在我們銀河系以及幾乎所有其他大型星系的中心,潛伏著一個深刻的宇宙謎團——超大質量黑洞。這些天體將數百萬到數十億倍於我們太陽的質量擠壓到比我們太陽系還小的區域中,其奇異程度幾乎令人感到神秘。沒有人確切瞭解自然界是如何將如此多的物質壓縮到如此小的空間中的。但可以肯定的是,超大質量黑洞隱藏的引力之手伸向四周,以深刻而微妙的方式塑造著周圍的星系。透過研究這些幽靈般的黑洞的生長和行為,科學家們希望解開星系本身如何誕生和演化的秘密。

問題在於,由於超大質量黑洞不發光,它們大部分時間都處於休眠狀態,我們無法看見。只有當它們進食時才會活躍起來,但它們的“餐點”卻出奇地稀少——圍繞它們旋轉的大部分氣體、塵埃和恆星都處於穩定的軌道上,永遠不會被吞噬。然而,它們總是飢餓的,每當有相當大的物體落入時,由此產生的饕餮盛宴就可以從遙遠的地方看到。

在過去半個世紀的大部分時間裡,科學家們主要觀察到一種正在饕餮的黑洞:類星體。天文學家馬爾滕·施密特於 1963 年發現了類星體,它們是活躍星系的超亮中心,可以一直被看到宇宙的可見邊緣,每一個都比數十億個太陽還要明亮。人們認為,當大量的氣體和塵埃雲在數十萬年或數百萬年的時間裡衝向超大質量黑洞時,就會形成類星體,這些物質在圍繞黑洞巨口旋轉時被壓縮、加熱和發光。然而,類星體並不是理想的研究物件。它們是極端事件,通常非常遙遠且相對罕見,僅佔超大質量黑洞生命週期中的一小部分。因此,它們提供的視角有限,使天文學家對超大質量黑洞如何在區域性宇宙中更常規地進食和生長視而不見。研究人員還透過測量圍繞超大質量黑洞高速旋轉的恆星速度來研究它們,但這些方法僅適用於非常靠近地球的天體——在銀河系或我們最近的星系鄰居中——目前的望遠鏡可以分辨出單個恆星。安德烈婭·蓋茲和萊因哈德·根澤爾因他們在銀河系中心黑洞方面的工作而分享了 2020 年諾貝爾物理學獎。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠繼續存在。

1988 年,天文學家馬丁·里斯提出了研究超大質量黑洞的第三種方法——一種最近開始結出碩果的方法。天文學家可以尋找來自黑洞附近的短暫而明亮的光芒爆發,而不是觀察類星體的穩定光芒或軌道恆星的速度。這些爆發被稱為潮汐瓦解事件 (TDE),當超大質量黑洞吞噬一顆不幸的恆星時就會發生。它們在幾個月而不是幾千年的時間裡展開,使研究人員能夠從頭到尾跟蹤進食過程,並且足夠明亮,可以在近距離和遠距離的星系中觀察到。

被稱為類星體的宇宙燈塔是由超大質量黑洞吞噬氣體(上圖)產生的,但它們太稀有、遙遠和遲緩,無法完全揭示這種巨型黑洞是如何進食的。更細緻的細節可以來自觀察黑洞吞噬整個恆星。來源:插圖由 NASA 和 JPL/Caltech 提供

如何摧毀一顆恆星

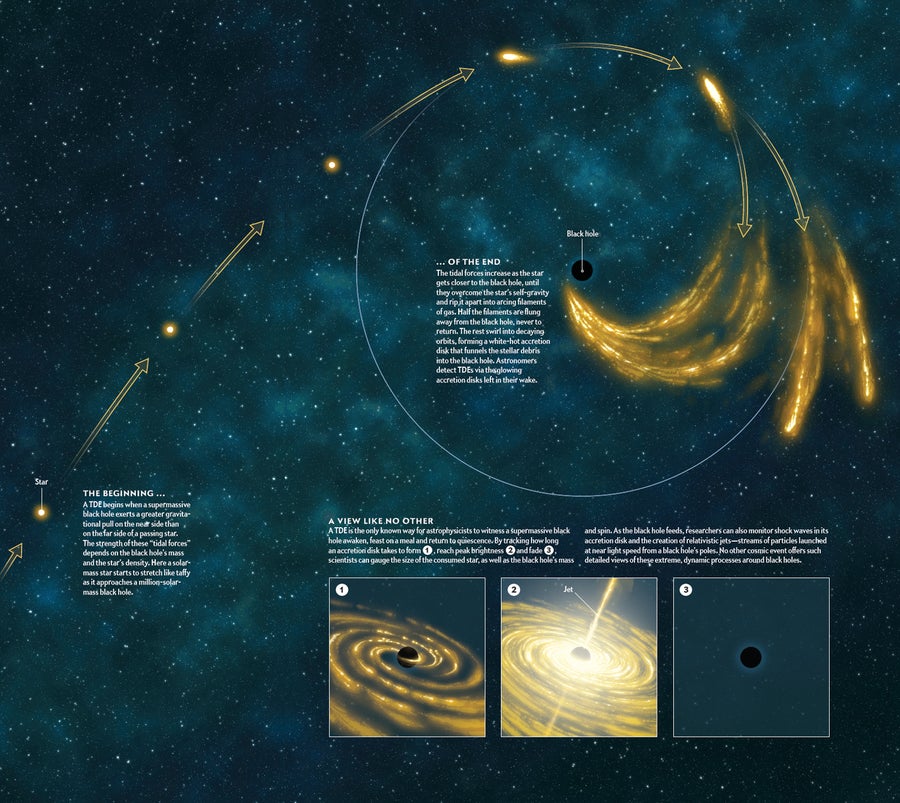

潮汐瓦解事件比可以沖走您海灘毛巾的溫和潮汐劇烈得多,但原理上並沒有什麼不同。地球上的潮汐主要是由月球的引力拖拽引起的,月球對地球上離它最近的一側的拉力更大。月球對地球遠端和近端的引力拉力之間的差異稱為潮汐力。潮汐力在地球朝向月球的一側以及略微矛盾的是在相反的一側都產生了凸起或高潮,這也產生了相應的低潮,其方向與地月軸成 90 度角。當一顆恆星靠近超大質量黑洞時——可能是由於附近另一顆恆星的引力推動——強烈的潮汐力會將其撕成碎片。

恆星死亡的細節取決於墜落恆星和超大質量黑洞的大小。像白矮星這樣的小而緻密的天體將比更大、更蓬鬆的類太陽恆星更能抵抗潮汐力——類似於保齡球比一團棉花糖更難撕裂。最大的超大質量黑洞,即那些包含數十億個太陽質量的黑洞,體積太大,無法輕易產生 TDE——它們會在潮汐力變得足以撕裂恆星之前將恆星整個吞下。相比之下,質量達數百萬太陽質量的黑洞周圍的潮汐力會將大多數靠近約 5000 萬公里範圍內的恆星撕裂——大致相當於水星與太陽的距離。

儘管恆星的整體解體看起來很壯觀,但這僅僅是煙花表演的開始。在最初的瓦解之後,恆星碎片將擴散開來,並逐漸偏離恆星的原始軌道路徑。基本的軌道力學原理表明,大約一半的碎片將作為細長的物質絲從黑洞附近噴射出來,而另一半將環繞回來形成吸積盤——一種螺旋環結構,緩慢地漏入黑洞。當吸積盤的物質落入時,它會加速到接近光速,並在引力和摩擦力的作用下壓縮和加熱到接近 250,000 攝氏度的溫度時發光。在幾周或幾個月的時間裡,典型的 TDE 會使先前休眠且不可見的黑洞短暫地超過其星系中所有恆星的光芒。

最初的發現

儘管理論家幾十年前就首次預測了 TDE,但天文學家直到 1990 年代和 2000 年代初才探測到任何 TDE。這種延遲部分是由於 TDE 的罕見性造成的——據估計,像銀河系這樣的星系每 10 萬年才會發生一次 TDE。它們也很難看到。簡單的理論模型表明,TDE 吸積盤的光芒應該在所謂的軟 X 射線或遠紫外線光譜部分達到峰值——由於星際塵埃和地球大氣層的干擾,這些波長很難從地面訪問。這些相同的模型還表明,天文學家可以使用 TDE 對其伴隨黑洞的質量進行相對精確的估計——這是瞭解黑洞的大小如何改變其行為及其對銀河系周圍環境的影響的關鍵資料點。為了測量黑洞的質量,天文學家可以簡單地計算伴隨 TDE 達到峰值亮度所需的時間(這揭示了吸積盤形成和餵養黑洞的速度)。由於 TDE 非常明亮,它們使研究人員能夠比任何其他已知現象更精確地確定更大範圍的超大質量黑洞的質量。

第一個 TDE 候選者是在 ROSAT X 射線和星系演化探測器紫外線太空望遠鏡的資料中發現的。它們表現為來自先前休眠星系中心的持續數週至數月的耀斑事件。作為這種長期預測現象的最初表現,這些發現對於建立一個全新的研究領域尤為重要。然而,由於它們主要在舊資料中被發現,天文學家無法即時跨多個波長研究它們,以解開它們最深層的秘密。為了在 TDE 發生時捕捉到它們,天文學家要麼非常幸運,要麼能夠持續觀測廣闊的天空。

幸運的是,在過去十年中,資料儲存和感測器的穩步進步使這種雄心勃勃的觀測成為可能。高階光學相機現在可以在單次快照中拍攝一度或更大的天空區域,這種情況類似於多年來透過吸管觀察天空後,突然用全景鏡頭看到天空。透過反覆觀測大片天空區域,並將生成的影像進行數字組合,以梳理出微弱的瞬時特徵,天文學家現在能夠更輕鬆地發現和研究 TDE 以及許多其他瞬態天體物理現象。這些新的廣域巡天,如全景巡天望遠鏡和快速反應系統 (Pan-STARRS)、茲威基瞬變設施 (ZTF) 和全天自動化超新星巡天 (ASAS-SN),主要旨在識別超新星和小行星,但它們可以做更多的事情。由於它們每晚可以拍攝數百萬個星系的影像,因此它們也對更奇特的瞬變現象(如 TDE)敏感。

黑洞之死:黑洞不發光,但仍然可以產生宇宙中最明亮的現象。最亮的光芒來自超大質量黑洞,這些神秘的天體包含數百萬到數十億倍於我們太陽的質量,潛伏在大多數星系的中心。恆星如果離這些宇宙怪物太近,可能會被強烈的引力場撕裂,將氣體流送入黑洞;氣體在墜落時會壓縮、加熱和發光。這些爆發被稱為潮汐瓦解事件 (TDE),在整個宇宙中都能看到,併為瞭解超大質量黑洞如何進食和生長提供了見解。來源:插圖由 Matthew Twombly 繪製

新時代的新問題

2010 年,在 Pan-STARRS 首次投入使用後不久,由天文學家蘇維·格扎裡領導的一個團隊發現了一個名為 PS1-10jh 的 TDE,它發生在一個質量約為 200 萬太陽質量的黑洞周圍,該黑洞位於距離地球約 27 億光年的星系中。由於這個 TDE 在資料收集後不久就被注意到,格扎裡和她的同事們首次能夠在隨後的光學和紫外線觀測中觀察到它的展開。他們的發現令人震驚。

根據對其光譜的仔細測量,這個特定的 TDE 似乎太冷了。它的溫度約為 30,000 攝氏度,比大多數基本吸積盤理論預測的溫度低八倍以上。此外,PS1-10jh 並沒有像它的吸積盤冷卻和消散那樣在幾周內消退,而是在最初發現後的幾個月裡保持了恆定的溫度。最奇怪的是,Pan-STARRS 在餘輝中探測到電離氦的跡象——這種物質只能由超過 100,000 攝氏度的溫度產生。儘管 TDE 似乎富含氦,但它似乎也缺乏氫,氫是宇宙中最豐富的元素,也是恆星的主要成分。理論家們開始研究是什麼原因導致瞭如此令人困惑的結果。

為了解釋 PS1-10jh 缺乏氫,Pan-STARRS 團隊認為,被瓦解的恆星在過去的某個時候失去了其厚厚的氫包層,可能是在之前與黑洞的相互作用中失去的,只留下恆星富含氦的核來餵養觀測到的吸積盤。但這本身無法解釋 TDE 奇怪的熱差異——其驚人的低溫,以及與之矛盾的是,其富含由更高溫度電離的氦。為了解決這個謎團,其他理論家假設 PS1-10jh 的緊貼黑洞的吸積盤實際上並沒有被直接觀察到。相反,天文學家一定看到了黑洞外部遠處的一層氣體面紗,這層面紗吸收了吸積盤產生的強烈輻射,並在較低的溫度下重新發射出來。這種面紗還將帶來額外的好處,即在不需要奇異的富氦核作為 TDE 的前身的情況下,澄清氫的明顯缺失。在合適的溫度和相當高的密度下,這樣的面紗可能會掩蓋氫的存在,使其在眼皮底下隱藏起來。

唯一的問題是,在距離星系中心黑洞所需的距離處,厚厚的氣體面紗是不穩定的——隨著時間的推移,氣體要麼會落入黑洞,要麼會消散到不可見。這種物質的模糊起源仍然是激烈辯論和研究的主題,但廣義上講,可以分為兩種可能性,這兩種可能性都與進食黑洞的動力學有關。當一顆瓦解的恆星的殘骸圍繞黑洞環繞以形成不斷增長的吸積盤時,衝擊波會向外擴散到遠離吸積盤的地方,以阻止一些外圍碎片立即落入,從而形成臨時的物質屏障。或者,新生 TDE 吸積盤最初可能會向內漏斗如此多的物質,以至於它短暫地超過了黑洞的進食能力,從而在黑洞外部形成瞬時風或外流,將恆星碎片推到吸積盤之外更遠的距離。

當天文學家梳理 PS1-10jh 和隨後不久發現的其他 TDE 的這些混亂的可能性時,有一件事變得非常清楚:TDE 是一種比任何人之前認識到的都複雜得多的現象。然而,最大的驚喜還在後頭。

來自雨燕衛星的衝擊

2011 年 3 月 28 日黎明前的幾個小時,世界各地一個敬業的天文學家團隊的尋呼機和手機上響起了自動警報。雨燕衛星剛剛探測到來自太空深處的高能輻射脈衝。雨燕衛星由美國宇航局與義大利和英國的研究機構合作建造,是一架敏捷的太空望遠鏡,旨在研究天空中所有型別的爆炸天體。但其主要目標是伽馬射線暴 (GRB)——災難性的恆星爆炸,是宇宙中最明亮的天體物理事件。每當大量伽馬射線滴入雨燕衛星的感測器時,望遠鏡都會快速重新定向,以在 X 射線和可見光中觀察源,並向地球傳送訊號,觸發地球上一系列複雜的事件。在收到雨燕衛星的警報後不久,天文學家爭先恐後地徵用世界上最大的、最強大的望遠鏡,以尋找與 GRB 相關的任何類似餘燼的餘輝,以免它永遠從視野中消失。自 2004 年發射以來,雨燕衛星已經發現了大約 1,400 個 GRB,但這次特殊的事件,後來被稱為 Swift J1644+57,被證明與衛星之前見過的任何事件都不同。

顧名思義,GRB 往往是短暫的,通常持續時間在幾分之一秒到幾分鐘之間。當我們在 3 月初的那個清晨將望遠鏡轉向 Swift J1644+57 時,我們期望看到短暫 GRB 的標準、逐漸消退的餘輝。相反,我們觀察到明亮、不穩定的伽馬射線耀斑持續了一天,隨後是持續數月的強烈但逐漸消退的 X 射線輻射。很快,我們就追蹤到爆炸源位於天龍座中一個距離我們約 38 億光年的星系中。我們的一位同事,加州大學伯克利分校的約書亞·S·布盧姆,認為我們目睹了一次 TDE,並正確預測這個特殊的伽馬射線源將在星系的中心被發現——超大質量黑洞的活動場所。但是,所有以前的 TDE 都是在更長、更低能量的波長下探測到的,觀察者在那裡看到了被撕裂恆星的吸積盤的熱輻射,而這次的事件則完全不同。

TDE 如何產生伽馬射線?我們能想到的最好答案是黑洞是邋遢的“食客”。黑洞會吞噬一顆被瓦解的恆星的大部分氣體,將其永遠鎖定在事件視界(邊界,超過該邊界,黑洞的引力如此之大,以至於連光都無法逃脫)之後。但是,所有黑洞都可能旋轉,這種旋轉可以將一小部分被瓦解的恆星的總氣體推向黑洞的兩極,在事件視界之外,氣體在那裡被加速並作為準直粒子束噴射出來,以接近光速的速度移動。快速移動的光束在宇宙中疾馳時會發射伽馬射線和 X 射線。顯然,雨燕衛星恰好發現自己處於 Swift J1644+57 的光束路徑中。這是一個幸運的捕獲——並非所有 TDE 都會產生這種相對論性外流,而且大多數產生這種外流的 TDE 可能都錯過了我們的視線。

在將 Swift J1644+57 檢測為靈感後,雨燕衛星團隊開始有計劃地搜尋更多事件。截至 2021 年初,已發現另外三個發出伽馬射線噴流的 TDE。這些最罕見、最強烈的恆星死亡哀嚎是研究現代高能天體物理學中最重要研究課題之一——相對論性粒子噴流的產生和行為——的一種新穎方法。

世界的消亡

無論是透過恆星碎片吸積盤的熱輻射,還是透過吞噬恆星的黑洞相對論性噴流噴射出的伽馬射線,TDE 都為我們提供了一個瞭解超大質量黑洞及其周圍環境的行為和演化的新視窗。最重要的是,與類星體更大、持續時間更長的噴流和吸積盤不同,後者是由大量氣體在非常長的時間尺度內混亂地墜入超大質量黑洞而產生的,TDE 是短暫、乾淨的事件,更容易研究。沒有人能夠活到目睹單個類星體的完整生命週期,但天文學家已經發現並研究了 30 多個從開始到結束的 TDE。在這些恆星災難的細節中,他們已經瞥見了誘人的怪癖,這些怪癖有待進一步研究。透過精確測量來自 TDE 的波動耀斑,天文學家不僅瞭解了黑洞,還了解了數十億光年外被撕裂恆星的詳細成分和內部結構。

他們甚至最終可能會了解恆星的伴星——被黑洞吞噬的行星。來自遙遠星系中心的每一次閃爍都可能預示著整個世界的死亡。我們銀河系中恆星的巡天發現,幾乎每顆恆星都擁有行星;行星可能也伴隨著其他星系中的大多數(如果不是全部)恆星,包括那些遭受 TDE 的恆星。即使行星沒有被直接吞噬,它們仍然可能發現自己處於某些 TDE 產生的瞬態相對論性噴流的路徑中,這些噴流延伸到黑洞源之外數光年。任何不幸被這種光束擊中的行星系統中的生命都將迅速滅絕。總有一天,天文學家可能會在我們宇宙的後院目睹一次 TDE,屆時,在我們銀河系貧瘠氣體中心靜靜潛伏的四百萬太陽質量的黑洞,將在吞噬一些流浪恆星時爆發活力。它會非常明亮,但也很安全,因為我們離銀河系中心太遠了,TDE 最危險的影響無法到達我們這裡。

更強大的巡天的出現預示著 TDE 發現的新時代。Vera C. Rubin 天文臺是一架目前正在智利建造的 8 米望遠鏡,其視場覆蓋天空的 10 平方度,僅在投入使用的十年內就將發現數千次此類爆發。在某些方面,Rubin 科學最具挑戰性的方面將是從海量的瞬變發現中進行篩選。計劃中的射電天文臺,如正在澳大利亞和南非建造的平方公里陣列,特別適合識別相對論性噴流,即使這些噴流是“離軸的”,這意味著它們不是直接沿著我們的視線束縛的。

在不久的將來,天文學家可能會組裝一個包含成千上萬個條目的 TDE 目錄,比任何個人一生中可以研究的都要多,從而為那些難以捉摸的飢餓幽靈、否則無法接近的超大質量黑洞(它們位於宇宙中所有星系的中心)提供新的光芒。從那豐富的、不斷增長的知識庫中,我們只能夢想未來可能會出現哪些革命性的發現。