以下文章經許可轉載自The Conversation,這是一個報道最新研究的線上出版物。

我們人類是非常依賴視覺的生物。而我們這些擁有正常視力的人,習慣於將眼睛視為我們體驗世界的關鍵。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續看到關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的報道。

視覺是光感受的一種高階形式——即光線感知。但我們在日常生活中也會體驗到其他更基本的光感受形式。例如,我們都知道感知溫暖陽光照射在皮膚上的愉悅感,在這種情況下,我們使用熱量作為光線的替代品。這不需要眼睛,甚至不需要特殊的光感受器細胞。

但科學家們在近幾十年中發現,許多動物——包括人類——在眼睛以外的意想不到的地方也擁有專門的感光分子。這些“眼外光感受器”通常存在於中樞神經系統或皮膚中,但也經常存在於內臟器官中。眼睛以外的地方的光感分子在做什麼呢?

視覺依賴於探測光線

在動物體內發現的所有視覺細胞都使用單一的蛋白質家族——視蛋白來探測光線。這些蛋白質抓住一種光敏分子——源自維生素A——當暴露在光線下時,這種分子的結構會發生變化。視蛋白反過來也會改變自身的形狀,並啟動光感受器細胞中的訊號通路,最終向大腦傳送光線已被探測到的資訊。

我們大多數有意識的視覺都源於視網膜中的光感受器,視網膜是我們眼球后部的感光層。在有脊椎動物(脊椎動物)中,探測光線以產生視覺的細胞大致形狀像桿狀或錐狀,因此得名桿狀細胞或錐狀細胞。

我們早就知道其他脊椎動物的大腦中有額外的光感受器。但科學家們長期以來認為,桿狀細胞和錐狀細胞幾乎就是哺乳動物視覺的全部。因此,2000年代初期,David Berson的研究小組在布朗大學在小鼠視網膜中發現的其他對光線有反應的細胞,令人震驚。

更奇怪的是,許多實驗室的相關發現表明,這些細胞包含一類新的視蛋白——黑視素,這是以前從未在脊椎動物中見過的(但與許多無脊椎動物的視蛋白相似)。它們似乎與有意識的視覺無關。

我們很難稱它們為眼外光感受器,因為它們就在眼睛裡。相反,它們通常被稱為“非視覺”光感受器。這是研究人員用於所有與神經系統中成像通路無關的動物光感受器的術語。

所以現在我們知道,在許多——也許是大多數——動物的眼睛本身中,都存在非視覺光感受器。那麼,在全身的其他地方,我們還能在哪裡找到它們呢?

尋找不在眼睛中的光感受器

一般來說,識別潛在的眼外光感受器意味著尋找可以探測光線的蛋白質——視蛋白。廉價而高效的分子遺傳技術的出現,使得尋找視蛋白成為全球實驗室中的一種家庭手工業。

含有視蛋白的細胞可能是活躍的光感受器,但研究人員使用生理或行為測試來證實這一點。例如,他們可以尋找電變化,或者觀察當細胞暴露在光線下時,動物的活動是否發生變化。

科學家們在眼睛之外發現的光感受器最常見於中樞神經系統中。幾乎所有動物的大腦中都有幾種,神經中也經常有。

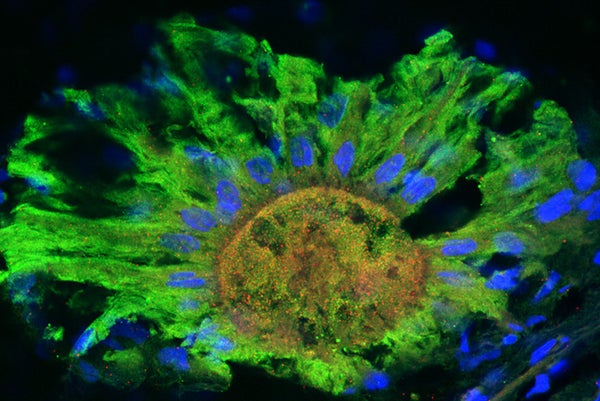

皮膚是我們看到大多數其他光感受器的地方,尤其是在活躍的變色細胞或稱為色素細胞的皮膚器官中。這些是許多魚類、螃蟹或青蛙身上呈現的黑色、棕色或鮮豔的斑點。它們在頭足類動物中發展到最高水平:章魚、魷魚和墨魚。動物主動控制它們的顏色或圖案有幾個原因,最常見的是為了偽裝(以匹配背景的顏色和圖案)或產生明亮、突出的訊號來表示攻擊性或吸引配偶。

令人驚訝的是,除了視蛋白之外,還有第二類感光分子,它們從未用於視覺(據我們所知)。它們出現在一些神經結構中,例如某些昆蟲的大腦或觸角,甚至在鳥類的視網膜中。這些是隱花色素,之所以這樣命名,是因為它們的功能和作用方式仍然知之甚少。隱花色素最初是在植物中發現的,它們控制植物的生長和年度生殖變化。

為什麼要探測眼睛以外的光線?

既然我們知道這些光感受器可以在動物的全身找到,那麼它們實際上在做什麼呢?顯然,它們的功能部分取決於它們的位置。

一般來說,它們調節低於意識水平的光介導行為,並且不需要非常精確地瞭解光源在空間或時間中的位置。典型功能包括調節每日的清醒、睡眠和覺醒週期、情緒、體溫以及許多其他與晝夜變化同步的內部週期。

維持正常生理週期的生物鐘——以及導致時差反應的不適——幾乎總是由這些光感受器控制的。這些探測器對於眼睛瞳孔的張開和閉合也很重要,有助於適應不同的光照水平。魚類或章魚等皮膚光感受器通常控制顏色和圖案的變化。

在某些動物中,它們具有非常不同且相當驚人的任務——提供磁感,即探測地球磁場的能力。這種能力是基於隱花色素的,隱花色素顯然是鳥類和蟑螂等不同動物的磁定向機制的基礎。

人類也具有非視覺光感受能力

隨著在哺乳動物視網膜中除了桿狀細胞和錐狀細胞之外還發現了感光視網膜細胞,很明顯,人類也必須使用非視覺通路來控制行為和功能。

即使在功能性失明的人中,瞳孔大小也會隨著光線的變化而變化。2007年發表的一項英美聯合研究發現,由於基因疾病而失去所有桿狀細胞和錐狀細胞的患者仍然具有對光線反應的每日節律和瞳孔。一位患者甚至可以在看到藍光時報告“亮度”的感覺,藍光應該會刺激視網膜的非桿狀細胞、非錐狀細胞光感受器。

約翰·霍普金斯大學Samer Hattar研究小組最近對齧齒動物的研究表明,非視覺通路可以調節情緒、學習能力甚至有意識視覺的敏感性。

最後,約翰·霍普金斯大學的Solomon Snyder和Dan Berkowitz領導的意外的最新研究發現,小鼠血管中含有黑視素,即視網膜非視覺光感受中使用的視蛋白。他們發現這種感光蛋白可以調節血管的收縮和舒張。由於人類可能具有相同的系統,這可能部分解釋了早晨心臟病發作的增加,這可能與當時發生的血壓變化有關。

我們知道非視覺光探測在動物的生命中是普遍存在的且意義重大。未來的研究將繼續理清它對人類健康和福祉的影響。

本文最初發表於The Conversation。閱讀原文。