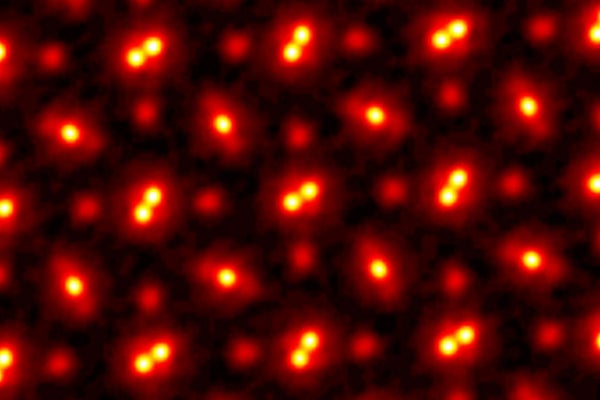

請看有史以來拍攝的最高解析度的原子影像。為了建立它,康奈爾大學的研究人員從晶體中捕獲了一個三維樣本,並將其放大了一億倍,解析度是使同一批科學家在2018年獲得吉尼斯世界紀錄的解析度的兩倍。他們的成像過程可能有助於開發材料,用於設計更強大、更高效的手機、計算機和其他電子產品,以及更持久耐用的電池。

科學家們使用一種稱為電子衍射層析成像的技術獲得了該影像。它涉及向目標材料發射電子束,大約每秒十億個。當電子被髮射時,光束會無限小地移動,因此它們會從稍微不同的角度撞擊樣本——有時它們會乾淨地穿過;有時它們會與原子碰撞並在樣本內部反彈,然後才逸出。康奈爾大學物理學家大衛·穆勒將這項技術比作在黑暗中與對手玩躲避球。躲避球是電子,它們的目標是單個原子。儘管穆勒看不到目標,但他可以檢測到“躲避球”最終的去向。基於數十億個電子撞擊探測器時產生的散斑圖案,機器學習演算法可以計算出原子在樣本中的位置以及它們的形狀,從而建立影像。

以前,電子衍射層析成像僅用於對極薄的樣本成像,這些樣本只有一到幾個原子厚。但是穆勒和他的同事們的新研究在《科學》雜誌上描述了捕獲數十到數百個原子厚的多個層。這使得該技術與材料科學家更加相關,他們通常研究厚度約為 30 到 50 奈米的樣本的特性。(這比你的指甲在一分鐘內生長的長度還要小,但比過去電子衍射層析成像可以成像的厚度要厚得多。)“他們現在實際上可以觀察原子堆疊,這太令人驚歎了,”謝菲爾德大學工程師安德魯·梅登說,他幫助開發了衍射層析成像技術,但沒有參與這項新研究。“解析度令人震驚。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

這一結果標誌著電子顯微鏡世界的一個重要進步。標準電子顯微鏡於 1930 年代初期發明,使觀察諸如脊髓灰質炎病毒之類的物體成為可能,這些物體比可見光的波長還小。但是電子顯微鏡有一個限制:提高其解析度需要提高電子束的能量,最終必要的能量會變得如此之大,以至於會損壞樣本。

相比之下,衍射層析成像使用一種探測器,該探測器可以記錄光束在每個光束位置可以散射到的所有不同角度,從而以相同的波長和透鏡獲得更多資訊。研究人員在 1960 年代理論化了衍射層析成像,並在 1980 年代構想了其用於克服電子透鏡的限制。但是由於計算和探測器的限制以及所需的複雜數學運算,該技術在數十年內未投入實踐。早期版本在使用可見光和 X 射線方面比成像原子尺寸物體所需的電子效果更好。與此同時,科學家們不斷改進電子顯微鏡。“你必須是衍射層析成像的真正信徒才能關注它,”穆勒說。

就在過去幾年,穆勒和他的團隊開發出了一種足夠好的探測器,使電子衍射層析成像能夠在實驗中工作。到 2018 年,他們已經弄清楚瞭如何使用該技術重建二維樣本,從而產生了穆勒所說的“世界上任何方法實現的最高解析度影像”(並獲得了吉尼斯世界紀錄)。研究人員使用比其他方法更低能量的波長完成了這一壯舉,使他們能夠更好地儲存他們所觀察到的內容。

下一個挑戰是更厚的樣本,其中電子波在到達探測器之前會從許多原子上反彈:所謂的多次散射問題。團隊成員發現,透過足夠多的重疊散斑圖案和計算能力(以及根據穆勒的說法,“蠻力和無知”),他們可以反向推匯出產生給定圖案的原子佈局。為此,他們微調了一個模型,直到它生成的圖案與實驗產生的圖案相匹配。

如此高解析度的成像技術對於開發下一代電子裝置至關重要。例如,許多研究人員正在尋求超越矽基計算機晶片,以尋找更高效的半導體。為了實現這一目標,工程師需要了解他們在原子水平上正在處理什麼——這意味著使用電子衍射層析成像等技術。“我們擁有這些工具,等待著幫助我們最佳化將成為下一代裝置的裝置,”佛羅里達農工大學-佛羅里達州立大學工程學院院長 J. 默裡·吉布森說,他沒有參與這項新研究。

加州大學伯克利分校的物理學家羅傑·法爾科內說,電池是應用電子衍射層析成像等成像技術的一個特別有希望的領域,他也沒有參與這項研究。製造可以安全儲存大量能量的電池對於從化石燃料向包括風能和太陽能等可再生能源的轉型至關重要。“成像技術對於改進電池非常重要,因為我們可以詳細觀察化學反應,”法爾科內說。

但還有很長的路要走。為了使電子衍射層析成像能夠為您的手機或筆記型電腦帶來突破,它必須做的不僅僅是重建影像——它必須精確地定位材料中的單個原子。儘管科學家們在理論上展示了他們的新工藝如何做到這一點,但他們尚未在實驗中證明這一點。“對於任何新技術,總是需要一段時間才能讓您的同行研究人員嘗試一下,看看它是否會轉化為真正的實際用途,”IBM 的材料表徵專家萊斯利·湯普森說,他沒有參與這項新研究。

“就你發明了一種像高解析度顯微鏡這樣的新工具而言,我的感覺是你會驚訝於它被應用於解決什麼問題,”法爾科內說。“人們會看到我們現在甚至無法想象的東西——並解決我們甚至不確定是否已經存在的問題。”