大約969年前——確切地說是1054年7月4日——地球接收到來自宇宙中最具活力和最劇烈的事件之一的光:超新星,或稱爆炸的恆星。

儘管其源頭距離我們6500光年,但超新星的光芒非常明亮,以至於在白天也能持續數週可見。世界各地不同的文明都在當時的記錄中記錄了它的出現,這就是我們知道它開始的具體日期的原因。數百年後,天文學家在金牛座附近的夜空中觀測到,在公牛的犄角尖端附近,看起來像是一團霧狀雲。19世紀中期,天文學家威廉·帕森斯根據自己透過91釐米望遠鏡的觀測,繪製了這團模糊的光球,並指出它看起來有點像螃蟹(也許需要眯著眼睛看)。這個名字就此固定下來:我們今天仍然稱它為蟹狀星雲(nebula在拉丁語中是“霧”的意思)。

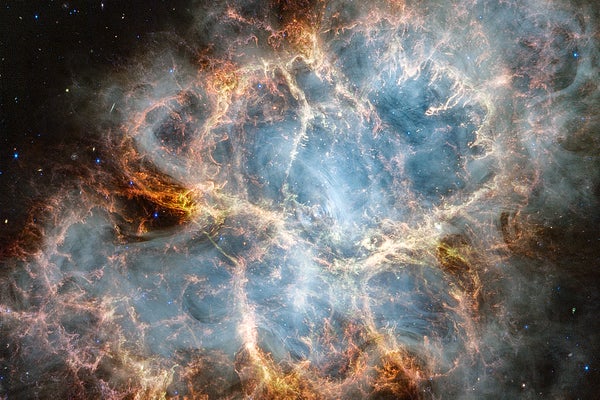

我們現在知道,蟹狀星雲是一團巨大的碎片雲,它以每小時五百萬公里的速度從古代超新星的爆炸地點噴射出來。在過去的一千年裡,這種物質已經擴充套件到超過10光年的大小,而且它仍然非常明亮,即使在黑暗的地方用雙筒望遠鏡也能看到。它是業餘天文學家們的最愛;我自己也在後院見過它。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

當然,透過更大的硬體裝置,視野會更好。天文學家最近將強大的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)對準了蟹狀星雲,希望更好地瞭解星雲的結構。他們的發現甚至可能解開一個長期以來關於星雲起源於一顆逝去恆星的死亡陣痛的謎團。

這張影像在某些方面是熟悉的。它與哈勃太空望遠鏡在2005年拍攝的那張非常相似。兩張照片都顯示出一個幾乎呈橄欖球形的雲團,由光滑的汽狀物質包裹著,並帶有飄渺但輪廓分明的彩色絲狀結構。在雲團的中心,幾乎被碎片所掩蓋的是一個光點:脈衝星,那是很久以前爆炸的那顆巨大恆星的殘餘核心。

哈勃主要在可見光下觀測——與我們眼睛看到的光線相同——它的影像主要顯示了穿過雲團物質的衝擊波和中心脈衝星強大輻射激發的熾熱氣體。相比之下,JWST對紅外光敏感,因此其影像顯示了不同的結構。

(順便說一句,自哈勃拍攝照片以來,近二十年裡,星雲明顯擴張了。歐洲航天局在其網站esawebb.org上提供了一個工具,可以讓您在哈勃和JWST拍攝的星雲影像之間切換檢視,您可以很容易地看到物質向外移動。)

與顯示衝擊波和熾熱氣體不同,JWST影像顯示了來自蟹狀星雲的塵埃及其同步加速輻射的特徵。前者由微小的矽酸鹽顆粒(岩石物質)或類似於菸灰的複雜碳分子組成,主要出現在星雲的外層絲狀結構中。後者是由被捕獲的電子以接近光速的速度圍繞脈衝星強烈的磁場線螺旋運動而發出的怪異光芒。同步加速輻射通常在射電和紅外成像中效果最佳,因此它在JWST的檢視中主導著更平滑的內部雲團。

這些觀測中使用的一個濾光片是為來自熾熱鐵氣體的光線調諧的,追蹤電離金屬在整個絲狀結構中的分佈。天文學家希望,這些測量結果可能回答一個關於創造了這個巨大而混亂的星雲的恆星的基本問題,這顆恆星大約在一千年前爆發。

像太陽這樣的恆星在其核心將氫聚變成氦。這種熱核反應產生大量的光和熱,使恆星發光。當太陽耗盡氫燃料時,它將開始死亡,膨脹成紅巨星,然後最終逐漸消失。但我們的恆星的衰亡還有數十億年的時間才會開始,所以請放鬆。

質量比太陽更大的恆星可以聚變更重的元素。氦可以變成碳,碳可以變成鎂、氖和氧,最終產生硫和矽等元素。如果一顆恆星的質量超過太陽質量的八倍左右,它就可以將矽原子擠壓得非常厲害,以至於它們聚變成鐵——而這預示著災難。鐵原子聚變所需的能量多於它們釋放的能量,而恆星迫切需要來自聚變能量的向外推力來支撐其核心,對抗自身引力的向內拉力。一旦鐵聚變開始,恆星的核心就會失去這種支撐,從而引發災難性的坍塌。會發生一系列複雜的過程,在瞬間釋放出真正驚人的能量波,使恆星爆炸。

如果核心本身的質量小於太陽質量的約2.8倍,它就會坍塌成一個超高密度、快速旋轉的中子星。它旋轉的磁場會捲起物質,並以兩束光束的形式向外噴射,形成脈衝星。但如果核心質量更大,它的引力就會變得非常強大,以至於它會向內坍塌,變成黑洞。

蟹狀星雲有一個脈衝星,這表明其超新星前身的核心質量小於太陽質量的2.8倍。但是,恆星本身的質量可能在太陽質量的8到20倍之間。這立即提出了一個問題。蟹狀星雲脈衝星的質量不到太陽質量的兩倍,而整個星雲的估計質量高達太陽質量的五倍。但這最多加起來只有七個太陽質量。恆星的質量必須比這更大才能爆炸,那麼其餘的物質都到哪裡去了呢?有可能存在隱藏的質量圍繞著脈衝星,嵌入在星雲中,但尚未被望遠鏡探測到。星雲的結構可能為這種物質提供線索,或者至少為天文學家指出更深入觀察的位置。

即使是恆星本身也是一個謎。它有多重?測量星雲的大小可能會提供答案。鐵核坍塌只是大質量恆星爆炸的一種方式。對於質量約為太陽質量8到12倍的恆星,還有另一種湮滅途徑。這類恆星的核心非常熱,並且有無數的自由電子在稠密、灼熱的“湯”中游動。一種稱為簡併壓力的量子力學特性通常使電子抵抗壓縮,從而為核心增加支撐力。但是在恆星聚變的某個特定階段,這些電子有可能被原子核吸收,從而消除這種壓力。這種變化可能會在恆星有機會產生鐵之前觸發核心坍塌。

科學家們在1980年首次提出了這種超新星觸發的電子俘獲機制。但直到2018年,才透過來自另一個星系中遙遠爆炸恆星的光線中的明顯特徵觀察到它。當天體物理學家用望遠鏡眯起眼睛觀察蟹狀星雲時——就像他們眯起眼睛來感知其甲殼動物的形狀一樣——他們看到了暗示,表明它可能以類似的方式爆炸。但是,這種眯眼觀察遠不能代替確定性;更大的清晰度可能來自JWST對星雲中鐵含量的測量。該元素的丰度可能使研究人員能夠區分“正常”核心坍塌和電子俘獲觸發的核心坍塌。這些資料仍在分析中,但讓我們希望這個謎題也能得到解決。

這可能就是為什麼最近的蟹狀星雲觀測計劃在JWST寶貴的觀測時間的激烈競爭中脫穎而出的原因;用一組觀測資料解決兩個不同的謎團的經濟性前景正是科學家們所喜愛的。當然,任何蟹狀星雲的影像都保證令人歎為觀止的美麗。這也沒有壞處。