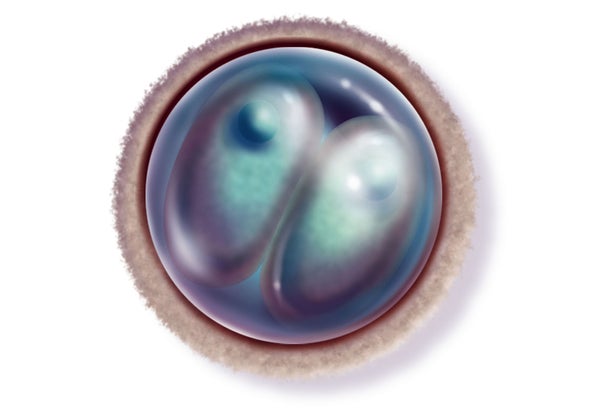

中國研究人員報告稱,他們對人類胚胎的基因進行了編輯,試圖使其對 HIV 感染產生抵抗力。他們的論文——在不可存活的胚胎中使用 CRISPR 編輯工具,三天後銷燬——是第二個公開發布的人類胚胎基因編輯宣告。

2015年4月,另一箇中國團隊宣佈,他們修改了人類胚胎中與血液疾病相關的基因(這些胚胎也無法存活,因此無法導致活產)。該報告——世界首例——引發了關於修改胚胎和人類生殖細胞的倫理問題的全球討論,並導致人們呼籲暫停,甚至包括這種概念驗證研究。

當時,有傳言稱其他團隊也進行了類似的實驗。中國訊息人士告訴《自然》新聞團隊,已提交了幾篇論文進行發表。最新論文於4月6日發表在《輔助生殖與遺傳學雜誌》上,可能是其中一篇。《自然》新聞團隊已向該論文的通訊作者,幹細胞科學家範勇請求置評,但在本報告發布時未收到他的回覆。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

HIV 抵抗力

在論文中,在中國廣州醫科大學工作的範和他的團隊表示,他們在2014年4月至9月期間總共收集了213個人類受精卵。由87名患者捐贈的受精卵不適合作為體外受精治療的一部分進行植入,因為它們包含一組額外的染色體。

範的團隊使用 CRISPR-Cas9 基因編輯技術,將一種使名為 CCR5 的免疫細胞基因失效的突變引入一些胚胎中。一些人類自然攜帶這種突變(稱為 CCR5Δ32),他們對 HIV 具有抵抗力,因為這種突變改變了 CCR5 蛋白,從而阻止病毒進入其試圖感染的 T 細胞。

基因分析顯示,26個人類胚胎中有4個成功進行了修改。但是,並非所有胚胎的染色體都帶有 CCR5Δ32 突變——一些包含未修改的 CCR5,而另一些則獲得了不同的突變。

馬薩諸塞州波士頓兒童醫院的幹細胞生物學家喬治·戴利表示,這篇論文的主要進步在於成功地使用 CRISPR 引入了精確的基因修飾。“這篇論文似乎並沒有提供比我們已經知道的更多的人類胚胎中起作用的軼事證據,”他說。“這距離實現預期的潛力還很遠”——一個所有 CCR5 複製都被滅活的人類胚胎。

佐治亞州亞特蘭大埃默裡大學的神經科學家李曉江說:“這只是強調,在人類胚胎細胞中進行精確編輯仍然存在許多技術難題。”他認為,研究人員應該在非人類靈長類動物身上解決這些問題,然後再繼續使用 CRISPR 等技術修改人類胚胎的基因組。

實驗的倫理

日本札幌北海道大學的生物倫理學家石井哲也認為,實驗的進行方式沒有問題——當地倫理委員會批准了它們,並且卵子捐贈者給予了知情同意——但他質疑它們的必要性。“引入 CCR5Δ32 並嘗試修復,即使在不可存活的胚胎中,也只是在玩弄人類胚胎,”石井說。

範的團隊在論文中寫道,像他們這樣的人類胚胎編輯的概念驗證實驗很重要,可以在解決種系修改的倫理和法律問題時進行。“我們認為,在我們可以解決倫理和科學問題之前,應嚴格禁止任何透過修改早期胚胎來產生基因改造人類的嘗試,”他們寫道。

戴利認為,範的研究與英國生育監管機構於2月份批准的研究形成了鮮明對比,該研究將允許對人類胚胎進行 CRISPR 基因編輯。這些實驗由倫敦弗朗西斯·克里克研究所的發育生物學家凱西·尼坎領導,將滅活參與早期胚胎髮育的基因,以期瞭解為什麼一些妊娠會終止。(這項工作將在可存活的胚胎中進行,但研究人員的許可證要求實驗在 14 天內停止。)

今年早些時候,同樣在弗朗西斯·克里克研究所的發育生物學家羅賓·洛弗爾-巴吉告訴《自然》,他認為經過深思熟慮的英國批准可能會鼓勵其他有興趣進行胚胎編輯研究的研究人員。“如果他們在中國一直在這樣做,我們可能會看到幾篇手稿開始出現,”他說。

戴利補充說,尼坎的研究正在回答胚胎學本身的問題,而範的研究則在為產生具有 HIV 抵抗力的人所需的步驟建立概念驗證。“這意味著在經過審議達成共識認為這種方法在醫學上是必要之前,科學正在向前發展,”他說。

本文經許可轉載,並於2016年4月8日首次發表。