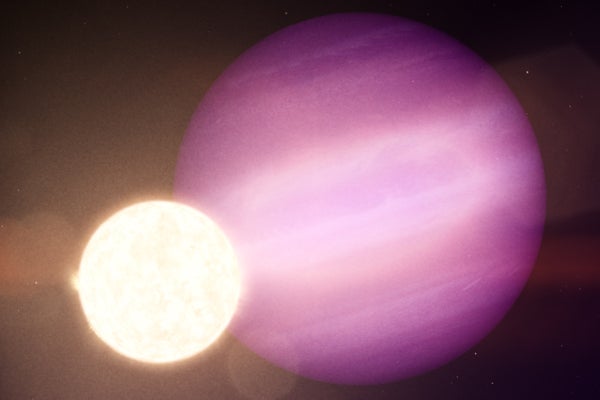

我們現在可能有了直接證據,表明行星可以在其宿主恆星死亡時經歷的劇烈動盪中毫髮無損地倖存下來。

一項新的研究報告稱,天文學家已經發現了完整巨行星環繞超高密度恆星殘骸(稱為白矮星)的跡象。

有問題的白矮星名為 WD 1856,是一個三星系統的一部分,距離地球約 80 光年。新探測到的木星大小的系外行星候選者 WD 1856 b 比白矮星大七倍左右,每 34 小時繞其一週。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

“WD 1856 b 不知何故非常接近它的白矮星,並設法保持完整,”該研究的主要作者、威斯康星大學麥迪遜分校的天文學助理教授安德魯·範德堡在一份宣告中說。

範德堡說:“白矮星的形成過程會摧毀附近的行星,而任何後來過於靠近的物體通常會被恆星巨大的引力撕裂。” “關於 WD 1856 b 如何到達當前位置而沒有遭遇其中一種命運,我們仍然有很多疑問。”

同類首例(可能)

範德堡和他的同事使用美國宇航局的凌日系外行星巡天衛星 (TESS) 發現了 WD 1856 b,該衛星透過注意到外星世界凌日(或從航天器的角度穿過其宿主恆星表面)時引起的微小亮度下降來搜尋外星世界。

然後,該團隊在美國宇航局的斯皮策太空望遠鏡於2020 年 1 月退役前不久,使用紅外光研究了該系統。斯皮策的資料表明,WD 1856 b 沒有發出自身的紅外光芒,這表明該物體是一顆行星,而不是一顆低質量恆星或一顆褐矮星,褐矮星是一種介於行星和恆星之間模糊界限的天體。

儘管如此,WD 1856 b 目前仍然是一顆候選行星,等待進一步分析或觀測的確認。

考慮到白矮星的形成過程,您不一定會期望白矮星成為 TESS 和其他行星搜尋者的有希望的目標。

當類太陽恆星耗盡氫燃料時,它們會膨脹成紅巨星,吞沒並焚燒附近軌道上的任何物體。例如,我們自己的太陽將在大約 50 億年後變成紅巨星時摧毀水星、金星,甚至可能是地球。紅巨星最終坍縮成白矮星,白矮星通常將我們太陽的質量壓縮到一個僅比地球略大的球體中。

因此,可以肯定地說,WD 1856 b 不是在其當前位置形成的;該物體永遠無法在 WD 1856 的紅巨星階段倖存下來。事實上,研究小組的計算表明,這顆候選行星一定是在距離恆星比當前位置遠約 50 倍的地方誕生的,然後遷移進來。

該研究的合著者、夏威夷國際雙子座天文臺的助理天文學家徐思怡在同一份宣告中說:“我們長期以來就知道,在白矮星誕生後,小行星和彗星等遙遠的小天體可能會向內散射到這些恆星。它們通常會被白矮星強大的引力拉開,並變成碎片盤。”

徐說:“這就是為什麼當安德魯告訴我這個系統時,我如此興奮。” “我們已經看到了行星也可能向內散射的跡象,但這似乎是我們第一次看到一顆完整地完成整個旅程的行星。”

目前尚不清楚是什麼給了 WD 1856 b 向內的推動力。團隊成員在今天(9 月 16 日)線上發表在《自然》雜誌上的新研究中寫道,可能性包括來自 WD 1856 系統中其他兩顆恆星的推動,以及與闖入的“流浪恆星”的短暫互動。

加州理工學院的行星科學家、合著者朱麗葉·貝克爾在同一份宣告中說:“最可能的情況涉及靠近 WD 1856 b 原始軌道附近的幾個其他木星大小的天體。”

貝克爾說:“如此大的天體的引力影響很容易產生您需要的使行星向內移動的不穩定性。” “但就目前而言,我們仍然有比資料點更多的理論。”

研究團隊成員表示,在 WD 1856 系統中沒有發現其他行星,但這並不意味著那裡沒有行星。

岩石行星倖存者,也有嗎?

WD 1856 b 的明視訊記憶體在對行星科學家和天體生物學家產生了令人興奮的影響。例如,如果一顆氣態巨行星可以在類太陽恆星死亡後倖存下來,然後足夠靠近燃盡的殘骸以吸收大量熱量,那麼一顆岩石狀的類地世界也可能做到這一點嗎?

範德堡和其他研究人員在一篇姊妹論文中研究了這種可能性,該論文今天發表在《天體物理學雜誌快報》上。該團隊由康奈爾大學研究員麗莎·卡爾特內格和瑞安·麥克唐納領導,使用計算機建模來模擬美國宇航局即將發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡可能在 WD 1856 的“宜居帶”中環繞軌道執行的假想岩石世界中獲得的外觀。

宜居帶是指軌道距離恰到好處的範圍,液態水可以在該範圍內穩定地存在於世界表面。

研究人員確定,韋伯是一座耗資 98 億美元的旗艦天文臺,計劃於2021 年 10 月發射,只需觀測五次凌日,就可以在這樣一顆行星的大氣中發現氧氣和二氧化碳的特徵。

康奈爾大學卡爾·薩根研究所所長卡爾特內格在同一份宣告中說:“更令人印象深刻的是,韋伯只需進行 25 次凌日,就可以探測到可能表明這種世界存在生物活動的氣體組合。”

卡爾特內格說:“WD 1856 b 表明行星可能在白矮星的混亂歷史中倖存下來。” “在合適的條件下,這些世界可以維持適合生命存在的條件,時間比地球預測的時間尺度更長。現在,我們可以探索圍繞這些死亡恆星核心執行的世界的許多新的有趣的可能性。”

版權所有 2020 年 Space.com,Future 公司。保留所有權利。未經許可,不得出版、廣播、改寫或重新分發此材料。