很少有生物學事實像腦死亡那樣不可撤銷。長期以來,人們一直認為,當我們死亡時,我們的神經元也隨之死亡。但是,一項關於眼睛神經元密集組織的新研究開始挑戰這一教條。

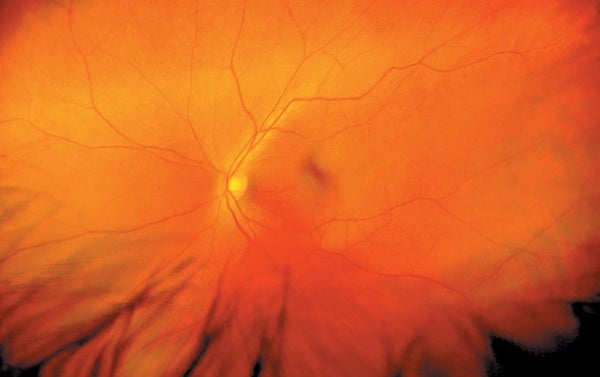

在這項新研究中,研究人員恢復了來自最近去世的器官捐贈者的人類視網膜(位於我們眼睛後部並與我們的大腦交流的光敏神經組織)的電活動。這項成果發表在《自然》雜誌上,為研究年齡相關性黃斑變性(一種導致視力喪失和失明的主要原因)等眼部疾病提供了更好的方法。它也可能為復活其他型別的神經組織,甚至有一天為視網膜移植奠定基礎。

大多數視網膜研究都在動物身上進行,主要是小鼠。但是,小鼠視網膜缺乏黃斑,黃斑是人眼中發現的用於識別精細細節的關鍵區域,因此它們不是理想的模型。來自屍檢的人眼組織通常需要數小時才能獲得,並且在科學家可以研究其功能之前就已經死亡。但是,如果您可以復活它呢?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

當耶魯大學的研究人員在 2019 年表明,在豬死亡後,可以在豬腦中恢復基本的電活動時,猶他大學視覺科學家弗朗斯·溫伯格、斯克裡普斯研究所視網膜外科醫生安妮·漢內肯及其同事受到啟發,開始研究視網膜組織是否也可以在死後復原。

為了進行這項研究,研究人員首先測試了小鼠視網膜在動物安樂死後可以傳送電訊號多長時間。他們能夠在長達三個小時後恢復這種活動,並發現缺氧是功能不可逆喪失的主要因素。然後,他們研究了從器官捐贈者處非常迅速地獲得的(在腦死亡或心臟死亡後)人眼。科學家們將眼睛放在一個提供氧氣和營養物質的容器中運送到實驗室,然後將視網膜組織暴露在昏暗的光線下,並測量組織產生的電訊號。他們能夠在供體眼睛中的光敏細胞(稱為光感受器)以及這些細胞連線的神經元中重新建立電活動——如果眼睛是在死亡後不到 20 分鐘獲得的。漢內肯指出,當然,這些眼睛無法“看見”,因為它們沒有連線到大腦。但是結果表明,不僅可以恢復單個視網膜細胞,還可以恢復它們之間的通訊。

馬薩諸塞州眼耳醫院眼科主任、哈佛醫學院眼科主席瓊·米勒(Joan Miller)說:“最令人興奮的是,這真的可能成為研究人類視網膜在健康、衰老和疾病方面的視覺生理學的模型。”她沒有參與這項新研究。例如,黃斑變性到目前為止一直難以研究,因為活體人眼組織一直無法獲得。利用這項新技術,科學家可以研究健康和患病的捐贈者眼睛,以瞭解其功能並測試治療方法。

該團隊的發現還表明,復活其他型別的神經組織也可能是可能的。漢內肯說:“視網膜是通往大腦的視窗,因此,如果您可以在死後恢復視網膜中的通訊,那麼您會停下來思考您可能能夠在大腦中恢復哪種型別的通訊。”該研究還提高了視網膜移植的可能性,儘管研究人員表示,視網膜移植可能仍然遙遙無期。

這項新工作說明了捐贈組織對基礎科學的重要性。溫伯格說:“我們非常感謝捐贈者及其家人。” “我們希望這將鼓勵人們……在他們的駕駛執照上勾選那個框,並且也願意捐贈組織用於研究。”