一塊曾經是今天南海基底的長期消失的構造板塊在消失 2000 萬年後被重新發現。

該板塊僅從婆羅洲山脈的一些岩石碎片和地球地幔深處探測到的巨大板塊的幽靈般的殘餘物中得知。它曾經是太平洋的四分之一大小。科學家們將其命名為“蓬託斯板塊”,因為在其存在時期,它位於被稱為蓬託斯洋的海洋之下。

烏得勒支大學的博士候選人蘇珊娜·範·德·拉赫馬特 (Suzanna van de Lagemaat) 告訴 Live Science:“發現我們根本不知道的板塊的殘餘物令人驚訝。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

範·德·拉赫馬特和她的同事最初研究的是太平洋下的太平洋板塊。構造板塊不斷地相互移動,海洋板塊中的地殼比大陸板塊更稠密,因此海洋板塊在稱為俯衝的過程中被推到大陸板塊之下並消失。然而,有時,來自消失板塊的岩石會被納入造山運動中。這些殘餘物可以指向古代板塊的位置和形成。

研究人員試圖在婆羅洲進行實地考察時,尋找其中一個古代消失板塊(稱為鳳凰板塊)的殘餘物。範·德·拉赫馬特說,科學家可以檢視岩石的磁特性,以瞭解它們的形成時間和地點;當岩石形成時,環繞地球的磁場會被“鎖定”到岩石中,並且該磁場隨緯度而變化。

但研究人員在分析他們在婆羅洲收集的岩石時發現了一些奇怪的東西。

範·德·拉赫馬特說:“這個緯度與我們從已經瞭解的其他板塊獲得的緯度不符。”

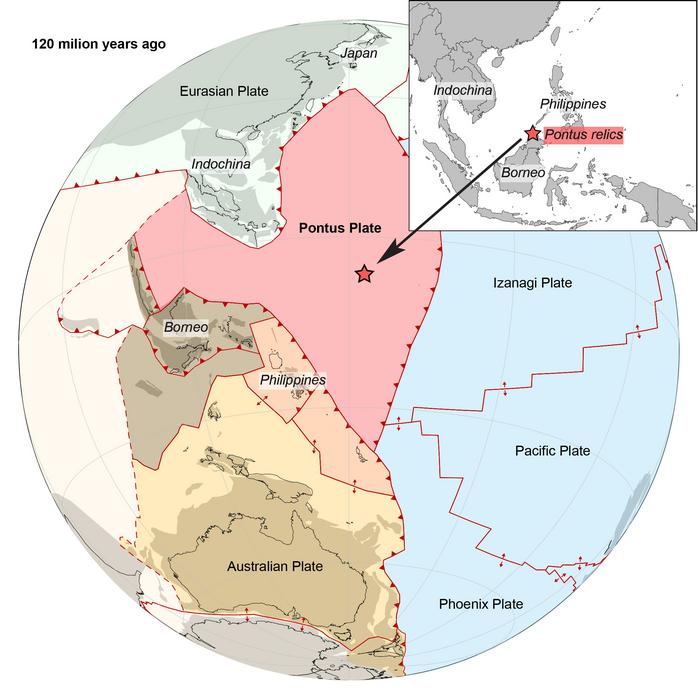

為了解開這個謎團,她使用了計算機模型來調查該地區過去 1.6 億年的地質情況。板塊重建顯示,在今天的中國南方和婆羅洲之間存在一個障礙——曾經被認為是由另一個名為伊邪那岐板塊的古代板塊支撐的海洋實際上並不在該板塊上。相反,婆羅洲的岩石填補了那個神秘的空白。

1.2 億年前古太平洋中顯示的蓬託斯海洋板塊重建圖,以及其目前的遺蹟。圖片來源:Suzanna van de Lagemaat,烏得勒支大學

研究人員發現,該地點實際上被一個以前從未知曉的板塊佔據,範·德·拉赫馬特和她的團隊將其命名為蓬託斯板塊。

9 月 29 日發表在《岡瓦納研究》雜誌上的重建表明,蓬託斯板塊至少在 1.6 億年前就已形成,但可能要古老得多。(在婆羅洲採集的岩石樣本可以追溯到 1.35 億年前。)它曾經非常巨大,但在其生命週期中穩步縮小,最終被推到南部的澳大利亞板塊和北部的中國之下,在 2000 萬年前消失。

同一個實驗室十年前的研究也顯示了蓬託斯板塊的跡象。該研究著眼於地球中間層(地幔)的成像,俯衝的地殼最終會到達那裡。它顯示出一塊來源不明的巨大地殼,但當時的科學家無法確定它來自哪裡,範·德·拉赫馬特說。現在,很明顯,這塊地殼是蓬託斯板塊的殘餘物。

版權所有 2023 年Live Science,Future 公司。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、重寫或重新分發此材料。