當米哈伊爾·戈爾巴喬夫允許安德烈·薩哈羅夫前往美國時,這位俄羅斯核物理學家最早的行程之一便是紐約科學院。當時(1988年)科學院理事會成員一直是動員科學界為薩哈羅夫的自由而奮鬥的領導者,薩哈羅夫想感謝他們所做的一切努力。

這個故事表明,世界——尤其是科學界——在過去的四分之一個世紀裡發生了多大的變化。在薩哈羅夫獲釋時,只有少數幾個國家從事認真的科學研究,而且允許獨立於國家利益的科學研究的國家更少。研究人員,如果他們的工作需要與國外的同事合作,就必須跨越很高的障礙才能做到這一點。今天的情況已大相徑庭。

全球化(我有時稱之為“星球化”,以表示一種比某些人認為的“全球化”更全面的現象)是人類歷史這個時代的鮮明特徵。它並非新生事物。2004年,歷史學家約翰·科特沃斯將全球化描述為“國家和地區之間的人員、貨物或思想流動加速時發生的事情”,而這個過程自現代人類首次走出非洲以來就以這樣或那樣的形式持續進行。然而,現在正在發生一些不同的事情:世界正在小型化。不再可能將遙遠土地上行動的經濟、政治、文化或知識影響拒之門外。全球社會作為一個創造力和創新網路運作,一組“思想之都”構成了該網路的主要節點。如果說在義大利文藝復興時期,人才階層在米蘭、威尼斯、佛羅倫薩和羅馬之間流動,那麼今天我們最具創造力和創新精神的公民則輕鬆地在矽谷、上海、倫敦和紐約市之間流動。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

從亞里士多德到斯蒂芬·霍金,科學家們一直尋求超越主權運作;事實上,科學本質上抵制邊界的限制。哥白尼的太陽系理論促成了伽利略的天文發現,這為牛頓的萬有引力理論鋪平了道路。然而,請記住,這些密切相關的突破發生在幾個世紀的時間跨度內。在歷史的大部分時間裡,科學理解的發展是穩定但緩慢的,這是科學家之間的物理距離、受限的教育機會、資源匱乏和政治干預的結果。今天,創新的步伐已大大加快。

研究活動指標證明了科學能力的爆發式增長以及國際合作的強勁趨勢。請考慮以下統計資料:1996年,約有25%的科學文章由來自兩個或多個國家的作者撰寫;今天,這個數字超過35%。美國科學家與來自其他國家的科學家合作發表的出版物份額從2006年的16%增加到2008年的30%。2008年,中國科學家發表的學術文章數量幾乎是1996年的六倍;今天,世界上約有10%的文章來自中國。1989年,韓國在美國專利商標局提交的專利註冊數量未進入前10名。現在它排名第三。自1995年以來,土耳其的研發支出增加了近六倍,研究人員數量增加了43%。這樣的例子不勝列舉,所有數字都指向一個簡單的事實,即科學研究的範圍和影響範圍在國家邊界之間以及以前未在主要科學領域代表的國家內發生了翻天覆地的變化。

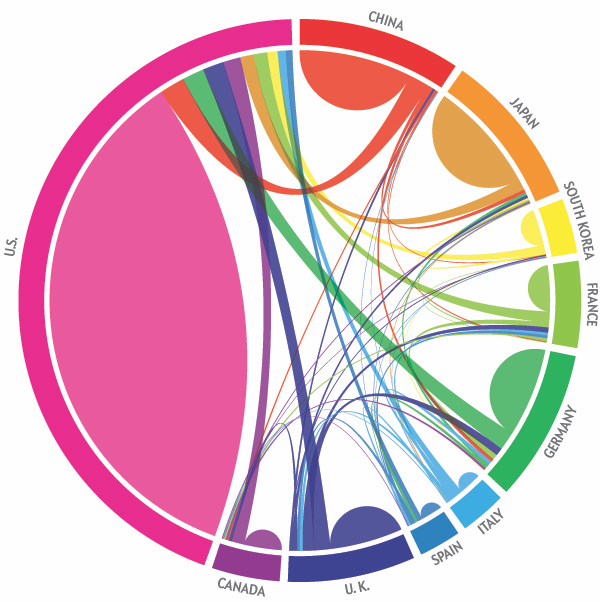

團結協作:這張圓形圖顯示了科學產出最多的25個國家之間的合作,以2011年出現在一組精選期刊上的科學論文衡量。不包括每個國家內部發生的合作。來源:Sven Laqua 和 Arno Ghelfi

儘管科學家的生活可能並非有意識地全球化,但科學事業在幾種不同的形式中都滲透著全球化。其基礎——以及很大一部分實質——非常簡單,以至於可能被忽視:我們現在溝通的速度和便捷性極大地加速了思想的流動,科學事業比以往任何時候都更加相互關聯。雖然這種更大的連通性並沒有改變基本的追求——對知識的追求和人類的進步——但科學研究日益增強的全球化創造了一個更加開放的知識生態系統,吸引了更多聰明人參與對話。

例如,最近在對抗瘧疾方面取得的一項重大進展是一種名為青蒿素的藥物。就在去年九月,拉斯克-德巴基臨床醫學研究獎頒發給了領導開發這種藥物的中國科學家之一。然而,青蒿素實際上是在大約40年前在中國發現的,當時是應毛澤東主席的個人要求,他試圖幫助北越對抗美國。中國及其科學家的孤立使全世界對這項至關重要的發現的認識推遲了七年——並使其可用性推遲了更長時間。在20世紀40年代,德裔美國生物物理學家馬克斯·德爾布呂克和義大利微生物學家薩爾瓦多·盧里亞合作進行了著名的實驗,表明細菌對病毒的抗性是基因遺傳的。這是一項意義深遠的工作,他們通過當時最可靠、最有效的合作工具進行溝通:郵局。

今天,透過網際網路和社交媒體,我們以不同的方式理解社群;我們更習慣於與陌生人進行知識接觸,我們能夠以新的、更成功的方式擴大人才庫,並且我們與合作者建立了更深入的關係。這些故事的科學後代很可能使用 Skype、Facebook 或共享網路——或者三者的組合。資料量快得多;更多的同事——甚至非科學家——也參與到對話中;並且能夠收集、審查和處理的資料量也相對龐大。這些差異重新定義了合作和同事關係的概念。紐約大學數學和神經科學專業的科學家在紐約校區與他們在上海和阿布扎比校區的同事的合作幾乎與他們與走廊盡頭的同事的合作一樣密切,他們跨校區共享最先進裝置的結果。

由於互聯互通,地理位置的重要性比以往任何時候都低。一項關於人們如何以不同方式處理語言的研究,透過在多個地點進行,必然會更加可靠。位於紐約市的研究人員可以進行一項需要高度靈敏的裝置來測量大腦磁場的研究——儘管地鐵系統可能產生破壞性影響——方法是將裝置放置在另一個國家。無論具體專案是什麼,世界各地多個地點的科學家都可以克服工作日的限制。研究人員非常勤奮,經常在晚上訪問實驗室或在進行實驗時放棄休假。透過在不同的時區運營實驗室,可以克服時間的限制,工作可以晝夜不停地繼續進行,並且可以更快地產生結果。越來越多的科學家團隊正在利用世界的時區來簡化他們的工作。

不考慮距離的更快溝通能力深刻地改變了研究議程。以前不存在或未曾被研究的主題浮出水面。這一類別包括氣候變化、糧食安全和人道主義問題,如水利工程和熱帶疾病。在主權國家的國家研究議程上,這些領域可能只會受到二三線的關注;然而,它們在全球研究議程上是首要優先事項。因此,不僅僅是快速溝通的速度和便捷性使國際研究團隊的建立變得更容易;而且這些團隊的建立也塑造了提出的問題,從而將人類相互關聯的挑戰帶到科學關注的前沿。

為了以最快捷的方式開展許多這些研究專案,真正的全球研究是不可替代的。海洋海平面和日益城市化的世界中城市管理的緊迫挑戰,除非在全球化允許的巨大規模上進行研究,否則無法進行有意義的研究。此類專案需要從世界各地收集資料,並且以僅僅四分之一個世紀前無法想象的方式調動智力和資源。這些事業具有偉大交響曲漸強般的複雜性。如果沒有現在就位的巨大能力——做事方式有時不易察覺的變化、可以引入的額外參與者、突破空間和時間的能力——我們就無法進行這種密集的科研。這就像用許多觀察者的眼睛創造一個觀察者的眼睛。

在追求所有這些研究專案、擴大來自全球各地的人才隊伍以及支援合作的資訊輕鬆流動方面,世界科學界對美國和西方的依賴性降低了。許多國家現在將對科學技術的投資視為建設經濟的方式;結果是研發預算增加,這反過來又產生了與國際同事更強大的學術合作。例如,亞洲大學,尤其是中國大學授予的科學和工程博士學位數量正在增加,而美國授予的數量正在減少。十五年前,美國發表的科學論文數量是中國十倍以上,中國科學家在科學期刊上幾乎看不到。兩年前,中國在發表論文數量方面位居世界第二;明年可能會超過美國。在過去十年中,中國、印度和巴西的研發支出增加了一倍以上——它們對世界研發支出的貢獻從17%增加到24%。美國專利局2010年的一份報告顯示,美國在美國頒發的專利中的主導地位在2008年結束,當時外國來源的專利超過了美國本土的專利。湯森路透的一份報告顯示,去年中國在新專利申請數量上超過了美國和日本。

世界各地這種日益活躍的活動無疑是好事。全球化,體現在“大科學”專案的國際合作中,現在已被認為是理所當然的。“人類基因組計劃”、“國際空間站”、“位於日內瓦附近的歐洲核子研究中心的大型強子對撞機”以及法國的“國際熱核實驗堆”(ITER)只是幾個例子。科學全球化一直是人類的福音。

然而,我們應該對過分祝賀自己保持謹慎。儘管科學家們越來越能夠互相聯絡,科學界也變得越來越團結,但仍存在相當大的風險和挑戰。許多風險和挑戰源於我們這個時代的一個巨大張力:隨著世界變得更加互聯互通,個人和機構一直在尋找新的方法來劃定界限。

儘管關於科學的對話可能更具包容性,並且我們讓更多人參與進來,但仍有許多人被排除在外。在世界各地,有些人幾乎或根本無法獲得電信革命或網際網路,更不用說高等教育或技術知識了。只要這些情況繼續存在,我們就會有太多有才華的人缺席重要的對話。真正的危險在於,這種趨勢是自我強化的,發達國家和欠發達國家之間的科學能力差距將會擴大。

同樣,我們需要警惕失去傾聽邊緣人群聲音的能力,他們挑戰正統觀念——我們的一些最偉大的突破就來自那裡。換句話說,我們需要注意“群體思維”或“快速思維”的危險。儘管新技術以非常高效和有益的方式將學者、研究人員甚至非科學家聚集在一起,但這些媒體和新的虛擬社群可能會強化傳統智慧。出於同樣的目的,我們還需要對智慧財產權有更清晰的理解。普遍懷疑研究成果在其他地方得不到應有的尊重可能會對合作和新概念的開發產生破壞性影響。

移民政策可能會阻礙新的全球研究的運作。儘管溝通和合作從未如此容易,但許多大學,尤其是大學,發現自己面臨著越來越嚴重的與移民相關的問題——合作者無法獲得簽證,研究生被項目錄取但因國籍原因無法入境。國家安全理所當然是美國和其他西方國家的首要任務,但如果我們想充分參與世界科學界,我們就需要更仔細地微調原則的平衡。

即使在已建立的研究機構社群內部,一些令人不安的緊張關係仍然存在,或者因全球化而加劇。儘管我們一些最優秀的大學正在改變其基本架構以應對全球化——杜克大學校長理查德·布羅德海德最近表示,到本世紀中葉,偉大的大學將成為“全球網路大學”——但在全球運營方面經驗最豐富的機構是企業。兩者之間的合作日益緊密,企業資助越來越多的學術研究。這種聯盟提出了需要科學界關注的挑戰。

首先,由於大學主要對知識(科學和其他領域)的進步感興趣,它們一直是基礎研究的家園,其中一些基礎研究已導致巨大的但不可預測的進步。由於企業想要特定的結果和產品,它們對基礎研究的興趣較低(貝爾實驗室的鼎盛時期已經過去)。因此,如果研究資金與企業利益掛鉤,基礎研究的資金將會令人遺憾地減少。其次,我們瞭解到,企業資助(含蓄地)可能與特定結果掛鉤。例如,製藥公司操縱研究的方式導致了可疑的科學,從而支援了對藥物療效的可疑主張。

這並不是說不應該有任何企業資助的科學研究。然而,一家在全球範圍內運營的企業本身就超越了主權,可能非常強大,我們必須提醒自己,科學的主人是知識。我們必須加強旨在保護科學進步的結構和流程。

內部:該圖包括科學產出最高的10個國家的內部合作。美國研究人員彼此之間的合作多於與外部人員的合作。來源:Sven Laqua 和 Arno Ghelfi

科學產出。美國研究人員彼此之間的合作多於與外部人員的合作。來源:Sven Laqua 和 Arno Ghelfi

合作研究的蓬勃發展是一件好事,尤其因為它鼓勵了更多政府——西方和(越來越多地)東方——投入大量資源用於科學研究。然而,除非我們解決一些基本問題,否則參與跨國團隊的激勵可能會逐漸減弱。例如,一位科學家能否因兩個不同主權國家的相同或相關專案獲得資助?如果可以,可以是任何兩個國家,還是隻能是政治盟友?目前,隨著越來越多的大學有資格從海灣地區或亞洲的主權國家獲得大量科學資助,美國政府的資助規則(尤其是“視同出口”領域的規則)使得許多此類多方資助的專案即使不是不可能,也很困難。限制性政策對科學有利嗎?從長遠來看,如果嚴格執行,它們是否會使美國科學家孤立?就此而言,跨國團隊產生的智慧財產權歸誰所有,尤其是那些由多個主權國家資助的團隊?這僅僅是參與機構之間合同的問題,還是政府憑藉資助專案的一部分(可能是一個無法區分的部分)而擁有所有權?

特別是美國機構,非常重視研究資助統計資料,將其作為評判研究質量的基準。只有來自美國來源的資金才會繼續計入這些排名嗎?

隨著全球化力量決定本世紀科學探究的軌跡,這些首要問題將決定科學在我們生活中的作用和價值。科學研究將向所有人開放,還是隻為特權階層提供機會?研究將側重於全球需求還是狹隘利益?科學界將接受顛覆性思想還是依賴傳統智慧?各國將繼續堅持過時的規則,還是足夠靈活以允許在研究方面進行深入合作?

參與關於科學的全球討論的機會從未如此之大,使得參與和進步成為一項精英管理實踐。不斷變化的對話為學習、質疑假設和打破學科和領域之間的壁壘提供了前所未有的機會。然而,我們的軌跡永遠不會必然向上。我們必須注意使其如此。

文藝復興時期產生了如此多至今仍在塑造我們生活的發現是有原因的。城邦是思想之都,彙集了當時最優秀的人才,從而創造了不斷質疑彼此現有共同假設的個人社群。最終,參與者變得足夠獨立,以至於只專注於真理。現在我們的理想也應該不低於此。

這使我們回到了薩哈羅夫。請思考這個問題:為什麼如此多的蘇聯異議領導人是科學家?原因之一是,儘管環境惡劣且國家官僚機構控制,但科學為才華橫溢的個人提供了脫穎而出的機會。科學家們由於其工作的性質,必然與國際社會有一些接觸。可能最重要的是,科學探究鼓勵了一種智力上的嚴謹性,這種嚴謹性自然會導致人們挑戰一個破碎的、專制的制度。

阿拉·阿斯瓦尼的情況就是如此,他是一位備受讚譽的埃及小說家,也是被廢黜的穆巴拉克政權的主要批評者之一。在寫作和談論埃及的未來之餘,他還是一位執業牙醫,擁有伊利諾伊大學的高階學位。《紐約時報》在2008年對他的簡介中寫道,“在美國攻讀牙科碩士學位的三年是他一生中最重要的時期。他承認自己對美國有一種漫畫式的看法,但他的旅行和發現——除其他外,包括一所同性戀教堂和一個黑人驕傲組織——使他相信,美國不僅僅是他在阿拉伯世界所謂的‘帝國主義’。”

除了全球化科學帶來的所有發現的好處之外,科學研究和培訓的傳播將成為世界各地社會開放和融合的組成部分。任何國家都將無法放棄科學的好處,並且隨著他們在大學培養年輕人,他們將建立一個具有全球思維的階層,他們要求反應靈敏的機構,並在當地的障礙下蓬勃發展。這些新領導人將秉承薩哈羅夫的傳統,成為下一階段全球化的先鋒。