現實中存在一道裂縫——一道無形的邊界,分隔著兩個截然不同的領域。一邊是我們日常的世界,事物遵循常識規則:物體永遠不會同時佔據多個位置,即使我們不看它們,它們也存在。另一邊是量子力學的夢境,那裡一切都是不確定的,不確定性佔據主導地位,單個原子或分子可以同時存在於多個位置,至少在無人觀察時是這樣。

這是否意味著現實對於宏觀世界和微觀世界有兩套不同的定律?大多數物理學家本能地不喜歡宇宙分裂的想法。倫敦大學學院(UCL)的理論家蘇加託·玻色當然也不喜歡。“我的觀點是,[在宏觀尺度上]之所以沒有觀察到量子力學,是因為我們還沒有能夠充分隔離事物,”他說,這意味著研究人員還沒有找到一種方法來遮蔽大型物體免受環境影響,從而使它們的量子特性顯現出來。像大多數物理學家一樣,玻色認為量子力學適用於所有事物,無論大小。他和三位同事——兩位在英國,一位在印度——希望在未來一兩年內透過一項有趣的實驗來嚴格檢驗這一觀點,該實驗最終旨在確定大型物體是否遵守奇怪的量子理論規則。

該實驗在最近一期的《物理評論快報》上有所描述,它追溯到一個世紀前,量子力學的創始人之一埃爾溫·薛定諤生動地提出的一個難題。薛定諤問道,如果一隻貓被困在一個封閉的盒子裡,盒子裡有一瓶毒藥,毒藥有 50% 的可能性會破碎並殺死這隻貓,會發生什麼?根據量子力學,這隻貓同時處於活著和死亡的狀態,兩種狀態並存,直到有人開啟盒子並向裡面看。這是因為,根據量子理論,只有當觀察者對系統進行測量——開啟盒子並檢查——兩種可能性才必須坍縮成一種。這個故事旨在說明,將這些量子規則應用於大型物體——基本上,任何肉眼可見的東西——會導致荒謬的結果。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

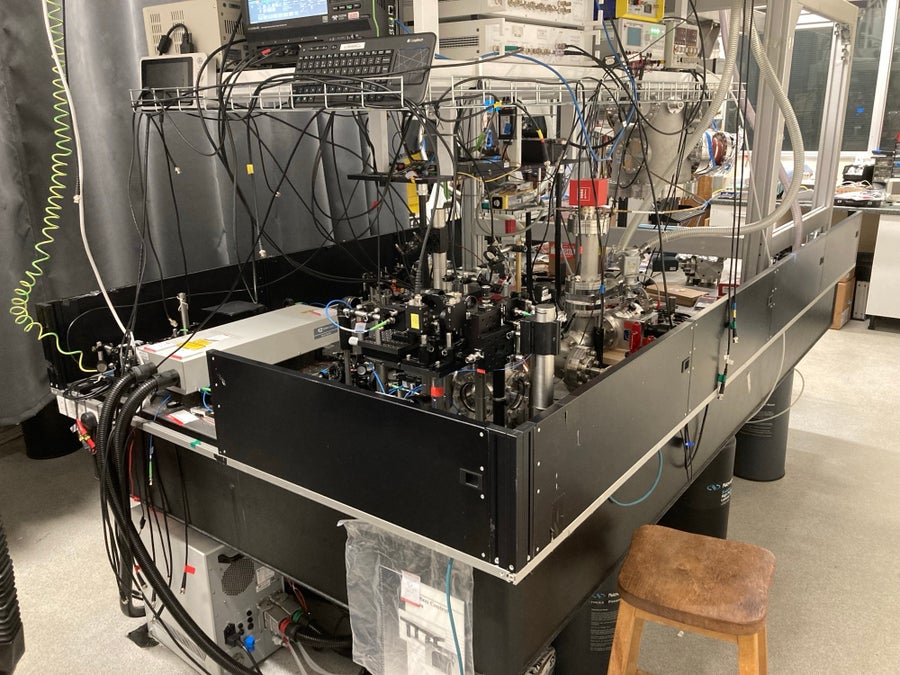

亨德里克·烏爾布里希特在英格蘭南安普頓大學的研究實驗室中進行光學懸浮的實驗裝置。

圖片來源:提比略·喬治斯庫

因此,如果量子力學是正確的——並且它一直是預測粒子行為的非常成功的理論——為什麼我們從未見過既死又活的貓?量子力學定律在一定程度上會失效嗎?一些物理學家認為這是一種可能性。但大多數人會認為,在我們自身的世界經驗中,量子效應的明顯缺失是由於原子與周圍環境無數次相互作用模糊了事物的真實本質。結果,我們感知到了一種被簡化、非量子的現實版本。

如果是這樣,那麼一項精心設計的實驗,將一個物體與幾乎所有環境隔離,應該可以讓物理學家一瞥該物體的實際量子行為,即使它相對較大。這就是玻色、同樣來自倫敦大學學院的德巴爾希·達斯、英國南安普頓大學的亨德里克·烏爾布里希特和印度玻色研究所的迪潘卡爾·霍姆提出的實驗目標。“有兩種可能的結果,”霍姆說。“一種是量子力學在[所有尺度上都有效。另一種是]存在量子力學不適用的區域。”

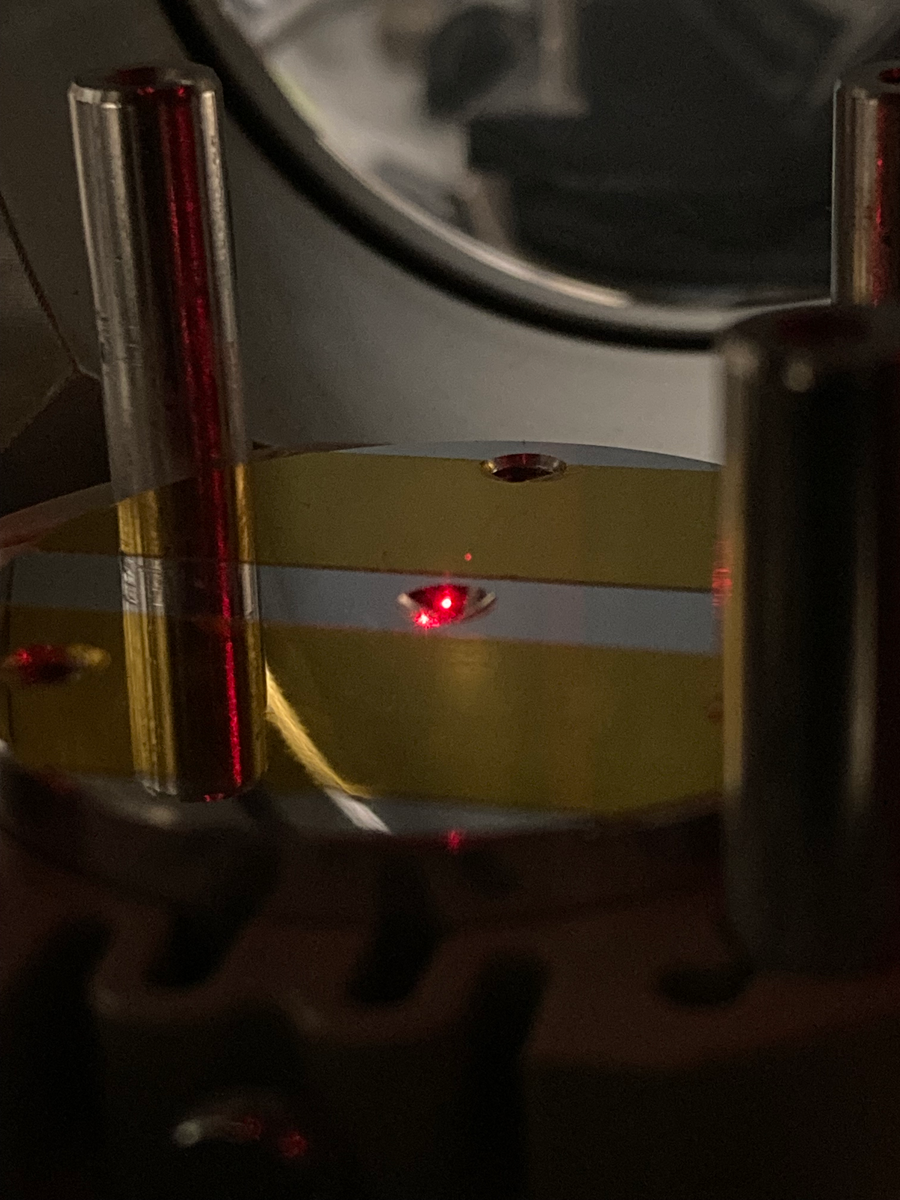

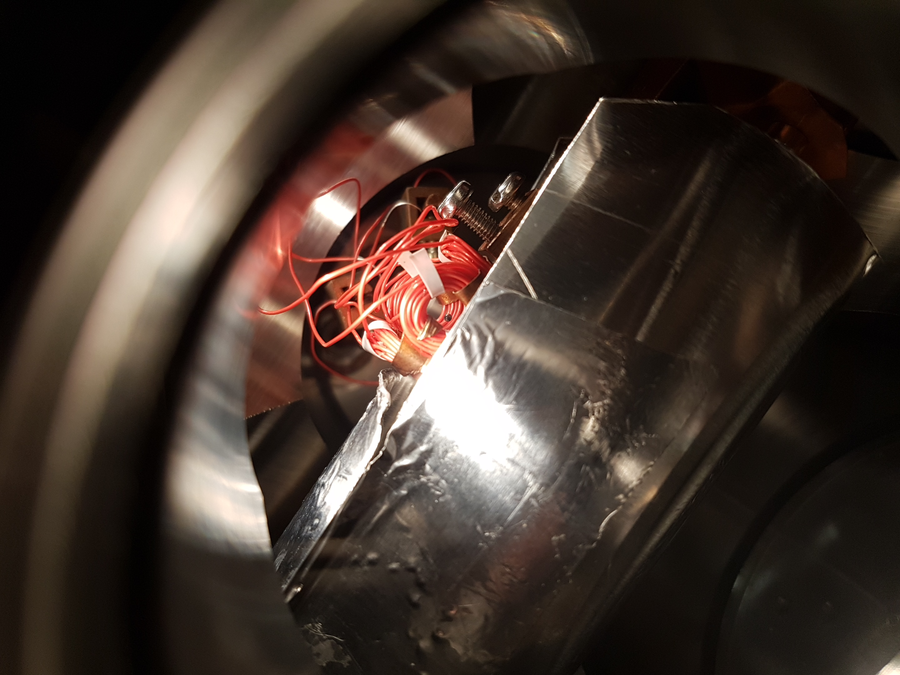

實驗所需的大部分硬體已經到位,並且可以放在烏爾布里希特實驗室的桌面上。(他是該小組中唯一的實驗主義者;霍姆、達斯和玻色是理論家。)該實驗將使用雷射懸浮單個二氧化矽奈米晶體——一種微小的玻璃珠——使其在真空室中鋁塊上雕刻的小拋物面鏡的焦點周圍振盪。雖然珠子直徑僅約 100 奈米——大致相當於病毒的大小——但它仍然比迄今為止為“量子性”設定實驗基準的分子團簇大至少 1000 倍。

烏爾布里希特實驗室光學拋物線陷阱中被照亮的紅色二氧化矽奈米粒子。

圖片來源:提比略·喬治斯庫

儘管技術複雜,但該實驗模仿了一個非常簡單的現象:鐘擺的運動。電磁場驅動二氧化矽珠來回運動。像節拍器一樣,珠子有規律地從 A 點滴答到 B 點,然後再返回。就經典的非量子物理學而言,故事應該到此為止。但是量子鐘擺的行為應該非常不同。它的位置會根據是否有人觀察而變化:它可能從 A 點開始,但最終會停在 B 點的左側或右側的某個位置。稱之為薛定諤的鐘擺。

該實驗將測試現實的本質:現實是完全客觀的,還是我們自己的觀察在創造我們所看到的東西中發揮作用?為了找出答案,該實驗將以兩種略有不同的方式執行。在一種版本中,雷射將瞄準經典物理學預測珠子所在的位置,例如,在 B 位置。如果珠子確實在那裡,它將把雷射反射回探測器。在第二種情況下,雷射將照射兩次:第一次照射在中間位置,然後稍後第二次照射在珠子的路徑上。根據經典物理學,中間測量不應影響珠子的後續位置——它應該始終停在 B 點。畢竟,在日常生活中,我們不能僅僅透過觀看節拍器來改變節拍器的運動。

但在量子情況下,中間測量會產生深遠的影響。與薛定諤的貓一樣,珠子實際上並不存在於任何固定狀態,直到它被觀察到。在此之前,珠子不能說在任何地方;它只是一團可能性,只有在測量時才呈現出確定的位置。僅僅在某一時刻觀察珠子的行為就會改變它稍後在雷射第二次照射時的位置。如果量子力學規則成立,則有時可能會在 B 點找到珠子,但有時則不會。

“當你測量時,你就創造了那個現實,”玻色說。“在量子力學中,事物在測量之前並不存在於特定位置。在你測量之前沒有真相。”

烏爾布里希特實驗室中帶有場線圈的磁阱中的粒子。

圖片來源:瑪麗昂·克倫布

為了獲得統計上穩健的結果,烏爾布里希特必須快速工作,並在一個小時的過程中對珠子進行約 100,000 次測量。(實驗執行時間越長,輕微的溫度變化或其他細微影響可能會干擾裝置的量子方面的風險就越大。)同時,他必須校準探測器的位置,以便它們僅計算與珠子相互作用的光子,而不是任何可能從鋁塊中的小拋物面鏡上反彈的光子。

原則上,玻色、烏爾布里希特、達斯和霍姆認為,他們的實驗方法最終可以擴充套件到處理更大的物體,甚至可能處理重達幾公斤的物體。但在這種情況下,潛在的汙染效應或“噪聲”的陣列將變得更加難以控制。“噪聲隨著尺寸的增加而急劇增加,”牛津大學的實驗物理學家弗拉特科·韋德拉爾說,他也在研究經典量子分界線。“它呈指數級增長。如果這能完成我會感到驚訝嗎?我不知道——這不是一個簡單的實驗。”

如果當前的實驗結果違反了經典物理學的預測,它將使量子世界幾乎可以真切地接近我們自己的世界。“我們相信量子力學是一種普遍理論,”達斯說。“該理論本身沒有任何限制。但在現實中,這是否屬實,我們尚不知道。只有實驗才能解決這個困境。”