那是2014年3月中旬。我們坐在印度丘陵森林腹地的一棵莫華樹(Madhuca longifolia)下,享用當地種植的米飯、豆芽和魚咖哩作為早餐。時不時地,莫華花肉質的、含糖的花瓣像雨點般落在我們身上,所以我們用一道清爽的甜點結束了這頓飯。我的主人是貢德部落人,是印度馬哈拉施特拉邦門達村的居民,他們早在四分之一個世紀前就宣佈,他們,而且只有他們,將管理該地區豐富的自然資源。作為一名野外生態學家,從那時起我就一直與他們並肩工作,幫助設計管理其生物多樣性資源的戰略。那天,我期待著參觀他們確定的七片森林,這些森林將作為新的神聖樹林建立起來,覆蓋了他們1800公頃社群森林的12%以上。

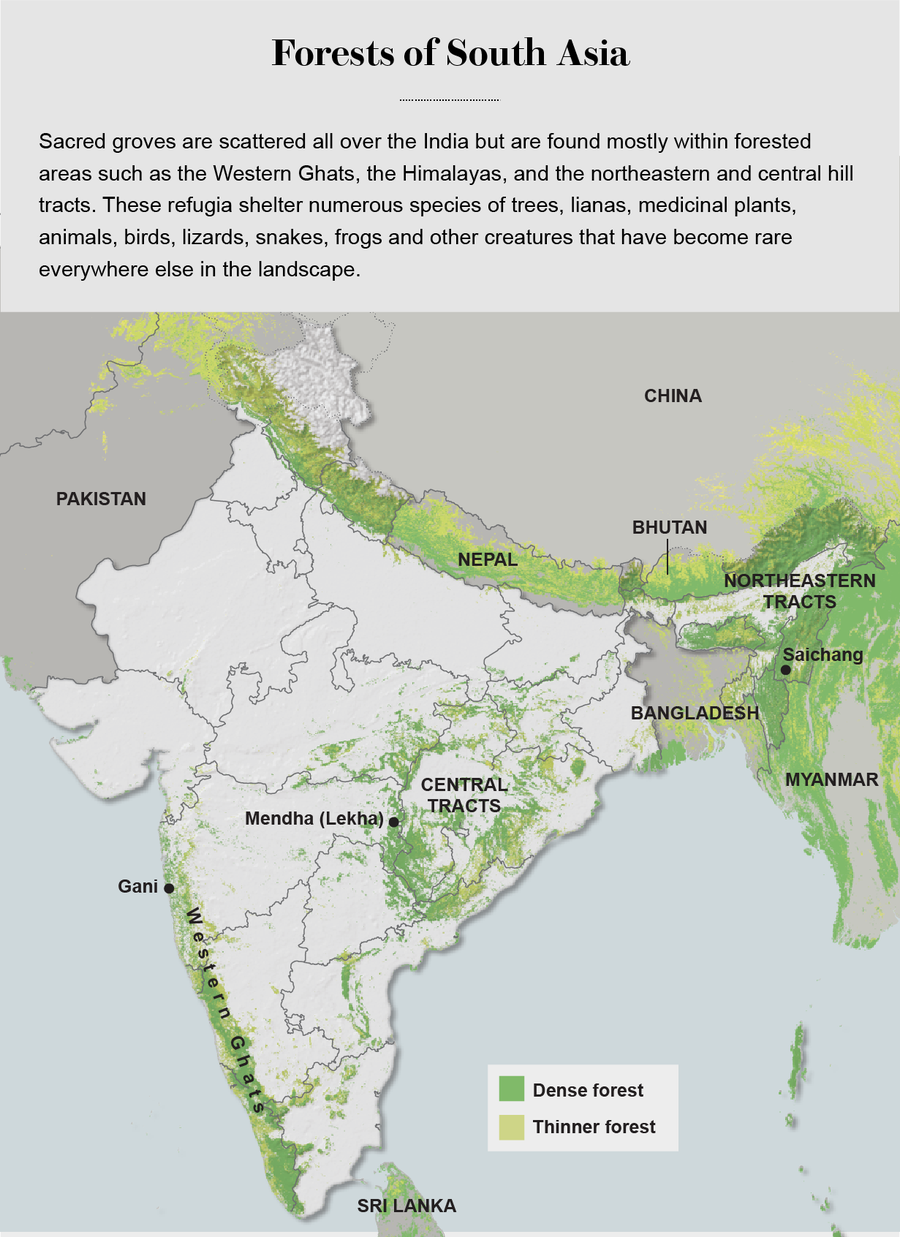

神聖樹林是史前自然保護傳統的遺留,是發展中國家農村社群保護和尊崇為神聖不可侵犯的森林。根深蒂固的精神信仰確保在它的邊界內不砍伐一棵樹,也不傷害一個生物。(在危難時刻,例如村莊被燒燬,然而,可以向樹林的神靈尋求許可,以提取有限數量的木材用於重建。)對於博物學家來說,神聖樹林是寶庫,它們通常是雄偉而古老的樹木,以及藤本植物、藥用植物、獼猴、鹿、鳥類、蜥蜴、青蛙和其他在景觀其他地方變得稀有生物的最後避難所。

神聖樹林最初在舊世界廣泛分佈,在希臘和梵文經典中都有記載,但隨著基督教的傳入及其隨之而來的人類中心主義,神聖樹林在歐洲基本上被消滅了。據說,基督教教堂高聳的柱子和透過彩色玻璃窗戶過濾進來的柔和光線,喚起了過去的神聖樹林。在中東、非洲和亞洲的部分地區仍然可以找到這種受保護的林地。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞事業。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

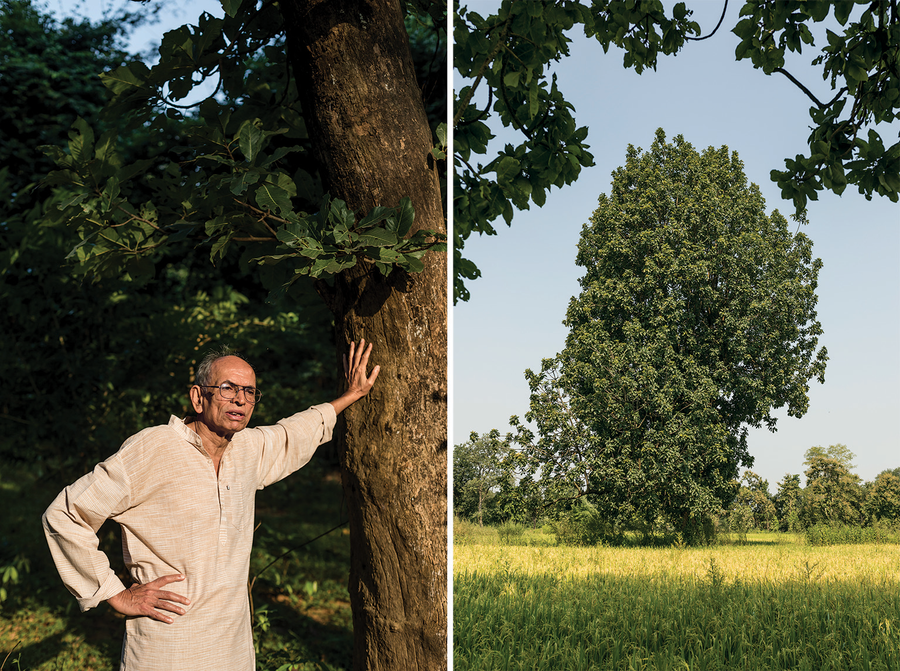

馬達夫·加德吉爾(左)倚靠在馬哈拉施特拉邦門達村的人民保護的一棵莫華樹旁。莫華樹(右)對於印度中部和東部的許多森林居民和村民來說是神聖的,他們食用其營養豐富的花朵,並用這些花朵釀造用於宗教儀式的酒精。然而,印度森林部門傾向於清除莫華樹,用商業樹種取而代之。 圖片來源:哈莎·瓦德拉馬尼

在近半個世紀的時間裡,我探索了印度、不丹和日本的許多神山、河流源頭、河段、池塘和樹林。我目睹了神聖樹林被摧毀,但也目睹了神聖樹林在發展中國家的積極敵對面前被儲存、復興甚至新建。印度次大陸的生態危機是由對自然資源的持續商業開發造成的,正在促使這些神聖空間蓬勃復興。這種對古老的敬畏自然的價值觀的肯定,經常被嘲笑為原始迷信,代表了近幾十年來關於印度生態最令人鼓舞的訊息。

傳統的保護遵循自上而下的策略,以優勝美地國家公園為藍本,該公園於1890年建立,此前強行驅逐了居住在那裡的美洲原住民。正如記者馬克·道維在2009年的《保護難民》中所描述的那樣,這種西方人認為的沒有人類的荒野的概念被強加於世界各地。大型保護機構與發展中國家政府合作,透過將數百萬人類從他們居住了數百年或更長時間的森林和稀樹草原中驅逐出去,為老虎和獅子等具有魅力的生物建立了保護區。這些驅逐不僅造成了巨大的痛苦,而且作為一種保護策略,也被證明是適得其反的。在許多情況下,當地人以事後才顯而易見的方式培育了森林並保護了其生物多樣性——例如透過控制燃燒來清除入侵灌木或幫助珍貴樹木的種子再生。

然而,近年來,一種截然不同的、自下而上的保護策略在全球範圍內興起。地球上約40%的富含野生動物的森林仍然由居住在森林及其周圍的當地群體守衛。正如這個故事所表明的那樣,賦予這些“生態系統人民”(他們與自然親近,可以直接觀察和欣賞自然帶來的諸多益處)權力,可能是保護地球剩餘的生物多樣性最有效的方法。

漫步西高止山脈

我與神聖樹林的緣分始於1971年8月。在獲得哈佛大學博士學位回到印度後不久,我與我以前的植物學老師V. D. Vartak一起開始了實地考察。我們徒步進入了北部的西高止山脈,這是一條沿著印度半島西緣延伸的山脈。我從小在這些地方長大,看到貧瘠、被侵蝕的山丘,我越來越沮喪,直到20世紀60年代初,這些山丘還覆蓋著熱帶雨林。突然,我們遇到了一片五公頃的蔥鬱常綠森林,其中聳立著四棵dhup樹(Canarium strictum)——這是南部西高止山脈特有物種的最北端代表,距離500公里。瓦爾塔克解釋說,這片名為杜普拉哈特的樹林之所以倖存下來,是因為它對當地的母神來說是神聖的——西高止山脈各地也散佈著其他一些這樣的原始植被殘餘。

回來後,我閱讀了關於神聖樹林的資料。儘管在關於文化和宗教信仰的文獻中經常提到神聖樹林,但我找不到對這種現象的系統調查,更不用說從生態學或社會科學角度進行的研究了。保護主義者中佔主流的假設是,它們代表了自然崇拜的遺留因素,這種自然崇拜在所有所謂的原始社會中都很普遍;它們沒有世俗功能,但純粹因為迷信而持續存在。該假設暗示,神聖樹林應該集中在宗教場所,如山峰或河流源頭。

圖片來源:製圖專家

在我看來,更合理的看法是,雖然神聖樹林可能透過宗教信仰獲得保護,但該系統植根於世俗利益,例如確保淡水來源。根據這一假設,神聖樹林不會侷限於特定型別的棲息地,而是會分佈在整個棲息地類型範圍內。我開始收集第一手的實地資料來檢驗這一預測。

這是一次引人入勝的經歷:徒步穿越北部西高止山脈,尋找擁有大片神聖樹林的村莊,記錄它們的大小、植物組成、動物生活和相對於地形、聚居地和耕作方式的位置,並與當地人交談,瞭解他們的傳統、信仰和生態知識。熱情好客的村民欣然同意了我共進餐食並在他們的屋簷下借宿一晚的請求。

結果資料清楚地表明,人們認識到並重視神聖樹林提供的生態系統服務,並繼續保護它們,因為他們希望享受這些益處。與此同時,樹林保護了水源,它們也成為在神聖樹林外被開發的動物的庇護所。後者的一個 notable 例子涉及尼爾吉里山的傑努庫魯巴人。他們的名字意思是“蜂蜜採集者”,他們透過在他們發現的野生巖蜂蜂巢下放火來採集蜂蜜——除了他們地區的神聖樹林網路。他們充分意識到,禁止傷害神聖樹林內蜂巢的禁忌確保了巖蜂種群的持續繁衍。

殖民者的傲慢

門達人民和傑努庫魯巴人認為,他們是一個生命共同體的一部分,這個共同體不僅包括人類,還包括山脈、河流、樹木、動物和鳥類。這些非人類社群成員在許多方面使他們受益;因此,人類必須透過節制使用,甚至崇敬和全面保護來回報。這種感覺一定在所有早期文化中都盛行,例如那些至今依然如此的狩獵採集者文化。

當人們開始種植植物並徹底改變原始生態系統時,保護荒野的需求變得更加迫切。農業大約在6000年前在印度北部開始出現。最初,最有可能為了種植而清理林地,並在兩三年後為了尋找新的地點而放棄,這個過程被稱為輪耕。印度學家D. D. Kosambi推測,將森林的特定部分始終作為神聖樹林加以保護,並且從不砍伐有價值的樹木,如莫華樹(或關鍵資源榕屬的成員)的做法,很可能是在此時產生的。即使永久耕地開始取代輪耕,神聖樹林的維護也被納入土地利用實踐中。

隨著定居農業的出現,最早的城邦也隨之出現。大約在3500年前,印度河谷文明讓位於吠陀王國。根據人類學家伊拉瓦蒂·卡爾維對史詩《摩訶婆羅多》的解讀,這些早期國家透過焚燒森林來驅逐狩獵採集者,並在恆河盆地擴大了疆界,以創造更多的牧場和稅收田地。隨著耕作在平原上擴充套件,資源短缺顯現出來。儘管證據零星,但表明土壤肥力和可能的降雨量下降,而落葉肥料、果樹、野生獵物和其他森林資源變得稀缺。歷史學家羅米拉·塔帕爾的研究表明,耆那教和佛教,這些宗教宣揚素食主義或其他形式的節制消費,正是在此時產生的——直接回應了生態危機。這些信仰加強了當地保護樹林的傳統。大約2600年前,喬達摩·佛陀本人就出生在藍毗尼的神聖樹林中。10世紀傳播到印度次大陸的蘇菲派伊斯蘭教也支援這些保護措施。

1757年開始的東印度公司對印度的征服幾乎抹殺了這數千年的生態適應。早期的英國旅行家將印度描述為樹木的海洋,但該公司迅速開始“圈佔公地”。田地、溪流、池塘和其他資源被從村民手中奪走,成為國家財產,許多被移交給英式地主,他們同意支付從(現在是失地)勞工和佃農那裡勒索來的鉅額稅款。地主們為了擴大田地,清除了他們土地上的大部分神聖樹林。隨後,國家以開明的科學方式管理森林為由,佔用了幾乎所有森林。社群控制和伴隨的保護措施被宣佈為完全非法。

尤其嚴厲的批評是針對輪耕的做法,這種做法在印度中部森林帶很普遍,門達就是其中一部分。當地人徒勞地辯稱,這種做法是非破壞性的:被清理出的地塊會被留下自然恢復長達15年。此外,他們總是保持所有莫華樹完好無損,他們認為莫華樹是神聖的。在英國統治下,包括巨大的古老莫華樹在內的整片森林都被夷為平地,以便於木材採伐。

到1860年,印度森林已遭到嚴重破壞,減緩森林破壞步伐的舉措導致任命了森林督察長,德國植物學家迪特里希·布蘭迪斯。(英國人在林業方面經驗不足,因為他們長期以來一直在消耗自己島嶼的森林。)布蘭迪斯欽佩印度村民出色的社群管理,他感嘆曾經廣泛的神聖樹林網路被摧毀,並要求將大部分森林交給人民管理。儘管殖民統治者勉強同意了,但直到1930年左右才實施這項規定,而且規模非常有限。相反,森林部門逐漸成為最大的地主,最終控制了該國五分之一以上的土地。社群對森林的權利被廢除。

他們的古代權利被剝奪意味著村民們無法再阻止外來者進入並肆意掠奪他們公地的資源。資源制度已從“社群控制”轉變為“開放獲取”。埃莉諾·奧斯特羅姆因其研究於2009年獲得諾貝爾經濟學獎,她透過理論、實地和實驗研究的卓越結合證明,開放獲取的共有財產製度容易遭到濫用。只有在牢固的社群控制存在的情況下,才能實現對共有財產自然資源的節制利用或完全保護。

生態系統人民

儘管實施了開放獲取制度,但印度中部森林地區的社群在1947年獨立之前仍然很好地管理著他們的森林。領導獨立鬥爭的聖雄甘地一直呼籲尊重和賦能印度農村社群。然而,他的願景被獨立的印度政府完全拒絕,印度政府繼續進一步鞏固林業機構。結果,印度農村社群的權力被剝奪的程序加速了。

印度中部貢德部落的長老杜庫·查馬魯·託法秉持著自然保護的古老傳統,這種傳統在世界各地的狩獵採集者和輪耕者中都很常見。圖片來源:哈莎·瓦德拉馬尼

1972年2月,我收到了來自西高止山脈加尼村人民的求助,他們震驚於州森林部門在其神聖樹林中標記樹木以供砍伐。我迅速趕到村莊,看到了他們15公頃的樹林,所有樹林都處於原始狀態:在人類記憶中,樹林裡從未發生過任何砍伐。樹林裡古老的樹木,佈滿藤蔓,高達40米,其中最雄偉的樣本是一棵當地稱為garud的榕樹,樹幹周長達15米。但是,周圍地區都已被完全遭到砍伐,因此,這片樹林成為人們獲得枯木或落葉用於稻田施肥的唯一來源,也是除村莊水井外,唯一的永久水源。掌握了這些事實後,我會見了該州最高級別的林業官員。他批准了請求,因為請求來自我,但他輕蔑地評論說,這樣的樹林只不過是“過熟木材林”。

用現代環境保護主義創始人之一雷蒙德·達斯曼首次使用的術語來說,加尼村的人民是“生態系統人民”,而森林部門的負責人屬於“生物圈人民”階層。“生態系統人民”主要依靠自己的體力及其牲畜的畜力來收集和加工他們消耗的大部分資源,這些資源來自他們住所周圍約50平方公里的區域內。由於與他們的資源基礎如此近距離地生活,生態系統人民充分理解和欣賞大自然賦予的饋贈。“生物圈人民”則不同,他們可以廣泛獲取額外的能源,如化石燃料,這使他們能夠從各地運輸和轉化大量材料供他們使用。他們的生態足跡是生態系統人民的幾十倍或幾百倍。“生物圈人民”將遙遠的鄉村僅僅視為木材、礦石或水力發電的來源,或者——充其量——作為旅遊勝地。對他們來說,生態系統人民要麼是廉價勞動力的來源,要麼是獲取他們需要或想要的資源的障礙。他們無視當地人重視的生態系統服務。

印度的統治階級,就像世界各地的統治階級一樣,是生物圈人民,他們聲稱他們為了共同利益管理社會。但現實卻大相徑庭,正如我在早期在西高止山脈中當時偏遠狹窄的安比山谷進行的實地考察中所看到的那樣。村民們在山谷中種植水稻,並在山坡上進行輪耕。在清理林地用於耕種時,他們保留了高大的芒果樹和毛訶子樹,這些樹木為他們帶來了少量但穩定的收入來源。然而,當20世紀50年代開始修建大壩時,機動車輛開始進入山谷,使直到那時還很少見到現金的農民開始接觸市場經濟。木炭商人告訴他們,因為他們很快將被搬遷,他們不妨賣掉山坡上的樹木。他們從附近的浦那市帶來了印度教祭司,這些祭司向村民保證,他們將舉行適當的儀式來安撫被冒犯的神祇,並建造一座漂亮的小寺廟來供奉神祇。

高大的芒果樹和毛訶子樹,每棵都價值數百盧比,卻僅以半盧比的價格售出。山頂上的保護區森林也與腐敗的林業官員串通,被木炭商人夷為平地。最終,因大壩工程而流離失所的村民從未得到妥善安置。大多數人被迫搬遷到現在已徹底荒蕪的山坡上,儘可能地勉強度日。大壩中儲存的充足的水為浦那的規範化產業和東部灌溉土地的持有者服務。所有環境惡化的代價,短期內都轉嫁到了安比山谷的村民身上。當然,從長遠來看,整個社會都是受害者。

對我來說,這些經歷更加印證了我的假設,即自印度次大陸出現神聖樹林以來的六千年間,面對商業利益集團的持續侵蝕,精神信仰已不足以保障它們的存續。自獨立以來,印度已迫使數千萬人離開森林和田野,以便為礦山、水壩和其他開發專案讓路。我推測,如果神聖樹林要生存下去,生態系統居民必須能夠繼續享有神聖樹林提供的生態系統服務。如果生物圈居民的支配地位剝奪了享受這些益處的可能,那麼村民們將沒有動力去守護神聖樹林——神聖樹林最終將會消失殆盡。

世俗樹林

20世紀90年代,我與當時在印度統計研究所的人類學家 B. 莫漢·雷迪和納塔巴爾·夏姆·赫曼一起,在喜馬拉雅山東麓的曼尼普爾邦和米佐拉姆邦驗證了這一假設。長老們告訴我們,過去,多達 30% 的土地和水域被完全保護為神聖場所。某些有價值的資源,如沉香(以其香味濃郁的木材而聞名)或竹子,都是經過精心採伐的。然而,當英國人在 20 世紀初控制該地區時,他們將所有土地的所有權分配給各個部落首領,將其餘民眾淪為佃農。許多首領強行變賣森林以快速賺錢。

20世紀50年代,當傳教士將東北部許多邦的整個部落社會轉變為基督教時,隨之而來的破壞甚至更大。他們對“異教”信仰的敵視導致了龐大的神聖樹林和池塘網路的破壞。(神聖池塘是水體,通常位於神聖樹林內,在其附近只允許一項人類活動:取用飲用水,這些水通常是純淨且無病原體的。)值得注意的是,位於印度東北部各邦之間的袖珍佛教國家不丹從未受到殖民統治或傳教士的影響,至今仍保留著一個神聖樹林網路,據估計覆蓋了其 20% 的陸地表面。

然而,隨著神聖樹林被清理,人們開始意識到它們履行了許多有價值的生態系統服務,特別是作為防火帶。他們為清理輪耕地塊而放的火,在到達這些茂密、溼潤的雨林地帶時就會停止。因此,在神聖樹林消失幾年後,一些村莊,如曼尼普爾邦 Gangte 部落的 Saichang 村,重新對林地地帶實行保護。這些避難所不再被視為神靈不可侵犯的居所。即便如此,基於社群的警戒和保護系統與早期時代相同,它們仍然被稱為gamkhap(在 Gangte 語中),就像昔日的神聖樹林一樣。這些發現更加堅定了我的信念,即即使精神信仰讓位於世俗信仰,如果生態系統服務能夠惠及生態系統人民,神聖樹林仍然可以存續。

森林權利

對於印度中部森林地區的人民來說,形勢在 20 世紀 80 年代開始好轉。一場聲勢浩大的鬥爭——“拯救森林,拯救人民”——爆發,以維護當地社群的森林權利。門達村(當地人稱之為“門達 (列卡)”,因為它靠近一個更大的村莊列卡)發揮了主導作用。他們的第一個成功,雖然微小但意義重大,發生在 1991 年,當時婦女組成的合作社獲得了管理一個採石場的權利,該採石場威脅著社群森林中的一個神聖場所。這場運動繼續蔓延和壯大,最終促成了 2006 年《預定部落和其他傳統森林居民(森林權利承認)法案》的透過。該法案聲稱要糾正英國統治時期開始的不公正現象,不僅賦予個人權利,而且更重要的是,賦予社群對某些地區的權利。這些權利包括保護、恢復或保護和管理當地資源(如竹子)的權利。

.png?w=900)

門達附近的卡塔尼河中的神聖池塘。通常禁止在這些水體附近進行任何人類活動,除了取用飲用水。 圖片來源:哈莎·瓦德拉馬尼

2009 年,門達村及其鄰村馬爾達村成為印度首批獲得共同森林社群權利的村莊。他們終於能夠將外來者排除在外,並確保內部人員在採伐自然資源時保持適當的剋制。我很幸運能夠出席他們關於制定可持續資源利用法規的討論。他們的管理計劃的前言引用了一位長老杜庫·查馬魯·託法的話,這句話概括了可持續發展的核心思想:“誰擁有這片森林?不是政府,不是村莊,也不是我們任何人。真正的所有者是那些尚未出生的人。我們只是保管人,受委託享有隻取所需,同時為子孫後代完整地留下遺產的特權。”村民們還決心確定要建立為新的神聖樹林的區域,稱為 pen geda(在貢迪語中)——但也融入了科學智慧,即這些區域應包含所有生態棲息地和物種。

儘管森林官僚機構在交出控制權方面拖拖拉拉,但迄今為止,馬哈拉施特拉邦已有 3600 個村莊獲得了鄰近森林的社群權利。同樣令人興奮的是,在門達村所在的加吉羅利地區,建立馬哈桑格(村委會聯合會)的工作正在進行中。這有望成為大規模保護自然資源的合作努力中的一次引人入勝的實驗。在今年二月舉行的約 200 個村委會代表會議上,他們決定將約 10% 的社群森林資源區設定為新建立的神聖樹林。

因此,對於我的信念,即神聖樹林將得到儲存、復興甚至新建,存在著越來越強大的支援。這將需要賦予生態系統人民反擊經濟和政治實力強大的利益集團的能力,這些利益集團希望掠奪木材、礦產、土地和水資源供生物圈人民消費。在全球範圍內,類似的基層運動正在興起。當地人民正在反對加拿大的焦油砂開採、美國境內的輸油管道、巴西的水壩、新幾內亞的礦山以及印度尼西亞用棕櫚油種植園取代雨林。這些環境的基層捍衛者正在受到強力壓制,但他們也在贏得重要的戰鬥。

2014 年 3 月在門達村享用早餐後,我的主人和我花了一天時間參觀新的神聖樹林。有些樹林擁有壯麗的 arjun 樹(Terminalia arjuna)和 bondara 樹(Lagerstroemia microcarpa)林地,就像在相當難以到達的 Saheban Metta 山上一樣。另一些樹林被選擇為懶熊提供安全的棲息地,還有一些則代表岩石露頭和其他特殊棲息地。這為我與印度神聖樹林的浪漫情緣畫上了圓滿的句號,這段情緣始於近半個世紀前。