2018年,精神科醫生奧列格爾·普拉納-裡波爾正苦苦思索著一個關於精神障礙的令人費解的事實。他知道許多人患有多種疾病——例如,焦慮症和抑鬱症,或精神分裂症和雙相情感障礙。他想知道擁有不止一種診斷有多常見,因此他獲取了一個包含約590萬丹麥公民醫療細節的資料庫。

他被自己的發現震驚了。每一種精神障礙都會使患者易患其他每一種精神障礙——無論症狀有多麼不同。“我們知道共病很重要,但我們沒想到會發現所有成對關聯,”普拉納-裡波爾說,他常駐丹麥奧胡斯大學。

這項研究解決了一個困擾研究人員一個多世紀的根本問題。精神疾病的根源是什麼?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

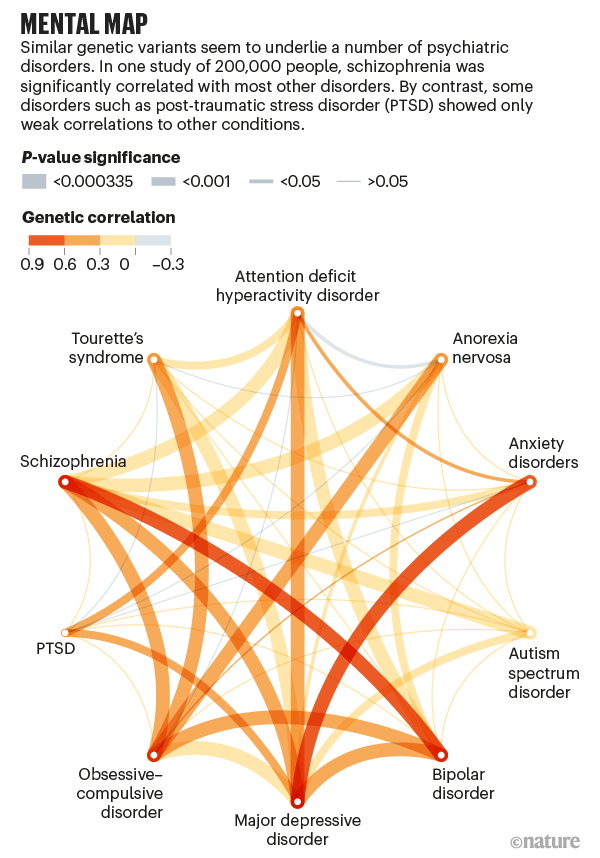

為了找到答案,科學家們在過去十年中,透過對基因、大腦活動和神經解剖學的研究,積累了大量資料。他們發現了證據,表明許多相同的基因是看似不同的疾病(如精神分裂症和自閉症)的基礎,並且大腦決策系統的改變可能與多種疾病有關。

研究人員也在徹底反思我們大腦出錯的理論。精神疾病可以分為不同的、離散的類別,如“焦慮症”或“精神病”的觀點在很大程度上已被證偽。相反,各種疾病相互交織,沒有明顯的界限——正如普拉納-裡波爾的研究如此清楚地證明的那樣。

現在,研究人員正試圖瞭解這種精神病理譜系背後的生物學基礎。

他們有一些理論。也許精神疾病有多個維度——因此,根據一個人在每個維度上的得分,他們可能比其他人更容易患上某些疾病。另一種更激進的觀點是,存在一個單一因素使人們普遍易患精神疾病:他們患上哪種疾病然後由其他因素決定。這兩種觀點都受到重視,儘管研究人員更廣泛地接受多維度的概念。

細節仍然模糊不清,但大多數精神科醫生都同意,有一點是明確的:將精神障礙分類為整齊框框的舊系統行不通。他們也充滿希望,從長遠來看,用一個基於生物學的框架取代這個框架將帶來新的藥物和治療方法。研究人員的目標是揭示,例如,精神病理學中涉及的關鍵基因、大腦區域和神經過程,並用療法靶向它們。麻省理工學院和哈佛大學博德研究所的史蒂文·海曼說,雖然可能需要一段時間才能實現這一目標,“如果該領域真的做好自己的工作,我長期來看是樂觀的。”

琳琅滿目的疾病

最直接的挑戰是弄清楚如何診斷人們。自20世紀50年代以來,精神科醫生一直在使用一本名為《精神疾病診斷與統計手冊》的詳盡卷冊,目前是第五版。它列出了所有公認的疾病,從自閉症和強迫症到抑鬱症、焦慮症和精神分裂症。每種疾病都由症狀定義。其內在的假設是,每種疾病都是不同的,並且出於不同的原因而產生。

然而,甚至在《DSM-5》於2013年出版之前,許多研究人員就認為這種方法存在缺陷。“任何臨床醫生都可以告訴你,患者沒有閱讀《DSM》,也不符合《DSM》,”海曼說,他曾幫助起草了該手冊的第五版。

很少有患者完全符合每組明確的標準。相反,人們通常會有來自不同疾病的症狀混合。即使某人被明確診斷為抑鬱症,他們通常也會有另一種疾病(如焦慮症)的症狀。“如果你患有一種疾病,你就更有可能患上另一種,”賓夕法尼亞大學神經精神病學家特德·薩特斯韋特說。

這意味著臨床醫生劃分精神障礙的方式是錯誤的。精神科醫生試圖透過將疾病細分為更精細的亞型來解決這個問題。“如果你看看《DSM》隨時間推移的演變方式,這本書變得越來越厚,”薩特斯韋特說。但問題仍然存在——亞型仍然不能很好地反映許多患者所具有的症狀群。

因此,世界上最大的精神健康科學資助機構——美國國家精神衛生研究所改變了其資助研究的方式。從2011年開始,它開始要求更多關於疾病生物學基礎的研究,而不是關於症狀的研究,根據一個名為“研究領域標準”的計劃。此後,對精神病理學的生物學基礎的研究呈爆炸式增長,研究重點是遺傳學和神經解剖學等領域。但是,如果研究人員希望揭開精神病理學的神秘面紗,他們還有很長的路要走:關鍵的發現是精神病理學實際上有多麼複雜。

有爭議的叢集

臨床上,症狀跨越疾病——或者人們經常患有不止一種疾病——的證據只會越來越強。因此,儘管諸如情緒改變或推理障礙等個別症狀可以可靠地診斷出來,但將患者歸為“雙相情感障礙”等總體診斷是很困難的。

即使是看似獨立的疾病也是相互關聯的。2008年,當時在倫敦國王學院精神病學研究所的遺傳學家安吉莉卡·羅納德和她的同事發現,自閉症和注意力缺陷多動障礙(ADHD)存在重疊。“當時,你不被允許同時診斷出這兩種疾病,”羅納德說;這是因為早期版本的《DSM》中的一項規則。但她和她的團隊發現,自閉症和ADHD的特徵密切相關,並且部分受遺傳控制。

此外,似乎存在跨越疾病界限的症狀群。一項2018年的研究檢查了被診斷患有重度抑鬱症、驚恐障礙或創傷後應激障礙(PTSD)的人。研究人員根據志願者的症狀、認知能力和大腦活動對其進行了評估。研究人員發現,參與者分為六組,其特徵是不同的情緒,如“緊張”和“憂鬱”。這些組跨越了這三個診斷類別,彷彿它們不存在一樣。

現在許多人同意診斷類別是錯誤的。問題是,以生物學為指導,精神病學診斷和治療應該是什麼樣的?

多個維度

一種突出的模型是,每個人都存在許多神經心理學特徵或“維度”。每個特徵決定了我們對某些型別疾病的易感性。例如,某人可能容易患上焦慮症等情緒障礙,但不易患上精神分裂症等思維障礙。

這類似於心理學家思考人格的方式。在一種模型中,五種人格特質,如盡責性和神經質,描述了人類人格的大部分變異。

一些精神科醫生已經在嘗試以維度為中心重新構想他們的學科。在2010年代初期,曾有一種推動力,旨在從《DSM-5》中消除疾病類別,轉而採用基於個體症狀的“維度”方法。然而,這種嘗試失敗了——部分原因是醫療保健資金和患者護理是圍繞《DSM》的類別建立起來的。然而,其他疾病目錄已經轉向維度化。2019年,世界衛生大會批准了最新的國際疾病分類(稱為ICD-11),其中一些精神病理學新近被使用維度症狀而不是類別進行分解。

維度假設面臨的挑戰是顯而易見的:有多少個維度,它們是什麼?薩特斯韋特稱之為“一個非常大的問題”。

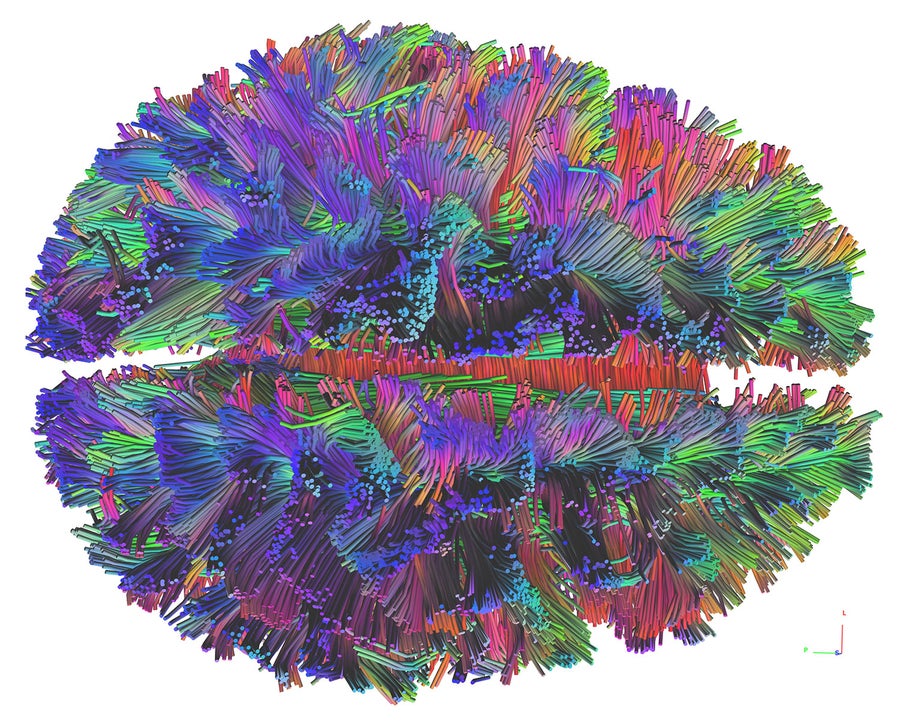

一些團隊研究大腦區域之間連線的強度,以確定大腦功能是否與特定診斷相關。 來源:Matthew Cieslak, Ted Satterthwaite, Danielle S. Bassett

一個流行的理論,在過去十年中的許多研究的支援下,主張只有兩個維度。第一個維度包括所有“內化”障礙,如抑鬱症,其中主要症狀影響一個人的內在狀態。這與“外化”障礙(如多動症和反社會行為)形成對比,其中一個人對世界的反應受到影響。研究表明,如果某人被診斷出患有兩種或多種疾病,這些疾病很可能來自同一類別。

但是,將大量腦成像資料與機器學習相結合的研究得出了不同的數字——即使是同一個實驗室進行的研究也是如此。去年,薩特斯韋特和他的團隊發表了一項關於1141名有內化症狀的年輕人的研究,發現他們可以根據大腦結構和功能分為兩組。2018年,薩特斯韋特領導了一項類似的研究,確定了四個維度,每個維度都與獨特的大腦連線模式相關聯。

海曼說,最終,《DSM》的未來版本可能會有專門針對每個維度的章節。這些章節可以列出每個維度內聚集的疾病,以及它們的症狀和任何來自潛在生理學和遺傳學的生物標誌物。具有相似症狀但突變或神經解剖學改變不同的人可以被不同地診斷和治療。

基因方面

未來方法的支柱之一是更好地理解精神疾病的遺傳學。在過去十年中,精神病理學遺傳學的研究規模已經足夠大,可以得出可靠的結論。

研究表明,沒有單個基因對精神病理學的風險貢獻很大;相反,數百個基因各自具有很小的影響。一項2009年的研究發現,數千個基因變異是精神分裂症的風險因素。許多基因也與雙相情感障礙有關,表明一些基因對這兩種疾病都有貢獻。

這並不是說所有腦部疾病都涉及相同的基因:遠非如此。由波士頓馬薩諸塞州總醫院的遺傳學家本傑明·尼爾和都柏林三一學院的精神病學家艾登·科文領導的一個團隊在2018年發現,神經系統疾病(如癲癇和多發性硬化症)在基因上與精神疾病(如精神分裂症和抑鬱症)不同。

這些研究都著眼於常見變異,這些變異最容易檢測。最近的一些研究則側重於極其罕見的變異,這些變異確實表明疾病之間存在遺傳差異。一項對超過12000人的研究發現,精神分裂症患者的超罕見突變率異常高——而且這些突變通常是個人獨有的。

結果一團糟。很難預測哪些風險因素會跨越疾病。“其中一些因素在精神病理學中廣泛共享,”尼爾說,“而另一些因素則更具體地針對一種或少數幾種形式的精神病理學。”

來源:自然; 來源:The Brainstorm Consortium 等人,《科學》雜誌,360,eaap8757 (2018)。

p 因子

一些精神科醫生提出了一個激進的假設,他們希望這將使他們能夠理解這種混亂。如果疾病共享症狀或同時發生,並且許多基因與多種疾病有關,那麼可能存在一個單一因素使人們易患精神病理學。

這個想法最初由伊利諾伊州芝加哥大學的公共衛生專家本傑明·拉希於2012年提出。拉希和他的同事研究了11種疾病的症狀。他們使用統計資料來檢驗該模式是否最好地用三個不同的維度來解釋,或者用這三個維度加上“一般”易感性來解釋。如果包括一般因子,模型效果更好。

第二年,這個假設得到了更多支援——以及一個朗朗上口的名字——來自北卡羅來納州達勒姆杜克大學的心理學家夫婦阿夫沙洛姆·卡斯皮和特里·莫菲特。他們使用了來自一項對1037人進行的長期研究的資料,發現症狀的大部分變異可以用一個單一因素來解釋。卡斯皮和莫菲特將這個因素稱為“p 因子”。自2013年以來,多項研究重複了他們的核心發現。

卡斯皮和莫菲特清楚地表明,p 因子不能解釋一切,並且沒有猜測其潛在的生物學基礎,只是推測一組基因可能介導它。其他人則提出,p 因子是對精神病理學的一般易感性,但其他因素——壓力經歷或其他基因改變——將一個人推向不同的症狀。但如果它是真實的,它就有一個驚人的含義:可能存在針對精神障礙的單一治療靶點。

已經有跡象表明,廣義治療可能與靶向治療一樣有效。一項2017年的研究隨機分配患有焦慮症(如驚恐障礙或強迫症)的人,接受針對其特定疾病的療法或廣義方法。兩種療法效果都一樣好。

找到p 因子的生理學基礎將是基於它的療法的第一步,但直到最近幾年,研究人員才在遺傳和神經解剖學資料中找到它的跡象。例如,一項在英國人群中進行的精神病理學遺傳學研究,確定了一個“遺傳 p 因子”——一組基因,其中存在導致精神病理學風險的變異。

與此同時,其他小組一直在尋找發生在多種精神病理學中的神經解剖學變化。結果很有趣,但相互矛盾。

一項關於六種精神病理學的研究發現,大腦灰質在三個參與情緒處理的區域縮小:背側前扣帶回、右側腦島和左側腦島。但隨後由艾德麗安·羅默(一位現任哈佛醫學院和馬薩諸塞州貝爾蒙特麥克萊恩醫院的臨床心理學家)進行的研究,確定了完全不同的三個區域,這些區域的作用包括管理基本的身體功能和運動——腦橋、小腦和部分皮層。理解這一點的關鍵可能是關注大腦的執行功能:透過計劃、集中注意力和抵制誘惑來調節行為的能力,這依賴於許多大腦區域。羅默和薩特斯韋特分別在多種精神病理學中發現了執行功能障礙——懷疑這些障礙可能是 p 因子的基礎。

大多數科學家都同意,需要更多資料,許多人仍然對如此簡單的解釋持懷疑態度。“我不太確定事情會這樣發展,”尼爾說。至少在基因層面,他說,還有許多疾病,如PTSD和廣泛性焦慮症,仍然知之甚少。

海曼說,所有這些全面的假設都為時過早。“我認為現在是進行更多實證研究而不是宏大理論化的時候了。”

本文經許可轉載,並於2020年5月5日首次發表。