T托馬斯·金格拉斯 (Thomas Gingeras) 並非有意顛覆關於人體如何運作的基本理念。2012 年,這位當時在紐約州冷泉港實驗室工作的遺傳學家,只是數百位同事中的一員,他們只是試圖彙編人類 DNA 功能的概要。他們的專案被稱為 ENCODE,即 DNA 元素百科全書的首字母縮寫。大約十年前,構成人類基因組的 30 億個 DNA 構件幾乎全部被鑑定出來。金格拉斯和其他 ENCODE 科學家試圖弄清楚所有這些 DNA 的作用。

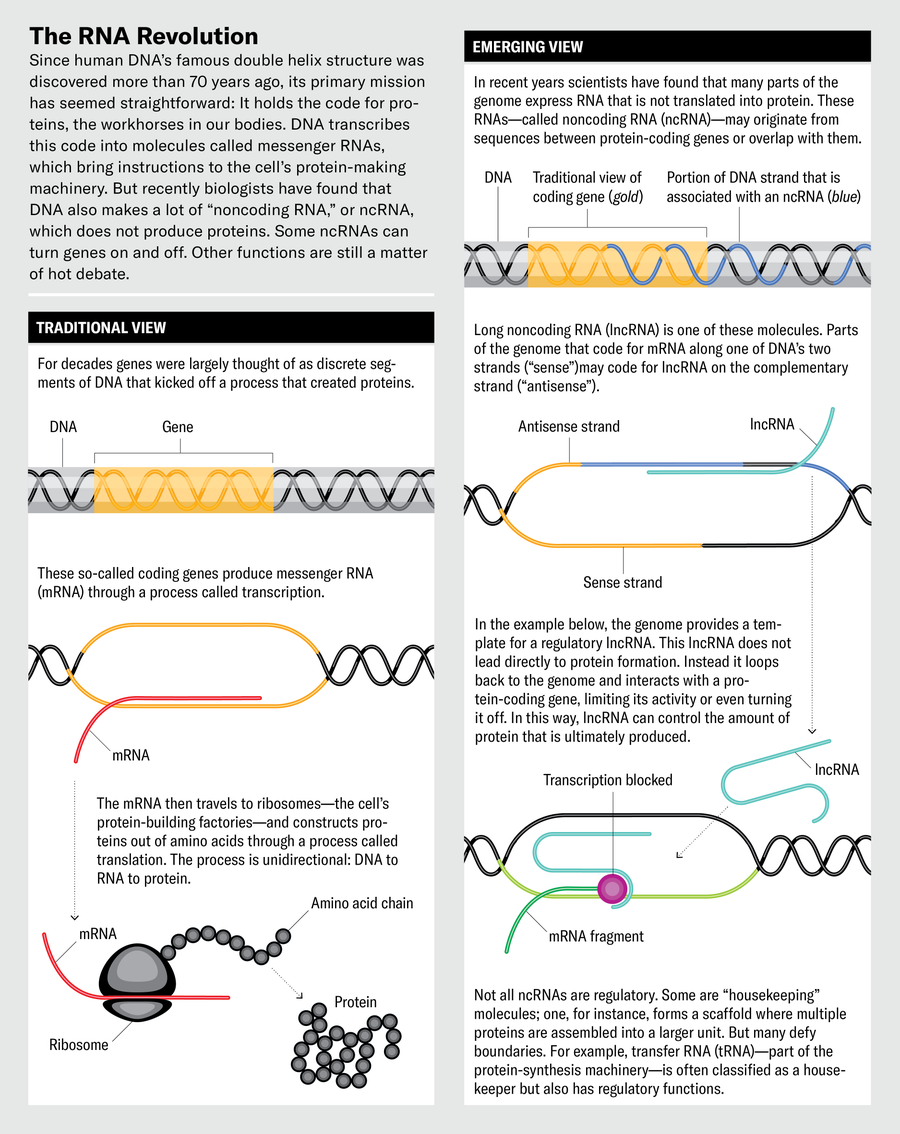

當時大多數生物學家的假設是,其中大部分 DNA 並沒有太多作用。早期的基因組繪圖者估計,我們 DNA 中可能只有 1% 到 2% 是經典定義的基因:基因組中編碼蛋白質的片段,蛋白質是人體的主力,負責將氧氣輸送到不同的器官,構建心肌和腦細胞,並完成人們維持生命所需的一切其他事情。製造蛋白質被認為是基因組的主要工作。基因透過將製造指令放入稱為 mRNA 的信使分子中來完成這項工作,mRNA 進而傳遞到細胞的蛋白質製造機制。至於基因組 DNA 的其餘部分?金格拉斯說,“蛋白質編碼區域”據推測“被生物學上無功能的序列海洋包圍”。換句話說,它基本上是垃圾 DNA。

因此,當他和 ENCODE 團隊的其他成員在 2012 年的幾篇自然雜誌論文中報告說,至少 75% 的基因組在某個時候會被轉錄成 RNA 時,這確實令人震驚。ENCODE 的工作始於 2003 年,使用了可以繪製基因組區段 RNA 活動的技術,並在 2007 年得出了初步結果。但直到五年後,所有這些轉錄的程度才變得清晰起來。如果只有 1% 到 2% 的 RNA 編碼蛋白質,那麼其餘的 RNA 是做什麼用的呢?科學家們知道,其中一些 RNA 執行著關鍵任務,例如開啟或關閉基因;許多其他功能尚待確定。儘管如此,沒有人想到我們 DNA 的四分之三會變成 RNA,更不用說其中如此之多可以做任何有用的事情了。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

一些生物學家對這一宣告表示懷疑,甚至近乎憤怒。ENCODE 團隊被指責誇大其研究結果;一些批評者認為,大部分 RNA 是意外產生的,因為沿著基因組移動的 RNA 製造酶對其讀取的 DNA 片段相當不加區分。

現在看來,ENCODE 基本上是正確的。其他數十個研究小組在人類基因組上進行活性探測,也發現我們的大部分 DNA 都在大量產生“非編碼”RNA。它不像 mRNA 那樣編碼蛋白質,而是與其他分子結合來執行某些生化任務。到 2020 年,ENCODE 專案表示,它已鑑定出約 37,600 個非編碼基因——即帶有不編碼蛋白質的 RNA 分子指令的 DNA 片段。這幾乎是蛋白質編碼基因數量的兩倍。其他統計資料差異很大,從大約 18,000 個到接近 96,000 個不等。仍然存在懷疑者,但也存在熱情的生物學家,例如馬薩諸塞大學陳醫學院的珍妮·勞倫斯和麗莎·霍爾。在 2024 年為科學雜誌撰寫的一篇評論中,兩人將這些發現描述為“RNA 革命”的一部分。

這些發現具有革命性的原因在於所有這些非編碼 RNA(縮寫為 ncRNA)的作用。其中大部分似乎確實參與基因調控:不僅是簡單地開啟或關閉基因,還包括微調其活性。因此,儘管某些基因掌握著蛋白質的藍圖,但 ncRNA 可以控制這些基因的活性,從而最終決定是否製造蛋白質。這與 DNA 雙螺旋結構發現大約 70 年以來一直佔據主導地位的生物學基本敘事大相徑庭,後者完全是關於 DNA 導致蛋白質的。“看來我們可能從根本上誤解了遺傳程式設計的本質,”昆士蘭科技大學的分子生物學家凱文·莫里斯和澳大利亞新南威爾士大學的約翰·馬蒂克在 2014 年的一篇文章中寫道。

另一個重要的發現是,一些 ncRNA 似乎在疾病中發揮作用,例如,透過調節與某些形式的癌症相關的細胞過程。因此,研究人員正在研究是否有可能開發出靶向此類 ncRNA 的藥物,或者反過來,是否可以使用 ncRNA 本身作為藥物。例如,如果某個基因編碼一種幫助癌細胞生長的蛋白質,那麼關閉該基因的 ncRNA 可能有助於治療癌症。

幾十年來,人們已經知道一些非編碼 RNA,但這些 RNA 似乎在蛋白質製造中發揮著一定的作用。例如,在弗朗西斯·克里克、詹姆斯·沃森和他們的幾位同事推斷出 DNA 結構後僅幾年,研究人員發現一些稱為轉移 RNA 的 RNA 會抓住氨基酸,這些氨基酸最終會串聯成蛋白質。

然而,在 20 世紀 90 年代,科學家們意識到 ncRNA 可以做與蛋白質構建完全無關的事情。這些新作用來自於理解 X 染色體失活過程的努力,其中女性攜帶的兩條 X 染色體中的一條被沉默,其所有約 1000 個基因(在人類中)都被關閉。這個過程似乎由一個名為 XIST 的基因控制。但是,尋找相應的 XIST 蛋白質的嘗試始終失敗。

事實證明,原因是該基因不是透過蛋白質起作用,而是透過產生長鏈非編碼 (lnc) RNA 分子起作用。此類 RNA 通常比約 200 個核苷酸長,核苷酸是 DNA 和 RNA 的化學構件。勞倫斯和她的同事使用一種稱為熒光原位雜交的顯微鏡技術表明,這種 RNA 會包裹自身圍繞一條 X 染色體(在每個細胞中隨機選擇)以誘導永續性變化,從而沉默基因。“這是 lncRNA 發揮作用的第一個證據,”勞倫斯說,“這完全出乎意料。”

如果非編碼 RNA 驅動細胞處理遺傳資訊的方式,那麼它們有可能用於醫學。

XIST 在產生 ncRNA 方面並不是那麼不尋常。在 21 世紀初期,人們清楚地認識到非編碼 DNA 序列的轉錄是廣泛存在的。例如,在 2002 年,加利福尼亞州聖克拉拉生物技術公司 Affymetrix 的一個團隊,在當時在那裡工作的金格拉斯的領導下,報告說,人類 21 號和 22 號染色體上轉錄的區域遠遠超過蛋白質編碼區域。

然而,直到 ENCODE 在 2012 年公佈其結果後,ncRNA 才變得不容忽視。德國萊比錫大學的生物資訊學專家彼得·施塔德勒說,對這些發現的部分反感在於,它們似乎是一種不受歡迎且不必要的複雜化。“生物學界認為我們已經知道細胞是如何運作的,因此[ncRNA] 的發現更像是一種煩惱,”他說。更重要的是,它表明,較簡單的生物體並非總是人類生物學的可靠指南:細菌中的 ncRNA 要少得多,而對細菌的研究長期以來塑造了關於基因如何調控的思考。

但現在潮流已不可逆轉:已經報告了數千種人類 lncRNA,馬蒂克懷疑真實數字超過 50 萬。然而,其中只有少數被證明具有特定功能,並且有多少真正發揮作用仍然是一個懸而未決的問題。“我個人認為並非所有這些 RNA 都具有單獨的作用,”勞倫斯說。但是,有些 RNA 可能以群體形式發揮作用,以調節其他分子。

lncRNA 如何執行這種調控仍然是一個爭論的問題。一種觀點是,它們有助於形成所謂的凝聚體:含有各種不同調控分子的密集液態團塊。人們認為凝聚體將所有相關的參與者集中在一個地方足夠長的時間,以便它們共同完成工作。另一種觀點是,lncRNA 會影響染色質的結構——染色質是構成細胞核內染色體纖維的 DNA 和蛋白質的組合。染色質的結構決定了哪些基因是可訪問的並且可以被轉錄;如果染色質的某些部分過於緊密地堆積在一起,轉錄的酶機制就無法到達它。“一些 lncRNA 似乎與染色質修飾複合物有關,”悉尼大學的基因組學研究員馬塞爾·丁格說。

如果只有 1% 到 2% 的基因組 RNA 編碼蛋白質,那麼其餘的 RNA 是做什麼用的呢?科學家們知道,其中一些 RNA 執行著關鍵任務,例如開啟或關閉基因。

勞倫斯和霍爾懷疑 lncRNA 可以為組織其他分子提供支架,例如,透過將數百種 RNA 結合蛋白中的一些蛋白組織成功能性元件。一種名為 NEAT1 的 lncRNA 與細胞核中小室(稱為核斑點)的形成有關,已被證明能夠結合多達 60 種此類蛋白質。或者,這種 RNA 支架可以將染色質自身排列成特定的結構,從而影響基因調控。這種 RNA 支架可能具有規則重複的模組和重複序列——長期以來,重複序列一直被認為是垃圾 DNA 的標誌,但最近似乎並非如此垃圾。2024 年一份關於小鼠腦細胞中富含重複序列的 ncRNA 的報告支援了 lncRNA 作為支架的觀點,這些 ncRNA 至少持續存在兩年。德累斯頓德國神經退行性疾病中心的薩拉·佐切爾和她的同事們的研究發現,這些 ncRNA 似乎是保持染色質部分處於緊湊和沉默狀態所必需的。

T這些 lncRNA 只是非編碼 RNA 家族的一個分支,生物學家們不斷發現其他分支,這些分支似乎具有不同的功能和影響細胞(以及整個人體)發生情況的不同方式。

其中一些 RNA 根本不長,而是出奇地短。它們的故事始於 20 世紀 80 年代,當時在麻省理工學院生物學家羅伯特·霍維茨的實驗室擔任博士後研究員的維克多·安布羅斯正在研究蠕蟲秀麗隱杆線蟲中一個名為 lin-4 的基因。lin-4 的突變導致發育缺陷,其中“細胞重複了它們本應超越的整個發育程式,”現在在馬薩諸塞大學醫學院工作的安布羅斯說。lin-4 似乎可能是一種控制發育不同階段時間的“主調節器”。

珍·克里斯蒂安森;來源:悉尼新南威爾士大學約翰·馬蒂克(顧問)

“我們認為 lin-4 會是一個蛋白質編碼基因,”安布羅斯說。為了弄清楚這種假定的蛋白質發揮什麼作用,安布羅斯和他的同事克隆了秀麗隱杆線蟲基因並研究了它的產物——發現該基因的影響可能不是由任何蛋白質介導的,而是僅由該基因的 RNA 產物介導的。這個分子看起來非常短:只有 22 個核苷酸長,對於如此大的發育影響來說,只是一個分子碎片。

這是第一個已知的微小 RNA (miRNA)。起初,“我們認為這可能是秀麗隱杆線蟲的特殊特徵,”安布羅斯說。但在 2000 年,霍維茨實驗室的另一位前博士後加里·魯夫昆和他的同事們發現,秀麗隱杆線蟲中的另一個 miRNA 基因(稱為 let-7)以基本相同的形式出現在許多其他生物體中,包括脊椎動物、軟體動物和昆蟲。這意味著它是一個非常古老的基因,並且“在這些不同的譜系分道揚鑣之前,肯定已經存在了 6 億到 7 億年”,安布羅斯說。如果 miRNA 如此古老,“肯定還有其他 miRNA 存在。”

確實如此。如今,人類基因組中已鑑定出 2,000 多種 miRNA,通常具有調控作用。miRNA 發揮作用的主要方式之一是干擾基因的 mRNA 轉錄本翻譯成其相應的蛋白質。miRNA 通常來自一個更長的分子,可能約 70 個核苷酸長,稱為前體 miRNA。這種分子被一種稱為 Dicer 的酶捕獲,Dicer 將其切成更小的片段。這些片段現在是 miRNA,移動到一類稱為 Argonautes 的蛋白質,Argonautes 是稱為 RNA 誘導沉默複合體 (RISC) 的蛋白質元件。miRNA 將 RISC 指導到 mRNA,這要麼阻止 mRNA 被翻譯成蛋白質,要麼導致其降解,效果相同。miRNA 的這種調控作用指導著從細胞“命運”(它們變成的特殊細胞型別)的決定到細胞死亡和細胞週期管理等過程。

關於這種小 RNA 如何調控其他 RNA 的關鍵見解來自於 1998 年分子生物學家安德魯·法厄、克雷格·梅洛及其同事對秀麗隱杆線蟲的研究,法厄和梅洛因此獲得了 2006 年諾貝爾生理學或醫學獎。他們瞭解到 RISC 由略有不同的 RNA 鏈指導,這些 RNA 鏈稱為小干擾 (si) RNA。該過程以 mRNA 被切成兩半結束,這個過程稱為 RNA 干擾。

然而,miRNA 確實提出了一個難題。給定的 miRNA 通常具有與許多 mRNA 匹配的序列。那麼,它們對沉默哪些基因有選擇性呢?一種可能性是 miRNA 以團伙形式工作,多個 miRNA 聯合起來調控給定的基因。不同的組合,而不是單個片段,才是與特定基因及其 miRNA 相匹配的。

為什麼 miRNA 基因調控會以這種複雜的方式工作?安布羅斯懷疑這可能是為了“進化流動性”:不同的 miRNA 可以協同工作的多種方式,以及它們各自可以擁有的潛在靶標數量,為基因如何調控以及可能產生的性狀提供了很大的靈活性。這為生物體提供了許多進化選擇,使其能夠更好地適應不斷變化的環境。

一類小 RNA 透過直接干擾細胞核中的轉錄,觸發 mRNA 降解來調控基因表達。這些 PIWI 相互作用 (pi) RNA 與一類稱為 PIWI Argonautes 的蛋白質協同工作。PiRNA 在生殖細胞(配子)中發揮作用,它們對抗稱為轉座子或“跳躍基因”的“自私”DNA 序列:這些序列可以將自身的副本插入整個基因組,從而造成破壞。因此,piRNA 是“基因組免疫系統的一部分,”奧地利科學院分子生物技術研究所的尤利烏斯·布倫內克說。如果人為關閉 piRNA 系統,“配子的基因組將被完全粉碎,生物體將完全不育,”他說。

其他型別的 ncRNA(稱為小核仁 RNA)在稱為核仁的細胞區室中工作,以幫助修飾核糖體(細胞的蛋白質製造工廠)以及轉移 RNA 和 mRNA 中的 RNA。這些都是調控基因表達的方式。還有環狀 RNA:mRNA 分子(尤其是在神經元中)在移出細胞核進入細胞質之前被縫合成環狀形式。尚不清楚有多少環狀 RNA 是重要的——有些可能只是轉錄“噪音”——但有一些證據表明,至少有些環狀 RNA 具有調控功能。

此外,還有 Vault RNA,它有助於在細胞內和細胞之間運輸其他分子;“小卡哈爾體特異性 RNA”,它修飾參與 RNA 加工的其他 ncRNA,等等。ncRNA 種類的激增加強了馬蒂克的說法,即 RNA 而不是 DNA 是“細胞的計算引擎”。

I如果 ncRNA 確實驅動細胞處理遺傳資訊的方式,那麼它們有可能用於醫學。疾病通常是細胞做錯事的結果,因為細胞獲得了錯誤的調控指令:例如,失去對其生長和分裂週期適當控制的細胞可能會變成腫瘤。目前,醫療領域努力靶向 ncRNA 並改變其調控效應,通常使用稱為 反義寡核苷酸 (ASO) 的 RNA 鏈。這些核酸鏈具有與靶 RNA 互補的序列,因此它們將與靶 RNA 配對並使其失效。ASO 自 20 世紀 70 年代末以來就已經存在。但是,由於它們在細胞中會快速降解並且容易與錯誤的靶標結合,從而可能產生嚴重後果,因此很難使它們在臨床上有效。

然而,一些 ASO 正在被開發出來,以使與肺癌和急性髓性白血病等癌症相關的 lncRNA 失效。其他 lncRNA 本身可能充當藥物。已知一種名為 MEG3 的 lncRNA 具有初步的腫瘤抑制作用。正在探索比 ASO 更容易微調並作為藥物遞送到體內的小型合成分子,用於結合 lncRNA 或以其他方式抑制其與蛋白質的相互作用。然而,讓這些方法奏效並非易事。“據我所知,還沒有 lncRNA 靶標或療法進入臨床開發階段,”金格拉斯說。

楊傑姆斯

靶向較小的調控 RNA,例如 miRNA,可能在臨床上更可行。由於 miRNA 通常會擊中多個靶標,因此它們可以同時執行多項操作。例如,以 miR-15a 和 miR-16-1 命名的家族中的 miRNA 透過靶向抑制細胞死亡(細胞凋亡,一種抵抗癌症的防禦機制)的多個基因來發揮腫瘤抑制作用,並且正在探索用於癌症治療。

然而,使用小 RNA 作為藥物的一個問題是,它們會引起免疫反應。正是因為免疫系統的目標是抵抗病毒 RNA,所以它通常會識別並攻擊任何“非自身”RNA。保護治療性 RNA 免受免疫攻擊和降解的一種策略是化學修飾其骨架,使其形成降解酶不易識別的非天然“鎖定”環狀結構。

一些靶向 RNA 的短 ASO 已經獲准用於臨床,例如用於治療澱粉樣變性的 inotersen 和用於治療杜氏肌營養不良症的 golodirsen 等藥物。研究人員還在探索少於 21 個核苷酸的反義 RNA,這些 RNA 靶向天然調控 miRNA,因為只有超過這個長度,RNA 才傾向於引發免疫反應。

對於基於 RNA 的醫學來說,現在還處於早期階段,這正是因為 ncRNA 本身在人類生物學中的重要性仍然相對較新且尚未完全理解。我們越是認識到其普遍性,我們就越有可能看到 RNA 被用於控制和改善我們的福祉。密歇根大學 RNA 生物醫學中心的尼爾斯·沃爾特在 2024 年初的一篇文章中寫道,RNA 療法蓬勃發展的前景“只是讓破譯 ncRNA 功能的需求變得更加迫切”。他補充說,實現這一目標“最終將實現人類基因組計劃的承諾”。

儘管非編碼 RNA 在醫學中具有這種潛力,但關於其中有多少對我們的細胞真正重要的爭論仍在繼續。愛丁堡大學的遺傳學家克里斯·龐廷和英國諾維奇厄爾漢研究所的威爾弗裡德·哈蒂是懷疑論者之一。在 2022 年的一篇文章中,他們認為大多數 lncRNA 只是“轉錄噪音”,是從 DNA 的隨機片段意外轉錄而來的。“相對較少的人類 lncRNA……對人類發育、生理或行為做出核心貢獻,”他們寫道。

布倫內克建議對當前非編碼基因數量的高估保持謹慎。儘管他同意此類基因“長期以來一直被低估”,但他表示我們不應倉促假設所有 lncRNA 都具有功能。其中許多 lncRNA 僅以低水平轉錄,如果它們確實只是隨機噪音,那麼這正是人們所期望的。愛丁堡大學的遺傳學家阿德里安·伯德指出,絕大多數 ncRNA 的丰度似乎遠低於每個細胞一個分子。“如果 ncRNA 在大多數細胞中都不存在,就很難看出基本功能如何發揮作用,”他說。

但金格拉斯反駁說,這種低表達率可能反映了 ncRNA 非常組織特異性的作用。他說,有些 ncRNA 在組織的一部分中比在另一部分中表達更多,這表明每個細胞中的表達水平對來自周圍組織的訊號很敏感。勞倫斯指出,儘管表達水平較低,但在特定型別的細胞中,通常存在共享的表達模式,這使得更難辯稱轉錄僅僅是隨機的。霍爾懷疑細胞是否真的如此容易“不良內務管理”,以至於它們會習慣性地大量產生無用的 RNA。勞倫斯和霍爾的建議,即某些 lncRNA 對染色質結構具有集體效應,這意味著並非所有 lncRNA 都需要高表達水平,並且它們的精確序列並不太重要。

丁格說,序列和結合靶標的這種缺乏特異性意味著,ncRNA 中核苷酸的突變通常不會像蛋白質編碼 DNA 序列那樣對其功能產生相同的負面影響。因此,看到相當多的序列變異也就不足為奇了。丁格認為,更合理的假設是“基因編碼分子在被證明無效之前可能都是功能性的,而不是在被證明功能性之前都是垃圾”。ENCODE 團隊中的一些人現在也同意,並非所有約 75% 的人類基因組轉錄物都可能具有功能意義。但許多研究人員指出,當然,比以前懷疑的更多的非編碼分子在做有意義的事情。

證明 lncRNA 的功能作用通常很棘手。金格拉斯說,部分原因可能是 lncRNA 可能不是給定過程中生化活性分子:它可能會被剪下成實際上起作用的短 RNA。但是,由於長 RNA 和短 RNA 傾向於透過不同的技術進行表徵,因此研究人員最終可能會尋找錯誤的東西。更重要的是,長 RNA 通常被切成碎片,然後以各種組合重新拼接在一起,確切的順序通常取決於宿主細胞的狀況。

從根本上說,關於非編碼 RNA 的爭議部分在於什麼才符合“功能性”分子的標準。標準應該基於序列是否在不同物種之間保持不變?還是從生物體的庫中刪除該分子是否會導致性狀發生某些可觀察到的變化?或者僅僅是是否可以證明它參與了細胞中的某些生化過程?如果重複 RNA 作為染色體“支架”集體發揮作用,或者如果 miRNA 以某種調控群的形式發揮作用,那麼它們中的任何一個真的可以被認為具有“功能”嗎?

金格拉斯說,他對持續不斷的關於 ncRNA 僅僅是噪音或垃圾的說法感到困惑,因為越來越多的證據表明它們確實做了很多事情。“令人費解的是,為什麼會如此努力地勸說同事們將對 ncRNA 領域的興趣和好奇心轉變為更加可疑和批判的態度,”他說。

也許爭論如此激烈是因為它們顛覆了我們思考生物學運作方式的方式。自從關於 DNA 雙螺旋結構及其如何編碼資訊的劃時代發現以來,分子生物學的基石思想一直是存在精確編碼的指令,這些指令為特定任務程式設計特定的分子。但 ncRNA 似乎指向了一種更模糊、更集體的生活邏輯。這是一種更難辨別、更難理解的邏輯。但如果科學家們能夠學會接受這種模糊性,那麼這種生命觀可能會變得更加完整。