頂尖的神經科學家正在聯合起來研究大腦——就像物理學家在大型專案中組隊尋找新粒子一樣。

國際大腦實驗室(IBL)於9月19日啟動,它將美國和歐洲的21個頂尖神經科學實驗室整合為一個大型合作專案,透過關注所有動物共有的單一行為:覓食,來發展大腦工作原理的理論。倫敦的惠康基金會和紐約市的西蒙斯基金會共同承諾在五年內投入超過1300萬美元,以啟動IBL*。

這項試點工作旨在改變傳統的細胞神經科學,傳統上,細胞神經科學是由各個實驗室研究簡單行為中有限數量的大腦回路的作用。而“虛擬”的IBL實驗室將要研究的是,小鼠的大腦如何在其整體中,在不斷變化的、反映自然條件的環境中產生複雜的行為。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

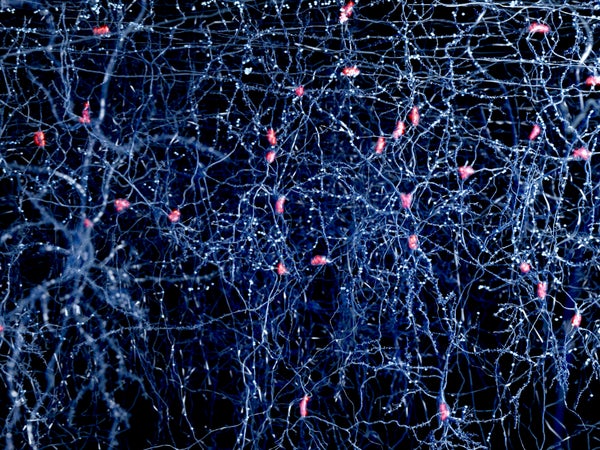

該專案將使用能夠同時記錄數千個神經元電訊號的晶片。它還將使用其他新興技術,如使用光控制神經元的光遺傳學工具包。“這是一種新的方法,很可能會對大腦和行為產生重要的新見解,”德國馬丁斯里德馬克斯·普朗克神經生物學研究所主任、惠康信託理事會成員托比亞斯·博恩霍費爾說。

大規模神經科學專案並不少見。2013年,歐盟委員會宣佈了為期10年的人類大腦專案,耗資超過10億歐元(11億美元);2014年,美國總統巴拉克·奧巴馬啟動了美國大腦倡議,以開發神經技術,當年撥款1.1億美元。位於華盛頓州西雅圖的艾倫腦科學研究所自2003年以來一直在建立大腦解剖結構和神經迴路的綜合地圖。日本、中國、加拿大和其他國家也有或正在計劃自己的大型神經科學計劃。

但沒有一個像IBL那樣運作,它的管理方式類似於歐洲粒子物理實驗室CERN的大型物理專案,如ATLAS和CMS,它們在2012年報告了希格斯玻色的證據。位於瑞士日內瓦附近CERN大型強子對撞機的這兩個合作專案,彙集了來自世界各地數百個實驗室的實驗學家和理論學家,以檢驗粒子物理標準模型的預測。

與CERN龐大的團隊一樣,IBL也建立了扁平的等級制度和協作決策流程,幾乎每天都舉行網路會議。團隊不會只在達成共識時才採取行動,而是透過簡單同意的方式做出決定。“如果沒有令人信服的理由說明為什麼一項擬議的實驗會是一場災難,任何人都無法阻止該實驗的進行,”IBL成員、瑞士日內瓦大學的理論學家亞歷山大·普吉說。

到目前為止,德國慕尼黑路德維希·馬克西米利安大學的理論神經科學家安德烈亞斯·赫茲說,“神經科學一直停留在探索階段”。IBL的目標是生成並檢驗關於大腦如何編碼和計算資訊的統一理論,力求提出等同於物理學家標準模型的東西。

但德國於利希研究中心的神經解剖學家卡特琳·阿蒙茨指出,IBL並非在融合理論和實踐方面唯一的大型神經科學專案。阿蒙茨還擔任歐洲人類大腦專案的科學委員會主席,該專案在理解大腦如何運作的努力中採取了更傳統的合作方式。“未來會證明哪種方式是最好的,”她說。

IBL的首席研究員,包括資料分析專家以及實驗和理論神經科學家,將把他們大約20%的時間投入到這項工作中。在最初的兩年裡,IBL將構建用於自動資料共享的資訊工具,併為小鼠的基本覓食任務建立可靠的實驗協議。成員必須在實驗開始前註冊實驗,結果將立即對整個合作專案可見。

“這是一個巨大的挑戰——而且它不是該領域目前的工作方式,”紐約冷泉港實驗室的IBL成員安妮·丘奇蘭說。

在實驗神經科學中,最細微的引數變化都可能改變實驗的結果。IBL的標準協議試圖解決所有可能的變異來源,從小鼠的飲食到它們每天暴露在光線下的時間和數量,以及它們睡覺的床上用品型別。每個實驗都將在至少一個獨立的實驗室中使用相同的協議進行重複,然後才公佈其結果和資料。

“這種方法將有助於解決可重複性危機,”艾倫腦科學研究所所長克里斯托夫·科赫說。

普吉承認,將IBL擴充套件到試點階段之外將需要超過1300萬美元的資金。在建立覓食協議後,該專案的第二階段將測試與大腦如何整合各種資訊以做出即時決策相關的具體理論。他還希望招募更多實驗室,並擴大研究的行為範圍。

對於理論學家赫茲來說,他是頗具影響力的計算神經科學網路的一員,神經科學早就應該採取這種嚴謹的方法了。“一百年後,”他說,“人們會回顧並想知道,為什麼直到現在,才有可能採用一種更基於物理學的方法來設計實驗,以鞏固或反駁理論。”

本文經許可轉載,首次發表於2017年9月19日。

*此故事的早期版本錯誤地將西蒙斯基金會所在地定位在華盛頓特區。