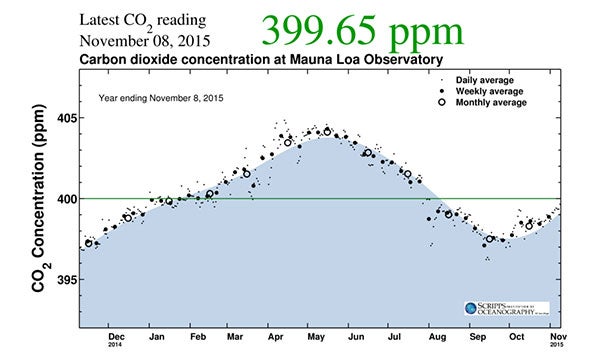

地球的氣候已經改變。經過近兩個世紀的化石燃料燃燒,大氣中二氧化碳的濃度已達到百萬分之400,尤其是在過去幾十年中,燃燒量似乎持續加速增長的推動下,情況更加嚴峻,資料來自世界氣象組織。百萬分之400的大氣二氧化碳濃度(0.04%)可能看起來不多,但根據英國氣象局的資料,這足以使全球平均氣溫升高整整 1 攝氏度。而且,隨著溫室氣體無形地滯留在大氣中,捕獲熱量,或融入海洋,導致海水酸化,全球變暖還將持續。

事實上,至少在數十萬年以來,全球從未出現過如此高的二氧化碳濃度。每年約有 350 億噸二氧化碳排放到大氣中,且排放量還在持續增加。近幾十年,全球海洋的酸度已上升了 30%,而世界已經有數千年沒有這麼溫暖了。由於今年除了全球變暖之外,還受到厄爾尼諾現象的影響,因此很可能成為有記錄以來最熱的一年。有史以來最熱的 10 個年份都出現在 1998 年之後,而 1998 年正是上一次大規模厄爾尼諾現象發生的年份。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過訂閱,您將幫助我們繼續為您帶來關於塑造當今世界的重大發現和創新理念的深度報道。

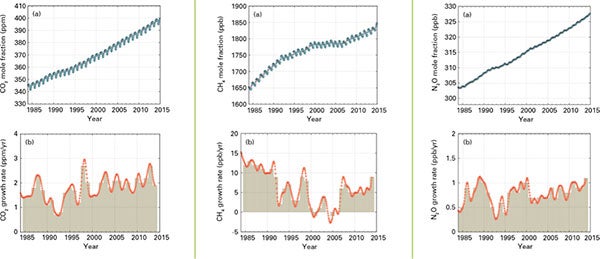

更糟糕的是,農業、森林砍伐和其他活動還導致了其他溫室氣體的排放,例如甲烷和一氧化二氮,後者更廣為人知的名稱是笑氣,但它在大氣中絕非玩笑。

1984 年至 2014 年全球平均二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和一氧化二氮 (N2O) 的摩爾分數 (a) 及其增長率 (b)。連續年度平均值之差在 (b) 中以陰影柱表示。圖片來源:WMO

然而,我們也看到了一些希望的曙光。美國正在減少煤炭的使用;歐洲,甚至中國也已經開始減少使用這種最不清潔的化石燃料。儘管印度和亞洲其他地區正在興建數百座燃煤電廠,但也有計劃在印度更多地利用太陽能,在中國更多地利用風能,以及在印度尼西亞開發地熱能。事實上,全球範圍內可再生能源正快速發展,這有助於減少大氣中的二氧化碳排放。根據國際能源署最新發布的《世界能源展望》報告,到 2040 年,全球一半的電力可能將來自氣候汙染較小的能源。僅可再生能源在 2040 年的發電量,就可能與如今中國、歐盟和美國的化石燃料發電廠的總髮電量相當。

中國、歐盟和美國——作為全球最大的幾個汙染排放方,它們共同造成了全球一半以上的汙染——已經達成協議,承諾限制未來的溫室氣體排放。與 1997 年達成旨在應對氣候變化的《京都議定書》之時,或是 2009 年在哥本哈根構建全球協議的又一次努力宣告失敗相比,當前在全球範圍內共同應對氣候變化的前景可謂前所未有的樂觀。本月晚些時候,當氣候談判在巴黎拉開帷幕時,我們有真正的機會看到來自全球 190 多個國家和地區達成一整套全面的行動方案,共同遏制全球變暖。

還有更多的希望跡象,例如,許多城市、州、省,甚至是國家已經開始嘗試對二氧化碳排放徵收碳排放費,以期減少二氧化碳的使用。我們現在所處的世界,也見證了諸如“拱心石”XL 輸油管道(旨在連線艾伯塔省的油砂礦與得克薩斯州的重油煉油廠)這樣的基礎設施專案,因為其被認為會對氣候變化產生負面影響而遭到否決。換句話說,曾經看似不可能的事情——在一個近 90% 的能源供應依賴化石燃料的世界中,叫停一個化石燃料專案——不僅成為了可能,而且已經成為了現實。

正如 90% 這個數字所表明的那樣,我們仍有很長的路要走。在各國所承諾的減排目標(到 2030 年減少高達 110 億噸溫室氣體)與為避免全球平均氣溫再上升 1 攝氏度所需的減排量(到 2030 年額外減少至少 70 億噸二氧化碳當量)之間,仍然存在巨大的差距。全球仍有數千座化石燃料發電廠、超過十億輛燃油汽車,以及為它們提供支援的龐大基礎設施,包括輸油管道、道路和煤礦等等。我們可能需要二氧化碳捕獲和封存等技術,即使僅僅是為了應對天然氣發電廠,或是建造風力渦輪機和核反應堆所需的水泥窯和鍊鋼廠所產生的氣候變化汙染。

事實上,我們已經消耗了全球大約一萬億噸碳預算中的絕大部分,這意味著我們要麼需要一臺時間機器,回到過去並改變發展路徑;要麼就需要找到有效的方法,將二氧化碳從大氣中抽離出來,例如透過大規模植樹造林和生物炭技術、浮游植物增殖和碳封存、人工樹等手段,或者更可能的是,綜合運用上述所有方法,甚至更多。

我們已經進入了可以稱之為“人類世熱量頂峰”的時代,這是一個由人類對化石燃料的過度依賴和森林砍伐所驅動的全球變暖時期。2015 年很可能成為我們最後一次呼吸到大氣二氧化碳平均濃度低於 400ppm 的空氣,因為這個數值似乎正在不可避免地上升。但我們並非註定要讓這個數字永遠增長下去。