銅、鉑、鋁、金。金屬在人類歷史上非常重要,我們甚至以其變革力量命名了歷史時代(青銅時代、鐵器時代)。這些材料以其導電特性而著稱,對於我們的現代時代同樣至關重要——它們幾乎存在於所有推動資訊時代的技術中。然而,儘管金屬用途廣泛,科學家們仍在努力解讀其內在運作機制。

經過幾個世紀的研究,物理學家對大多數金屬有了很好的理解。它們特有的光澤和冰冷觸感都是電子運動和相互作用方式的結果。例如,金屬的反光光澤來自於它即使在可見光的極高頻率下也能導電的能力,而觸控時感覺涼爽是由於它與木材或玻璃等絕緣材料相比,導熱效能良好。

然而,最近科學家們發現,有些金屬是不同的。一種名為奇異金屬的新型材料表現出令人困惑的電子行為。在這些金屬中,電子似乎失去了各自的特性,更像是一種“湯”,其中所有粒子都透過量子糾纏相互連線。這些強相互作用電子的物理特性甚至似乎反映了粒子在黑洞事件視界附近的某些行為方式。透過研究這些奇異的“離群者”,物理學家們希望更好地理解所有金屬,以及固態材料內部可能存在的物理學極端現象。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞事業。 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續報道有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

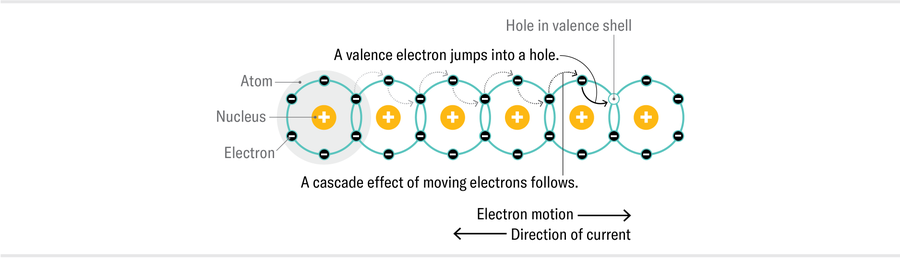

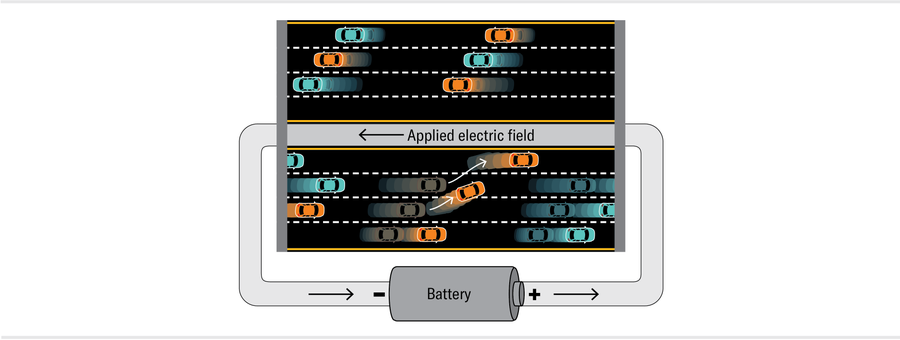

要了解為什麼奇異金屬是奇異的,我們首先考慮一下普通金屬是如何工作的。像所有物理材料一樣,金屬由原子構成:帶正電的原子核被帶負電的電子包圍。材料透過化學鍵結合在一起,原子透過化學鍵轉移和共享電子。在金屬中,某些電子(“價”電子)可以輕鬆地跨越多個原子,在材料中自由流動,並在電場的作用下攜帶負電荷。這種運動稱為電流。

圖片來源:Jen Christiansen

電子於 1897 年被發現,當時物理學家們開始定義大量粒子的統計特性。鑑於一立方厘米的固體包含大約 1022 個原子,因此描述真實材料的任何方法都需要是統計性的。早期將物理學應用於固體材料工作的嘗試假設金屬中的電子的行為類似於氣體中的分子。然而,到 20 世紀 20 年代末,第一次量子革命已經發生,揭示了電子像所有量子粒子一樣,具有波動性。

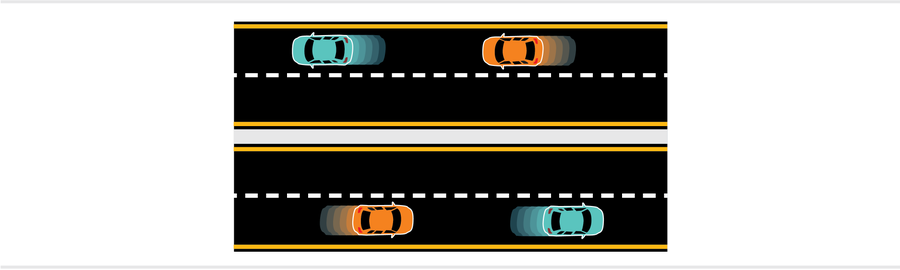

透過將電子視為波,我們可以想象一個金屬的量子玩具模型。每個電子波都有一個動量,該動量與其波長成反比,並且動能與動量的平方成正比。如果只考慮一個維度,我們可以將這些狀態視為高速公路上的車道。能量最低的狀態是慢車道,有向東和向西的慢車道。量子定律,即泡利不相容原理,指出沒有兩個電子可以共享相同的量子態,這意味著每條車道可以容納兩個電子(汽車),其中一個電子取“自旋向上”值,另一個電子取“自旋向下”值。(自旋的量子特性代表電子的角動量,但不等同於任何實際的旋轉。)

圖片來源:Jen Christiansen

一旦慢車道滿了,額外的電子“汽車”必須進入更高速度的車道。現在想象一下非常非常多的電子“汽車”,因此也有非常非常多的車道。最慢速車道中的電子無法變道,因為能量立即更高或更低的車道已經滿了(這稱為泡利阻塞)。只有最高速的電子才能進入未佔用的車道。

圖片來源:Jen Christiansen

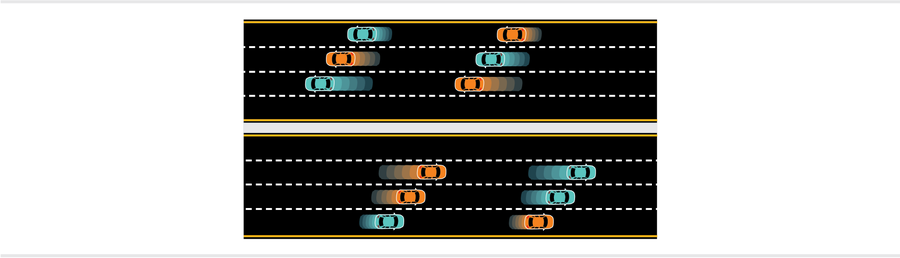

現在將電池連線到系統,以新增沿高速公路指向西方的電場。該電場加速了向東行駛的電子“汽車”,使得旁邊有空車道的電子可以向上移動到更高速度的車道。它也使向西行駛的“汽車”減速,導致附近有空位的電子移動到較低速度的向西車道。由此產生的向東交通流量的淨增加(負電荷向東移動)對應於向西移動的電流。

圖片來源:Jen Christiansen

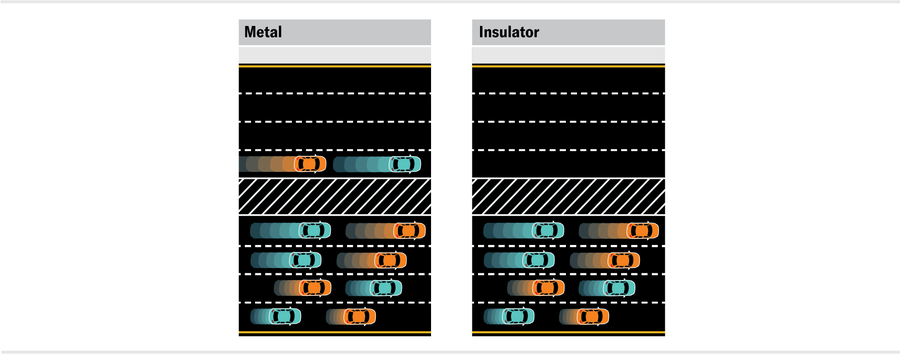

我稱這個模型為玩具模型,因為它有意忽略了兩個重要的事情。首先,它僅描述了電子,而沒有提及構成材料的實際原子。但是,在晶體固體中會發生一件令人驚奇的事情,在晶體固體中,原子排列成規則的、重複的晶格。每個電子的狀態看起來都像一個已經考慮了晶格的波。我們關於車道的類比仍然適用,但是現在存在車道(能量)帶,它們之間存在間隙。如果能量最高的佔用車道具有相鄰的空車道,則該系統是金屬,因為車道變換仍然是可能的。換句話說,該材料可以導電。如果每個帶中的所有車道都完全滿或完全空,則該系統是絕緣體或半導體。如果它是絕緣體,則帶之間的能隙與熱能尺度相比非常大(例如,鑽石)。如果它是半導體,則帶之間的能隙較小(例如,矽)。

圖片來源:Jen Christiansen

這個模型是玩具模型的第二個原因是它忽略了電子之間的相互作用,即使我們在小學就學到同性電荷互相排斥。泡利原理是我們能夠忽略這種相互作用的關鍵。在原子中,由於該定律迫使額外的電子進入更高和更高的能量狀態(也稱為軌道),因此動能通常最終比電子-電子排斥更重要。

大約 70 年前,俄羅斯物理學家列夫·朗道和他的合作者提出了一個非常成功的猜想,現在稱為朗道費米液體理論,試圖理解金屬內部的電子相互作用。

費米液體中相互作用的電子產生我們稱之為準粒子的東西。準粒子是一種激發態,它具有我們與粒子相關聯的所有屬性(電荷、自旋、動量、能量),但它僅在嵌入更大的多體系統時才存在。準粒子的一個類似物是體育場中的“人浪”歡呼。當球迷做人浪時,觀察者可以清楚地看到站立人群的脈衝,該脈衝似乎在體育場周圍移動,在任何時候都具有清晰的位置和速度。人浪是由相互作用的觀眾成員的協調運動構建的集體物件,當只有零星的球迷時,談論人浪甚至沒有意義——它需要一群人。物理學家在固態材料中發現了一個完整的準粒子動物園,名稱如聲子、磁振子、自旋子、空穴子和等離子體激元。

準粒子是電子-電子相互作用的結果。一個類比是一個人試圖穿過擁擠的房間——例如,他們的速度與在空房間(非相互作用情況)中不同,因為他們的運動受到其他人的影響,其他人必須重新排列自己才能讓走路的人透過。

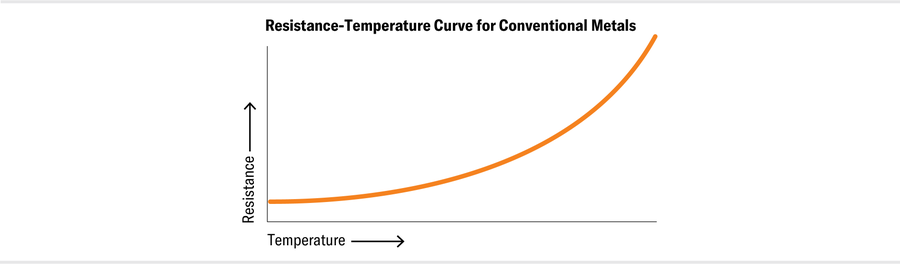

透過將電子的集體行為視為準粒子,物理學家做出了可測試的預測,這些預測在金、銀、銅和鋁等金屬的實驗中一次又一次地得到驗證。例如,費米液體在低溫下的電阻率——材料抵抗電流透過的程度——預計與溫度的平方成正比變化,實驗表明確實如此。

圖片來源:Jen Christiansen

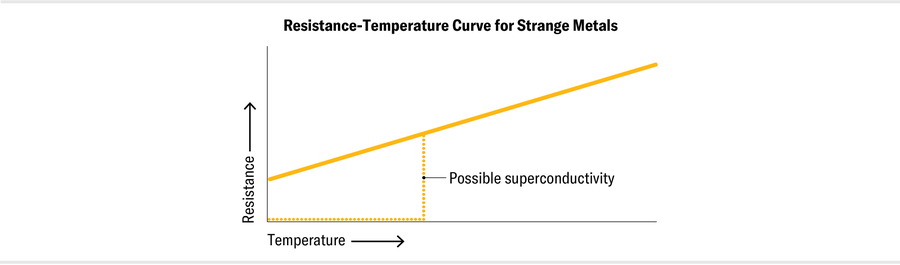

近年來,物理學家發現了幾十種或更多種材料,它們顯然是金屬,因為它們的電阻率隨著溫度的降低而降低,但它們不是費米液體。這些“奇異金屬”在低溫下的電阻率與溫度成線性比例關係——也就是說,它們的電阻率隨實際溫度而不是溫度的平方而變化。這些材料的例子包括一些氧化銅超導體、一些鐵基超導體、一些“重費米子”材料以及某些條件下的扭曲雙層石墨烯。

圖片來源:Jen Christiansen

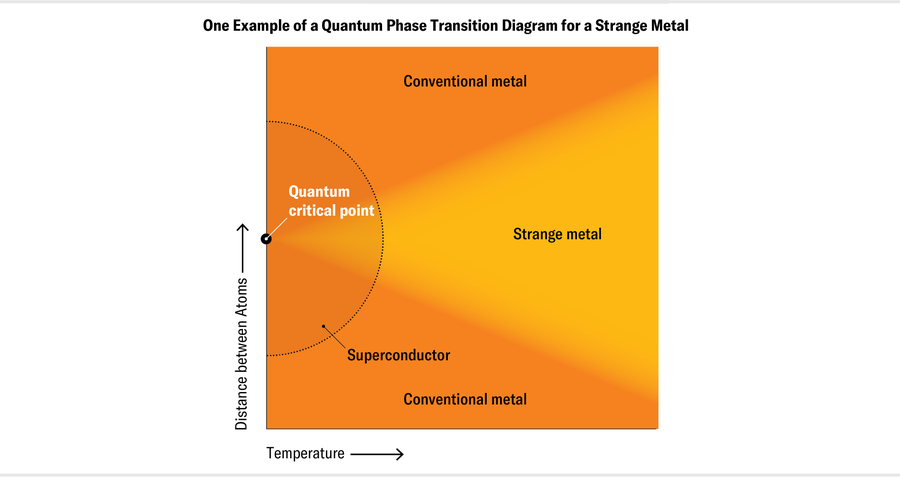

這些材料中的大多數都來自於實驗室實驗,這些實驗研究已知接近相變(例如,超導體和金屬之間或不同磁態之間)的材料。乍一看,這些奇異金屬似乎並不十分引人注目。儘管它們往往是硬而脆的,而不是軟而韌的,但它們的“奇異性”在室溫下並不明顯,因為當這些材料溫暖時,熱能會淹沒量子效應。許多材料在接近特定的量子臨界點(就溫度、壓力和其他引數而言)之前,似乎都是非常普通的金屬。在這個臨界點,如果材料接近絕對零度(在其基態),它們會在兩個不同的相之間切換——例如,兩種具有不同磁性的普通金屬。在更高的溫度和能量下,它們會變成奇異金屬。

圖片來源:Jen Christiansen

在低溫下,電阻率是取決於 T 還是 T2 聽起來可能像是一個無害的差異,但事實並非如此。這種變化意味著費米液體理論的失敗,並且一些科學家認為,這意味著激發電子的準粒子圖景的崩潰。在沒有準粒子的情況下,就好像電子失去了它們的個體性,並且作為一個強相互作用的“湯”集體行動,其中所有粒子都高度糾纏。糾纏是一種量子連線,它使粒子的命運相互交織。當金屬內部的電子變得高度糾纏時,它們的集體行為就會發生變化。

一個令人著迷的結果是,在許多(但並非所有)奇異金屬中,電子在它們之間分配動量的時間尺度是“普朗克時間”的,這意味著它本質上僅受量子力學(透過所謂的普朗克常數)和溫度控制,而與材料的任何細節無關。所有奇異金屬之間的這種普遍性,以及奇異金屬性出現在許多不同材料中的事實,表明存在某種更深層次的組織原則在起作用。描述奇異金屬現象的理論模型可能趨於奇異。一些模型甚至將電子行為對映到黑洞周圍事件視界的物理學。

這就是激發實驗主義者的那種有趣的挑戰。除了電阻與溫度的關係之外,我們還可以進行哪些測量來觀察奇異金屬中微觀層面上發生了什麼?我們如何判斷電子是在某種奇怪的量子“湯”中協同作用,還是像幾乎獨立的類電子準粒子一樣作用?實驗物理學有一個解決難題的方面:鑑於我們無法觀察到每個電子,我們如何使用有限的工具在實驗上區分可能正在發生的各種模型?

我看來,有四個特別有希望的實驗途徑可以探測奇異金屬。一種方法是使用電子束向金屬內部的電子傳遞精確量的能量和動量,這個過程稱為動量分辨電子能量損失譜。透過繪製出整個電子系統如何吸收能量和動量,物理學家可以區分來自傳統準粒子的貢獻和來自集體量子響應的貢獻。

第二種技術依賴於最近開發的非常精確的方法,用於研究電流如何在材料內部流動。在這種方法中,物理學家使用極其靈敏的磁場感測器。一種感測器是超導環(超導量子干涉器件,最著名的是 SQUID),它產生的電壓與流經環的磁場量精確相關。另一種感測器由具有特定缺陷的金剛石晶體構成——氮原子緊挨著應該有碳原子但沒有碳原子的位置(“氮空位中心”)。它的光學特性與區域性磁場非常密切相關,使其成為一種良好的場感測器。透過繪製奇異金屬附近的磁場,研究人員可以推斷出詳細的區域性電流流動,包括電子合作的跡象,電子海的行為就像粘度非常低的流體。

第三種方法使用光學技術來研究波長在約 100 奈米到 1 毫米之間的光的透射和反射。研究人員使用這種方法來推斷導電過程(包括散射)如何取決於電場的頻率。電導率、頻率和溫度之間的關係可以更深入地瞭解材料是否是普朗克型的。

第四種方法,我們在我的實驗室中使用的方法,是測量流經奇異金屬的電流中的“散粒噪聲”。散粒噪聲與電子電荷的粒度有關。如果電流由離散的電荷載流子(例如,單個電子或準粒子)而不是連續的“湯”攜帶,則它們到達時間的統計變化會導致電流波動。想象一下雨滴落在你的屋頂上。單位時間內相同量的水可以以許多小滴的平穩、穩定的雨水形式到達,也可以以較少但大得多的雨滴的強烈波動的陣雨形式到達。測量電流波動可以讓我們瞭解一次傳輸了多少電荷。

我們的測量之所以成為可能,僅僅是因為我們使用了高質量的奇異金屬薄膜,這是一種化學式為 YbRh2Si2 的化合物,由我們在奧地利維也納技術大學的合作者開發。這種材料在兩種不同的費米液體狀態之間具有量子臨界點,該臨界點在高於絕對零度不到千分之五十度的溫度下變得清晰而尖銳,具體取決於磁場。在我的實驗室中,我們用這些薄膜製作了納米線,並觀察了電流中的散粒噪聲。在我們實驗的溫度下,從 3 開爾文到 10 開爾文,這種材料非常處於奇異金屬狀態。如果這條導線中的電子更像連續流體而不是離散準粒子的流,則散粒噪聲將低於費米液體的散粒噪聲。我們實際上測量到我們的奇異金屬中散粒噪聲受到抑制,而金線的控制測量顯示了預期的費米液體結果。我們的測量結果尚未與關於奇異金屬中正在發生的事情的明確理論模型相符,但它們有助於將我們指向正確的方向。

奇異金屬呈現出最成功的固體物理模型之一的明顯失敗。對於物理學家來說,這種失敗是對探索的巨大誘惑。然而,這些金屬不僅僅是純粹由好奇心驅動的基礎研究的主題。它們可能對急需的技術至關重要。科學家們已經觀察到超導性在多個奇異金屬家族中以相對較高的溫度出現。理解這些金屬可能有助於我們開發可能在室溫或接近室溫下執行的超導體,從而可能改變電網、量子計算和醫療裝置。如果我們對固態物理奇異前沿的探索取得成功,那麼總有機會將下一個技術時代稱為奇異金屬時代。