在開始談論嚴肅內容之前,先講一個關於約翰·康威(又名“數學魔術師”)的趣事。1993年,我在普林斯頓工作,撰寫《證明的消亡》一書時,遇到了他。當我探頭進入他的辦公室時,康威背對著我坐在電腦前,盯著螢幕。頭髮披散在他的背上,下垂的褲子露出了他的股溝。他的辦公室裡堆滿了書籍、期刊、食品包裝紙和紙質多面體,許多都懸掛在天花板上。當我試探性地表明身份時,他沒有回頭就喊道:“你的生日是什麼時候!” “呃,6月23日,”我說。“年份!”康威喊道。“年份!” “1953年,”我回答。片刻之後,他脫口而出:“星期二!” 他敲擊鍵盤,盯著螢幕,興奮地說:“是的!” 康威終於轉過身來面對我,解釋說他屬於一個可以儘可能快地計算出任何日期(過去或現在)是星期幾的群體。康威帶著狂熱的笑容告訴我,他是世界上最快的星期幾計算器之一。

最近,當我讀到《紐約時報》對康威的精彩致敬文章時,又想起了這次相遇。康威去年因新冠肺炎去世,享年82歲。《泰晤士報》重點關注了生命遊戲的持久影響力,生命遊戲是康威半個多世紀前發明的一種細胞自動機。《大眾科學》傳奇數學專欄作家馬丁·加德納在收到康威關於生命遊戲的來信後,於1970年向世界介紹了生命遊戲,有時簡稱“生命”。《泰晤士報》對生命遊戲的評論讓我重新思考古老的謎題。比如,自由意志是否存在?

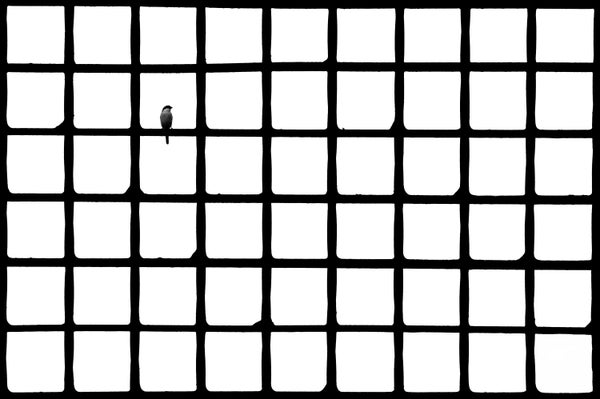

一些背景知識。細胞自動機是一個細胞網格,其狀態取決於相鄰細胞的狀態,由預設規則決定。生命遊戲是一種二維細胞自動機,具有方形細胞,細胞可以處於兩種狀態之一:存活或死亡(通常用黑色或白色表示)。*給定細胞的狀態取決於其八個直接鄰居的狀態。如果一個死亡細胞的三個鄰居是活著的,那麼這個細胞就會復活;如果一個活著細胞的兩個或三個鄰居是活著的,那麼這個細胞就會保持活著。否則,細胞就會死亡或保持死亡。就這麼簡單!* 然而,當一遍又一遍地應用規則時,理想情況下由計算機應用,生命遊戲會產生無窮無盡的各種模式,包括被稱為“長艇”、“滑翔機”、“宇宙飛船”以及我最喜歡的“速度惡魔”的準動畫細胞簇。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

像曼德勃羅集(著名的分形圖示)一樣,生命遊戲啟發了混沌和複雜性領域,這兩個領域非常相似,以至於我將它們歸為同一個術語:混沌複雜性。混沌複雜性學家假設,正如生命遊戲中奇怪的數字動植物群源於簡單的規則一樣,許多現實世界的事物也是如此。藉助計算機模擬,混沌複雜性學家希望發現那些長期以來一直抵制傳統科學分析的事物(從免疫系統和大腦到股票市場和整個文明)背後的規則或演算法。(“大資料”運動回收了混沌複雜性的希望和炒作。)

當然,生命遊戲可以用不同的方式來解釋。它類似於數字化的、動畫的羅夏墨跡測驗,學者們在上面投射他們的偏見。例如,哲學家丹尼爾·丹尼特在《泰晤士報》上評論康威的發明時指出,生命遊戲的“高階模式”是從“完全不神秘且可解釋……的過程”中湧現出來的。“沒有靈能場,沒有形態共振,沒有生命活力,沒有二元論。”

丹尼特的評論起初讓我很惱火;生命遊戲只是給他一個藉口來重申他對硬核唯物主義的辯護。但丹尼特接著說,生命遊戲表明,確定性規則可以產生“複雜的、適應性強的結構”,這些結構能夠“行動”和“控制”。是的!我想,我自己的偏見也開始發揮作用。丹尼特顯然是指確定性過程可以孕育出超越確定性的現象,比如具有自由意志的心靈。

然後,另一個想法出現在我的腦海中,靈感來自於我正在進行的理解量子力學的努力。傳統的細胞自動機,包括生命遊戲,在嚴格意義上是局域的,因為一個細胞中發生的事情取決於其相鄰細胞中發生的事情。但量子力學表明,自然界充滿了非局域的“幽靈般的超距作用”。遙遠的、表面上不相連的事物可以“糾纏”在一起,以神秘的方式相互影響,彷彿透過幽靈般的、超維度的蛛網的細絲。

我想知道:細胞自動機能否融入非局域糾纏?如果是這樣,這些細胞自動機是否可能比生命遊戲更能支援自由意志?谷歌給了我初步的答案。是的,研究人員已經建立了許多結合量子效應(包括非局域性)的細胞自動機。甚至還有量子版本的生命遊戲。但是,正如預期的那樣,專家們對非局域細胞自動機是否能支援自由意志的觀點存在分歧。

量子細胞自動機的著名探索者之一,諾貝爾獎獲得者傑拉德·特·胡夫特斷然排除了自由意志的可能性。在他的2015年專著《量子力學的細胞自動機解釋》中,特·胡夫特認為,量子力學的一些令人惱火的特徵——特別是它無法精確地指定電子在我們觀察它時的位置——可以透過將該理論重新配置為細胞自動機來消除。特·胡夫特的模型假設存在隱藏變數,這些變數是表面上隨機的量子行為的基礎。他的模型使他得出一個被稱為“超決定論”的立場,該立場(據我所知;特·胡夫特的論點對我來說不容易理解)消除了對自由意志的任何希望。我們的命運從宇宙大爆炸之初就已註定。

細胞自動機的另一位權威人物,斯蒂芬·沃爾弗拉姆(Mathematica 和其他流行的數學程式的建立者)認為自由意志是可能的。在他的 2002 年鉅著《一種新的科學》中,沃爾弗拉姆認為細胞自動機可以解決許多科學和哲學難題,包括自由意志。他指出,許多細胞自動機(包括生命遊戲)都表現出“計算不可約性”的特性。也就是說,你無法預先預測細胞自動機將要做什麼,你只能觀看並觀察會發生什麼。沃爾弗拉姆認為,這種不可預測性與自由意志相容。

生命遊戲的創造者約翰·康威也為自由意志辯護。在 2009 年的論文《強自由意志定理》中,康威和西蒙·科亨認為,量子力學加上相對論為相信自由意志提供了理由。他們論證的核心是一個思想實驗,其中物理學家測量粒子的自旋。根據康威和科亨的說法,物理學家可以自由地以數十種方式測量粒子,而這些方式不受宇宙先前狀態的支配。同樣,粒子自旋(由物理學家測量)也不是預先確定的。

他們的分析使康威和科亨得出結論,物理學家擁有自由意志——他們測量的粒子也是如此。“我們刻意將自由意志歸因於基本粒子,這具有挑釁性,”康威和科亨寫道,“因為我們的定理斷言,如果實驗者擁有某種自由,那麼粒子也擁有完全相同型別的自由。” 最後一部分,將自由意志歸因於粒子,起初讓我感到困惑;它聽起來太玄乎了。然後我想起,著名的科學家們正在倡導泛心論,即意識遍及所有物質,而不僅僅是大腦。如果我們承認電子有意識,為什麼不也賦予它們自由意志呢?

老實說,我對所有這些關於自由意志的論述(無論贊成還是反對)都有意見。它們在物理學和數學的狹隘的、還原論的框架內考察自由意志,並將自由意志等同於隨機性和不可預測性。我的選擇,至少是重要的選擇,不是隨機的,而且它們太容易預測了,至少對於那些瞭解我的人來說是這樣。

例如,我現在又在為自由意志辯護。我這樣做不是因為我大腦中的物理過程迫使我這樣做。我捍衛自由意志是因為自由意志的觀念對我來說很重要,我希望它對其他人也很重要。我出於哲學、倫理甚至政治原因而致力於自由意志。例如,我認為,對人性的決定論觀點使我們更容易接受性別歧視、種族主義和軍國主義。任何物理模型——即使是最複雜的、非局域的細胞自動機——都無法捕捉到我理性甚至情感的相信自由意志的動機,但這並不意味著這些動機缺乏因果力量。

正如科學既不能證明也不能證偽上帝的存在一樣,科學也永遠無法明確地證實或否認自由意志。事實上,特·胡夫特可能是對的。我可能只是速度惡魔的凡人、3D、模擬版本,從一個方格蹣跚走到另一個方格,我的思想和行為受隱藏的、超決定論的規則支配,這些規則遠遠超出了我的理解範圍。但我無法接受這種陰鬱的世界觀。沒有自由意志,生活就缺乏意義和希望。尤其是在黑暗時期,我對自由意志的信仰安慰了我,並使我感覺不再那麼受致命的生命遊戲的欺凌。

延伸閱讀:

我在我的兩本最新著作中痴迷於自由意志和相關謎題:《注意:性、死亡和科學》和《身心問題:科學、主觀性與我們是誰》。

*編者注:星號之間的段落已修訂,因為原始版本中的描述不正確。