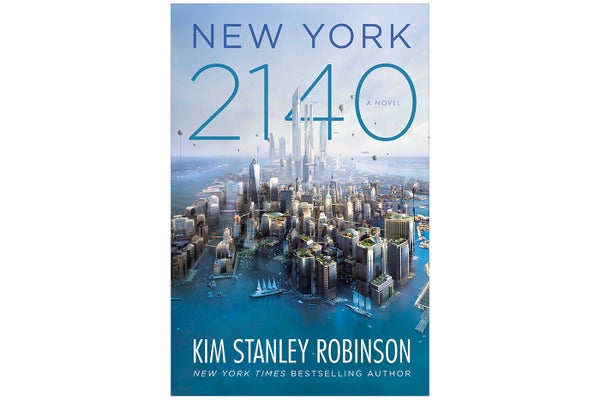

在他的最新著作《紐約2140》(Orbit Books,2017)中,備受讚譽的小說家金·斯坦利·羅賓遜為人類提出了一個黑暗但充滿希望的願景,時間設定在一百多年後的未來,屆時地球將因氣候變化而發生巨大改變。羅賓遜巧妙地從八個相互交織的故事中構建了一個龐大而宏偉的故事,這些故事都來自曼哈頓島上的一棟建築——儘管這座島嶼一半被上漲的海水淹沒,但它仍然維持著一個繁榮的大都市。

如果由不太樂觀和能幹的人來寫這樣一本書,它可能只是一份令人沮喪的目錄,羅列了全球海岸線被淹沒後必然會發生的毀滅性遷徙、饑荒、戰爭、蕭條和滅絕。對於羅賓遜來說,這些不幸大多是事後考慮,他反而利用大量的經濟、政治和科學證據來探索後洪水時代逐漸、必然出現的新常態。結果既熟悉又陌生。羅賓遜筆下的哥譚居民與今天生活和工作在這座城市的紐約人沒有什麼不同。但他們居住在一個後碳時代的超級威尼斯,那裡有運河、水上計程車和停靠在 300 層摩天大樓和鬱鬱蔥蔥的垂直農場的飛艇。在洶湧的波浪和閃閃發光的太陽能電池板之下,這座城市的古老地基仍然潛伏著——並且偶爾會重新浮出水面,深刻地改變個人生活和歷史程序。

《大眾科學》與羅賓遜討論了這種可能的未來、他的研究過程、這本最新小說如何與他的其他作品相契合,以及為什麼在一個更溫暖、更潮溼的世界中存在理性的樂觀理由。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

[以下為採訪的編輯稿。]

圖片來源:肖恩·柯廷

您會說這本書真正的主題是什麼?

它是關於氣候變化和海平面上升的,但它也關於我們的經濟體系如何不允許我們擁有一個體面的未來。正如書中一位角色在早期所說的那樣,“我們擁有很好的技術,我們擁有一個美好的星球,但我們正在透過愚蠢的法律來搞砸它。”

金融、全球化——當下的資本主義——透過我們所有的條約和法律對世界形成了扼殺,但它加起來構成了一個多代龐氏騙局,每個人都同意為了眼前的利益而坑害子孫後代。按照我們當前體系的邏輯,我們必須搞砸地球,這真是太瘋狂了。我的新小說探討了這個問題以及我們如何擺脫它。

所以你把小說背景設定在紐約市,因為它是一個全球金融中心,是嗎?

是的。對晚期資本主義的分析非常抽象,而作為一名小說家,你需要的是處於特定情境中的人物。所以當我和我出色的編輯蒂姆·霍爾曼交流這些想法時,他提醒我我在書《2312》中的一章,其中曼哈頓被洪水淹沒,變成類似威尼斯的地方。蒂姆建議這可能是探索我的金融思想的最佳物理空間。這是一個很棒的主意。

如果曼哈頓被淹沒 50 英尺——這是一個不太可能但並非不可能的數值——你可以檢視美國地質調查局的地形圖,看看哪些地方會被淹沒,哪些地方仍然是乾的。曼哈頓下城將被淹沒,曼哈頓上城大部分會在水面上。潮汐會使中城成為一個問題區域,即“潮間帶”,在那裡,幾條街寬的區域會在低潮時露出水面,但在高潮時會被淹沒。

紐約灣是一個生態區域,儘管基礎設施齊全,但仍然非常活躍,因此你也可以想象許多野生動物會重新回到被淹沒的城市地區。與此同時,很難想象人們會放棄曼哈頓以及它所代表的所有時間和金錢——這是經濟學家所說的沉沒成本的專制的一個例子。人們會想留下來。

所有這些都讓我覺得這為講述一個關於經濟學和氣候變化之間合理碰撞的故事提供了一個絕佳的背景。

你曾在紐約住過嗎?

沒有。

哇。我問是因為這本書充滿了對地理、建築和城市日常生活的描述,這清楚地表明你在這裡花了很多時間……你能多談談你的研究過程嗎?

這非常有趣,但也具有挑戰性,因為我是加州人。我寫紐約時有點害怕——事實上,我覺得寫火星比寫紐約更自在。所以我看了地圖,讀了書,然後去了紐約,走在街上,思考這件事。我讀到的比較有用的書之一是生態學家埃裡克·桑德森的《曼哈頓》。這是一本關於這座城市的生態指南,描述了在人們對它做所做的事情之前,這裡是什麼樣子。

在我的一生中,我多次在曼哈頓散步,為了這本書,我專注於我的“潮間帶”。當我來到這座城市時,我一直在尋找。我的一位好朋友住在紐約,所以我去拜訪她,說,“我需要去看修道院”,“我需要去地獄之門”。我認為如果海平面上升 50 英尺,這些地方將會變得截然不同。有些地方會保持遠高於海平面的高度,例如修道院。其他地方,例如康尼島,將被淹沒。

你在訪問期間學到了什麼令人驚訝的事情嗎?

我學到了一件事,這對我的故事至關重要:麥迪遜廣場的舊大都會人壽大廈是對威尼斯聖馬可廣場鐘樓的模仿。這開了一個好玩笑,所以我把我的角色放在那裡,故事的大部分都是在那裡展開的。

而且,正如你在書中解釋的那樣,導致曼哈頓變成威尼斯的 50 英尺海平面上升分兩個階段發生——“第一脈衝”,在 21 世紀中期,海平面在短短十年內上升 10 英尺,隨後是幾十年後的災難性“第二脈衝”,海平面再上升 40 英尺。是什麼促使你設想這種場景?

嗯,這並不是對真正預測的嘗試。我首先計算出我的故事需要多少海平面上升。與地球上所有冰融化時可能發生的最大值相比,這並不算太多,最大值大約是 210 或 270 英尺——我讀到過這兩個數值。這種情況會發生多快?根本不會很快,因為世界上大部分冰都堆積在南極洲的東半部,那裡每年有一半時間總是黑暗而寒冷的。但是因為我想將曼哈頓下城描繪成被淹沒,所以我想要一個相當大的上升,而這個上升在科學上仍然是合理的。我選擇的是可能性的邊緣,但話雖如此,海平面上升確實會發生,我們已經開始了它,而且它將是一個嚴重的問題。

當我寫完我的書很久之後,詹姆斯·漢森和 18 位合著者在《大氣化學與物理學》上發表了一篇論文。他們認為,我們已經造成的 1 攝氏度的升溫可能足以在一個世紀內產生 10 米的海平面上升。他們根據埃米亞間冰期的古氣候資料提出了這一建議,當時 1 度的升溫似乎就產生了這種結果。漢森和他的團隊透過指出大量南極冰位於海平面以下陸地上的冰支撐之後和上方,從而停止了內陸冰以快速的速度下滑,來解釋這種戲劇性且無法解釋的上升。

如果你將冰與它紮根的地方分離——溫暖水流(已經在南極海岸周圍迴圈)可以做到這一點——那麼水就可以在內陸冰下流動,並潤滑其滑入海洋的過程。這可能會大大提高冰釋放的速度和海平面上升的速度。如果釋放速度每 10 年翻一番,你會很快得到巨大的上升。這就是漢森論文的主題,我採用了它,因為它為我所描繪的內容提供了科學依據。

我描述的兩個脈衝絕對是科幻小說,因為它們是我的一部分推測。它們源於這樣的想法,如果東南極洲的一個大型盆地的冰支撐消失,你可能會看到大量的冰塊很快滑入海洋,然後海平面在釋放了大部分不平衡的冰之後穩定下來。然後當其他支撐漂走時,它可能會再次快速滑動,然後再次穩定,以此類推。

漢森是他所在領域中比較有爭議的專家之一,甚至說出 10 萬多年前的海平面在哪裡真的很難,因為存在各種模糊的影響——岩石圈反彈等等。我會說他的論文是對來自許多不同領域的多種證據的非常巧妙的拼湊。但每個人都同意海平面會上升,而且每次他們更新對上升的規模和速度的估計時,他們都會預測它會發生得更快更高。這就是我們所處的現實,所以我相信我描述的是一個真實的未來,即使我想描繪快速的海平面上升也是為了其隱喻性的金融方面。

在地球科學之外,《紐約2140》中還有另一個故事支柱:全球金融,以及市場和經濟如何應對氣候變化。在不透露過多資訊的情況下,這本書的最後一幕描述了一種烏托邦式的解決方案,一種以生態為動機的民粹主義起義,導致民族國家從跨國銀行和公司手中奪回對全球金融系統的控制權。你也為此諮詢過專家嗎?你認為這個場景和你的海平面上升推測一樣可信嗎?

我之前的書讓我被邀請參加你可能會稱之為激進或烏托邦式的經濟會議。這些通常是學術會議,從社會學或人類學的角度批判經濟學,並且本質上將政治經濟學重新引入話語世界。其中一些學者也曾經是華爾街的交易員或其他金融領域的從業人員。加州大學聖克魯斯分校的“反思資本主義”小組對我很重要。它的領導者羅伯特·邁斯特將我介紹給了悉尼大學的迪克·布萊恩和紐約大學的蘭迪·馬丁,後者不幸去世。我在加州大學戴維斯分校也有一些朋友,他們在科學與創新研究中心從事類似的工作,他們將經濟學視為一種政治權力體系,而不是不可改變的真理。

你可能會稱這些研究為後 2008 年世界左翼理論的最新階段。它們絕對影響了我小說結尾附近的事件,當時公民首先透過各種財政不合規行為導致銀行倒閉,然後在倒閉後支援銀行國有化。在某種程度上,這是 2009 年發生的事情的一種變體,當時我們的聯邦政府將通用汽車國有化,但讓銀行逃脫了懲罰。本質上,我們為銀行極其愚蠢的賭博支付了 100 美分的代價,這是一個荒謬的反應,主要是由成為公職人員的高盛高管炮製的。人們驚慌失措,我們因此承擔了賬單。

所以我的小說情節不是我個人的發明。它源於最近的歷史,以及我提到的那些團體。我把它闡述為一個科幻故事,我不認為其他人已經寫過那個特定的故事,所以對我來說它是新穎而有趣的,因為它在現實中是可信的——而且如果我們成功地實施它,我們可以解決我們面臨的一些可怕的問題。

讀者常常傾向於將虛構作品中的所有事件和想法都歸咎於作者。我只是想確認一下:你說這不是你的計劃,你只是在審視一個可能在未來發生的場景。但這聽起來你也對此充滿熱情。這些想法中有多少對你來說僅僅是情節設定?

我是一個美國左翼人士。當人們試圖將伯尼·桑德斯歸入某種思想流派時,我在一些文章中看到了我的名字——這足以說明美國民主社會主義的記者們有多麼渴望找到代表人物。我很高興被列入其中。我的書帶有烏托邦色彩,這最好用一個連貫的政治觀點來解釋。我不認為藝術不應該帶有政治色彩——藝術總是帶有政治色彩的,所以你最好讓它連貫起來。因此,我很樂意接受這種認同,而且在這一點上,這似乎是不可避免的。無論人們怎麼稱呼我,我覺得我和幾乎所有人一樣——我對全球金融的恐懼和愚蠢、以及其中涉及的貪婪感到驚訝。我認為我們有理由對2008年發生的事情以及仍然存在的體制感到憤怒,並希望有一個更好的體制。

回到書末的民眾起義……似乎唯一實現它的方法是透過某種能夠給體制帶來衝擊的劇變。在《紐約2140》中,你關注了全球變暖可能導致的世界各地海岸的災難性洪水。你認為必須是重大的環境或金融災難才能撼動局面嗎?或者,在目前我們所處的時刻,唐納德·特朗普的總統任期和右翼意識形態的興起,是否也存在類似的深刻變革潛力?

我認為等待生態災難作為觸發因素是非常糟糕的。娜奧米·克萊恩在她的書《休克主義》中指出,每當我們遭遇生態災難時,資本主義實際上會收緊我們的脖子上的絞索。在卡特里娜颶風過後,他們建造監獄的速度比建造援助中心的速度還快,這表明了災難中存在的恐懼。如果你試圖在災難後發動叛亂,你將是在為監獄、壓迫等行為辯護。

所以你希望的是在變革發生時,事情進展順利,而它僅僅是政治性的。很多人對特朗普政府的現實感到沮喪和震驚,但我認為很明顯,一部分人感到被剝奪了權利,他們因此而驚慌失措,決定摧毀體制,看看會發生什麼。但實際上,我們仍然處於一個苟延殘喘的時刻。因此,在像現在這樣奇怪的時刻——一個因我們面對(或不面對)即將到來的生態危機而引起的意識形態危機——很多人都在想,我們必須做得更好。那時,新思想可能擁有最好的機會。

在我的書中,出現了一個名為“住戶聯盟”的大型組織,它利用了我們都是住戶的理念。我們都想要穩定,在金融方面,這意味著非流動性[編者注:“非流動性”指的是不容易轉化為貨幣的資產,這種屬性可以防止“波動性”——價值的快速、劇烈波動]。這種對穩定的渴望使得全球金融得以掠奪我們,因為金融更喜歡流動性,甚至是波動性——而且按照現在的規則,流動性在最大化利潤的遊戲中總是勝過非流動性。所以我們有了這種寄生機制和階級,它們正在吞噬我們的生活,我們想要擺脫它們,並重新堅持“民有、民治、民享”的原則。我們該怎麼做?好吧,因為他們太貪婪了,他們變得過度槓桿化,因此變得脆弱。因此,儘管他們看起來好像在掌控一切,但只需要這個假設的住戶聯盟進行一次總罷工——但這隻能在選舉特定的政治秩序進入國會之後進行,這個政治秩序願意支援人民。然後,就會發生重大變革,比如將銀行國有化,並將貨幣變成一種公共事業,一種人民的工具。

我知道這個計劃過於簡單,而且沒有單一的解決方案,但我正在尋找一個故事,讓我們能夠以新的方式思考整體——而且因為它以真實事件為藍本,事實上幾乎發生過,所以它可能會以這種方式再次發生。所以回到你的基本問題,不,我們不想等待生態災難來刺激經濟變革。我們希望變革發生在相對穩定的時刻。我們希望有意識地、積極主動地引發變革。

《紐約2140》似乎與你之前最受歡迎的書籍大相徑庭,你之前的“烏托邦傾向”在講述人類離開地球並擺脫所有包袱(或至少試圖擺脫)的故事中展現出來。你曾在關於改造火星、殖民太陽系甚至前往其他恆星的小說中探索過這一點。這種逃到其他地方的想法對於今天許多尋求社會運作方式革命性轉變的人來說似乎非常有吸引力。你認為這是一個現實的計劃嗎?

不,一點也不現實。

我認為我的作品表明,我們可以像現在訪問和探索南極洲一樣,訪問和探索我們太陽系的世界。人們去那裡,他們做有益的工作,他們度過激動人心的時光,那裡有趣又美麗——但他們必須返回“世界”,正如南極洲人向北走時所說的那樣。

最近關於微生物組的發現讓我認為,因為我們與這個星球共同進化,所以沒有它,我們永遠無法真正健康。我們是它的表達,並依賴於它。那麼,南極洲作為一個模型就變得更加強大。你去這些外星地方研究它們,然後回家。你不想把你的餘生都花在火星上,因為它會嚴重損害你的健康。在低重力環境中待太久可能會損害你的健康。胎兒可能在低重力下無法正常發育——這可能是一個真正的障礙。至於星際旅行,我們上個世紀所學到的一切都表明,將人類送往其他恆星是一種幻想。宇宙作為一個故事空間就像中土世界,是一個講述史詩故事的好方法,這些故事可能很有趣,但永遠不會發生。或者說,我們需要數百或數千年的經驗才能嘗試它,即使那樣,它也可能是不可能的。

因此,我現在試圖在我的故事和公開評論中做出這些區分。重要的是要強調我們沒有可用的B行星。火星作為逃生艙是一個幻想。恢復地球並使其健康比改造火星容易得多。我們的環境緊急情況將在未來200年內嚴重打擊我們,因此,改造火星的千年專案並不是解決方案。我必須承認,我的《火星》三部曲將改造火星的時間線壓縮到了最短的大約200年,因此造成了一些概念性問題。但即使這個時間線是可能的,它仍然依賴於地球保持健康才能長期可持續發展。

我做研究是為了讓我的故事聽起來合理,這樣當你讀到它並出現烏托邦式轉折時,你可能會想,“是的,這真的可能發生。”因為存在著積極未來的可能性。我們不必在泰坦尼克號上重新安排甲板上的椅子。我們實際上可以修補漏洞,並恢復一艘平穩航行的大船,看不到盡頭。如果你然後提到太陽膨脹並燒燬地球的那一刻,那當然;在50億年內,我們遇到了問題。與此同時,這個星球是強大的。生命是強大的。一切都是強大的——除了當前的經濟體系。所以讓我們改革它,把它修改成更智慧、更慷慨的東西。這是我的希望——而且它讓我講述很多有趣的故事,這並沒有什麼壞處。