中生代時期,從2.51億年前到6600萬年前,通常被稱為恐龍時代。但是,儘管恐龍那時在陸地上稱霸,它們並沒有統治天空。相反,天空是完全不同的一群野獸的領地:翼龍。

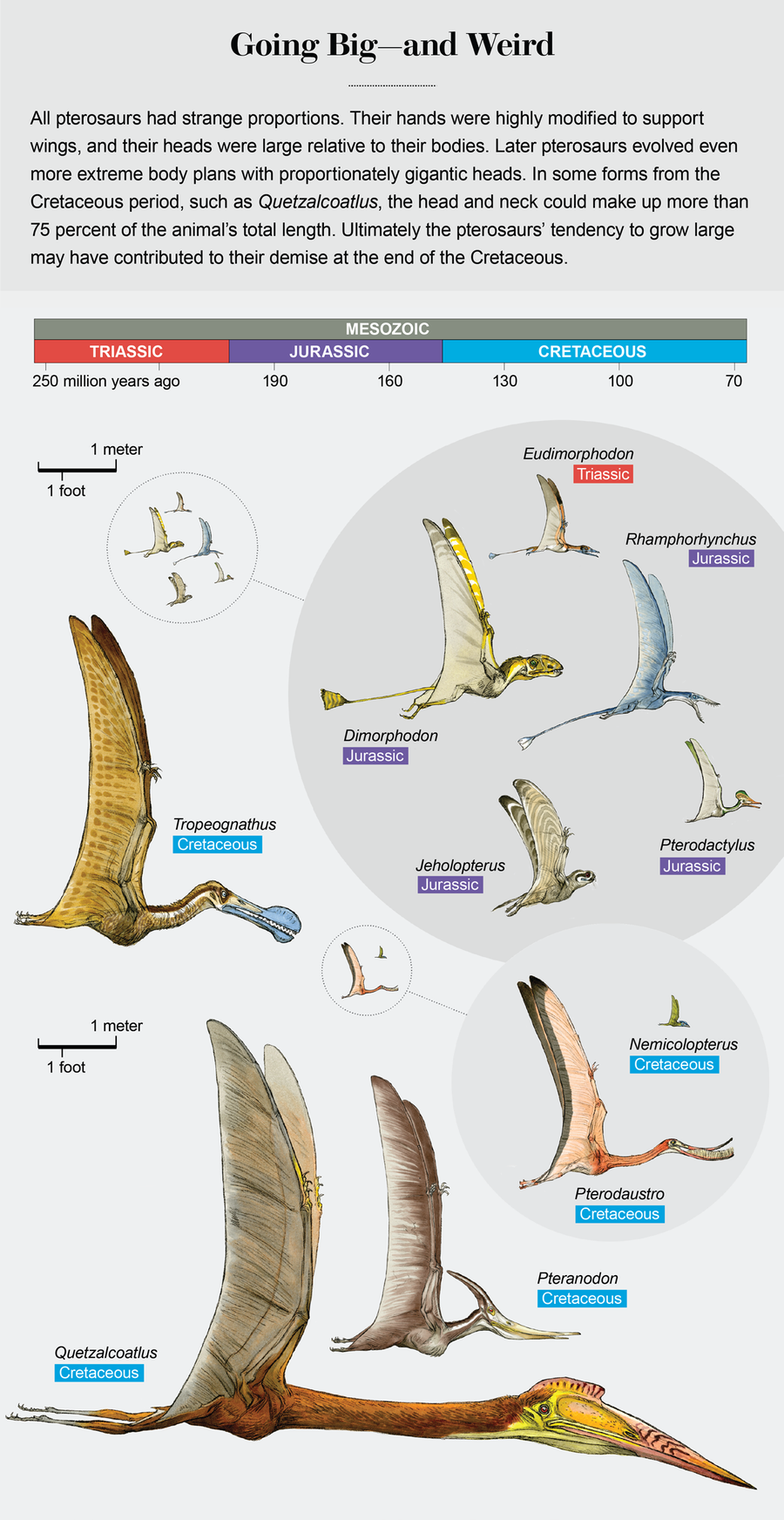

翼龍是第一批進化出動力飛行並征服天空的脊椎動物——遠早於鳥類起飛。它們盛行了超過1.6億年,之後與非鳥類恐龍一起在白堊紀末期消失,大約在6600萬年前。在那段時間裡,它們進化出了任何現存或已滅絕動物中最極端的解剖學適應性。這些空中捕食者中最小的體型像麻雀。最大的翼展可與F-16戰鬥機媲美。許多翼龍的頭部比身體還大,本質上是飛行的死亡之顎。翼龍巡視著地球上的每個海洋和大陸。中生代的任何動物都無法逃脫它們的凝視。

與恐龍不同,恐龍今天由鳥類倖存下來,翼龍沒有留下任何活著的後代。因此,古生物學家對翼龍的所有了解都來自化石記錄。而那個記錄一直令人沮喪地支離破碎,只給我們留下了它們昔日輝煌的一絲光芒,以及關於它們奇異的解剖結構和不幸命運的一系列問題。幾十年來,古生物學家一直在為這些謎團撓頭。現在,新的化石發現,結合數學建模方法,在這些方法中,解剖結構被簡化到剛好足以應用物理性質方程,從而獲得強度、重量、速度等等的最佳估計,最終產生了新的見解。科學家們發現,翼龍比我們以往想象的還要非凡。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

有翼的利維坦

翼龍最持久的謎團之一是這一類群中最大的成員是如何飛上天空的。諸如在德克薩斯州首次發現的

事實上,這兩個類群中最大成員之間的差異是如此巨大,以至於多位研究人員認為,最大的翼龍根本無法飛行(儘管考慮到它們為飛行而做的許多解剖學適應,這將令人費解)。其他人則認為它們可以飛行,但只能在非常特殊的空氣和地面條件下飛行——例如,如果它們時代的 атмосферы 比今天更稠密。畢竟,鳥類達到如此大的體型似乎是難以想象的。事實上,包括我在內的幾位研究人員最近的功率縮放研究表明,超大型鳥類將沒有足夠的動力首先將自己發射到空中。

但是翼龍不是鳥類。實際上,在過去的十年中,我的同事和我進行了大量的翼龍發射和飛行功率計算,結果表明,巨型翼龍不僅可以發射和飛行,而且可能不需要任何特殊的環境條件就可以做到這一點。與這些結論相符,我們現在從沉積岩的地球化學分析和植物化石的微觀解剖分析中瞭解到,晚白堊世(巨型翼龍的鼎盛時期)的空氣和地面條件與我們今天經歷的沒有顯著差異。不同的是,也是獨特的,是翼龍的解剖結構。

一種動物要能夠以巨大的體型飛行,需要三個條件。首先是骨骼的強度重量比非常高,這意味著骨骼體積大但密度低。翼龍和鳥類都具有這樣的骨骼:它們的許多骨骼都是相當空心的。

巨型飛行器需要的第二個條件是高最大升力係數。這個數字描述了機翼在給定的速度和翼面積下產生的升力大小。在高升力系數下,動物可以更重,因為它的機翼將在較低的速度下支撐更大的重量。反過來,這種關係意味著生物在起飛時需要更低的速度,這對於發射所需的肌肉力量來說至關重要。膜翼,如翼龍和蝙蝠的翅膀,比鳥類的羽翼翅膀每單位速度和麵積產生更多的升力。這種額外的升力提高了低速機動能力,對於小型動物來說,這有助於進行更急的轉彎,而對於大型動物來說,這有助於起飛和著陸。

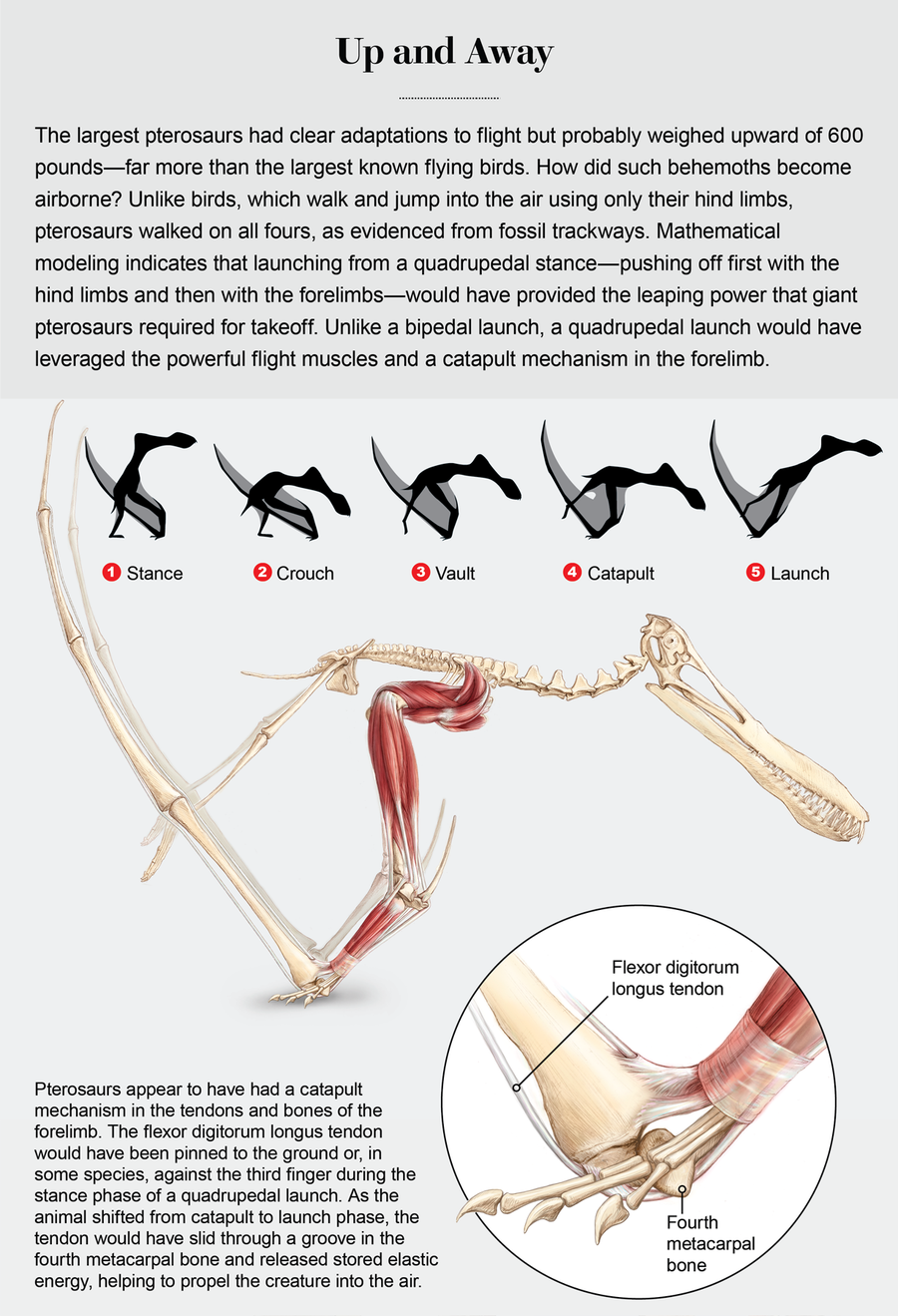

第三個也是最重要的先決條件是發射功率。即使擁有非常高效的大型機翼,大型飛行器仍然需要產生大量的跳躍力量才能升空。飛行動物不會拍打翅膀飛入空中,也不會利用重力從懸崖等高處起飛。機翼在低速時不會產生太多升力,而重力發射意味著試圖透過在錯誤的方向上加速來起飛——這是一個危險的前景。相反,強有力的跳躍為開始飛行提供了關鍵的速度和高度。跳躍力量的增加會產生更好的發射功率。因此,大型飛行器需要擅長跳躍。

許多鳥類都能完成令人印象深刻的跳躍。然而,它們受到作為獸腳亞目恐龍的血統的限制:像它們的獸腳亞目祖先一樣,所有鳥類都是雙足動物,這意味著它們只有後肢可以用來跳躍。相比之下,翼龍在地面上是四足動物。它們的翅膀摺疊起來,充當行走,因此也是跳躍的肢體。許多儲存完好的化石足跡證實了翼龍解剖結構的這一奇特方面。作為四足動物,大大改變了飛行動物的最大體型。翼龍不僅可以使用後肢進行發射,還可以使用它們更大的前肢,從而使起飛的可用功率增加一倍以上。它們擁有成為空中巨獸的完美適應性組合。

之前的研究已經為巨型翼龍建立了雙足發射模型。例如,在2004年,德克薩斯理工大學的桑卡爾·查特吉和他的同事研究了

重頭

儘管翼龍整體尺寸的巨大謎團可能最終在很大程度上得到了解決,但其身體部位的相對大小仍然困擾著研究人員。翼龍的比例簡直是古怪的。所有翼龍的肢體元素比例都非常奇怪。例如,它們的手可能是所有脊椎動物世界中最特殊的,具有巨大的第四指,支撐著翅膀。然而,這本身並不特別令人驚訝,因為這種不尋常的手是翼龍翅膀和動物飛行能力所固有的。真正讓科學家和愛好者困惑的不是翼龍的翅膀,而是頭部。

即使是早期的翼龍也有非常大的頭骨。在1.5億年前的侏羅紀晚期,一種具有代表性的物種

圖片來源:Terryl Whitlatch;來源:FLYING MONSTERS, DESIGN STUDIO PRESS

奇怪之處還不止於此。儘管在大多數動物(包括人類)中,頸部的骨骼是脊柱中最小的,但在翼龍標本中,頸椎通常是最大的。事實上,頸椎的體積通常是軀幹椎骨的兩倍。翼龍家譜中最新加入的成員之一為這一趨勢提供了一個很好的例子。倫敦瑪麗女王大學的戴維·霍恩、加拿大艾伯塔省皇家泰瑞爾博物館的弗朗索瓦·特里恩和我即將公佈來自該物種的化石,這些化石是在艾伯塔省發現的,發表在《脊椎動物古生物學雜誌》的論文中。我們給它起了一個名字,意思是“北方的冰凍之龍”,這在官方上是指它被發現的地方,但也反映了《權力的遊戲》中的龍韋賽里昂的個人靈感。它的頸椎幾乎和肱骨一樣長,強度是肱骨的兩倍,肱骨是大部分飛行肌肉附著的翼骨,並且承擔著將動物舉在空中的大部分工作。在某些物種中,頸部的長度是軀幹的三倍,頭部的尺寸又是頸部的三倍,因此頭部和頸部可能佔翼龍總長度的75%以上。為什麼任何動物的比例都會如此荒謬?而且這樣的身體結構怎麼可能適用於飛行生物呢?

專家們仍在研究為什麼翼龍最終會擁有如此瘋狂的解剖結構,但一個可能的解釋是我稱之為“如果容易,人人都會做”的假設。簡而言之,擁有一套大的下顎來進食,以及一張大的臉來向配偶和競爭對手發出訊號,對於許多動物來說可能是一個很好的選擇,如果與這些特徵相關的成本通常不是那麼高昂的話。例如,哺乳動物有大的腦殼,因此哺乳動物的頭部隨著整體尺寸的增長而變得非常沉重。翼龍可能偶然進入了一個發育區域,在這個區域中,面部的比例與頭骨後部的比例耦合較少。這將使它們能夠進化出一套巨大的下顎,而無需擁有巨大的腦殼。

翼龍的頭骨中也有額外的開口,其中最大的一個是在眼睛前方的開口,稱為眶前孔。恐龍也有這個開口,但翼龍更進一步,在某些情況下,進化出了一個如此大的開口,以至於軀幹骨骼都可以裝進去。這個開口在生活中會被皮膚和其他組織覆蓋,可能在視覺上並不明顯,但它使頭骨相對於其體積來說相當輕。頭骨的骨骼內部也可能有大的氣腔,類似於一些現存鳥類的充氣頭骨骨骼。

然而,即使有了這些減輕重量的特徵,翼龍的頭部通常仍然非常巨大,以至於它們仍然會非常沉重。也許與直覺相反,它們是飛行動物這一事實可能在這方面對它們有利。沉重頭部的主要問題不是總體體重增加。相反,是頭骨重量對動物重心產生的不成比例的影響。巨大的頭部,尤其是安裝在巨大的頸部上時,會將重心向前移動很遠。對於典型的步行動物來說,這會在步態上造成嚴重問題:前肢必須移動到一個尷尬的前傾位置,動物才能保持平衡。但是翼龍擁有專門為飛行而設計的大型前肢。

加州大學伯克利分校的凱文·帕迪安的步態重建表明,當翼龍行走時,那些前肢的位置恰到好處,可以承受頭部、頸部和胸部的重量。行走期間的大部分推進力來自腿部,因此翼龍可以將沉重頭部的重量放在它們超大的手臂上,並用它們尺寸更正常的後肢推動自己前進。想象一下,使用柺杖走路,同時儘量減少雙腿的重量——您會同時向前移動兩根柺杖,讓它們承受您所有的重量,然後將您的腿在它們之間向前擺動,著地並重復。對於臂展最長的翼龍來說,這就是步態的樣子。(順便說一句,在起飛過程中,腿會先用力,然後是手臂,以便完美地一二蹬地起飛。)

這種安排不會是最有效的步行步態,但它是可行的。無論如何,翼龍主要透過飛行來旅行。翼龍物種,特別是那些具有細長翅膀的物種,如一些現代海鳥,可能會連續飛行數月甚至數年,只在交配或產卵時才著陸。

圖片來源:Julia Molnar

在空中,重心問題變得容易得多。為了使動物在空中保持穩定,其升力中心和重心必須對齊。對於一個頭部超大且重心相應靠前的生物來說,這似乎是一個困難的前景。但是翼龍的升力中心靠近機翼的前部,這意味著動物只需要將機翼從根部稍微向前傾斜,即可將升力中心與重心對齊,正如英國布里斯托爾大學的科林·帕爾默和他的同事們首先指出的那樣。前掠翼本身可能是不穩定的來源,但翼龍翅膀的靈活性以及所有脊椎動物都擁有的快速小腦反射可以彌補這一點。

除了穩定性挑戰之外,前掠翼還可以提供一些顯著的好處。其中之一是它們的翼尖往往是機翼最後失速的部分。在失速期間,失速通常發生在低速時,機翼會突然失去大部分升力。翼尖失速尤其具有災難性,因為它會迅速擾亂機翼的尾流,嚴重損害推力和控制,並急劇增加阻力。延遲升力損失的能力使著陸和起飛更加平緩,這對於大型動物來說非常重要。從這個意義上講,巨大的頭部實際上可能對具有柔性翅膀的大型飛行動物有利:它將重心向前移動,這會使機翼前掠,這使得機翼更難失速,這意味著動物可以飛得更慢並變得更大。

王朝的隕落

翼龍是大約8000萬年間唯一具有動力飛行的脊椎動物。然後大約在1.5億年前的侏羅紀時期,第二群有骨骼的動物開始起飛:有羽毛的恐龍。這個類群包括諸如

但是,當一顆小行星在6600萬年前撞擊地球,殺死所有非鳥類恐龍時,翼龍的統治也宣告結束。到目前為止的古生物學發現表明,沒有一種翼龍物種跨越了白堊紀末期邊界;它們全部滅絕了,大多數鳥類也是如此。只有一支譜系——新鳥亞綱,或“新鳥類”——倖存下來。(儘管如此,這支單一譜系就足夠了。它繼續產生了成千上萬的新物種,今天,新鳥亞綱鳥類是第二大脊椎動物類群,僅次於硬骨魚,擁有超過12000個公認的物種。)

為什麼翼龍在白堊紀末期遭受的命運比鳥類更糟?一個原因可能是它們傾向於長得很大。幾乎沒有任何成年體重超過44磅的陸地動物在那場末日般的時期倖存下來。而且不僅體型巨大,而且還具有飛行能力,這可能尤其代價高昂,因為大型飛行器往往依靠翱翔飛行來完成大部分旅行。翱翔飛行取決於合適的天氣條件。當小行星撞擊時,它汽化了地球地殼的一部分,以及自身的大部分,而這種超能量的岩石-金屬雲的再入本質上是在世界各地點燃了天空。翱翔專家,如吉姆·坎寧安,一位在飛機設計方面擁有數十年經驗的獨立行業工程師,指出,在全球撞擊後的一個月內,全球翱翔條件很可能已被破壞——這足以餓死每一隻需要翱翔才能覓食的翼龍。

顯然,僅僅成為小型飛行器也不足以解決問題,因為大多數鳥類也滅絕了。倖存下來的鳥類可能能夠食用能夠承受核冬天式寒冷的食物,例如種子。它們也可能能夠躲避危害,就像許多現代鳥類所做的那樣。翼龍似乎不是種子專家,也不似乎有穴居的能力。它們為什麼要這樣呢?一隻以恐龍為食、身高14英尺的飛行怪物不需要挖洞躲避危險——它就是危險。

儘管翼龍的故事以滅絕告終,但這是一個成功的故事:它們是終極的空中巨人,進化出了一系列令人眼花繚亂的非凡解剖特徵,這些特徵在之前或之後的任何其他類群中都未曾見過。從它們身上,我們學到了很多關於動物形態和功能極限的知識。這些經驗教訓幫助我們瞭解地球的歷史和生態的複雜性。它們甚至正在啟發新技術,包括新型飛機設計。它們的化石記錄是一扇通往昔日世界的激動人心的視窗,那個世界充滿了真正的飛行怪物。翼龍不僅是極端的——它們是卓越的。