在21世紀中期,如果一切按計劃進行,拉爾夫·麥克納特將離開太陽系。

或者更確切地說,是他的心血結晶:一項潛在的NASA任務,暫定名為星際探測器,麥克納特過去半個世紀以來一直在追求它——自從他還是一個充滿夢想的高中生,思考著阿波羅宇航員登上月球后人類的下一個巨大飛躍。如今,麥克納特是約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室(APL)一位65歲的物理學家,並且作為該專案的首席研究員,是星際探測器背後的重要推動力。據他統計,全球近200名科學家和工程師正在積極努力實現這項任務,其中許多人是他親自招募的。

麥克納特引用《道德經》中的名言說:“星際探測器有可能成為老子所說的‘千里之行,始於足下’。” “這可能成為我們邁向星辰的第一步。選擇權在我們手中。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

它將從2030年代初期開始,發射一艘大約半噸重的核動力宇宙飛船,使用世界上最大的火箭,旨在比任何人類製造的物體飛得更遠、更快。探測器將飛掠木星,或許之後還會冒險靠近太陽,在這兩種情況下都吸取每個天體的一部分動量,加速以增強其逃逸能力。然後,隨著太陽和主要行星迅速在身後遠去,飛船將從環繞我們太陽系的原始塵埃霧霾中脫穎而出,使其能夠不受阻礙地瞥見來自無數遙遠星系的微弱全天輝光。繼續前進,它可以飛掠一顆或多顆已知存在於冥王星之外的冰冷、未探測的世界。回望地球,它可以尋找地球這顆淡藍色星球的跡象,尋找從附近恆星可以看到的我們星球生命的線索。

然而,所有這一切都只是序幕,麥克納特和其他任務規劃者將其定位為探測器核心科學目的的前奏。發射後約十年,它將穿透日光層——一個由來自太陽的粒子“風”形成的環繞我們太陽系的繭狀區域——到達並研究構成“星際介質”的宇宙射線和等離子云,星際介質充滿了恆星之間的黑暗空間。繼續它的巡航,到2080年代,它有可能已經行駛了1000個天文單位(AU),或地球-太陽距離,遠離太陽系,最終實現其主要目標:對日光層進行前所未有的鳥瞰,這可能會徹底改變我們對自身在宇宙中地位的理解。

APL的研究員埃琳娜·普羅沃尼科娃負責領導任務的太陽物理學科學規劃,她說:“我們已經看到了其他恆星周圍的日光層——‘星層’,但我們不知道我們自己的結構。” “所以想象一下,你坐在家裡,有人問你從外面看起來是什麼樣子。你需要走出去看看。[星際探測器]將是我們第一次派遣專門的儀器有效載荷到外面,為我們提供那張照片。”

訪問星層

它不會是第一個進入星際空間的現役宇宙飛船:NASA的旅行者1號探測器於2012年離開日光層,其孿生兄弟旅行者2號於2018年緊隨其後。但是,1970年代的旅行者號飛船是意外的見證者,它們被設計用於為期4.5年的任務,以研究外太陽系行星,而不是更遠的地方。只有極大的運氣和聰明才智才使它們能夠倖存下來到達日光層——它們的大部分老式機載儀器由於缺乏電力而失效。

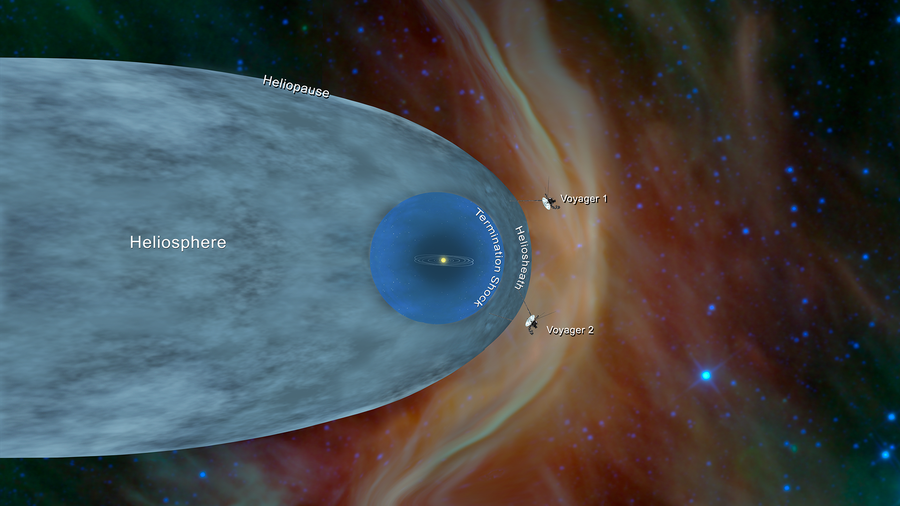

一張藝術家概念圖,展示了旅行者號探測器的位置以及日光層的概念架構。星際探測器和其他任務的研究可能會揭示日光層的真實形狀,從而解決數十年的科學推測。圖片來源:NASA和JPL-Caltech

旅行者號任務的微薄測量結果揭示了一個複雜、動態的結構,這是由我們太陽的撥出物與星際介質更強的逆風相互作用產生的。兩者都首先穿過一個過渡性的“日球層頂”邊界區域,在那裡,太陽風和星際介質的壓力處於微妙的平衡狀態。在日球層頂之外,這片區域仍然基本上是未知的。我們的日光層受到銀河系磁場和來自古代大質量恆星爆炸性死亡的粒子雨的塑造,可能最像一個風向袋,當我們的太陽系穿過銀河系時,在其尾跡中延伸出一條長而波浪形的“尾巴”。相反,它可能更像一個簡單的氣泡,或者介於這兩種情況之間的東西——一個新月形,帶有雙錐形的尾葉。目前尚無人知曉。但可以肯定的是,日光層保護我們免受銀河系角落裡大部分高能宇宙射線的侵襲——這些射線撞擊我們脆弱的星球,會改變氣候,甚至改變我們自身的DNA,撕裂地球生物圈基底的細胞機制。

普羅沃尼科娃說:“所有這些連線以某種方式結合起來,形成了我們可居住的星層。” 從某種意義上說,在一個不起眼的黃矮星周圍的一個小星球上,生命出現和持久的奧秘的部分答案可能在幾乎難以想象的遙遠地方,在太陽系未知的邊緣被找到。

旅行者1號是目前速度最快的外行宇宙飛船的記錄保持者,其速度為每年3.6個天文單位。麥克納特確信星際探測器的速度至少可以快兩倍——這個下限將使宇宙飛船在其發射後的50年內僅能到達1000個天文單位的宏偉目標的略多於三分之一的路程。麥克納特說:“每個人都希望這個數字更大。”但他補充說,更適中的速度將為沿途任何給定目標的科學觀測留出更多時間。

APL的太空系統工程師、星際探測器的共同研究員邁克爾·保羅說:“為了說明這一點,我們可以在大約發射後十幾年到達旅行者1號現在的位置,而不是旅行者1號花費了近半個世紀才到達那裡。” 當然,前提是星際探測器最終能夠發射升空。

大型火箭,更大的風險

早在1958年國家科學院的一份報告中就首次提出了類似星際探測器的想法,但類似的專案一直讓太空科學家們難以捉摸,他們一直受到技術缺陷的阻礙,最重要的是,缺乏足夠強大的火箭技術。無需過多提示,麥克納特就可以背誦出星際任務失敗的漫長而令人沮喪的歷史,列舉了數十年來(他參與了許多)的所有最終未能發射的研究。

隨著NASA太空發射系統(SLS)的開發,情況開始發生變化,SLS是一種極其昂貴且長期延誤的巨型火箭,計劃於2021年進行首次試飛,並計劃提供幾乎是目前在役任何其他助推器兩倍的推力。雖然SLS主要用於將宇航員運送到月球和火星,但它也可以高速將重型機器人有效載荷拋向整個太陽系——前提是科學家們為這種昂貴的必要性提出令人信服的理由(最新估計預測SLS火箭可能每年只飛行一次,每次發射成本超過20億美元)。

NASA對SLS的首要科學應用是歐羅巴快帆任務,旨在尋找木星一顆神秘的、載有海洋的衛星歐羅巴上宜居性和生命的跡象。但是,火箭的進度延誤可能迫使歐羅巴快帆號改用更小、更慢、更便宜的商業助推器發射。對於星際探測器來說,這樣的選擇更難考慮,因為星際探測器對速度的需求將使強大的SLS達到極限(因此有助於證明火箭的存在是合理的)。

如圖所示,在美國國家航空航天局(NASA)太空發射系統(SLS)火箭的首次試飛準備工作期間,SLS火箭有朝一日可能會發射星際探測器。圖片來源:Steven Seipel NASA

NASA馬歇爾太空飛行中心SLS有效載荷利用經理羅布·斯托夫說:“認為以後會有更好的東西出現,並希望一切完美地結合在一起,是非常危險的。” “SLS即將上線並將可供使用,這很棒。這是應該加以利用的東西。”

目前,麥克納特和他的同事們都同意。“這正處於技術上可行的邊緣,它看起來不如《星際迷航》中的飛船那麼好,但我不知道去哪裡買那些飛船,”他說。“[SLS]的價格很高,但我知道去哪裡買那玩意兒。”

為此,NASA的太陽物理學部門——與地球科學、行星科學和天體物理學部門一起構成了該機構科學任務理事會的四大支柱——將在未來三年內為麥克納特和他的同事們提供650萬美元,以加強他們概念性任務的科學和工程細節。由此產生的研究將為2021年的太陽物理學十年調查提供依據,這是一項每10年一次的社群評估,旨在指導聯邦政府制定國家空間科學目標和預算。當調查建議於2023年釋出時,登上榜首將是使星際探測器成為現實的最大一步。未能達到該目標可能會使其至少在任務規劃的邊緣再待十年。

然而,即使星際探測器獲得了調查的令人垂涎的祝福,麥克納特和他的同事們也認為,它仍然需要來自NASA其他部門(例如該機構的行星科學和天體物理學部門)的“支援”,以最大限度地提高其實際飛行的機會。因此,該任務在其離開太陽系的過程中安排了密集的跨學科科學觀測議程,範圍從研究矮行星到收集遙遠星系的光線。理想情況下,每組觀測都將使用其自身的專用儀器,並依賴於獨特的、個性化的飛行剖面——但這在離開太陽系的這艘快船上是不可能的,因為船上的一切都必須是多用途的,即使是微小的軌跡調整也可能帶來重大後果。

尾巴搖狗

在最近在紐約探險傢俱樂部舉行的專門討論星際探測器科學的研討會上,不同研究界希望利用該任務的緊張關係已經顯現出來。對於一些與會者來說,跨學科的討論使該任務所謂的太陽物理學重點似乎幾乎成了事後諸葛亮。

旅行者號資深首席研究員、APL的湯姆·克里米吉斯曾參與過水星、冥王星和兩者之間每顆行星的任務,他說:“如果主要目標是瞭解日光層的形狀,那麼這應該高於一切。” “我們絕不能讓星際探測器成為‘聖誕樹’。如果每個人都可以在上面掛自己的裝飾品,那麼,它當然會太重、成本太高,並會因自身重量而沉沒,永遠不會實現。”

爭論的關鍵點是宇宙飛船實際應該去哪裡。透過效仿旅行者號的腳步,從日光層稀薄的前導半球——它的“鼻子”附近離開,大概可以最快地進入星際介質,並且還可以更近距離地研究一條神秘的帶狀特徵,這條帶狀特徵最早在2009年被觀測到,由高能原子組成,覆蓋了部分日球層頂。橫向離開太陽系——離開日光層的“側翼”——可以提供更好的日光層形狀的整體檢視,並加強對在其湍流邊緣掃過的星際塵埃的研究。支援側翼的另一個因素是中國航天局開展自己的日光層任務的潛在計劃,該計劃由北京大學的宗秋剛提出。宗秋剛的提案呼籲發射雙“星際快車探測器”,一個朝向鼻子發射,另一個朝向尾部發射,最早可能在2024年發射——兩者都將在2049年左右到達100個天文單位。

APL的星際探測器副專案科學家凱瑟琳·曼特說:“看到這些結果會很有趣。” “如果我們從側翼出去,我們將覆蓋所有三個方向。”

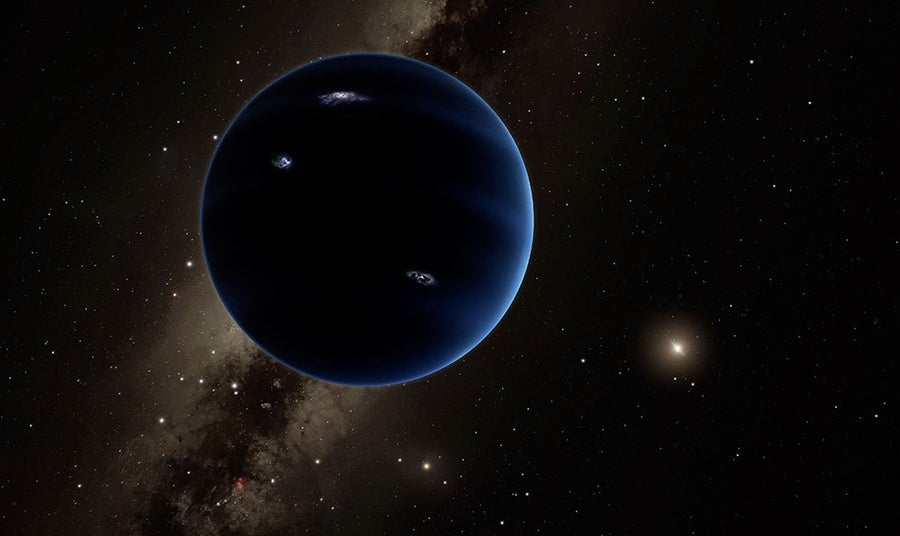

在冥王星之外研究大量矮行星和其他冰冷漂浮物的科學家可能是研討會上唯一對探測器軌跡持不可知論態度的參與者。聖路易斯華盛頓大學的行星科學家威廉·麥金農說:“無論太陽物理學界希望將宇宙飛船指向哪個方向,沿途都會有一個或多個非常有趣的[天體]。” 然而,如果天文學家很快發現第五顆巨行星,而間接證據表明這顆行星可能潛伏在太陽系後方,那麼這種不可知論可能會結束。基於假想行星對較小天體軌道的影響的領先理論模型表明,它的質量可能是地球的五倍,並且距離太陽大約400到500個天文單位,朝向日光層的尾部。

一顆假想的第五顆巨行星的藝術家插圖,它可能存在於冥王星之外的遙遠地方。這樣一個世界可能是星際探測器離開太陽系時不可抗拒的目標。圖片來源: Caltech和R. Hurt (IPAC)

APL的研究員、星際探測器行星科學規劃負責人柯比·魯尼昂說:“如果發現第五顆巨行星,那麼朝它飛去將是非常有力的理由。” “對於這種飛掠,仍然可以進行太陽物理學研究。也許我們應該讓尾巴搖狗。”

派遣星際探測器飛掠一顆新發現的巨行星幾乎肯定會鞏固NASA行星科學部門的參與,從而可能增加任務預算並確保其通往發射臺的道路。然而,這也可能冒著破壞任務主要由太陽物理學驅動的科學目標的風險。普羅沃尼科娃說:“如果日光層的形狀像一個風向袋,如果我們朝尾部飛去,我們還能到達星際介質嗎?” “一些模型預測,尾部可能會延伸數千個天文單位。如果這是真的,宇宙飛船最終可能會到達那裡,但我們誰也活不到看到那一天。”

太空和時間的航行

說實話,即使它真的發射了,壽命表和深空任務的漫長時間尺度也為星際探測器除最年輕的規劃者之外的所有人看到了整個事業的黯淡前景。但這也被考慮在內:去年,曼特正式邀請了研究宇宙飛船團隊的普林斯頓大學社會學家珍妮特·維爾泰西參與星際探測器任務。

維爾泰西說:“計劃這次任務的大多數人將在任務完成時去世。” “我們以前發射的所有任務都沒有考慮到這種壽命。但是,星際探測器需要從一開始就為一個跨世代的、連續的過程進行規劃。嬰兒潮一代現在負責執行它,X世代將接下來執行它。但是,千禧一代將在它到達日球層頂時執行它,Z世代將在它到達星際介質時執行它。”

維爾泰西的一些擔憂是技術性的:如何在多代人之間構建科學觀測;如何讀取和儲存來自半個世紀前的宇宙飛船的資料。但她思考最多的是文化問題:如何確保一代人辛辛苦苦獲得的運營知識 передается 給下一代並經受住時間的考驗?如何保證個人在將他們的一生奉獻給一些更偉大、尚未實現的事業後,能夠優雅地離開?她懷疑,這些問題的解決方案不會在任何電子表格或超級計算機計算中找到。相反,成功地航行到太陽系之外的極限將需要重新點燃講故事和儀式的永恆藝術,建立一個基於任務的神話,圍繞這個神話,一代又一代的科學家可以團結起來。

保羅說:“我們正在非常謹慎地準備這項任務,不僅要成功到達日光層,還要成功地將領導權從一代人 передается 給下一代。” “我們意識到我們不是這項任務的原因——我們是星際探測器得以實現的工具。”

所有這一切都讓麥克納特感到高興,在他數十年的星際追求中,他偶爾將自己比作西西弗斯,希臘神話中的人物註定要將一塊永遠倒退的巨石推上山。他說:“我一直在努力將這塊石頭滾上山。” “但我也一直在拼命地試圖說服其他人,他們真的、真的會喜歡接手。”