6600萬年前的小行星撞擊不僅摧毀了恐龍,還幾乎將海洋中的生命重置為簡單的微生物原始湯。科學家們推測,阻止海洋生態系統完全崩潰的原因可能是有殼藻類,它們可以以其他生物為食,但仍保持光合作用的能力。這種技能將在漫長的黑暗時期內保持海洋領域複雜食物網的基礎。

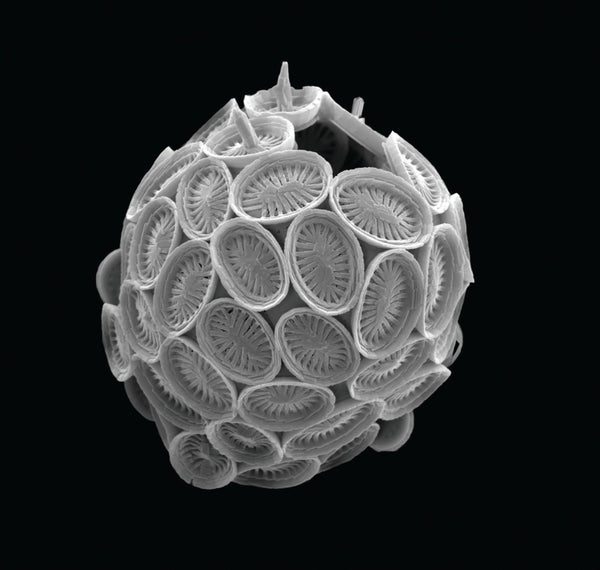

這種掠食性浮游生物屬於一個名為顆石藻或顆石粒的鎧裝藻類生物家族。它們已經存在了大約2億年,許多形式仍然作為海洋浮游生物在海洋中漂浮。但它們的生存意義尤其重大,尤其是在白堊紀末期的大滅絕之後,當時小行星撞擊和野火灰燼產生的碎片遮蔽了太陽兩年。生命經歷了一個漫長的“撞擊冬天”,當時光合作用幾乎停止。

南安普頓大學古生物學家薩曼莎·吉布斯說:“海洋中的食物網以光合作用為基礎,就像陸地一樣,但在海洋中,光合作用是由微小的細菌和藻類進行的。”她是科學進展新研究的主要作者。顆石藻是白堊紀的這些能量轉換器之一,撞擊後約90%的顆石藻物種滅絕。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

吉布斯說,由於缺乏光照來滿足它們的能量需求,“少數倖存物種能夠轉向食物捕獲和攝取。” 顆石藻化石中的小孔表明倖存者擁有鞭毛,可以讓他們移動和跟蹤其他生物。研究人員追蹤了獵食藻類在化石記錄中的流行程度,並模擬了這些生物的進化,以展示它們如何能夠在太陽消失後以及太陽迴歸時(它們再次繁殖)生存和適應。

長期以來,專家們一直想知道像顆石藻這樣的利用光合作用的生物如何在沒有陽光的情況下生存下來。德克薩斯大學奧斯汀分校古生物學家克里斯托弗·洛厄裡說:“這是一個非常令人興奮的發現,它在很大程度上解釋了滅絕中一個明顯的悖論。”他沒有參與這項研究。

該模型還可以解釋其他生物的變化。被稱為有孔蟲或有孔蟲的小生物也受到了撞擊的打擊,但仍然存在。它們也披著鎧甲,倖存下來的那些進化出了刺。洛厄裡說,這些刺會與微型觸手一起幫助有孔蟲抓住更大的獵物,這加強了其他單細胞生物也改變了它們的攝食方式的觀點。

最終,顆石藻倖存者再次開始進行光合作用,在光線返回時重振了海洋的食物網。微小而飢餓的藻類幫助拯救了海洋。