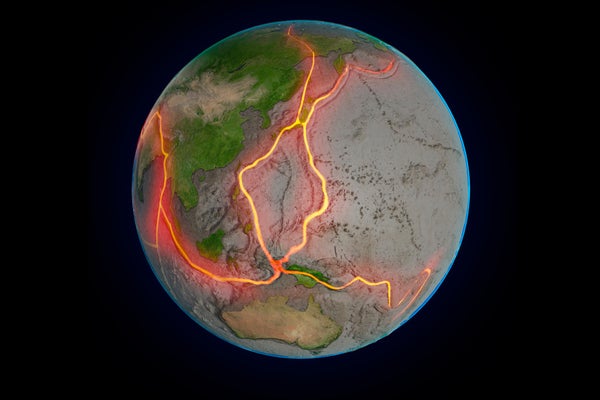

地球表面是一個動盪的地方。山脈隆起,大陸合併又分裂,地震撼動大地。所有這些過程都源於板塊構造,即地球地殼巨大板塊的運動。

這種運動可能是生命在此存在的原因。地球是唯一已知擁有板塊構造的行星,也是唯一已知擁有生命的行星。大多數科學家認為這不是巧合。透過將巨大的地殼塊拖入地幔(地球的中間層),板塊構造從地球表面和大氣層中吸收碳,從而穩定氣候。它還將孕育生命的礦物質和分子推向地表。所有這些因素共同造就了一個生命蓬勃發展的地方,從海洋深淵到巍峨的山峰。

但研究人員不知道板塊構造何時或為何開始,這使得確定這個過程對於生命的演化和多樣化有多重要變得困難。有些人認為板塊運動在短短 7 億年前才開始活躍,當時簡單的多細胞生命已經存在。另一些人則認為,當地球板塊首次破裂分離時,只有單細胞生物佔據主導地位。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

事實上,隨著新方法讓科學家能夠更深入地探究過去,一些人現在認為板塊構造在地球形成後不久就出現了——甚至可能早於生命本身。如果這個假設是真的,這可能表明即使是最原始的生命也是在一個活躍的星球上進化而來的——這意味著板塊構造可能是尋找外星生命的關鍵要素。

“長期歷史的唯一可靠觀察方式是在我們自己的星球上,” Jesse Reimink說道,他是一位研究早期地球歷史的賓夕法尼亞州立大學地球科學家。“在我們可以處理系外行星資料之前,我們真的需要了解行星體的生命週期。”

證據的破壞

只有地球擁有拼圖狀的構造板塊,它們像碰碰車一樣碰撞和分離。 太陽系中的其他岩石行星只有一個堅硬的地殼外殼——科學家稱之為“停滯蓋”或“單蓋”構造的地質構造。

在板塊構造中,煎餅狀的脆性地殼和上地幔騎在下方更熱、更具流動性的地幔之上。新的地殼形成於洋中脊,在那裡,分離板塊之間的縫隙為來自地幔的岩漿上升創造了空間。在一個地質平衡作用中,緻密的大洋地殼在俯衝帶被破壞,在那裡,一個板塊滑到另一個板塊之下。已知最古老的大洋地殼位於地中海,其歷史僅可追溯到 3.4 億年前,這對於確定板塊構造何時出現而言,時間太短而無用。

冰島東北部克拉夫拉,兩個構造板塊彼此遠離的山脊裂縫。

Michele D'Amico supersky77/Getty Images

大陸地殼比大洋地殼輕,漂浮在俯衝造成的破壞之上。但即便如此,地球早期遺留下來的東西仍然很少,而且剩下的東西也受到了侵蝕和變形。今天地表岩石中,只有不到 7% 的岩石年齡超過 25 億年。追溯到 40.3 億年前的冥古宙,岩石記錄已完全消失。地球生命最初的五億年沒有留下任何玄武岩。

由於這種持續的行星迴圈,板塊構造最古老的確鑿證據——僅在俯衝帶形成的岩石——只能追溯到大約7 億年前。另一個有力的證據是,在大約 9 億年前,俯衝啟動期間被推到大陸地殼上的大洋地殼碎片在全球範圍內出現。在這個地質時間框架內,多細胞動物,如海綿和櫛水母,才剛剛出現。

一些地球科學家認為板塊構造自那時起才開始運作。但更多人懷疑板塊構造出現得更早,在從 40 億年前到 25 億年前的太古宙。證據主要基於岩石的化學分析。例如,大約 30 億年前,有跡象表明越來越多的地殼熔化並重塑,而不是直接從地幔岩石中形成。大約 38 億年前,地球最古老礦物質的化學成分變化表明,地殼從穩定、長壽命的地殼轉變為壽命更短、更現代的地殼,這可能表明俯衝的開始。雖然沒有單一的公認日期,但太古宙看起來很有希望成為地球上發生重大地質變化的時期。

“這指向一個非常重要的轉變,” Nadja Drabon說道,她是一位哈佛大學的地球和行星科學家,領導了這項研究,該研究表明地殼轉變為壽命更短的地殼。

一把沙子

無論構造運動何時開始,地球科學家都認同它可能有助於推動生命的進化和複雜性。

“可能存在數十億個擁有某種原始生命的行星,但建造無線電發射器或發射火箭的能力需要一套特定的環境條件,這些條件只可能發生在擁有板塊構造以及海洋和大陸的行星上,”德克薩斯大學達拉斯分校的地球科學家Robert Stern告訴 Live Science。

在史前動物中,板塊構造活動與更快的進化速度有關,可能是因為地質運動分裂了棲息地,併為生命進化創造了新的生態位。

研究表明,腔棘魚的進化可能部分受到板塊構造的驅動。

loonger/Getty Images

板塊構造也可能使生命能夠從毀滅性的物種大滅絕中恢復過來。例如,在二疊紀末期,由二氧化碳噴射火山爆發驅動的物種大滅絕導致地球上 90% 的物種滅絕。地球上的生命最終得以恢復,因為大陸岩石的風化分解了含碳礦物質,並將它們衝入海洋,海洋生物將它們變成珊瑚礁和貝殼,這些珊瑚礁和貝殼變成石灰岩,並最終俯衝回地球內部。當大氣層失控時,構造運動會逐漸將地球轉變回更適宜生命生存的環境。

雖然幾乎所有地球科學家都認同,如果沒有板塊構造,地球上的生命可能僅限於原始生物的觀點,但一小部分研究人員現在認為,板塊構造可能出現得更早——甚至可能透過將支援生命的礦物質從地球內部帶到地殼,從而促進了生命的起源。

這是一個棘手的領域,將研究人員推回到 40 億年前,進入冥古宙。地球存在最初 5 億年的唯一直接證據是鋯石的存在,鋯石是一種在幔溫和壓力下熔化後仍然存在的礦物質。雖然曾經包含這些礦物質的岩石已經熔化消失,但鋯石(比沙粒還小)仍然存在。

“它們非常非常小,我們只是不遺餘力地嘗試從它們身上獲取我們能獲得的最後一點資訊,” Drabon 告訴 Live Science。

這些來自冥古宙的鋯石非常稀少;全世界發現的所有鋯石可能都只能裝滿一個頂針。然而,這一小撮鋯石表明,地球早在 44 億年前就擁有海洋——就在地球形成後 2 億年,並且在當今所有生命的祖先存在之前不久。根據今年 6 月發表的一項研究,早在地球形成後 6 億年,地球就同時擁有了陸地和淡水。

對於一些研究人員來說,這表明地球地殼可能在冥古宙就已經迴圈利用。耶魯大學地球物理學家 Jun Korenaga 表示,水會削弱地殼,從而產生破裂的可能性,進而產生俯衝。“因為水是板塊構造所必需的,所以問題就變成了,‘如果我們有地表水,為什麼我們不能有板塊構造?’” Korenaga 說道。

在 2023 年發表的實驗工作中,研究人員在高壓下熔化岩石,發現模擬俯衝的條件創造了類似於地球最古老岩石的岩石。 Korenaga 還認為,板塊構造是將早期地球大氣層中的二氧化碳含量從金星的水平降低到太古宙初期地球上存在的更溫和濃度的唯一有效方法。

有趣的是,冥古宙期間還發生了另一件重要事件,這使得地球與周圍的岩石鄰居截然不同:大約在地球首次聚合 1 億年後,一個行星大小的天體撞擊了地球,徹底粉碎並熔化了兩個天體,並將物質拋射出去,形成了月球。 今年早些時候發表的一篇論文對這次撞擊進行了建模,發現兩個天體的混合可能在地球地幔中產生了熱物質羽流,這可能在約 2 億年後啟動了俯衝。

“為什麼地球是唯一擁有板塊構造的岩石行星?” 該論文的第一作者、加州理工學院地球動力學博士後研究員 Qian Yuan 說道。“我認為形成月球的巨大撞擊可能是主要因素。”

但並非所有人都相信這個說法。加州大學洛杉磯分校地球科學榮譽退休教授 T. Mark Harrison 告訴 Live Science,冥古宙板塊構造的開始是一個有趣的想法,但證據仍然非常少。他擔心這個問題各個方面的地球科學家都對自己的主張過於自信。“但我們最不需要的就是一種基於字面意義上的‘一頂針沙粒’的新形式的群體思維,” Harrison 在一篇標題直白的文章《我們不知道板塊構造何時開始》中寫道。

其他世界的生命

如果板塊構造孕育了生命,甚至只是複雜的生命,那麼在浩瀚星空中尋找其他生物可能會引導人類找到一個地質活動活躍的行星。

牛津大學地幔動力學專家 Tobias Meier 表示,不幸的是,我們目前還無法探測遙遠系外行星上的板塊構造。但在 2021 年,Meier 和他的團隊使用熱資料和計算機建模來確定,距離地球 49 光年的岩石系外行星 LHS 3844 b 可能擁有活躍的地幔和移動的地殼。

研究人員懷疑距離地球 49 光年的系外行星 LHS 3844b 也可能具有板塊構造。

NASA, ESA, CSA, Dani Player (STScI))

LHS 3844 b 不太可能孕育生命。它離其恆星非常近,並且沒有大氣層。這顆行星的一半處於永久的白天,溫度為 1412 華氏度(767 攝氏度),而另一半在夜晚則為零下 429 華氏度(零下 273 攝氏度)。 Meier 和他的同事在 2021 年報告稱,正是這顆行星兩側的溫差驅動了 LHS 3844 b 中的地幔運動。如果這是真的,那麼這種版本的板塊構造看起來與地球的截然不同。但這顯示了宇宙中其他地方可能潛伏的行星地質的多樣性。

“最終,瞭解是什麼原因導致了構造運動,以及它是否可以在不同的行星上執行,將有助於我們瞭解這些行星是否適宜居住,” Meier 說道。

更強大的望遠鏡,如 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,可能會在不久的將來更好地暗示系外行星的地質情況。但澳大利亞昆士蘭科技大學地球物理學家 Craig O'Neill 表示,地球的近鄰也值得仔細研究。金星就在隔壁,它過去是否具有構造運動仍然存在爭議。瞭解其當前的單蓋地質情況可能有助於科學家弄清楚這兩個行星的命運為何會分道揚鑣,以及板塊構造是否可以解釋為什麼一個行星孕育了生命而另一個行星可能沒有。

“板塊構造未來發展的大部分將來自仰望星空,” O'Neill 告訴 Live Science,“而不是向內審視。”

版權所有 2024 LiveScience,Future 公司旗下。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、改寫或重新分發本材料。