在20世紀初,科學家們對構成我們物理世界的基石知之甚少。到本世紀末,他們不僅發現了構成所有可觀測物質基礎的所有元素,還發現了一系列更基本的粒子,這些粒子構成了我們的宇宙、我們的星球和我們自身。這場革命的工具是粒子加速器。

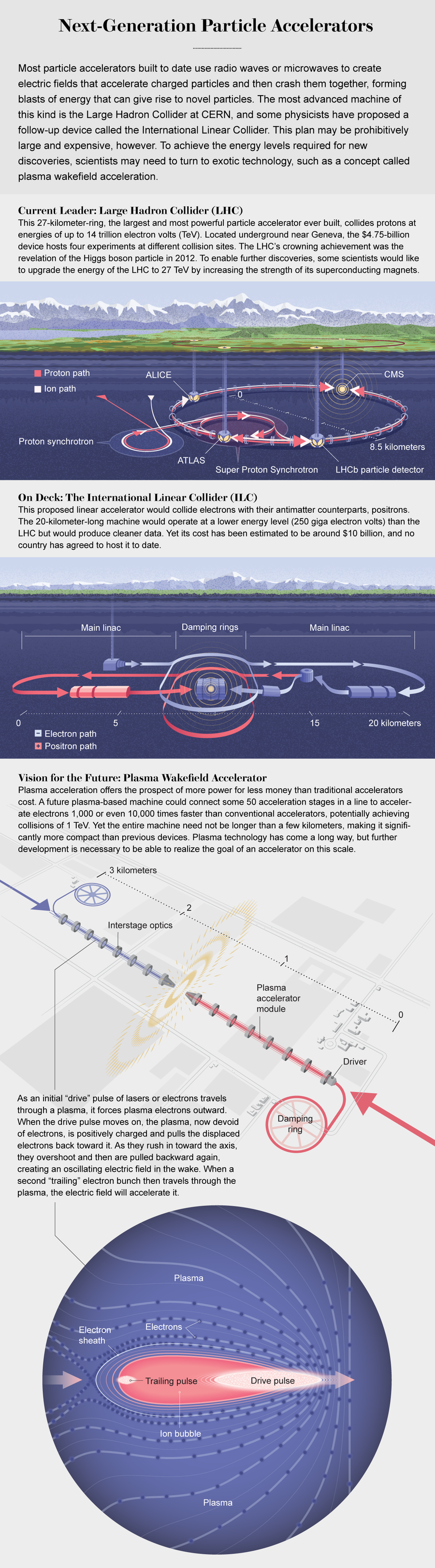

粒子加速器的巔峰成就出現在2012年,當時大型強子對撞機(LHC)發現了長期以來人們一直尋求的希格斯玻色子。LHC是一個27公里長的加速環,它在日內瓦附近的歐洲核子研究中心(CERN)以每個束團七萬億電子伏特(TeV)的能量對撞兩束質子束。它是迄今為止建造的規模最大、最複雜、也可以說是最昂貴的科學裝置。希格斯玻色子是粒子物理學主流理論——標準模型——中最新的一塊拼圖。然而,自那次發現以來的近10年裡,這臺機器或任何其他加速器都沒有再發現新的粒子。

我們是否已經找到了所有可以找到的粒子? 很可能沒有。粒子物理學的標準模型無法解釋暗物質——宇宙中大量存在但不可見的粒子。一個流行的標準模型擴充套件——超對稱——預測存在著比我們已知的粒子多得多的粒子。物理學家們還有其他深刻的未解之謎,例如:是否存在額外的空間維度?為什麼在可觀測宇宙中存在巨大的物質-反物質不平衡?為了解開這些謎團,我們可能需要比我們今天擁有的粒子對撞機更強大的對撞機。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

許多科學家支援建造國際直線對撞機(ILC)的計劃,這是一種直線形加速器,將產生2500億(吉)電子伏特(GeV)的碰撞能量。雖然不如LHC強大,但ILC將使電子與其反物質對應物——正電子——發生碰撞,這兩種基本粒子有望比LHC中的質子-質子碰撞產生更乾淨的資料。不幸的是,ILC的設計需要一個約20公里長的設施,預計耗資超過100億美元——如此高的價格使得迄今為止沒有哪個國家承諾主辦它。

與此同時,還有計劃透過增加用於彎曲質子的超導磁體的強度,將LHC的能量升級到現有隧道中的27 TeV。除此之外,歐洲核子研究中心正在提議建造一個周長100公里的電子-正電子和質子-質子對撞機,稱為未來環形對撞機。這種機器可以在質子-質子碰撞中達到前所未有的100 TeV能量。然而,這個專案的成本很可能與ILC相當或超過ILC。即使它被建造出來,也必須等到LHC在2035年後停止執行才能開始工作。

但這些龐大而昂貴的機器並不是唯一的選擇。自20世紀80年代以來,物理學家一直在開發對撞機的替代概念。其中一種被稱為等離子體加速器,它在提供TeV級對撞機方面顯示出巨大的潛力,這種對撞機可能比基於現有技術的機器更緊湊、更便宜。

粒子動物園

粒子加速器的故事始於1897年,在劍橋大學卡文迪許物理實驗室。在那裡,J.J.湯姆遜使用臺式陰極射線管(類似於平板電視出現之前的大多數電視機中使用的陰極射線管)創造了最早版本的粒子加速器。他發現了一種帶負電的粒子——電子。

不久,物理學家們利用放射性粒子作為射彈轟擊原子,從而確定了另外兩種原子成分——質子和中子。在20世紀30年代,出現了第一臺環形粒子加速器——由歐內斯特·勞倫斯發明的一種掌上大小的裝置,稱為迴旋加速器,它可以將質子加速到約80千伏。此後,加速器技術迅速發展,科學家們能夠提高加速帶電粒子的能量,以探測原子核。這些進步導致了數百種亞核粒子的發現,開啟了基於加速器的高能物理時代。隨著上世紀最後四分之一加速器束能量的迅速提高,這些動物園粒子被證明是由標準模型預測的僅僅17種基本粒子構成的。所有這些粒子,除了希格斯玻色子,都在20世紀90年代末的加速器實驗中被發現。希格斯玻色子最終在LHC上的出現,使得標準模型成為現代粒子物理學的最高成就。

除了成為歷史上最成功的科學發現工具之外,加速器還在醫學和我們的日常生活中找到了許多應用。它們被用於CT掃描器、骨骼X光檢查和惡性腫瘤放射治療。它們在食品滅菌和產生用於無數醫學測試和治療的放射性同位素方面至關重要。它們是X射線自由電子雷射器的基礎,成千上萬的科學家和工程師正在使用X射線自由電子雷射器在物理、生命和生物科學領域進行前沿研究。

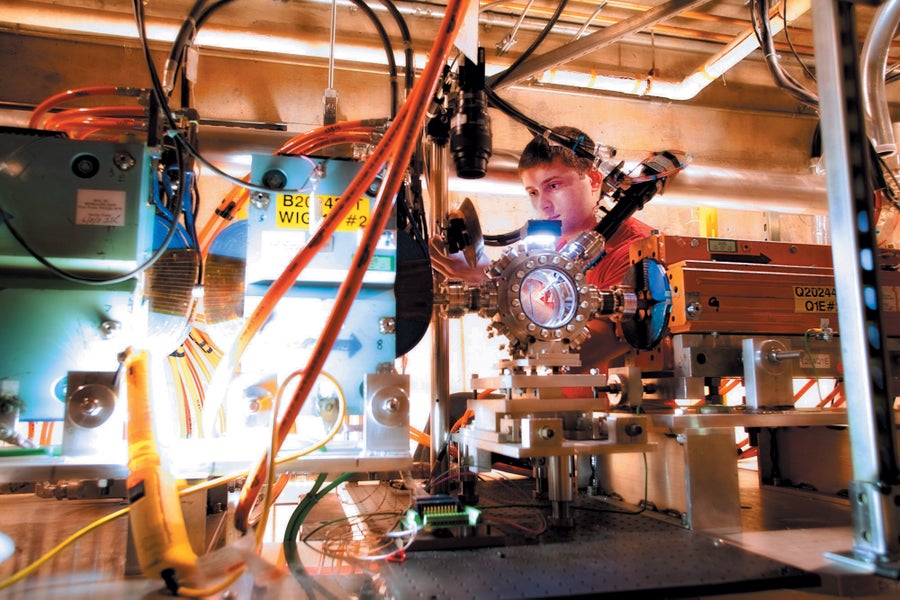

科學家在加利福尼亞州SLAC國家加速器實驗室的先進加速器實驗測試設施(FACET)測試等離子體加速器原型。圖片來源:Brad Plummer 和 SLAC 國家加速器實驗室

加速器基礎

加速器有兩種形狀:環形(同步加速器)或線性(直線加速器)。所有加速器都由無線電波或微波供電,可以將粒子加速到接近光速。例如,在LHC中,兩個方向相反的質子束反覆穿過沿環形分佈的所謂射頻腔段。這些腔體內的無線電波產生正負振盪的電場,以確保帶正電的質子始終感受到向前的拉力。這種拉力加速了質子並向它們傳遞能量。一旦粒子獲得了足夠的能量,磁透鏡就會將質子束聚焦到沿環形的幾個非常精確的碰撞點。當它們碰撞時,它們會產生極高的能量密度,從而導致新的、質量更高的粒子的誕生。

然而,當帶電粒子在圓圈中彎曲時,它們會發射“同步輻射”。對於任何給定的環形半徑,這種能量損失對於較重的粒子(如質子)來說要小得多,這就是LHC是質子對撞機的原因。但對於電子來說,損失太大了,尤其是當它們的能量增加時,因此旨在碰撞電子和正電子的未來加速器必須是直線對撞機,或者具有非常大的半徑,以最大限度地減少曲率,從而減少電子發射的輻射。

對於給定的束能量,加速器複合體的尺寸最終取決於在結構發生電擊穿之前可以向加速結構泵入多少射頻功率。傳統的加速器使用銅來構建這種加速結構,擊穿閾值意味著每米可以新增的最大能量在2000萬到5000萬電子伏特(MeV)之間。加速器科學家們已經試驗了在更高頻率下工作的新型加速結構,從而提高了電擊穿閾值。他們還在努力提高超導腔內的加速場強度,超導腔現在已常規用於同步加速器和直線加速器。這些進步非常重要,並且幾乎肯定會在任何正規化轉變概念顛覆高度成功的傳統加速器技術之前得到實施。

最終,可能需要其他策略。1982年,美國能源部的高能物理專案啟動了一項適度的倡議,以研究加速帶電粒子的全新方法。該專案產生了許多想法;其中三個看起來特別有希望。

第一個被稱為雙束加速。該方案使用相對便宜但高電荷的電子脈衝在腔體中產生高頻輻射,然後將這種輻射轉移到第二個腔體以加速第二個電子脈衝。歐洲核子研究中心正在一臺名為緊湊型直線對撞機(CLIC)的機器上測試這一概念。

另一個想法是碰撞繆子,繆子是比電子重得多的表親。它們更大的質量意味著它們可以在圓圈中加速而不會像電子那樣損失那麼多能量到同步輻射。缺點是繆子是不穩定的粒子,壽命為百萬分之二秒。它們是在稱為π介子的粒子衰變過程中產生的,而π介子本身必須透過用強質子束碰撞特殊靶標來產生。從來沒有人建造過繆子加速器,但加速器科學家中存在該想法的堅定支持者。

最後,還有基於等離子體的加速。這個概念起源於20世紀70年代,由加州大學洛杉磯分校的約翰·M·道森提出,他提議使用強雷射脈衝或一束電子產生的等離子體尾波,以比傳統加速器快1000倍甚至10000倍的速度加速第二束粒子。這個概念後來被稱為等離子體尾波場加速器。它透過提高將這些龐大機器小型化的前景而引起了極大的興奮,就像積體電路在20世紀60年代開始小型化電子產品一樣。

圖片來源:尼克·博克爾曼

物質的第四態

大多數人熟悉物質的三種狀態:固態、液態和氣態。等離子體通常被稱為物質的第四態。儘管在我們日常經驗中相對罕見,但它是我們宇宙中最常見的物質狀態。據估計,宇宙中超過99%的可見物質都處於等離子體狀態——例如,恆星是由等離子體構成的。等離子體基本上是一種電離氣體,具有相等密度的電子和離子。科學家們可以很容易地在實驗室中形成等離子體,方法是將電流透過氣體,就像在普通熒光燈管中一樣。

等離子體尾波場加速器利用了你可以在快艇或噴氣式飛機後面找到的那種尾波。當船向前移動時,它會排開水,水會移動到船後方形成尾波。類似地,緊密聚焦但超強的雷射脈衝以光速穿過等離子體時,可以透過施加輻射壓力並將等離子體電子排出其路徑來產生相對論尾波(即,也以接近光速傳播的尾波)。如果不是雷射脈衝,而是將高能量、高電流的電子束髮送到等離子體中,則這些電子的負電荷可以排出所有等離子體電子,這些電子感受到排斥力。較重的等離子體離子(帶正電)保持靜止。在脈衝過去之後,排出的電子被負電荷和正電荷之間的力吸引回離子。電子移動得太快,以至於它們超過了離子,然後再次感受到向後的拉力,從而形成了振盪尾波。由於等離子體電子與等離子體離子分離,因此在這個尾波內部存在電場。

如果第二束“拖尾”電子束跟隨第一束“驅動”脈衝,則這束拖尾束中的電子可以從尾波中獲得能量,這與傳統加速器中電子束被射頻波加速的方式非常相似。如果拖尾束中有足夠的電子,它們可以從尾波中吸收足夠的能量,從而抑制電場。現在,拖尾束中的所有電子都看到了恆定的加速場,並以相同的速率獲得能量,從而減少了束的能量散佈。

等離子體加速器相對於其他方案的主要優勢在於,等離子體尾波中的電場強度可以很容易地比傳統射頻腔中的電場強度強1000倍。此外,驅動束傳遞給尾波的能量中,非常大的一部分可以被拖尾束提取。這些效應使得基於等離子體尾波場的對撞機可能比傳統對撞機更緊湊、更便宜。

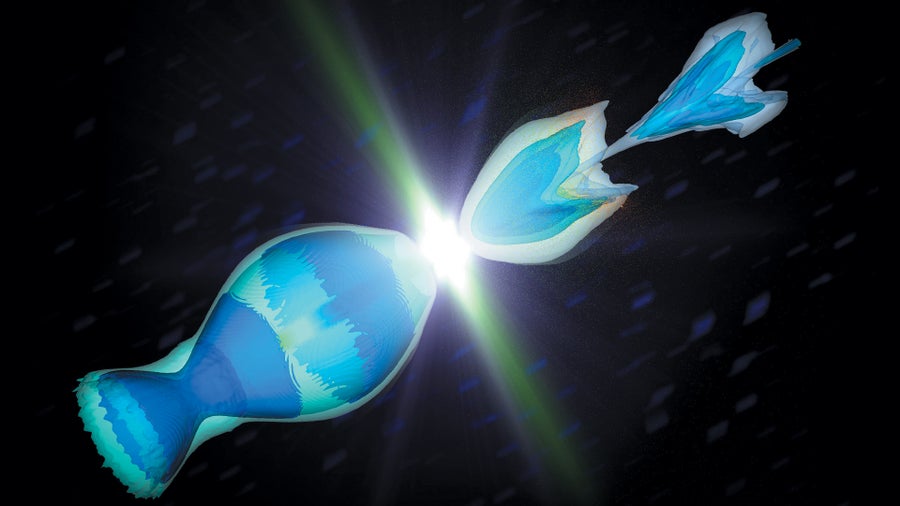

等離子體加速加速的電子和正電子在這個先進加速方案的計算機模擬中發生碰撞。圖片來源:F. Tsung, W. AN/U.C.L.A. 和 SLAC 國家加速器實驗室

等離子體的未來

在過去的二十年裡,雷射驅動和電子驅動的等離子體尾波場加速器都取得了巨大的進步。我在加州大學洛杉磯分校的團隊與SLAC國家加速器實驗室的物理學家在他們在門洛帕克(加利福尼亞州)的先進加速器實驗測試設施(FACET)進行了原型實驗。我們注入了初始能量為20 GeV的驅動和拖尾電子束,發現拖尾電子在穿過1.3米長的等離子體後獲得了高達9 GeV的能量。我們還在概念驗證實驗中使用僅1米長的等離子體在正電子束中實現了4 GeV的能量增益。世界各地的其他幾個實驗室也使用雷射驅動的尾波在電子束中產生了多GeV的能量增益。

等離子體加速器科學家的最終目標是實現一臺直線加速器,該加速器可以碰撞緊密聚焦的電子和正電子束,或電子和電子束,總能量超過1 TeV。為了完成這項壯舉,我們可能需要串聯連線大約50個單獨的等離子體加速器級,每個級增加10 GeV的能量。

然而,透過如此多的等離子體加速器級對準和同步驅動束和拖尾束,以所需的精度進行碰撞,這是一個巨大的挑戰。尾波的典型半徑小於一毫米,科學家們必須以亞微米級的精度注入拖尾電子束。他們必須將驅動脈衝和拖尾束之間的時間同步到小於一千億分之一秒。任何未對準都會導致束質量下降和能量損失,以及由於電子圍繞等離子體尾波軸振盪而引起的電荷損失。這種損失以硬X射線發射的形式表現出來,稱為貝塔電子輻射,並對我們可以從等離子體加速器中獲得的能量施加了有限的限制。

其他技術障礙也阻礙了立即將這個想法轉化為對撞機。例如,粒子對撞機的主要品質因數是亮度——基本上是衡量在給定的時間內可以透過給定空間的粒子數量的指標。亮度乘以橫截面——或兩個粒子將碰撞的機會——告訴你每秒你可能在給定能量下觀察到多少特定型別的碰撞。1 TeV電子-正電子直線對撞機的所需亮度為1034 cm–2s–1。要實現這種亮度,碰撞束需要具有平均功率,每個束為20兆瓦——每束1010個粒子,重複頻率為10千赫茲,碰撞點處的束尺寸為百億分之一米。為了說明這有多困難,讓我們關注平均功率要求。即使您可以以50%的效率將能量從驅動束轉移到加速束,20兆瓦的功率仍將留在兩個細等離子體柱中。理想情況下,我們可以部分回收這種功率,但這絕非易事。

儘管科學家們在基於等離子體直線對撞機電子臂所需的技術方面取得了實質性進展,但正電子加速仍處於起步階段。很可能需要十年有計劃的基礎科學研究才能使正電子達到我們電子已經達到的水平。或者,我們可以碰撞電子與電子,甚至與質子,其中一個或兩個電子臂都基於等離子體尾波場加速器。科學家們在歐洲核子研究中心探索的另一個概念是透過等離子體柱傳送一個長達數釐米的質子束,並使用隨之而來的等離子體尾波來加速電子束。

基於等離子體的加速器的未來是不確定的,但令人興奮。似乎有可能在十年內,我們可以在大型檯面上建造10 GeV的等離子體加速器,用於使用現有雷射和電子束設施的各種科學和商業應用。但這一成就仍然使我們離實現用於新物理學發現的基於等離子體的直線對撞機還有很長的路要走。儘管我們在等離子體加速器研究方面取得了驚人的實驗進展,但迄今為止實現的束引數還不是我們未來在能量前沿執行的電子-正電子對撞機的電子臂所需要的。然而,鑑於國際直線對撞機和未來環形對撞機的前景尚不明朗,我們最好的選擇可能是堅持完善一種能夠節省尺寸和成本的奇異技術。開發等離子體技術是本世紀的一項科學和工程學的宏偉挑戰,它為研究人員提供了絕佳的機會,讓他們可以承擔風險、發揮創造力、解決引人入勝的問題——以及發現自然界新的基本組成部分的誘人可能性。