我們是否居住在所有可能世界中最好的世界?德國數學家戈特弗裡德·萊布尼茨認為如此,他在 1710 年寫道,我們的星球,儘管有缺點,但也一定是能想象到的最理想的星球。萊布尼茨的觀點被普遍斥為不科學的妄想,尤其是法國作家伏爾泰在他的鉅著《老實人》中。然而,萊布尼茨可能會從至少一群科學家那裡找到同情——天文學家,幾十年來,他們在尋找我們太陽系以外的世界時,一直將地球視為黃金標準。因為地球人仍然只知道一個有生命的世界——我們自己的世界——因此,將地球作為模板來尋找其他地方的生命,例如火星或木星多水的衛星木衛二上最像地球的區域,是有道理的。然而,現在,圍繞太陽以外的恆星執行的潛在宜居行星(即系外行星)的發現正在挑戰這種以地球為中心的觀點。

在過去的二十年中,天文學家已經發現了 1,800 多顆系外行星,統計資料表明,我們的星系至少蘊藏著 1000 億顆系外行星。在迄今為止發現的世界中,很少有與地球非常相似。相反,它們表現出真正的巨大多樣性,在軌道、大小和組成上差異巨大,並且圍繞著各種各樣的恆星執行,包括比我們的太陽小得多、暗淡得多的恆星。這些系外行星的多樣化特徵向我和其他人表明,地球可能遠未達到宜居性的頂峰。事實上,一些與我們自身截然不同的系外行星可能具有更高形成和維持穩定生物圈的可能性。這些“超宜居世界”可能是尋找地外、太陽系外生命的最佳目標。

一個不完美的星球

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

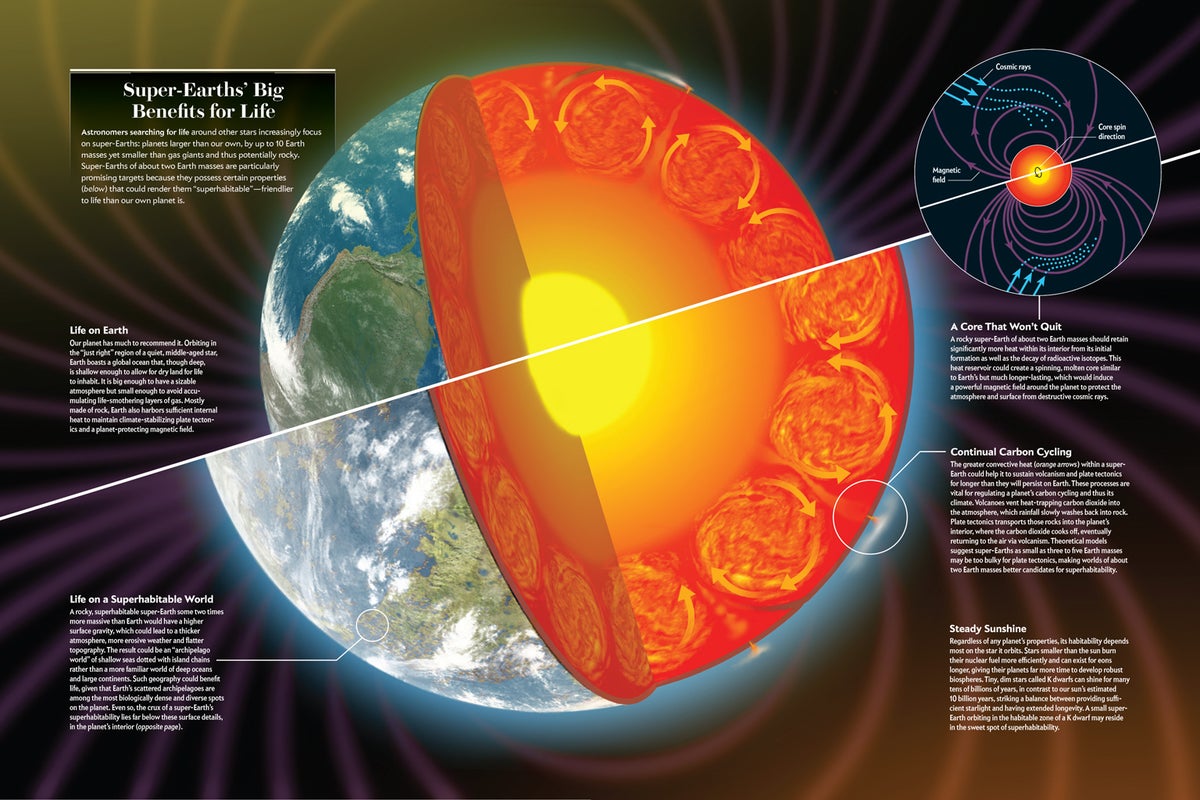

當然,我們的星球確實具有許多特性,乍一看,這些特性似乎是生命的理想之選。地球圍繞著一顆安靜的中年恆星執行,這顆恆星已經穩定地閃耀了數十億年,為生命的產生和進化提供了充足的時間。它擁有生命之源——海洋,這主要是因為它在太陽的“宜居帶”內執行,這是一個狹窄的區域,我們恆星的光既不太強也不太弱。在該區域的內側,行星的水會沸騰成蒸汽;在該區域的外側,水會凍結成冰。地球也有適合生命生存的大小:足夠大,可以用其引力場抓住相當大的大氣層,但又足夠小,以確保引力不會將窒息、不透明的氣體雲拉到行星上。地球的大小及其岩石成分也產生了其他促進宜居性的因素,例如調節氣候的板塊構造和保護生物圈免受有害宇宙輻射的磁場。

然而,我們科學家越是仔細研究我們自己星球的宜居性,我們的世界就越顯得不理想。如今,地球各地的宜居性差異很大,因此其地表的大部分地區相對缺乏生命——想想幹旱的沙漠、營養貧乏的開闊海洋和寒冷的極地地區。地球的宜居性也隨時間而變化。例如,想想石炭紀的大部分時間,從大約 3.5 億年前到 3 億年前,地球的大氣層比現在更溫暖、更潮溼,而且富氧得多。甲殼類動物、魚類和造礁珊瑚在海洋中繁衍生息,茂密的森林覆蓋著大陸,昆蟲和其他陸地生物長到巨大的體型。石炭紀的地球可能比我們今天的地球支援的生物量要多得多,這意味著今天的地球可能被認為不如古代某些時期宜居。

此外,我們知道地球在未來會變得遠不如現在適合生命生存。大約 50 億年後,我們的太陽將基本耗盡其氫燃料,並開始在其核心中融合更多高能氦,導致它膨脹成為一顆“紅巨星”,這將把地球烤成灰燼。然而,早在那個時候之前,地球上的生命就應該已經結束了。隨著太陽燃燒掉氫,其核心溫度將逐漸升高,導致我們恆星的總亮度緩慢增加,每十億年亮度增加約 10%。這種變化意味著太陽的宜居帶不是靜態的,而是動態的,因此隨著時間的推移,隨著它從我們亮度增加的恆星向外掃射,它最終會把地球甩在後面。更糟糕的是,最近的計算表明,地球不在宜居帶的中間,而是在宜居帶的內邊緣,已經搖搖欲墜,接近過熱的邊緣 [見下圖]。

圖片來源:Ron Miller(行星)和 Jen Christiansen(插圖)

尋找超宜居世界

2012 年,當我研究圍繞氣態巨行星執行的巨大衛星的可能宜居性時,我開始思考更適合生命生存的世界可能是什麼樣子。在我們的太陽系中,最大的衛星是木星的木衛三,其質量僅為地球的 2.5%——太小,無法輕易維持類似地球的大氣層。但我意識到,在其他行星系統中,衛星質量接近地球質量是有可能形成的,可能是在恆星宜居帶內的巨行星周圍,在這些地方,衛星可能擁有類似於我們星球的大氣層。

這種巨大的“系外衛星”可能是超宜居的,因為它們為潛在的生物圈提供了豐富的能源。與地球上的生命主要由太陽光提供能量不同,超宜居系外衛星的生物圈也可能從其附近巨行星的反射光和輻射熱,甚至從巨行星的引力場中獲取能量。當衛星圍繞巨行星執行時,潮汐力會導致其地殼來回彎曲,產生摩擦,從而從內部加熱衛星。潮汐加熱現象可能是在木衛二和土衛二上產生地下海洋的原因。也就是說,這種能量多樣性對於巨大的系外衛星來說將是一把雙刃劍,因為重疊能源之間的輕微不平衡很容易將一個世界推入不宜居的狀態。

尚未確定探測到任何系外衛星,無論是否宜居,儘管 NASA 開普勒太空望遠鏡等天文臺的存檔資料可能會遲早揭示一些系外衛星。目前,這些物體的存在和可能的宜居性仍然非常具有推測性。

另一方面,超宜居行星可能已經存在於我們已確認和候選系外行星的目錄中。在 20 世紀 90 年代中期發現的第一批系外行星都是質量與木星相似的氣態巨行星,並且軌道離它們的恆星太近,無法孕育任何生命。然而,隨著行星搜尋技術的不斷改進,天文學家已經開始在更寬、更溫和的軌道上發現越來越小的行星。過去幾年發現的大多數行星都是所謂的超級地球,這些行星比地球大,質量最多是地球的 10 倍,半徑介於地球和海王星之間。事實證明,這些行星在其他恆星周圍非常常見,但我們的太陽系中沒有任何類似的東西圍繞太陽執行,這使得我們自己的太陽系顯得有些非典型。

許多更大、質量更大的超級地球的半徑表明它們的大氣層很厚、很蓬鬆,這使得它們更可能是“迷你海王星”而不是超大型地球。但是,一些較小的行星,可能大小是地球兩倍的世界,可能確實具有類似地球的鐵和岩石成分,並且如果它們在恆星的宜居帶內執行,則可能在其表面上有豐富液態水。我們現在知道,許多潛在的岩石超級地球圍繞著被稱為 M 矮星和 K 矮星的恆星執行,這些恆星比我們的太陽更小、更暗淡,壽命更長。部分原因是由於它們的微小恆星壽命延長,這些超大型地球目前是超宜居世界最引人注目的候選者,正如我在與我的合作者約翰·阿姆斯特朗(韋伯州立大學的物理學家)的建模工作中表明的那樣。

長壽的好處

我們開始工作時就認識到,真正長壽的宿主恆星是超宜居性最基本的要素;畢竟,行星生物圈不太可能在其太陽消亡後倖存下來。我們的太陽已經有 46 億年的歷史,大約在其估計的 100 億年壽命的中途。然而,如果它稍微小一點,它就會是一顆壽命更長的 K 矮星。K 矮星的總核燃料比質量更大的恆星少,但它們更有效地利用燃料,從而延長了壽命。我們今天觀察到的中年 K 矮星比太陽年長數十億年,並且在我們的恆星消亡後仍將閃耀數十億年。它們行星上任何潛在的生物圈都將有更多的時間來進化和多樣化。

K 矮星的光線看起來會比太陽的光線略微發紅,因為它會更多地向紅外線偏移,但它的光譜範圍仍然可以支援行星表面的光合作用。M 矮星更小,更節儉,可以穩定地閃耀數千億年,但它們的光芒非常黯淡,以至於它們的宜居帶非常靠近,可能會使那裡的行星受到強烈的恆星耀斑和其他危險影響。K 矮星比我們的太陽壽命更長,但又不會暗淡得危險,因此似乎位於恆星超宜居性的最佳位置。

今天,其中一些長壽恆星可能蘊藏著潛在的岩石超級地球,這些地球已經比我們自己的太陽系古老數十億年。生命可能在我們的太陽誕生之前很久就在這些行星系統中起源,在年輕的地球上甚至第一個生物分子從原始湯中出現之前,就已經繁榮和進化了數十億年。我對這些古老世界上的生物圈可能能夠像地球上的生命所做的那樣,改變其全球環境以進一步增強宜居性的可能性特別著迷。一個突出的例子是大約 24 億年前的“大氧化事件”,當時地球大氣層中首次開始積累大量的氧氣。氧氣可能來自海洋藻類,並最終導致了能量更密集的代謝的進化,使生物能夠擁有更大、更耐用和更活躍的身體。這一進步是生命從地球海洋逐漸出現並殖民大陸的關鍵一步。如果外星生物圈表現出類似的環境增強趨勢,我們可以預期圍繞長壽恆星執行的行星會隨著年齡的增長而變得更加宜居。

為了實現超宜居性,圍繞小型長壽恆星執行的系外行星需要比地球質量更大。更大的體積將阻止兩個最有可能在岩石行星老化時降臨的災難。如果我們自己的地球位於小型 K 矮星的宜居帶中,那麼這顆行星的內部會在恆星消亡之前很久就變冷,從而抑制宜居性。例如,行星的內部熱量驅動火山爆發和板塊構造,這些過程補充和迴圈大氣中溫室氣體二氧化碳的水平。如果沒有這些過程,行星的大氣二氧化碳會隨著降雨將氣體從空氣中沖刷到岩石中而穩步減少。最終,依賴二氧化碳的全球溫室效應將停止,從而增加類似地球的行星進入不宜居的“雪球”狀態的可能性,在這種狀態下,其所有地表水都會結冰。

除了行星變暖溫室效應可能崩潰之外,老化岩石世界的冷卻內部也可能導致任何保護性行星磁場的崩潰。地球受到由旋轉的、對流的熔融鐵核產生的磁場保護,該磁場就像一個發電機。由於行星形成過程中殘留的熱量以及放射性同位素的衰變,地核仍然液化。一旦岩石行星的內部熱量儲存耗盡,其地核就會凝固,發電機就會停止運轉,磁遮蔽就會失效,從而使宇宙輻射和恆星耀斑侵蝕高層大氣並衝擊地表。因此,預計古老的類地行星會將其大氣層的大部分散失到太空中,而更高水平的有害輻射可能會傷害地表生命。

質量是我們星球兩倍的岩石超級地球應該比地球更優雅地老化,由於它們的體積明顯更大,因此可以更長時間地保持內部熱量。但是,質量大於地球質量三到五倍的行星實際上可能對於板塊構造來說太大了,因為它們地幔中的壓力和粘度變得非常高,以至於它們會抑制所需的熱量向外流動。質量僅為地球兩倍的岩石行星仍應具有板塊構造,並且可以比地球持續更長時間的地質迴圈和磁場數十億年。這樣的行星直徑也應該比地球大 25% 左右,這使得任何生物的生存表面積比我們的世界大 56%。

超宜居超級地球上的生命

超宜居行星會是什麼樣子?較高的表面重力往往會使中等大小的超級地球行星擁有比地球更厚實的大氣層,並且其山脈的侵蝕速度會更快。換句話說,這樣的行星將具有相對較厚的空氣和較平坦的表面。如果存在海洋,則扁平的行星地貌可能會導致水聚集在大量的淺海中,這些淺海點綴著島鏈,而不是在被少數非常大的大陸分割的巨大的深淵盆地中 [見下圖]。正如地球海洋中的生物多樣性在靠近海岸線的淺水中最為豐富一樣,這樣的“群島世界”可能對生命非常有利。進化也可能在孤立的島嶼生態系統中更快地進行,從而有可能促進生物多樣性。

圖片來源:Jen Christiansen

當然,由於缺乏大型大陸,群島世界可能提供的陸地生物總面積可能小於大陸世界,這可能會降低整體宜居性。但並非一定如此,尤其是考慮到大陸的中心區域很容易因遠離溫帶、潮溼的海洋空氣而變成貧瘠的沙漠。此外,行星的宜居表面積可能會受到其自轉軸相對於其繞恆星軌道平面的方向的顯著影響。例如,地球的自轉軌道軸向傾斜度約為 23.4 度,這產生了季節,並緩和了原本會在較溫暖的赤道地區和較寒冷的極地地區之間產生的極端溫度差異。與地球相比,具有有利自轉軌道排列的群島世界可能擁有溫暖的赤道以及溫暖、無冰的極地地區,並且由於其更大的尺寸和全球更大的表面積,與擁有大型大陸相比,可能會擁有更多適合生命生存的陸地。

開普勒望遠鏡最令人矚目的發現之一,行星開普勒-186f,浮現在腦海中。這個世界於 2014 年 4 月宣佈,直徑比地球大 11%,可能是岩石行星,在其 M 矮星的宜居帶中執行。它可能已經有數十億年的歷史,甚至可能比地球更古老。它距離我們約 500 光年,超出了當前和近期觀測的範圍,這些觀測可以更好地限制對其宜居性的預測——但就我們所知,開普勒-186f 可能是一個超宜居的群島世界。

歐洲航天局的 PLATO 任務計劃於 2026 年發射,各種專案可能會很快發現圍繞附近小恆星執行的更近的超宜居候選者。這些附近的系統可能成為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的主要目標,該天文臺計劃於 2018 年發射,它將尋找少數潛在超宜居世界大氣層中生命的跡象。如果運氣好的話,我們可能很快就能指出天空中一個存在更完美世界的地方。