匹克球已連續四年成為美國發展最快的運動。根據一家行業協會的資料,目前有超過 1360 萬人參與這項運動。城鎮、學校和體育俱樂部隨處都在修建球場,各個年齡段和能力的人們都蜂擁而至。

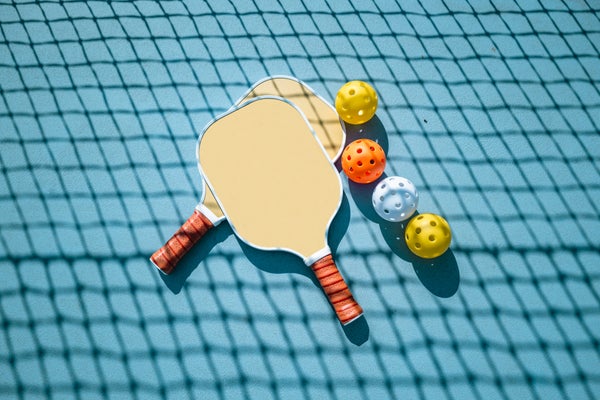

如果您沒有玩過或看過匹克球,可以想象一下縮小版的網球場和球網。球員們不用球拍,而是使用更短、更堅固的球槳。這項運動熱潮的核心是球,它比網球略大,通常是亮黃色,類似於威浮球——一種帶有小孔的硬塑膠球。匹克球可以在相距僅 14 英尺的對手之間快速來回,也可以在被高吊時看似永恆地漂浮在空中。球被球槳猛擊時發出的“砰!”聲非常響亮且獨特,如果附近環境安靜,一街區外都能聽到,但當球員輕輕地將一個非常柔和的“輕擊”球(我個人在比賽中最喜歡的擊球方式)擊過球網時,聲音就會變得低沉。

關於球、球拍和擊球的真相和謬誤都歸結於物理學,這是理所當然的。《大眾科學》找到了一位為此進行深入研究的專家:菲爾·希波爾,一位在航空航天、半導體和建築行業工作過的聲學和結構動力學工程師,並且是佛羅里達州的執業工程師,而佛羅里達州是全球匹克球狂熱的中心。我將稱他為匹克球教授。當然,他也是一位狂熱的愛好者。您可以在下面找到他的見解。如果您真的想深入瞭解,請訪問他的部落格 Pickleball Science,在那裡您會找到實驗、方程式和他為測試所有匹克球相關事物而建立的一些令人難以置信的自制裝置。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

以下文字總結自我對希波爾的採訪,並穿插了他部落格中的一些細節,他已授權使用。

球能飛多快?

根據匹克球教授的計算,剛好越過球網且不會飛過對方底線的最快發球速度為 54 英里/小時。但是,如果發球者施加大量上旋(例如,每分鐘 1200 轉,即 rpm),這將使球在越過球網後更猛烈地向下俯衝,並且它可以以高達 65 英里/小時的速度從球拍上飛出。按照這個速度,球只需 0.64 秒即可離開發球者並擊中球場另一端的底線。孔洞會產生湍流——很像高爾夫球上的凹坑或棒球上的縫線——從而控制軌跡。希波爾說,在這樣的速度和旋轉下,“你可以聽到球嗖嗖地飛向你。”

最快的動作發生在球員靠近球網並開始互相擊打直線球時。希波爾表示,當球員相距 14 英尺時,時速 45 英里的球只會給他們大約 0.2 秒的反應時間。這正在逼近有意識的人類反應時間的極限。(反射可以快至 0.08 秒,但這些訊號不必傳遞到大腦。)

RichLegg/Getty Images

球可以在空中停留多久?

另一種極端情況是被稱為吊球的擊球。當球員吊球時,他們幾乎垂直向上發射球,使其高高地飛過球網,然後幾乎垂直落到對方底線附近,這可能是一種難以回擊的擊球。匹克球教授說,如果球員“以 55 度的向上角度和 40 英里/小時的初始速度,以及 1200 rpm 的上旋從底線擊球,它將達到近 20 英尺的高度,並將花費四秒鐘落下。” 在這種情況下,流經孔洞的空氣間接地維持了高度。

匹克球擊打球拍的聲音有多大?

當球拍猛擊匹克球時,會發出獨特的“砰”聲,而當球拍輕擊時,則會發出更像是“噗”的聲音。匹克球教授——請記住,他是一位聲學工程師——表示,硬球拍表面的撞擊聲可以高達 120 分貝 (dB),對於球網另一側的球員來說,大約為 80 分貝。作為比較,120 分貝相當於錘子敲擊釘子或駛過的救護車警報器的響度;80 分貝相當於交通繁忙或嘈雜的餐廳。許多球員都戴著安全眼鏡;也許他們應該考慮戴上耳塞!

聲音怎麼會如此響亮?希波爾說,在這種情況下,“不是球的問題;是球拍的問題。” 大多數球拍都有堅硬的表面層,球拍與球的短暫撞擊時間——大約只有四毫秒——會導致球拍像鼓面一樣振動。大多數球拍的內部都是纖維和空氣組成的蜂窩狀結構,提供了一個空腔,像鼓的內部一樣放大聲音。

越來越多城鎮中,居住在匹克球場附近的人們開始抱怨噪音,因此一些製造商已開始銷售“靜音”球拍,希波爾表示,這種球拍內部可能包含一定量的泡沫物質,以吸收部分聲波。球員是否會喜歡靜音球拍的力量和控制力還有待觀察。