反物質以其極度不穩定性而聞名,但物理學家們已經學會了很好地控制它,現在他們開始首次將其作為一種工具來利用。在一個上個月開始的專案中,研究人員將用卡車運輸反物質,然後用它來研究稀有放射性原子核的奇異行為。這項工作旨在更好地理解原子核內部的基本過程,並幫助天體物理學家瞭解中子星的內部,中子星包含宇宙中最密集的物質形態。

“長期以來,人們一直在研究反物質本身,但現在它已經被掌握得足夠好,人們可以開始將其作為一種探測物質的工具,”德國達姆施塔特工業大學的物理學家亞歷山大·奧貝泰利(Alexandre Obertelli)說,他領導著名為PUMA(反質子不穩定物質湮滅)的專案,該專案將在位於瑞士日內瓦附近的歐洲粒子物理實驗室CERN進行。

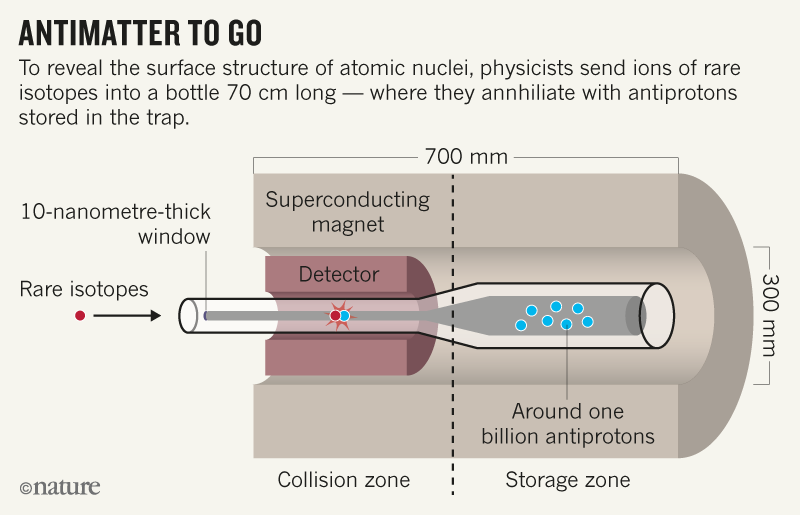

歐洲核子研究中心的反物質工廠透過將質子束撞擊金屬靶產生反質子——質子的罕見映象——然後顯著減緩新興的反粒子,以便在實驗中使用。奧貝泰利和他的同事計劃使用磁場和電場將一團反質子捕獲在真空中(見“反物質上路”)。然後,他們會將陷阱裝入貨車,並將其運至數百米遠的鄰近實驗場所ISOLDE,該實驗場所產生稀有且放射性的原子核,這些原子核衰變速度太快,無法自行運輸到任何地方。“在卡車上運送反物質幾乎就像科幻小說,”印第安納大學布盧明頓分校的理論核物理學家查爾斯·霍洛維茨(Charles Horowitz)說。“這是一個絕妙的主意。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保關於塑造當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

來源:《自然》,2018年2月20日,doi: 10.1038/d41586-018-02221-9

獨特的探針

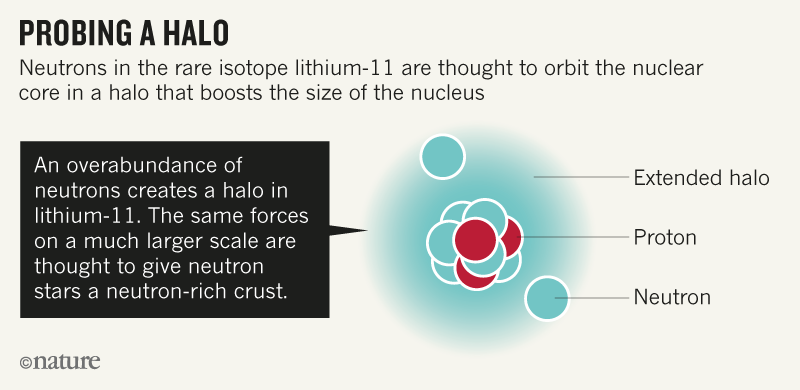

由於反質子很容易與質子和中子發生湮滅,因此它們提供了一種獨特的方法來研究放射性原子核的不尋常結構。雖然日常原子核中質子和中子的數量大致相等,但放射性同位素充滿了額外的中子。這種不平衡會導致奇異的行為,包括表面“皮膚”中的中子比質子更豐富,或者在鋰-11中,中子在其中單獨軌道執行的擴充套件暈圈(見“探測暈圈”)。透過觀察反質子與質子和中子湮滅的頻率,研究小組將能夠了解這些粒子在原子核邊緣的相對密度。而且由於湮滅發生得非常快,因此測試速度足夠快,可以探測即使是壽命很短的原子核。“這是一種我們以前無法對這些新的、更奇特的原子核進行的測試,它們可能具有非常有趣的結構,”霍洛維茨說。

來源:《自然》,2018年2月20日,doi: 10.1038/d41586-018-02221-9

放射性原子核充當了了解中子星的微觀世界,中子星將比太陽更大的質量壓縮到一座城市的大小,這對於理解宇宙重元素是如何形成的至關重要。這些超密集恆星的核心仍然是個謎,但它們的結構是由產生富含中子的原子核中奇異現象的相同的鮮為人知的相互作用決定的。“理解中子皮膚和暈圈如此重要的原因之一是充分利用天體物理觀測,”韓國大田基礎科學研究所的核物理學家帕納吉奧塔·帕帕康斯坦丁諾(Panagiota Papakonstantinou)說。

奧貝泰利和他的合作者希望建立一個可以儲存創紀錄的10億個反質子的陷阱,比任何現有實驗多一百倍以上。另一個困難是讓他們一次保持數週,迄今為止,一次最多隻能實現保持數十個反粒子。這意味著將它們儲存在高於絕對零度4度的溫度下,並且在與星際空間相當的真空中。“這是一個具有挑戰性的專案,”歐洲核子研究中心的反物質物理學家克洛伊·馬爾布魯諾(Chloé Malbrunot)說。“但我認為這是可行的。”

用於行動式陷阱的技術開發和測試將需要大約四年的時間,首次測量計劃於2022年進行。如果該方法可行,物理學家可以走得更遠地運輸反物質,從而使其他未參與歐洲核子研究中心反質子源的六個實驗的科學家能夠研究和使用這種難以捉摸的物質。

“一旦他們能夠證明10億個質子並將其保持數週,那麼就會有更多的實驗加入,並且會有新想法的人出現,”馬爾布魯諾說。“我認為這將真正開啟這個領域。”

本文經許可轉載,並於2018年2月20日首次發表。