人類家譜變得更加枝繁葉茂,也更加有趣。科學家表示,在菲律賓呂宋島的一個洞穴中發現的化石代表著人類一個先前未知的分支,他們稱之為 Homo luzonensis。這些遺骸揭示了一種體型微小的人類變種,具有許多驚人的原始特徵,生活在距今 50,000 至 67,000 年前,與我們自己的物種 Homo sapiens 以及其他人族(人類家庭成員)包括尼安德特人、丹尼索瓦人和 Homo floresiensis 在時間上重疊。這一發現提出了關於早期人族進化和生物地理學的重要問題,並突顯了人類史前史還有多少有待發現。

H. luzonensis 的發現醞釀多年。其最初的線索出現在 2007 年,當時考古學家在呂宋島上一個著名的旅遊景點卡勞洞穴挖掘時,發現了一塊化石足骨。這塊骨頭顯然很小巧,尺寸與今天生活在呂宋島上的小體型尼格利陀人的足骨相當。然而,巴黎國家自然歷史博物館的古人類學家弗洛朗·德特羅瓦回憶說,它的形狀“真的很奇怪”。德特羅瓦懷疑化石標本來自“比小型 Homo sapiens 更有趣的東西”,他說。但由於只有一塊骨頭可供研究,他無法為這種解釋提出令人信服的論據。因此,當他和他的同事在 2010 年發表他們對這塊足骨的描述時,他們僅得出結論,它屬於人屬 Homo。它來自哪個物種仍然不確定。

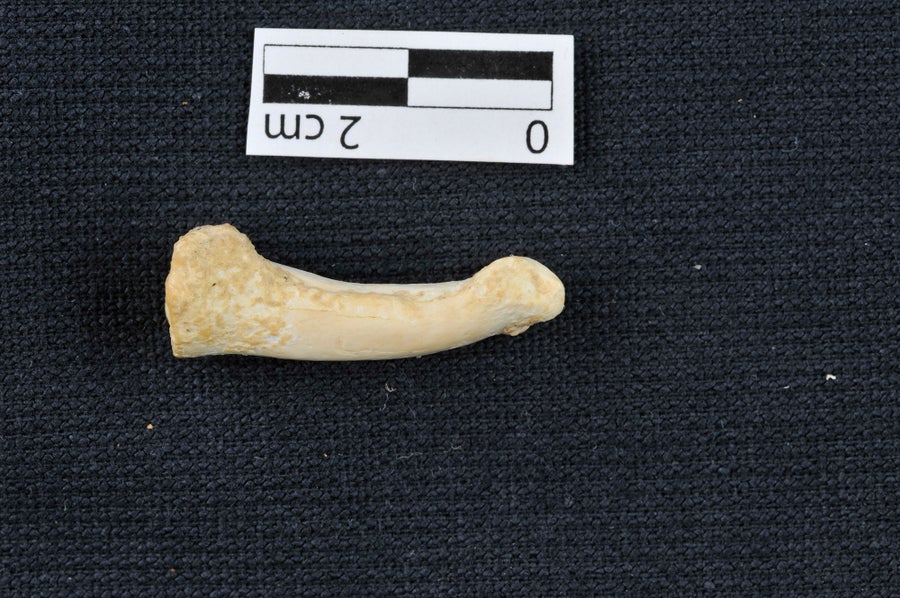

Homo luzonensis 的趾骨是彎曲的,這是與攀爬相關的特徵。圖片來源:卡勞洞穴考古專案

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續看到關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的報道。

在接下來的幾年裡,研究人員回到洞穴尋找更多的骨骼。 他們取得了重大發現,又找到了 12 塊化石——包括各種牙齒以及手骨和足骨——總共有 13 個標本,代表至少三個人。德特羅瓦和他的合作者在 4 月 11 日《自然》雜誌上發表的一篇論文中描述了這些新化石。

獨一無二

這些化石呈現出所謂的原始和衍生特徵的鑲嵌組合。原始特徵讓人想起我們古老的祖先,如南方古猿阿法種 Australopithecus afarensis,著名的 310 萬年前的露西骨骼就屬於該物種;衍生特徵則類似於 H. sapiens。例如,觀察牙齒,H. luzonensis 的前臼齒很大,其中一顆前臼齒有一個額外的牙根——這是原始特徵。相比之下,臼齒非常小,並且非常現代。德特羅瓦觀察到,這些牙齒特徵共同構成“一種非常特殊的組合,在我們研究的任何比較樣本中都不存在”。

西班牙國家人類進化研究中心的瑪麗亞·馬丁農-託雷斯解釋說,儘管如此,僅憑牙齒還不足以證明命名一個新物種是合理的。她說,關鍵是“這些牙齒與那些手和腳的結合”。有趣的是,H. luzonensis 的手和腳非常原始,手指和腳趾骨是彎曲的,這通常在攀爬樹木的物種中看到。雖然今天的人們可以並且確實會爬樹,但在數百萬年前放棄樹棲生活轉為地面生活後,人類失去了大部分對樹棲生活的適應性。因此,至少可以說,一個來自 67,000 年前或更晚的人類祖先具有攀爬解剖結構是出乎意料的。考慮到牙齒、手骨和足骨在一起,“我同意作者的觀點,這種特徵組合是我們以前從未見過的,”馬丁農-託雷斯說。

H. luzonensis 究竟是如何最終形成這種獨特的特徵組合的?這是一個價值百萬美元的問題。在現階段,要確定 H. luzonensis 的祖先是不可能的。來自島上另一個地點的石器工具和被屠宰的動物骨骼暗示,某種人類在 70 多萬年前就已居住在呂宋島。但是在沒有任何古代屠夫自身骨骼的情況下,他們可能是 H. luzonensis 還是 H. luzonensis 的先驅仍然未知。來自菲律賓的唯一其他人族化石是在巴拉望島發現的 30,000 年前的 H. sapiens 骨骼,其中一些很小,但它們缺乏在 H. luzonensis 中看到的原始特徵。已知其他人類祖先在與 H. luzonensis 大致相同的時間居住在東亞其他地方,但化石證據不足以將呂宋島人族與任何其他群體聯絡起來。從化石中提取 DNA 的嘗試——這可能有助於闡明 H. luzonensis 的起源以及它與人類家庭其他成員的關係——均已失敗。

在呂宋島上著名的旅遊景點卡勞洞穴的挖掘工作中,發現了 H. luzonensis 的化石和一些被屠宰的動物骨骼,但沒有石器工具。圖片來源:卡勞洞穴考古專案

起源不明

專家們正在探討關於 H. luzonensis 起源的推測性想法,如果進一步的證據證實,每一種想法都將在重要方面修正人類起源的故事。然而,為了充分理解這些解釋的潛在影響,我們必須首先回顧 15 年前的一項發現。2004 年,在印度尼西亞弗洛勒斯島工作的科學家們揭示了一項驚人的發現:一個微型人類的遺骸,它具有小腦和其他一系列原始特徵,像 H. luzonensis 一樣,生活在相對較近的時期。這些骨骼被認為代表著人類家庭中一個先前未知的成員,Homo floresiensis,它很快就被暱稱為“霍位元人”物種,以 J.R.R. 托爾金筆下的小矮人為名。

研究人員提出了兩種進化情景來解釋“霍位元人”的顯著特徵。第一種情景是,H. floresiensis 起源於大體型、大腦袋的直立人 Homo erectus,並進化出小體型,以適應島上有限的食物資源——這種現象被稱為島嶼侏儒化。另一種情景是,H. floresiensis 從更原始的祖先——某種南方古猿——那裡繼承了其小比例和其他過時的特徵,這種祖先不知何故設法從非洲擴散到亞洲。

這兩種可能性都無視了關於人類進化的根深蒂固的觀念。儘管已知其他大型哺乳動物遵循島嶼侏儒化規則,但傳統上認為人類是例外,其想法是,發明文化解決方案以應對生活挑戰的能力使人類免受許多塑造其他動物的環境力量的影響。而且南方古猿化石從未在非洲以外地區發現過——在非洲大陸以外發現的最古老的人類家庭成員都屬於人屬 Homo。(少數懷疑論者提出,弗洛勒斯骨骼實際上來自患有影響其生長的疾病的現代人,但迄今為止提出的任何疾病都無法解釋“霍位元人”的一系列特徵。)

類似的進化情景可以解釋呂宋島化石。“鑑於最近體型小、晚期生存的[人類物種]的數量增加,這些物種顯示出許多類似南方古猿的特徵,我認為我們需要重新評估是否所有這些材料都應歸類為人屬 Homo,”英國肯特大學的古人類學家特蕾西·基維爾說。除了 H. luzonensis 和 H. floresiensis 之外,來自南非的小型人類祖先,名為納萊迪人 Homo naledi,於 2015 年宣佈,也屬於這一類別。(與 H. luzonensis 一樣,納萊迪人 H. naledi 也具有指示攀爬的彎曲手指。)“考慮到最近所有新的、奇怪的和奇妙的發現,我不會排除更原始的人族走出非洲的可能性,以及具有類似南方古猿特徵的小體型人屬 Homo 物種是從更原始的東西進化而來的,”基維爾評論道。

另一種可能是,像直立人 Homo erectus 這樣的大體型祖先可能在東南亞的多個島嶼上定居,並在每個地區經歷了侏儒化。侏儒化物種之間的差異可能反映了對當地條件的適應。例如,H. luzonensis 似乎生活在森林環境中,這可能有利於攀爬能力。

另一個潛在因素值得一提。DNA 研究表明,包括智人 H. sapiens、尼安德特人和丹尼索瓦人在內的人類群體不時雜交。根據開普敦大學的生物人類學家麗貝卡·阿克曼的說法,理論上,類似的混合可能促成了在卡勞洞穴化石中發現的特徵鑲嵌現象。尤其是前臼齒的某些方面可能與雜交一致,但她警告說,鑑於已知雜交種的現有證據,不可能明確地確定在這種情況下是否發生了雜交。

島嶼探險家

部分原因是由於在此期間人類群體之間基因流動的證據,以及該地區缺乏比較材料,阿克曼不支援對呂宋島化石進行新物種命名。“我實際上強烈認為所有這些物種命名都偏離了重點,”她辯稱。她說,呂宋島發現的真正意義在於,它說明了在過去幾十萬年裡人類祖先的極端多樣性——“這是他們在各種進化力量的影響下,在廣泛的背景下人口增長的結果”。

這將我們引向關於 H. luzonensis 的另一個迫切問題:它最初是如何到達呂宋島的?呂宋島被深水包圍。即使在海平面較低的時期,到達該島仍然需要穿越一片令人望而生畏的開闊海洋。當 H. floresiensis 首次被發現時,研究人員也面臨著同樣的問題。與呂宋島一樣,弗洛勒斯島也是一個深水島。一些專家提出,霍位元人一定有船才能完成航行。然而,霍位元人的大腦只有大約黑猩猩的大小,而且他們的石器工具相對簡單——這不像人們對能夠造船的物種的期望。其他人則認為,霍位元人或他們的祖先在特大暴風雨或海嘯中被捲入大海,並被衝到弗洛勒斯島,也許是搭乘漂浮的植被墊——這真是令人難以置信的好運。

僅憑 H. floresiensis,這個問題仍然沒有解決。但是隨著 H. luzonensis 的發現,現在有記錄表明,在晚更新世(126,000 年至 12,000 年前)期間,有兩種原始人族物種居住在東南亞的兩個不同的深水島嶼上,這改變了局面。“一個奇怪的事件可能是運氣;兩個事件表明更有趣的事情,”威斯康星大學麥迪遜分校的人類學家約翰·霍克斯斷言。更重要的是,他說,有充分的考古證據(儘管沒有化石)表明,在現代人類到達該地區之前很久,蘇拉威西島(另一個被深水包圍的印度尼西亞島嶼)上就有人族存在。“這些人族正在跨越水障礙。我們不知道這有多頻繁,但我認為每個成功的人口都是許多可能不成功的嘗試的倖存者。” 霍克斯說,這裡的大局教訓是,這些早期祖先“比我們過去認為的更具適應性”。“他們很聰明,他們互相學習,他們傳承了幫助他們快速適應新生態的傳統。”