我們現在已經知道太陽系外有超過 5,000 顆系外行星。然而,我們對這些世界中的每一個世界的真正瞭解卻微乎其微。它們中的大多數只是透過它們在繞軌道執行的恆星前方穿過時留下的陰影而被間接觀測到。研究人員設法實際拍攝到的少數行星——也就是說,使用來自行星本身的光直接成像——即使使用目前最好的望遠鏡,也只顯示為單色點。到目前為止,所有這些直接成像的世界都是已知最明亮、最大和最不像地球的系外行星。

遙遠的未來可能會有所不同。一顆遙遠的系外行星的圖片能有多詳細——尤其是一顆像地球一樣小而多岩石的行星?答案是,總有一天,天文學家可以獲得揭示一些遙遠的類地世界(圍繞外星恆星執行)上的大陸、雲層、海洋、冰蓋甚至植被的影像。

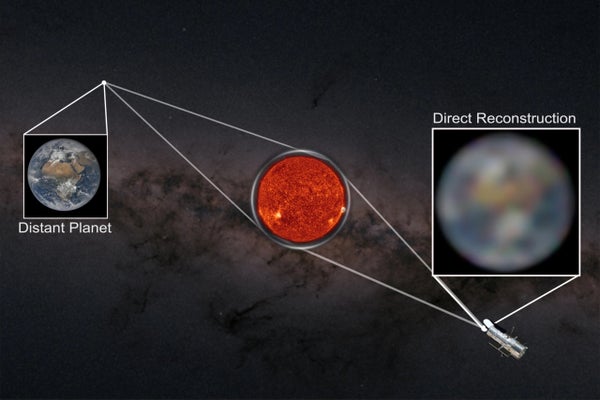

問題在於,完成這項任務的最強大的望遠鏡無法建造——不完全是這樣。相反,它必須使用愛因斯坦廣義相對論的原則來將我們的太陽變成一個恆星大小的放大鏡。阿爾伯特·愛因斯坦的關鍵見解——引力可以理解為時空彎曲——意味著恆星和其他大質量物體充當天然的“引力透鏡”,扭曲和放大來自背景物體的光線。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

今天的天文學家經常使用星系和星系團作為引力透鏡,但是將這項技術用於我們的太陽的前景帶來了如此多的挑戰,以至於很少有研究人員認真對待它。最值得注意的是,該方法需要精確定位傳統望遠鏡——例如哈勃望遠鏡——在任何給定目標的透鏡放大光聚焦的點上。對於太陽而言,這些焦點位於太陽系的最外圍——至少比冥王星遠 14 倍。

現在,斯坦福大學天文學家的一項新研究表明,對於仍然艱鉅的透過使用我們的太陽作為宇宙望遠鏡來為系外行星成像的任務,可能存在一個簡化的捷徑。該研究發表在《天體物理學雜誌》上,表明天文學家最終可以實現系外行星成像,其解析度比事件視界望遠鏡高 1000 倍,事件視界望遠鏡已被用於捕獲超大質量黑洞的歷史性首張影像。該論文的合著者、斯坦福大學天體物理學家布魯斯·麥金託什說:“想到這可以看作是研究系外行星過程的最終結局,真是太棒了,或者至少是除了實際訪問它們之外的最終結局。”

麥金託什的合著者兼研究生亞歷克斯·馬杜羅維奇首先將真實的地球衛星影像輸入計算機模型,該模型將我們的世界簡化為如果從遠處透過恆星引力透鏡看到的樣子。在大多數情況下,生成的影像將是“愛因斯坦環”——行星的光線彎曲繞透鏡恆星產生的扭曲的圓形汙跡。另一位研究人員,美國宇航局噴氣推進實驗室的斯拉瓦·圖裡舍夫早期的工作表明,校正這些失真將需要在太陽系邊緣的焦點區域內有條不紊地來回移動集光傳統望遠鏡。以某種方式從 800 億公里外的地球向上編排的行星扭曲投影的逐畫素掃描可能需要數千小時並消耗大量燃料。

然而,馬杜羅維奇和麥金託什意識到,考慮到太陽略呈橢圓形而不是完美的球形,這種嚴苛的計算可能會改變。這個微小的細節意味著,如果目標系外行星從焦點區域望遠鏡看到的角度與太陽的赤道完美對齊,那麼產品就不是愛因斯坦環,而是“十字”——太陽周邊的四個不對稱的行星副本。馬杜羅維奇發現,如果利用這種不對稱性,則可以消除重建目標系外行星未失真影像的掃描過程。他說:“你不必在影像內部移動[你的望遠鏡]。” “你只需呆在一個位置即可。”

圖裡舍夫沒有參與這項最新研究,他對消除他最初描述的費力的掃描過程持懷疑態度。他說,麥金託什和馬杜羅維奇提出的理想化的影像重建技術將必須克服我們太陽及其沸騰的外層大氣(稱為日冕)的亮度可能造成的干擾。“如果太陽只是黑暗的,那就太好了,對吧?” 圖裡舍夫說。但事實並非如此,當然,即使是最好的裝置也無法完全阻止其一部分光線滲入望遠鏡,尤其是直接盯著我們恆星的望遠鏡。“他們的論文很精彩,但它只是一個理論,”他補充道。

即使可以消除掃描過程,也還有其他限制需要考慮。每個以太陽引力透鏡為目標的系外行星可能都需要自己專用的類哈勃太空望遠鏡,該望遠鏡被髮送到太陽系外圍並在此處執行。例如,對於這樣一個天文臺來說,要對距離其原始目標僅 10 度的第二顆系外行星成像,它需要將其在太陽周圍的位置移動超過 140 億公里。“要使用太陽引力透鏡,您需要極其精確地對齊望遠鏡、太陽和行星,”馬杜羅維奇說。單個望遠鏡不可能一次對多個行星或具有幾個有趣世界的恆星系統進行成像。

正是這種限制使得巴黎天文臺的天文學家讓·施耐德將目光投向了太陽引力透鏡的另一種可能更可行的替代方案:超望遠鏡。這種廣泛的概念設想透過使用在太空中成隊飛行的許多米級鏡面來探測系外行星的表面特徵,以建立比以往任何單個望遠鏡都更大的虛擬望遠鏡。施耐德同意潛在的外星植被的直接影像將是“寶貴的”,並將提供透過任何其他已知的遙感觀測方法都無法獲得的見解。

美國宇航局戈達德太空飛行中心的天體物理學家秋·羅伯格指出,天文學家甚至不知道是否還有另一個像我們自己的世界存在——“不僅僅是地球大小,”她說,“而是類地,擁有海洋、大陸、大氣層和生物圈。” 並且直接成像,似乎是真正找出答案的唯一方法。

國家科學院、工程院和醫學院的報告《2020 年代天文學和天體物理學發現之路》(又稱 Astro2020 十年調查)中提議的天文臺,可能會為羅伯格及其同行提供他們需要的答案帶來近期希望。該調查是指導美國天文學的十年路線圖。其最新的路線圖的頂端是一個概念,即建造一個鏡面寬度超過六米的太空望遠鏡,這有點像“超級哈勃”,經過調整以收集光學、紅外和紫外線,計劃最早在 2040 年代初期發射。

根據 Astro2020 的建議,這種望遠鏡的核心能力之一將是對各種系外行星進行直接成像,其主要目標是研究它們的大氣層,以便更好地猜測它們的環境條件。從那裡,天文學家可能會確定我們所知的生命所必需的化學物質或副產品——水、有機化合物、遊離氧等等——是否存在於任何目標世界中。這個擬議的望遠鏡可能成像的模糊斑點可能是真正瞭解系外行星是否有能力孕育生命的第一小步。大多數天文學家認為,只有在這樣的任務之後,我們才能實現建造超望遠鏡或利用太陽引力透鏡來獲得詳細的表面影像的巨大飛躍。“我們有通往 2040 年代的道路。在那之後,就是狂野西部了,”羅伯格說。

儘管太陽引力透鏡的性質非常遙遠,但圖裡舍夫、麥金託什和馬杜羅維奇的看法是一致的:現在思考它的可能性是值得的。太陽帆和其他非常規推進技術的進步已經提供了加速到達太陽系最外層所需旅程的可能性。挑戰依然艱鉅,但是將我們的恆星用作終極望遠鏡可能比現在任何人懷疑的更接近現實。透過預測該方法的理論和實際限制,當它最終觸手可及時——或者如果它最終觸手可及時——問題將不再是“我們能做到這一點嗎?”,而是“我們應該對哪些行星進行成像?”