我正走出麻省理工學院的一間教室,我和學生們在那裡討論行星的形成方式,這時我的同事本·韋斯叫住了我。他研究太空岩石中的磁性,他非常興奮。韋斯拉著我走到他的辦公室,向我展示一塊名為阿連德(Allende)的隕石的新資料。這些資訊可能會改變行星地質學家對太陽系的幾乎所有看法。那是2009年秋天,韋斯的研究團隊表明,阿連德——它在1969年像巨大的火球一樣墜入墨西哥地球,幷包含我們太陽系中一些已知最古老的物質——在其岩石中蘊藏著古代磁場的跡象。這一發現令人驚訝。天文學家認為,這種磁場只能由行星內部熾熱、流動的液態金屬的磁發電機產生,就像地球的磁場是由行星核心中旋轉的液態鐵產生的那樣。但阿連德應該是一個來自母星微行星——一個早期的、新生的行星——的碎片,它只是稍微溫暖。科學家們推測它從未變得足夠熱以融化它所包含的金屬。那麼,韋斯想知道,我們太陽系的這塊古老碎片怎麼會變得足夠熱以產生磁發電機呢?

我的學生們剛剛向我丟擲關於行星演化的問題,挑戰我重新思考一些教科書上的知識,所以我碰巧有一個新想法的雛形,可能有助於回答韋斯的問題。我走到他的白板前,開始勾勒出來。

長期以來,人們都知道星微行星含有短壽命、不穩定的鋁原子,這些原子會輻射過量的核能。這種放射性同位素被稱為26Al,當它衰變時,過量的能量可能會加熱星微行星。可以想象,阿連德母體中26Al的熱量可能升高到如此之高,以至於該物體實際上從內部融化。物體內部的金屬將與岩石其餘部分的矽酸鹽礦物分離,並形成一個液態核心,當太空岩石旋轉時,液態核心開始旋轉,從而產生磁發電機。與此同時,星微行星的外部會被太空的寒冷所冷卻,而來自我們太陽系原始盤的冷岩石和塵埃會不斷新增到這個未融化的外殼上。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

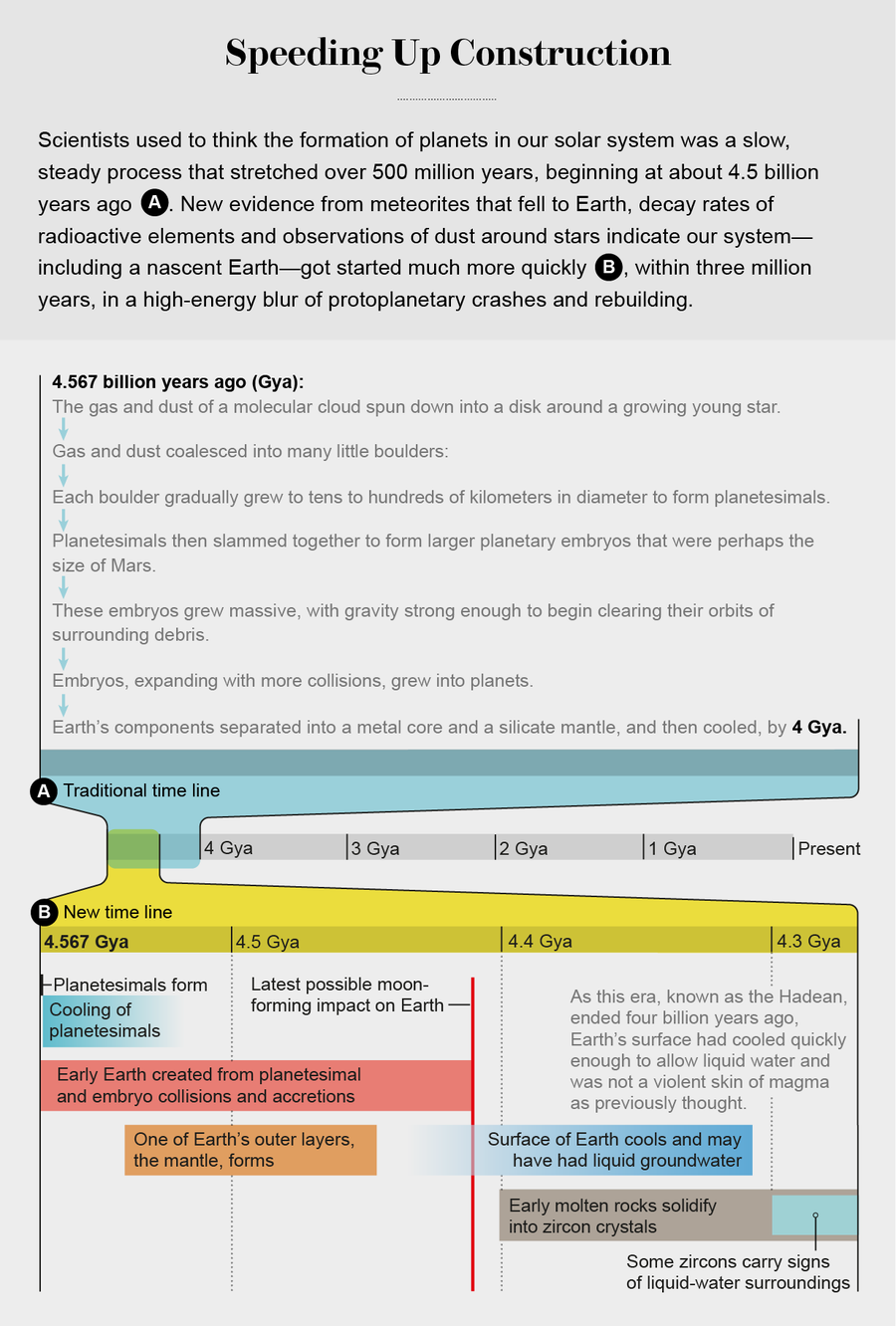

早期太陽系的構建模組包含如此多能量的這個想法不是我在高中學到的故事。教科書通常仍然說太陽系以安靜、莊嚴的方式形成。45.67億年前的創造被認為是一個有序、文明的過程,就像小步舞曲一樣:分子云的氣體和塵埃旋轉成一個圍繞著一顆正在成長的年輕恆星的圓盤,氣體和塵埃聚結成許多小礫石,每個礫石逐漸增長到數十到數百公里直徑。這些星微行星本身然後撞擊在一起形成更大的天體,每個天體可能都有火星那麼大,被稱為行星胚胎。只有在那之後,這個太空育兒所的溫度才開始升高。這些胚胎在生長過程中獲得了足夠的引力,開始清除其軌道周圍的碎片,然後碰撞併成長為行星。最終,這些行星中的成分分離成熟悉的翻騰金屬核心和矽酸鹽地幔——炎熱、狂野的火山之地,與生命格格不入。

.png?w=900)

那是舊的觀點。當韋斯和我開始思考阿連德時,一些其他資料也表明,早期的太陽系確實是一個快速而劇烈變化的地方。現在,塵埃到礫石到星微行星到胚胎到行星的溫順序列正在被取代。實際的星微行星形成,曾經被推測需要數億年才能發生,但在大約三百萬年內就發生了。如果我們的太陽系年齡,以人類時間計算,現在是一天,那麼這個成長過程發生在最初的一分鐘內。早期小元件中更多的能量——像鋁加熱和早期碰撞提供的能量——意味著它們不必等待和生長才能形成不同的層。相對微小的星微行星可以容納以前被認為僅限於行星的過程,從融化和脫氣到磁發電機的產生和火山活動。

而且這個系統中的事物不僅僅是從小到大生長。通常,大的事物會分裂成更小的碎片。行星大小的球體可能在早期透過這些較小的高能天體的碰撞而形成,但星微行星之間的擦邊、撞擊和逃逸碰撞有時會剝離或摧毀它們。它們的碎片可能會撞擊其他球體,使其擴大到行星大小。行星可以在短短1000萬年或更短的時間內被建造、撕裂和重建。

正在消失的圓盤

行星科學家藉助計算隕石和行星塵埃雲年齡的新工具——類似於我們原始的太陽系——拼湊出了這個活躍的年輕太陽系的新穎、三環馬戲團般的景象,這些塵埃雲位於宇宙的其他地方。

在過去的15到20年中,科學家們開發出了能夠測量太空岩石成分的儀器,精度達到百萬分之一甚至更低。由於我們對放射性元素衰變成其子元素所需的時間有很好的瞭解,因此這些測量使我們能夠確定脫落這些碎片的行星和星微行星何時形成和變化。世界各地的科學家——尤其是哥倫比亞大學的亞歷克斯·霍利迪;德國明斯特大學的托爾斯滕·克萊恩;哈佛大學的斯坦·雅各布森;卡內基科學研究所的瑪麗·霍蘭和裡克·卡爾森;以及馬里蘭大學的理查德·沃克——測量了隕石的集合。這項工作清楚地表明,星微行星在塵埃盤開始冷卻後的最初幾百萬年內形成,我們的許多類地行星可能在最初的1000萬年內形成,甚至大多數地球可能在幾千萬年內形成並分化成地核和地幔。

古代磁鐵:一塊名為阿連德的隕石碎片(照片和顯微照片橫截面中顯示)儲存著行星前體產生的磁性的跡象。圖片來源:Detlev Van Ravenswaay Science Source(照片);Michael AbbeyScience Source(顯微照片橫截面)

其他研究途徑也產生了類似的結果。隨著望遠鏡的不斷改進,我們可以看到年輕的恆星在銀河系的其他部分生長,在某些情況下,我們可以看到恆星及其行星生長的塵埃和氣體盤。透過估計被行星環繞的恆星的年齡,並將這些測量結果與僅被塵埃和氣體盤環繞的恆星的估計結果進行比較,研究人員在約15年前確定,這些圓盤平均只能持續三百萬年。

因此,星微行星平均只有三百萬年的生長時間。任何到那時還沒有吸積到岩石上的塵埃和氣體都會丟失,在恆星中燃燒或分散在太空中,並且不再有可用於行星構建的物質。考慮到理論家過去認為吸積需要數億年,這是一個相當大的加速!

更多關於這個時間點的證據來自使用放射性元素的衰變,就像時鐘一樣,當一種元素變成另一種元素時,它以穩定的速度滴答作響。新的儀器為歐洲和美國的團隊提供了足夠的精度來測量這些元素,從而瞭解該時鐘已經滴答了多長時間。墜落到地球的隕石包含這些元素。大多數是小行星的碎片,而小行星本身是星微行星的原始殘餘物。(其他一些隕石來自月球,一些來自火星,還有一些來自尚未確定的天體。)

元素鉿的一種放射性同位素傾向於留在矽酸鹽礦物中,例如地球地幔中的那些。但它會衰變成鎢的同位素,鎢很容易與構成行星核心的金屬結合。這種衰變按有規律的時間表發生:一半的鉿在九百萬年內變成鎢。這個系統為我們提供了行星和星微行星的金屬-矽酸鹽(核-幔)分化的時間尺度:金屬核的形成從矽酸鹽地幔中清除鎢,並將其帶入正在增長的核中。任何鉿都快樂地留在地幔中,並繼續衰變成鎢,如果不再發生核形成,鎢就會留在矽酸鹽地幔中。當科學家測量隕石中鉿與鎢的比率時,其中鎢同位素的量給出了自核形成以來的時間。

對鐵隕石的這種同位素測量——其中許多隕石可能來自星微行星的金屬核——表明它們的母體在最初的固體從我們的原始行星盤的塵埃和氣體中凝結後的僅僅50萬年內就形成了。這個時間在我們假定的24小時太陽系中不到10秒。如果鐵隕石是被撞擊粉碎的星微行星的核碎片,那麼星微行星肯定在如此短的時間內形成、融化併產生了鐵核。

生長突增

實驗資料有力地表明,太陽系的形成速度比教科書場景表明的要快得多,研究太陽系的科學家不得不解釋行星是如何如此迅速地形成的。這給理論家們出了難題。直徑僅為微米到釐米的塵埃和卵石,都圍繞著我們年輕的太陽執行,如何在短短50萬年內聚集在一起形成高達1000萬倍大的天體(100公里星微行星)?

答案並不明顯。標準物理學認為,碰撞的小團塊塵埃很容易透過電磁力粘在一起,很像靜電產生家用灰塵團塊的方式。碰撞過程中由於壓縮和孔隙率損失而吸收的能量也有助於團塊粘在一起,而不是相互彈開或破碎。然而,隨著團塊的增長,它們達到了所謂的米級障礙。在它們達到一米直徑之前,這些不斷增長的礫石變得太大而無法透過電磁力粘住,同時仍然太小而無法透過引力吸引力粘住。即使在非常低的速度下撞擊也會導致這些聚合物解體而不是積聚。然而,我們知道這種材料必須能夠從米級大小增長到星微行星大小——我們今天所站立的行星就是對此的證明。因此,必須有一些其他過程在起作用。

已經提出了關於如何超越米級障礙進行生長的幾種想法。大多數假設都涉及透過各種型別的湍流將物質集中在原始行星盤中,這些湍流使粒子碰撞在一起。這種漩渦狀的力可能包括稱為開爾文-亥姆霍茲渦流的現象,這種渦流在圓盤的氣體和塵埃層之間發展,並可能有效地將物質區域壓碎成更大的天體。這項工作的很大一部分是由現在在瑞典隆德大學的安德斯·約翰森開創的。西南研究所的哈爾·萊維森和約翰森分別研究了另一種模型,稱為卵石吸積。他的計算表明,即使是最小的塵埃碎片和團塊也可以在幾個軌道上被引力轉移,以新增到正在增長的星微行星中,並且可以足夠快地做到這一點,以便在太陽系早期構建星微行星。

冷凍機中的融化

然而,任何型別的壓碎都不可能導致星微行星分化成地幔和地核。如果星微行星最初是由金屬和矽酸鹽緊密混合的原始盤物質形成的,那麼只有高溫和至少部分內部融化才能使金屬沉入內部並形成地核。計算表明,將這些相對較小的天體撞擊在一起不會提供足夠的能量來融化它們。因此,研究人員開始想知道,在寒冷太空的廣闊冷凍機中,融化能量來自哪裡。

這就是關於放射性鋁的想法的用武之地。每次這些原子之一衰變時,都會釋放出熱量爆發。這些微小的熱量量子可能在早期太陽系中累積成強大的能量源。由於鋁是石質材料中六種最常見的元素之一(其他元素是矽、鎂、鐵、氧和鈣),半衰期約為70萬年的26Al很容易將至少一些星微行星加熱到熔化溫度。

但是,考慮到最近的觀測強烈表明,其中一些行星種子在外部有未融化的外殼,是什麼阻止了它們完全融化呢?大小是答案的一部分。就阿連德的母星微行星而言,要達到融化,這個岩石天體需要足夠大,使其內部產生的熱量比其外部輻射出去的熱量更快。較大的天體內部會比小的天體更熱,因為它具有更大的產熱體積,而其散熱表面相對較小。但是26Al的短半衰期意味著這種生長必須很快。為了保持足夠的能量以達到我們設想的融化模式,阿連德的母星微行星需要在太陽系中最初的固體(相當於我們24小時太陽系的最初37秒)形成後約兩百萬年內生長到半徑10公里或更大——我們認為它可能已經生長到半徑200公里。

人們過去認為,星微行星要麼完全融化,要麼保持原始狀態。但韋斯和我建議了一種混合體,其中太陽系中最原始的物質包裹著一個內部融化的星微行星——一個外部外殼以及一個融化的核心。這是有道理的,因為阿連德隕石——它記錄了由加熱的內部引起的磁場——僅由未加熱的原始物質組成。它唯一可能的來源將是一個涼爽的外部外殼。阿連德的母星微行星保留了這個原始的未融化表面外殼,因為它被太空的寒冷所冷卻,並且由於涼爽的原始行星盤中的塵埃隨著時間的推移不斷附著在它上面。外殼未受加熱的影響,能夠保持星微行星結構內部部分(融化的核心及其磁發電機)產生的磁場的記錄。

我們並不是第一個想到部分分化的人。地質學家約翰·伍德在1958年於麻省理工學院完成的博士論文中手繪了類似的結構——但從來沒有人敢於異端到說原始未融化隕石的海報典範阿連德可能是以這種方式產生的,或者說這個過程在我們的太陽系初期是普遍的,甚至是形成性的。

現在看來它確實很普遍。研究人員發現,至少還有四個其他隕石母體承載著磁核發電機。與此同時,其他可能的磁化來源已被排除:阿連德及其同伴不是被太陽產生的磁場、塵埃盤本身或撞擊周圍的瞬態羽流磁化的。如果早期的太陽系真的充滿了數百甚至數千個分化的星微行星,它們在周圍快速移動,產生強烈的熱量和磁發電機,就像微型地球一樣,那就意味著整個嬰兒系統包含的熱量比地質學家曾經認為的要多得多。

擁擠的區域

其他想法也削弱了從小到大線性行星增長的傳統觀念。多年來,為了簡單和數值上的易處理性,所有行星形成的模擬都假設,在星微行星的每次碰撞中,來自兩個碰撞器的所有物質結合在一起形成一個新的、更大的天體。即使星微行星是由塵埃形成的,也會發生這種合併。但是,亞利桑那大學的埃裡克·阿斯普豪格開創了對碰撞過程進行建模的更新理解和方法。阿斯普豪格發現,有些碰撞是建設性的,會產生更大的天體。但其他碰撞可能是破壞性的,碰撞器會從目標天體上剝離物質,並繼續前進到其他地方造成更多破壞。

大約在1000萬年時,天體才真正變得更大並保持較大。是什麼給了它們足夠的穩定性來生存?答案似乎又是大小。隨著星微行星碰撞並形成更大的行星胚胎,它們的質量以及它們的引力也變得更大。引力足夠大,以至於每當它們的軌道靠近另一個物體時,該物體要麼被引力拉入並吸積,要麼被甩開,因為它的軌道發生了變化。因此,這些不斷增長的行星開始清除其軌道,這是正確稱為行星的標準之一。較小的天體越來越少有避難所,它們的軌道可以在那裡保持穩定,不受不斷增長的行星的干擾;小行星帶成為留給它們的安全港灣之一。

金屬世界任務

韋斯、阿斯普豪格、我和其他人想了解我們自己行星的結構和組成是如何在這種充滿活力、經常混亂的環境中形成的。但是,儘管流行電影或儒勒·凡爾納小說的科幻小說,我們無法很好地觀察地球的核心。它太深埋在地下,壓力太高,無法直接取樣。

但是,也許一顆特殊的小行星,一顆古代星微行星的殘餘物,可能是一個不錯的替代品。大約12年前,我和我的幾位同事開始設計一項太空任務來探索這種可能性。我們聚集在NASA噴氣推進實驗室的左場任務制定室。這個房間是為創造力而設計的。它有擺滿繪畫和建築材料的架子,如紙板、輪子、電線、樂高積木、紙張、記號筆和泡沫。這是一個思考全新事物的好房間,而這正是我們試圖做的。我們想探索一個可以證明或推翻假設的地方。我們已經決定,最好的目的地是一個由金屬構成的世界:金屬小行星靈神星。

沒有哪個地方像這裡——至少在合理的時間內沒有哪個地方足夠近可以到達。靈神星是最大的小行星之一,直徑約200公里,位於火星和木星之間。我們擁有的所有物理測量——來自無線電望遠鏡從天體反射波——都表明它由大量的鐵和鎳組成。靈神星看起來像是一個被剝光的星微行星核心,是早期太陽系中破壞天體的撞擊和逃逸碰撞的最後殘餘物。靈神星中粒子的方向,就像微小的磁羅盤指標一樣,可能會告訴我們它是否有一個磁發電機。可能還有一些岩石外殼的殘餘物告訴我們星微行星的深地幔是什麼樣的。如果裸露的金屬表面受到撞擊,飛濺物可能會產生鋒利的金屬懸崖,這些懸崖在落回表面之前就凍結了。

任務室裡的我們每個人都帶來了一套特定的技能:韋斯,他的專業是測量隕石中的磁場;威廉·F·博特克,軌道天體的動力學;阿斯普豪格,碰撞的影響;布魯斯·比爾斯,計算天體的引力場;丹尼爾·溫克特,管理資料和操作。達蒙·蘭道計算軌跡;他是一位行星際旅行代理人。約翰·布羅菲組織了我們的審議,而我帶來了我對成分、融化、凝固和分化過程的知識。

房間裡的能量上升到了令人興奮的頂峰。沒有人檢視電子郵件,也沒有談話停頓。我們因真正的探索而團結在一起:人類從未訪問過金屬天體,我們甚至不知道它會是什麼樣子。

從那時起,那些玩泡沫和樂高的日子已經讓位於由大約300人組成的團隊的有組織的推動,多年來有超過1500人參與了這項任務。我們提出了一艘大約單打網球場大小的宇宙飛船,由太陽能電池和離子推進器提供動力,並攜帶磁力計來探測磁場,伽馬射線光譜儀來識別元素和兩臺照相機。2017年1月,我們收到了好訊息,NASA選擇了靈神星任務進行飛行。我們將在2023年10月發射宇宙飛船,我們預計它將在2029年到達這個奇異的行星構建遺蹟。金屬世界在等待著。