進化是一位回收大師。它經常將舊結構(或古老的基因)用於新的工作。哺乳動物的耳朵就是一個完美的例子。經過漫長的歲月,我們魚類祖先的頜骨變成了三個獨立的小骨頭,將聲波從鼓膜傳遞到內耳。

現在一項新的研究表明,還有另一個從魚類到哺乳動物的傳承。事實證明,魚鰓的柔韌軟骨與哺乳動物外耳(耳朵的可見部分)的軟骨密切相關。當然,柔韌的軟骨結構在魚類和哺乳動物中承擔著不同的工作:鰓結構使魚類能夠呼吸,而哺乳動物外耳中的軟骨則捕獲聲音。但是,構建這些結構的底層基因網路具有共同的歷史。

需要明確的是,鰓結構並沒有變形為哺乳動物的外耳。相反,隨著第一批脊椎動物出現在陸地上並擺脫了鰓,形成鰓軟骨的底層基因網路能夠構建新的東西。“這就是生命和進化令人驚歎的地方之一,”倫敦國王學院的發育與進化教授阿比蓋爾·塔克說,她沒有參與這項研究。“調控網路仍然存在,因此可以被重新選擇和再次使用,這次是製造外部耳朵結構而不是鰓。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

同一基因網路的這種回收利用為隨後的進化創新奠定了基礎。哺乳動物外耳中的軟骨進一步演變成各種形狀,例如回聲定位蝙蝠的大而敏感的耳朵、貓的警覺而尖尖的耳朵或大象的下垂的耳朵——每種形狀都適應於對該動物重要的聲音。在某些哺乳動物中,耳朵軟骨甚至被進一步改造,充滿了含有大量脂肪滴的特殊軟骨細胞,研究人員推測這些脂肪滴賦予軟骨獨特的結構和聲學特性。

“我們認為存在一個祖先程式,可以在頭部製造充滿軟骨的鰓,在進化過程中,這個程式的位置發生了移動,變得與耳朵更緊密相關,就像祖先的魚頜骨移動到中耳一樣,”南加州大學的幹細胞生物學家、這項新研究的資深作者蓋奇·克朗普解釋說,該研究發表在《自然》雜誌上。“在這個頭部大致區域長出軟骨結構的程式是高度保守的,但確切的位置、表達基因的完整組合,以及由此產生的細胞型別及其功能已經發生了很大變化。”

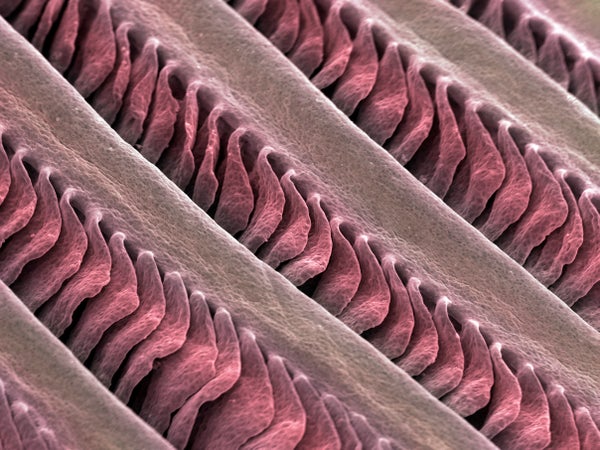

克朗普的團隊以斑馬魚作為其研究的模型生物,長期以來一直對脊椎動物面部的發育感興趣。在構建斑馬魚面部所有不同細胞型別的圖譜時,研究人員注意到兩種型別的軟骨,一種是預期的,另一種是他們以前沒有注意到的。這種意想不到的形式是一根彈性軟骨棒,支撐著鰓的指狀突起。這種軟骨與哺乳動物外耳中發現的軟骨型別相似。

研究人員觀察到,人類外耳軟骨中的基因活性與魚鰓中的彈性軟骨中的基因活性相似。但是許多基因在不相關的器官中都很活躍。為了檢視這些結構是否具有共同的進化歷史,研究人員專注於增強子——驅動其靶基因在特定組織中活性的DNA序列。他們確定了六個關鍵增強子,這些增強子對於人類外耳軟骨的發育至關重要,但在鼻子中則不然。研究人員推斷,如果魚鰓和哺乳動物耳朵軟骨中的基因活性是由相似的增強子啟動的,那麼這些結構很可能具有相同的進化起源。

這種專注於增強子的方法“非常鼓舞人心,而且非常聰明,非常敏銳,”加州大學舊金山分校的幹細胞和發育生物學家莉西亞·塞萊裡說,她沒有參與這項研究。“這可以揭示新結構是源於祖先發育程式的利用,還是從頭出現。”

為了研究魚鰓-耳朵問題,克朗普當時的研究生馬蒂·蒂魯帕蒂領導的研究人員進行了一些巧妙的基因轉移實驗。首先,他們將控制基因的六個人類外耳增強子放入斑馬魚的基因組中,並使用熒光報告基因點亮以識別增強子通常的靶標通常會被啟用的身體位置。令人驚訝的是,人類耳朵軟骨增強子僅驅動綠色熒光蛋白在斑馬魚鰓中的活性,這表明控制基因表達的物質在鰓和外耳之間非常相似,克朗普說。

然後,該團隊進行了另一個實驗:他們將斑馬魚鰓中活躍的關鍵增強子放入小鼠基因組中。在那裡,研究人員觀察到魚類DNA元件現在激活了發育中的轉基因小鼠外耳中的綠色熒光蛋白,這加強了相同的底層基因網路被用來構建鰓和耳朵中的軟骨的想法。

塔克說:“使它比僅僅重複使用相同的分子工具包更有趣的是,它還重複使用了控制這些基因表達的調控元件[增強子],因此驅動鰓中軟骨基因表達的調控元件驅動哺乳動物耳朵中軟骨基因的表達。” “因此,它在利用原有系統方面又提高了一個層次。”

接下來,研究人員試圖確定哪些關鍵基因受到這些增強子的影響。一個突出的基因家族是DLX,它與果蠅中鑑定出的distal-less基因有關,該基因對昆蟲肢體發育很重要。研究人員發現,脊椎動物DLX基因的相同增強子出現在從斑馬魚到人類的動物中,跨越了超過4億年的進化歷程。這就是為什麼增強子能夠被交換到基因工程魚和小鼠中的原因。

為了瞭解這些增強子的歷史有多久遠,研究人員觀察了鱟,一種也用鰓呼吸的無脊椎動物。他們發現,與DLX基因相關的相同distal-less基因也參與了鱟鰓的製造。透過將鱟的DNA控制元件插入斑馬魚基因組,可以在斑馬魚鰓中啟用熒光分子。這表明,製造哺乳動物外耳的遺傳機制早於脊椎動物的進化;它可能可以追溯到數億年前的一些最早的具有類似鰓的突起的海生無脊椎動物。當魚類(第一批脊椎動物)進化時,從那些無脊椎動物構建鰓軟骨的基因網路被回收利用來製造魚鰓,即使魚類進化出了一種新的骨骼。

克朗普推測:“我們認為我們外耳中的彈性軟骨可能是無脊椎動物軟骨的最後殘餘。”

為了理解魚類和哺乳動物之間脊椎動物進化樹上發生了什麼,研究人員觀察了青蛙和蜥蜴中相同增強子的活性。在青蛙蝌蚪中,人類外耳增強子激活了蝌蚪鰓中的熒光蛋白。在沒有鰓或外耳的變色龍蜥蜴中,人類外耳增強子激活了動物耳道中的熒光蛋白,耳道中也有一種類似於魚和蝌蚪鰓中的彈性軟骨。這表明,製造魚鰓中彈性軟骨的基因網路首先在爬行動物的耳道中變得活躍,然後在哺乳動物的外耳中變得活躍。

克朗普說:“因此,我們想象的是:在兩棲動物和爬行動物之間,存在一個從鰓到耳道的轉變,然後在哺乳動物中,這種轉變被大量擴充套件,形成了外耳。”

在進化過程中,哺乳動物的外耳軟骨不僅在形狀上,而且在內部組成上都在不斷進化。細胞生物學家馬克西姆·普利庫斯和他在加州大學歐文分校的團隊最近描述了小哺乳動物(小鼠、鼩鼱、蝙蝠和老鼠等)耳朵中的軟骨細胞,這些細胞有點像是軟骨細胞和脂肪細胞的雜交體。這些細胞充滿了脂肪滴,形成了一種類似氣泡膜的組織,稱為脂軟骨。儘管這種組織最早在1854年被德國組織學家弗朗茨·馮·萊迪格發現,但直到現在才在很大程度上被遺忘。普利庫斯的團隊推測,脂軟骨具有獨特的聲學特性,例如增加聲波傳播的能力,這可能是哺乳動物聽覺的一種適應。

塞萊裡寫了一篇關於脂軟骨研究的展望文章,發表在《科學》雜誌上。她說:“雖然確實存在一個無脊椎動物中存在的程式,然後在魚類和哺乳動物中重新利用來製造外耳,但在哺乳動物中也出現了一些創新。” “其中一項創新是存在含有脂肪的軟骨。”

普利庫斯說:“[脂軟骨可以]可以將液泡(脂滴)用於與通常認為它們發揮的作用完全不同的目的。” 普利庫斯說,雖然脂肪細胞中脂滴的主要目的是儲存能量,但在脂軟骨中,“這些脂滴主要發揮結構和生物力學作用,因此它們不再對代謝功能做出貢獻。”

博士後研究員勞爾·拉莫斯領導了這項研究,該研究發表在《科學》雜誌上。研究人員表明,在小鼠中,脂肪液泡對代謝狀態的變化沒有反應:當小鼠過度餵養時,它們的體積不會增加,當動物飢餓時,脂肪滴也不會被用於能量。該團隊進一步表明,液滴是使用非常特定的代謝途徑製造的,該途徑將糖轉化為脂肪——這種受控的代謝途徑使動物的身體能夠調節脂滴的確切大小和間距。

反過來,這使得耳朵結構的進化具有適應各種型別動物需求的聲學特性——例如,蝙蝠的大而有脊的耳朵非常敏感,它們可以探測到微小昆蟲的翅膀的拍打聲。