在行星形成過程中從恆星噴射出的冰和岩石,可能成為其他系統中新世界的種子。這些天體從其母恆星中剝離出來,可能會發現自己靠近陌生的恆星。然而,與太陽系第一個已知的星際訪客“奧陌陌”(於2018年掠過太陽)不同,這些星際漂浮物可能會停留下來——同時也會催化新世界的形成。

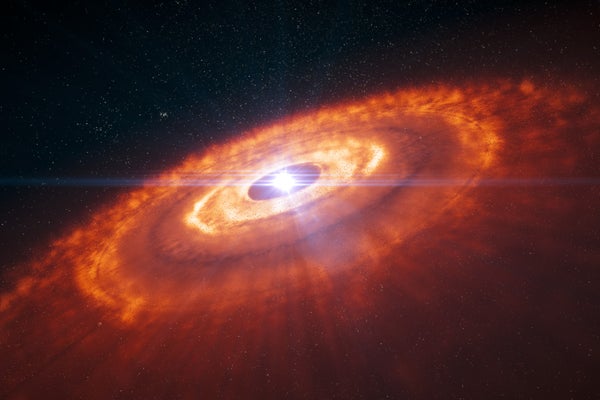

行星形成是一個混亂的過程,世界從中誕生於孕育恆星本身的氣體和塵埃的胚胎盤中。當碎片聚集並增長,圍繞中心恆星旋轉時,其引力會推動和散射整個圓盤中的較小團塊。氣體巨行星是最大的“惡霸”,將物質拋向它們的恆星或完全丟擲系統外。據認為,木星在太陽系早期生命中丟擲了數十個地球質量的碎片。行星系統邊緣的物質也可能被路過恆星的引力剝離。

多種理論假設,正是這些過程導致了“奧陌陌”來到我們這裡。研究人員提出,這個奇怪的天體可能是在與其年輕系統中的一顆巨行星擦肩而過後被拋射出來的。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

在一個關於這位奇特訪客的研討會上,Susanne Pfalzner(來自馬克斯·普朗克射電天文學研究所)和Michele Bannister(來自貝爾法斯特女王大學)在早餐時思考“奧陌陌”的起源時,提出了一個有趣的問題:如果像“奧陌陌”這樣的天體落入一個仍在構建行星的系統中,會發生什麼?

以往的研究表明,噴射出的天體可以以其恆星的軌道速度到遠超其星系逃逸速度之間的任何速度行進;後一組天體通常完全離開星系,並且不與行星形成相互作用。根據這些估計,這對研究人員發現,大多數被丟擲的碎片移動速度太快,無法在其他地方被引力捕獲,而是像“奧陌陌”在我們自己的太陽系中所做的那樣,簡單地穿梭於恆星系統之間。

但根據他們的分析,在大約數十億個與每個圓盤相交的天體中,大約有1000萬個10到1000米大小的天體將以合適的速度行進,成為永久居民,而較大的行星形成盤更可能接受這種星際“移民”。在這樣一個圓盤的外圍,中心恆星的引力相對較弱,本土物質團塊可以引力捕獲過路的“入侵者”。

這時事情開始變得真正有趣起來。研究人員發現,就像本土岩石一樣,星際訪客將開始聚集物質,成長為越來越大的天體。然而,當相當大的星際“入侵者”在特別年輕的系統中定居下來,而這些系統尚未形成自己的公里級行星構建模組時,它們可以起到加速整個世界組裝過程的作用,迅速吞噬散落的物質,從而非常快速地變得非常龐大。“在行星形成過程中存在這些東西基本上會加速整個過程,”Pfalzner說。

行星形成的催化劑?

星際碎片作為行星形成的加速劑的想法可能有助於解決幾個長期存在的謎團。首先,根據許多模型,巨行星似乎需要太長時間才能形成。巨行星的多個地球質量的固體核心必須非常快速地增長,趕在圓盤中的氣體消失之前——否則它將無法收集足夠的物質來構建氣態巨行星的厚厚大氣層。對年輕恆星周圍的原行星盤的觀測表明,這種氣體儲備在僅僅幾百萬年後就會消散。然而,如果這些圓盤播種了來自其他行星系統的物質,那麼理論上可以啟動這個過程。Pfalzner和Bannister的觀點仍然是初步的;研究人員仍然需要建模計算,星際“移民”的“胡椒粉”可以縮短多少時間。

在法國蔚藍海岸天文臺研究行星形成的Alessandro Morbidelli表示,這種理論只會將問題向後推。換句話說,宇宙中最早的行星系統將在沒有外部來源播種的情況下形成,因此在嘗試形成巨行星時仍然會面臨時間緊迫的問題。

Pfalzner反駁說,最早的行星形成盤完全有可能比今天觀察到的持續時間更長。一種可能性依賴於這樣一個事實:與後來的恆星世代相比,最早的恆星中比氫和氦重的元素的含量極低。重元素的相對稀缺很容易導致早期恆星的行星形成盤出現差異,從而使它們能夠更快地產生行星。

比答案更多的問題

即使對於現代的圓盤來說,關於氣體巨行星形成的所謂時間限制也可能並非如此明確和普遍。行星形成盤的關鍵方面對研究人員來說仍然是神秘的。例如,儘管大多數圓盤在三到五百萬年內消失,但一些“怪胎”似乎已經有1000萬或2000萬年的歷史了。沒有人知道是什麼原因導致這些圓盤中的氣體停留下來。“我們仍然不清楚是什麼導致圓盤消失以及這需要多長時間,”Chambers說。圓盤中的氣體可能被行星掃走,被恆星風吹走,被恆星的紫外線或X射線光電離,甚至被磁場引導走。

Morbidelli還想知道,為什麼科學家在從我們太陽行星形成時代儲存下來的太陽系樣本中沒有看到太多星際入侵的證據。但卡內基科學研究所的隕石研究員Conel Alexander認為,早期的“入侵者”將不再突出。“這些奇異的天體將與更豐富的太陽系物質充分混合,我們將很難檢測到同位素異常,”他說。

加州大學洛杉磯分校的地球化學家Edward Young同意Alexander的觀點。Young說,奇異的物質看起來與太陽系中熟悉的岩石並沒有太大不同。他指出,對被稱為白矮星的垂死恆星的觀測表明,人們不時可以看到它們吞噬來自已死亡行星的岩石物質。根據Young的說法,外星碎片的主要元素比例與太陽周圍岩石的比例相似,儘管不完全相同。“對我來說,它們是否會那麼不同並不明顯,”Young說。

儘管這個新想法是初步的,但法國波爾多天體物理實驗室的天文學家Sean Raymond(他為早期太陽系建模)表示,“這是一個非常具有啟發性的想法,值得關注”。透過引起人們對在行星形成模型中包含類似“奧陌陌”天體的必要性的關注,Pfalzner和Bannister本人也充當了催化劑,促進了很可能成為長期討論的話題。“理解其中的含義需要一段時間,”Chambers說。