1968年夏日的一天,朱利安·斯坦利教授遇到了一位聰明但感到厭煩的12歲男孩,名叫約瑟夫·貝茨。這位巴爾的摩學生在數學方面遠遠領先於他的同學,以至於他的父母安排他在約翰·霍普金斯大學選修計算機科學課程,斯坦利在那裡任教。即便如此,這還不夠。這個孩子已經超越了班級裡的成年人,他開始忙於教研究生 FORTRAN 程式語言。

他的計算機導師不確定如何處理貝茨,便把他介紹給了斯坦利,斯坦利是一位以心理測量學(認知能力研究)而聞名的研究員。為了更多地瞭解這位年輕神童的天賦,斯坦利給貝茨做了一系列測試,其中包括通常由美國16至18歲準備上大學的學生參加的 SAT 大學入學考試。

貝茨的成績遠高於約翰·霍普金斯大學的錄取門檻,這促使斯坦利尋找當地一所高中,讓這個孩子可以選修高等數學和科學課程。當這個計劃失敗後,斯坦利說服了約翰·霍普金斯大學的一位院長,讓當時13歲的貝茨以本科生身份入學。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

斯坦利會親切地稱貝茨為他的“數學早慧青年研究 (SMPY)”的“零號學生”,這項研究將改變美國教育系統識別和支援天才兒童的方式。作為目前持續時間最長的智力超常兒童縱向調查,SMPY 在 48 年裡追蹤了大約 5000 名個體的職業生涯和成就,他們中的許多人後來成為了成就卓著的科學家。這項研究不斷增長的資料集產生了 400 多篇論文和幾本書籍,併為如何發現和培養科學、技術、工程、數學 (STEM) 及其他領域的才能提供了關鍵見解。

範德比爾特大學教育與人類發展學院現任院長,斯坦利的門生卡米拉·P·本博說:“朱利安想知道的是,如何找到那些在如今我們稱之為 STEM 領域具有最高卓越潛力的人,以及如何提高他們實現這種潛力的機會?” 但斯坦利不僅僅對研究聰明的孩子感興趣;他想培養他們的智慧,並提高他們改變世界的機率。他告訴他的研究生,他的座右銘是“不再是枯燥的方法論”。

隨著第一批 SMPY 招募物件現在正處於他們職業生涯的巔峰,已經清楚地表明,早慧天才在社會影響力方面遠遠超過了其他人。許多正在推動科學、技術和文化進步的創新者,都是那些獨特的認知能力在早期透過約翰·霍普金斯大學天才青少年中心等強化專案得到識別和支援的人——斯坦利於 1979 年作為 SMPY 的附屬機構創辦了這個中心。最初,這項研究和中心都向在大學入學考試中得分在前 1% 的青少年開放。先鋒數學家陶哲軒和林哈德·阮是前 1% 的人,Facebook 的馬克·扎克伯格、谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林和音樂家斯蒂芬妮·喬安妮·安吉麗娜·傑爾馬諾塔(Lady Gaga)也是如此,他們都曾進入過約翰·霍普金斯中心。

阿肯色大學教育政策和心理學助理教授喬納森·韋說:“無論我們是否喜歡,這些人確實在很大程度上影響著我們的社會。” 韋結合了來自 11 項前瞻性和回顧性縱向研究(包括 SMPY)的資料,證明了早期認知能力與成年後成就之間的相關性。“在測試中排名前 1% 的孩子往往會成為我們傑出的科學家和學者、我們的《財富》500 強 CEO 和聯邦法官、我們的參議員、億萬富翁和有影響力的記者,”他說。

這些結果與長期以來的觀點相矛盾,後者認為專家級的表現主要是透過練習獲得的——任何人只要付出足夠的專注努力和正確的方法,都能達到頂峰。相比之下,SMPY 表明,早期認知能力對成就的影響大於刻意練習或社會經濟地位等環境因素。這項研究強調了培養早慧兒童的重要性,而目前美國和其他國家的重點是提高學困生的成績。與此同時,識別和支援學業有天賦學生的工作也引發了令人不安的問題,即給兒童貼標籤的風險,以及人才搜尋和標準化考試作為識別高潛力學生的手段的不足,尤其是在貧困和農村地區。

多倫多發展心理學家多娜·馬修斯說:“在如此強調預測誰將脫穎而出的時候,我們有可能會低估許多在這些測試中被遺漏的孩子。” 她與人在亨特學院共同創立了天才研究與教育中心。“對於那些參加測試的孩子來說,稱他們為‘有天賦’或‘沒有天賦’對他們沒有任何好處。無論哪種方式,都可能真正削弱孩子學習的動力。”

研究的開始

在一個悶熱的八月天,本博和她的丈夫,心理學家大衛·盧賓斯基,在穿過範德比爾特大學的四方院時,描述了 SMPY 的起源。1976 年,當本博在約翰·霍普金斯大學上斯坦利教的一門課時,她遇到了斯坦利。本博和盧賓斯基自斯坦利退休後共同指導這項研究,並於 1998 年將其帶到了範德比爾特大學。

本博在靠近大學心理學實驗室時說:“從某種意義上說,這讓朱利安的研究回到了原點,因為這裡是他作為教授開始職業生涯的地方。” 這是美國第一座專門用於研究心理學領域的建築。它建於 1915 年,收藏了一小批古老的計算器——那是 20 世紀 50 年代初定量心理學的工具,當時斯坦利開始了他的心理測量學和統計學學術工作。

他對培養科學人才的興趣是被心理學中最著名的縱向研究之一——劉易斯·特曼的“天才基因研究”所激發的。從 1921 年開始,特曼根據高智商分數選擇了青少年受試者,然後追蹤並鼓勵他們的職業生涯。但令特曼懊惱的是,他的佇列只培養出了少數受人尊敬的科學家。威廉·肖克利是電晶體的諾貝爾獎共同發明者,他因為智商 129 分太低而落選。另一位諾貝爾獎得主物理學家路易斯·阿爾瓦雷茨也被拒絕了。

斯坦利懷疑,如果特曼有一種可靠的方法來專門測試他們的定量推理能力,他就不會錯過肖克利和阿爾瓦雷茨。因此,斯坦利決定嘗試學術能力評估測試(現在簡稱為 SAT)。儘管該測試是為年齡較大的學生設計的,但斯坦利假設它非常適合測量精英年輕學生的分析推理能力。

1972 年 3 月,斯坦利召集了來自巴爾的摩地區的 450 名 12 至 14 歲的聰明孩子,並讓他們參加了 SAT 的數學部分考試。這是第一次標準化的學術“人才搜尋”。(後來,研究人員加入了語言部分和其他評估。)

當時的約翰·霍普金斯大學博士生,發展心理學家丹尼爾·基廷說:“第一個大驚喜是,有多少青少年能夠解決他們在課程作業中沒有遇到過的數學問題。” “第二個驚喜是,有多少年輕孩子的分數遠高於許多精英大學的錄取分數線。”

斯坦利並沒有設想 SMPY 會成為一項持續數十年的縱向研究。但在五年後的第一次後續調查之後,本博建議延長研究時間,以追蹤受試者的一生,增加佇列,幷包括對興趣、偏好以及職業和其他生活成就的評估。該研究的前四個佇列的 SAT 分數範圍從前 3% 到前 0.01%。SMPY 團隊在 1992 年增加了第五個佇列,即頂尖的數學和科學研究生,以測試人才搜尋模型在識別科學潛力方面的普遍適用性。

德國羅斯托克大學研究智力和人才發展的心理學家克里斯托夫·珀萊斯說:“據我所知,世界上沒有任何其他研究像這項研究一樣,讓我們如此全面地瞭解 STEM 人才是如何以及為何發展的。”

空間技能

隨著資料的湧入,很快就變得明顯,針對天才教育和普通教育的“一刀切”方法是不夠的。

美國心理學會華盛頓特區天才教育政策中心主任雷納·蘇博特尼克說:“SMPY 為該領域擺脫一般智力,轉向評估特定認知能力、興趣和其他因素提供了第一個大樣本基礎。”

1976 年,斯坦利開始對他的第二個佇列(563 名 13 歲兒童的樣本,他們在 SAT 中得分在前 0.5%)進行空間能力測試——理解和記住物體之間空間關係的能力。空間能力測試可能包括匹配從不同角度看到的物體,確定物體以某種方式切割時會產生的橫截面,或估計各種形狀傾斜瓶子中的水位。斯坦利很好奇,與單獨的定量和語言推理能力測量相比,空間能力是否能更好地預測教育和職業結果。

暑期強化課程:五六年級學生在德克薩斯州西南大學的杜克大學天才識別計劃中合作開展健康研究專案(左)。初高中學生在約翰·霍普金斯大學天才青少年中心的遺傳學課程中計算培養皿中的細菌(右)。圖片來源:伊萬·羅斯 杜克大學天才識別計劃 (左);約翰·霍普金斯大學天才青少年中心 (右)

在 18 歲、23 歲、33 歲和 48 歲進行的後續調查證實了他的預感。2013 年的一項分析發現,人們獲得的專利數量和同行評議出版物的數量與他們早期的 SAT 分數和空間能力測試分數之間存在相關性。SAT 測試共同解釋了約 11% 的方差;空間能力額外解釋了 7.6%。

這些與最近其他研究結果相吻合的發現表明,空間能力在創造力和技術創新中起著重要作用。盧賓斯基說:“我認為這可能是人類潛力中最大的已知未開發來源。” 他補充說,在數學或語言能力方面僅略微令人印象深刻,但在空間能力方面表現出色的學生,通常會成為傑出的工程師、建築師和外科醫生。“然而,據我所知,沒有招生主任關注這一點,而且在學校的評估中,這一點通常被忽視。”

儘管 SMPY 等研究使教育工作者能夠識別和支援有天賦的年輕人,但全世界對這一人群的興趣參差不齊。在過去十年中,中東和東亞地區的高水平 STEM 學生受到了高度關注。韓國、香港和新加坡對兒童進行天賦篩選,並將高分者引導到創新專案中。2010 年,中國啟動了一項為期 10 年的國家人才發展計劃,以支援和引導頂尖學生進入科學、技術和其他高需求領域。

在歐洲,對天才兒童的研究和教育專案的支援有所減弱,因為重點更多地轉向了包容性。英國在 2010 年決定取消國家天才和才資優青少年學院,並將資金重新用於幫助更多貧困學生進入頂尖大學。

快車道

當斯坦利開始他的工作時,美國聰明孩子的選擇有限,因此他尋找早期才能可以綻放的環境。琳達·布羅迪曾與斯坦利一起學習,現在在約翰·霍普金斯大學負責一個專注於為極度天才兒童提供諮詢的專案。她說:“朱利安清楚地知道,僅僅識別潛力是不夠的;如果要保持這團火焰長明不滅,就必須以適當的方式培養潛力。”

起初,這些努力是逐個進行的。其他聰明孩子的父母在聽到斯坦利與貝茨的合作後,開始與斯坦利接觸,貝茨在進入大學後茁壯成長。17 歲時,他獲得了計算機科學學士和碩士學位,並在康奈爾大學攻讀博士學位。後來,作為卡內基梅隆大學的教授,他將成為人工智慧領域的先驅。

現年 60 歲的貝茨說:“我當時很害羞,高中的社交壓力對我來說並不合適。” “但在大學裡,和那些科學和數學怪才在一起,我很適應,即使我年紀小得多。我可以在社交方面以自己的節奏成長,也可以在智力方面成長,因為更快的節奏讓我對內容保持興趣。”

SMPY 資料支援了透過允許快學學生跳級來加速學習的想法。在一項對跳級兒童與一組同樣聰明的未跳級兒童的對照研究中,跳級兒童獲得博士學位或專利的可能性高出 60%,獲得 STEM 領域博士學位的可能性高出兩倍多。跳級在 SMPY 的精英 1/10,000 佇列中很常見,這些學生的智力多樣性和快速的學習節奏使他們成為最具教育挑戰性的人群之一。提升這些學生的教育水平幾乎不需要花費任何成本,在某些情況下甚至可以為學校節省資金:“這些孩子通常不需要任何創新或新穎的東西,”盧賓斯基說。“他們只是需要更早地接觸到年長孩子已經可以接觸到的東西。”

許多教育工作者和家長仍然認為,跳級對孩子有害——它會傷害他們的社交,讓他們過早地失去童年,或造成知識差距。但教育研究人員普遍認為,對於相對於同齡人而言超前的孩子,應該更頻繁地考慮跳級。當仔細應用,併為兒童及其教師提供必要的支援時,跳級通常在社交和情感方面,以及在學業和職業方面都是有益的。

跳級不是唯一的選擇。SMPY 研究人員表示,即使是適度的干預措施——例如,接觸大學水平的大學預修課程等具有挑戰性的材料——也具有明顯的效應。在高能力學生中,那些在 STEM 領域獲得更豐富的大學預科教育機會的學生,比那些沒有這些機會的同等聰明的同齡人發表了更多的學術論文,獲得了更多的專利,並追求了更高水平的職業。

儘管 SMPY 提供了許多見解,但研究人員仍然沒有完全瞭解天賦和成就。“我們不知道為什麼,即使在高階人群中,有些人會做得好,而另一些人則不會,”凱斯西儲大學研究認知能力的心理學家道格拉斯·德特曼說。“智力不能解釋人與人之間的所有差異;動機、性格因素、你的努力程度和其他因素都很重要。”

一些見解來自德國的研究,這些研究的方法論與 SMPY 的方法論相似。慕尼黑天才縱向研究於 20 世紀 80 年代中期開始追蹤 26,000 名天才學生,研究發現認知因素是最具預測性的,但一些個人特質——如動機、好奇心和應對壓力的能力——對錶現有有限的影響。家庭、學校和同齡人等環境因素也產生了影響。

來自此類智力人才搜尋的資料也有助於瞭解人們如何在學科中發展專業知識。一些研究人員和作家,特別是佛羅里達州立大學的心理學家安德斯·埃裡克森和作家馬爾科姆·格拉德威爾,普及了能力閾值的概念。這種觀點認為,對於智商超過一定門檻(通常引用 120)的個體來說,在獲得專業知識方面,集中練習時間比額外的智力能力更重要。但來自 SMPY 和杜克大學人才計劃的資料反駁了這一假設。2018 年發表的一項研究比較了兒童時期智力排名前 1% 的學生與排名前 0.01% 的學生的成果。第一組獲得高等學位的比例約為普通人群的 25 倍,而更精英的學生獲得博士學位的比例約為基礎比率的 50 倍。

但有些工作是有爭議的。在北美和歐洲,一些兒童發展專家感嘆,許多關於人才發展的研究都是由預測誰將脫穎而出的衝動驅動的,教育工作者對識別和標記一群學生為有天賦或有才能的概念表示相當不安。

馬修斯說:“高測試分數只能告訴你,一個人具有很高的能力,並且在特定時間點與該特定測試非常匹配。低測試分數幾乎告訴你任何資訊。” 因為許多因素都會降低學生的表現,包括他們的文化背景以及他們對參加高風險測試的舒適程度。馬修斯認為,當早期成就接近高低極端的兒童感到自己是根據未來的成功來評估時,這可能會損害他們學習的動力,並可能導致斯坦福大學心理學家卡羅爾·S·德韋克所說的固定型思維模式。德韋克說,鼓勵成長型思維模式要好得多,在這種思維模式中,孩子們相信大腦和才能僅僅是一個起點,能力可以透過努力工作和持續的智力冒險來培養。

德韋克說:“學生專注於進步,而不是擔心自己有多聰明和渴望得到認可。” “他們努力學習更多知識,變得更聰明。” 德韋克及其同事的研究表明,以這種思維模式學習的學生在學校表現出更大的動力,取得更好的成績,並獲得更高的測試分數。

本博同意,標準化考試不應該被用來限制學生的選擇,而應該被用來制定適合兒童能力的學習和教學策略,從而讓每個水平的學生都能發揮他們的潛力。

本博和盧賓斯基最近對極度天才佇列(1/10,000)進行了一項中年調查,重點關注職業成就和生活滿意度,並重新調查了他們在 1992 年抽取的美國頂尖大學的研究生樣本。即將發表的論文可能會進一步消除長期以來存在的誤解,即天才兒童足夠聰明,可以靠自己成功,而無需太多幫助。

密蘇里大學哥倫比亞分校專門研究數學學習的認知發展心理學家大衛·吉里說:“教育界仍然抵制這一資訊。” “普遍的看法是,那些具有認知或其他優勢的孩子不應該得到額外的鼓勵。我們應該更多地關注成績較差的孩子。” 儘管天才教育專家讚揚美國天才發展選擇的擴充套件,但迄今為止,這些好處主要僅限於那些在天賦和社會經濟曲線頂端的人。

盧賓斯基說:“我們知道如何識別這些孩子,我們也知道如何幫助他們。” “然而,我們錯過了這個國家很多最聰明的孩子。”

當盧賓斯基和本博走過四方院時,時鐘敲響了中午,釋放出成群結隊的興奮青少年,他們競相奔向餐廳。他們中的許多人是範德比爾特大學天才青少年專案夏季強化課程的參與者,在這些課程中,天才學生用三週時間大量學習一年的數學、科學或文學知識。其他人則是範德比爾特大學體育訓練營的參與者。

盧賓斯基是一位前高中和大學摔跤手,他說:“他們只是在發展不同的才能。” “但我們的社會對體育才能的鼓勵遠多於對智力才能的鼓勵。”

然而,這些有天賦的學生,世界上的“數學運動員”,可以塑造未來。盧賓斯基說:“當你審視社會面臨的問題——無論是醫療保健、氣候變化、恐怖主義、能源——這些孩子都有最大的潛力來解決這些問題。” “我們最好把賭注押在這些孩子身上。”

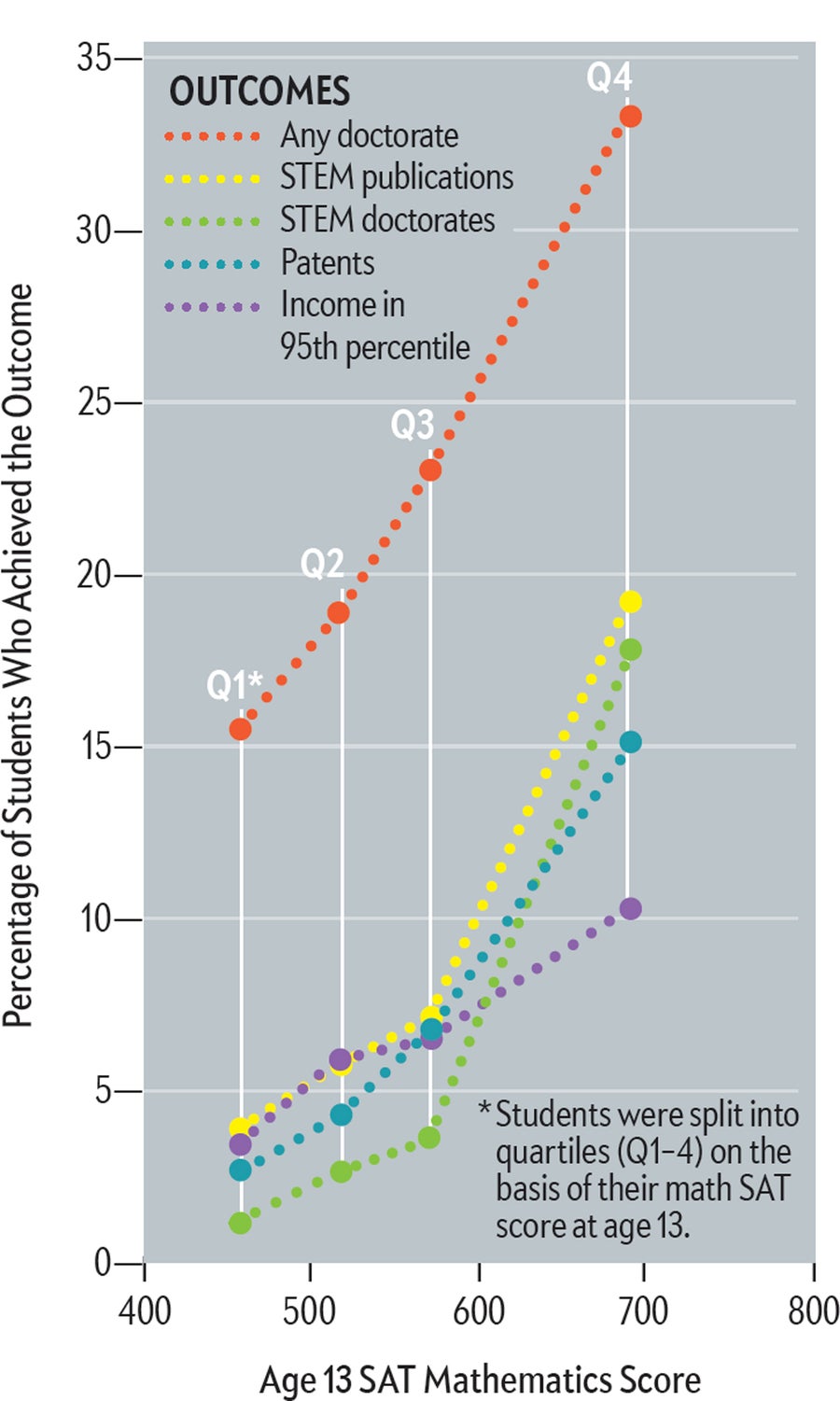

排行榜首

對天才學生(在青少年時期 SAT 數學部分考試中得分在前 1% 的學生)的長期研究表明,得分最高者(前四分之一)在多項指標上都優於其他人。

資料來源:《如何培養天才:一項對超常兒童進行 45 年研究的經驗教訓》,湯姆·克萊恩斯著,《自然》,第 537 卷;2016 年 9 月 8 日;《超越閾值假設:即使在天才和頂尖數學/科學研究生中,認知能力、職業興趣和生活方式偏好對職業選擇、表現和毅力也很重要》,金伯利·費裡曼·羅伯遜等人著,《心理科學前沿》,第 19 卷,第 6 期;2010 年 12 月