去年十月的某個早晨,“火星人”入侵了休斯頓——儘管事實上他們中的一些人已經住在那裡了。作為美國宇航局約翰遜航天中心宇航員隊伍和美國宇航局資助的月球與行星研究所的所在地,休斯頓可能擁有地球上人均“火星人”密度最高的地方。其餘的“火星人”是由來自全國各地甚至全球各地的科學家、工程師、醫生和官僚組成的雜牌軍,他們來到研究所的禮堂參加一個歷史性的研討會。他們都聚集在那裡討論他們的共同夢想:將人類送往緊鄰我們地球的、冰凍乾燥的沙漠行星,這個星球在我們自己的星球之外,仍然是已知宇宙中最宜居的世界。

如果目前的計劃時間表可信,那麼大約20年後,這個夢想最終將成為現實。美國宇航局的宇航員將乘坐名為“獵戶座”的載人艙,在先進版本的太空發射系統火箭上進入軌道,這枚火箭比將他們的前輩送上月球的土星5號火箭還要大。在軌道上,他們將與其他航天器對接,包括一個深空棲息地,然後飛離,將地球遠遠拋在身後。幾個月後,他們將抵達火星,乘坐棲息地著陸器降落到這顆行星上。他們將在地表停留長達數百天,建造基地、探索周圍環境和製造火箭燃料。在他們停留結束時,這些火箭燃料將為火星上升飛行器提供動力,將首批先驅者送回深空棲息地,然後返回地球。基地將保留下來,供未來的宇航員使用和擴建,作為更廣泛的“可演化火星計劃”的一部分。

總而言之,首次往返旅程可能需要大約三年時間,並將成為一個耗資數千億美元的更大計劃的一部分。美國宇航局已經在為這項宏偉事業熱火朝天地工作;事實證明,20年時間對於發起一次前往另一個星球的探險來說並不算多。如果成功,這項長達數十年的衝刺將成為太空探索和人類歷史上的一個里程碑時刻,因為我們人類將首次在另一個世界建立持久的存在,並可能找到確鑿的證據,證明我們在宇宙中並不孤單。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

然而,儘管有所有這些精心制定的計劃及其劃時代的意義,這項努力仍然顯得有些異想天開,因為仍然缺少一個關鍵的細節:一個實際的地點——而不是整個星球——人類下一次最偉大的冒險可能真正開始的地方。也就是說,一個著陸點。

美國宇航局行星科學部門主任吉姆·格林在首次人類登陸火星表面著陸點/探測區研討會上發言。格林說,十年之內,美國總統將從美國宇航局的候選名單中選擇一個著陸點。“那一刻我們將知道我們要去火星了。”

圖片來源:NASA/比爾·英格爾斯

規劃火星的未來

火星的半徑僅略大於地球的一半,質量約為地球的十分之一,但它擁有地球表面積的三分之一——行星房地產大致相當於地球所有大陸的總和。幾乎沒有哪個地方被仔細探索過:在曼哈頓的周邊走走,跑個5公里,你走過的地球表面積就比我們所有的火星探測器加起來還要多。然而,這並沒有阻止“火星人”列出他們想去的長長清單。

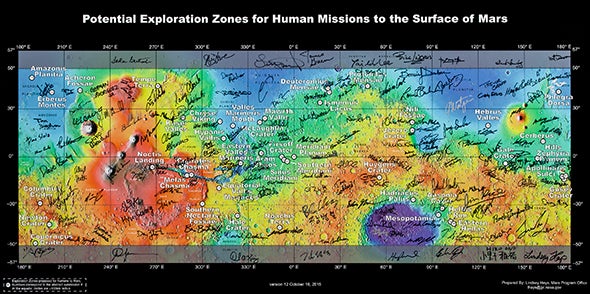

在月球與行星研究所禮堂外陽光充足的圓形大廳裡,他們放置了永久性標記,並在摺疊桌上放置了兩張光面超大的火星地圖。每位參與者都在地圖上簽名,彷彿代表簽署星際獨立宣言,通常會標記他們希望人類首先前往的地點。不久之後,兩張地圖都積累了密集的簽名叢集,標記了45個潛在的“探測區”(EZ)。每個EZ都是一個直徑200公里的圓形區域,面積幾乎是休斯頓這座龐大城市面積的20倍。這個直徑代表了美國宇航局的規劃者認為宇航員在多次長期任務中可能漫遊的距離。每個EZ都包含一箇中心著陸點,周圍環繞著具有科學調查或資源開採前景的感興趣區域。

這段美國宇航局的動畫是在研討會之前製作的,描繪了眾多可能的概念之一,即透過多次前往“探測區”(EZ)的探險活動逐步建立起來的火星基地。

研討會的組織者給每個EZ的倡導者15分鐘的發言時間來陳述他們的理由,將對整個星球的討論壓縮成分佈在三天內的每15分鐘的時間段。幾乎是整個星球,無論如何。在散落在地圖上的簽名中,有一些空白處明顯缺少塗鴉——在可預見的未來,甚至永遠不會有人涉足的地方。在研討會期間,這些空白處變得更加清晰:沒有人為任務會比南北緯50度更靠近兩極,也沒有著陸點會高於或低於乾旱火星上的“海平面”兩公里。在較高海拔地區,大氣層會過於稀薄,降落傘無法減緩下降航天器的速度,而在較低海拔地區,較稠密的空氣可能會攜帶足夠的灰塵來破壞火箭的平穩著陸。太靠北或太靠南的EZ也會給火箭帶來問題。如果沒有行星赤道自轉的額外推力,從靠近兩極的地方發射回軌道的宇航員將不得不燃燒更多的燃料,危險地降低他們的誤差餘量。兩極蘊藏著該行星大部分已探明的冰水儲量,但要獲取這些冰水,宇航員必須在持續黑暗和零下150攝氏度以下的低溫中度過冬天。

這張火星地形圖顯示了研討會上考慮的所有直徑200公里的EZ,以及研討會參與者的簽名。地圖頂部和底部的灰色高緯度地區被認為對於近期的人類著陸來說太危險了,極端海拔地區也是如此。最低海拔地區為紫色和藍色,而最高海拔地區為白色和棕色。

圖片來源:NASA/JPL-加州理工學院/林賽·海斯/MOLA科學團隊

研討會的一些參與者對這些限制感到不滿——但沒有一位參加的宇航員表示不滿。他們似乎不太把火星看作是一個待探索的毫無生機的世界,而更像是一頭沉睡的野獸,他們可能有一天會被命令用棍子戳一下。訣竅是在不喪命的情況下戳這頭野獸,而最容易喪命的方法之一就是在錯誤的地方戳。最熱衷於前往極地冰蓋或深入山峰和深洞探險的呼聲,不可避免地來自少數永遠不必親自執行這些危險行動的科學家和工程師。私下裡,一位參與者嘲笑他們是“‘你只需要做’的人”,指的是他們總是念叨的口頭禪,即在為宇航員可能在火星上遇到的致命問題提出簡單化的解決方案之前。儘管這次聚會的目的是讓“火星人”達成一些粗略的共識,但它或許最成功地揭露了他們之間的分歧。

除了“‘你只需要做’部落”的希臘合唱團之外,還有“地面派”,他們更傾向於根據來自探測器的親密但稀疏的資料來選擇地點,以及“軌道派”,他們使用來自軌道飛行器的全面但遙遠的資料來選擇地點。有“老實派”,他們想重訪經過充分考察的地點,也有“開拓派”,他們希望去任何地方,除了那些熟悉的受歡迎地點。有“陽光派”,他們想在陽光充足的地表建造棲息地,也有“洞穴派”,他們更喜歡將棲息地放在地下。

然而,研討會最大的分裂,被證明是在兩個派系之間產生的裂痕,他們爭論的是當他們到達火星時應該如何對待火星。“保護主義者”為了保持這顆星球的原始自然保護區,願意限制人類的探索;“殖民主義者”希望為了科學和經濟利益而勘探和定居火星。他們的衝突標誌著一場可能在未來演變成爭奪這顆星球未來的戰爭的早期戰鬥。

火星上最像地球的地方

火星並非一直是一片冰凍的沙漠。從軌道上觀察,大部分地表都顯示出這顆行星曾經非常像地球的證據,一個充滿流動的水的世界,覆蓋著河流、湖泊和海洋。火星並非胎死腹中;它不知何故死於嬰兒夭折。研究人員現在認為,在幾十億年前,它的大氣層變得如此稀薄和寒冷,以至於幾乎所有的水都漂流到太空,或者凍結在地下或兩極。當時地球剛剛開始因最早的光合作用而變得綠色,但火星上的任何生物圈都早已處於紅色警戒狀態。任何地表生命都將被迫退縮到這顆行星的邊緣地帶,註定要在行星的地下苟延殘喘。瞭解一顆行星為何死亡而另一顆行星為何生存下來,是大多數以火星為重點的科學研究的核心關注點,也是尋找任何仍然存在於那個貧瘠世界上的類地避難所的途徑。

亞利桑那大學地質學家和HiRISE科學團隊負責人阿爾弗雷德·麥克尤恩在研討會上發言。在他的職業生涯中,麥克尤恩製作了一些火星最標誌性的影像,包括可能是歷史上流傳最廣的火星照片,這是一幅以世界蜿蜒的峽谷群谷——水手號峽谷為中心的拼接圖。

圖片來源:NASA/比爾·英格爾斯

可能最瞭解火星的人是亞利桑那大學地質學家阿爾弗雷德·麥克尤恩。麥克尤恩有一張佈滿皺紋的臉龐,留著灰色的短方鬍鬚,喜歡穿夏威夷襯衫,並且擁有像火星空氣一樣乾燥的冷幽默。他領導著美國宇航局火星勘測軌道飛行器上的一個名為HiRISE(高解析度成像科學實驗)的相機的科學團隊,該軌道飛行器於2006年抵達這顆紅色星球。HiRISE可以看到地表小至30釐米的特徵和海拔變化,大約是標準足球的大小。事實上,它拍攝的火星影像非常出色,甚至超過了最先進的商業衛星拍攝的地球影像。無論何時何地人類踏上火星,HiRISE的鷹眼——以及麥克尤恩的鷹眼——幾乎肯定會先到達那裡。因此,當HiRISE的主人,即“軌道派”的首領選擇發言時,“火星人”們會認真傾聽。

也許並非偶然,麥克尤恩做了研討會的第一個EZ介紹,讚揚了位於一個名為梅拉斯峽谷的東部區域的EZ的優點。梅拉斯峽谷位於水手號峽谷的深處,水手號峽谷是一個巨大的裂口,由火山爆發、流水和呼嘯的大風形成和塑造,在火星靠近赤道的一個半球上留下了傷疤。

麥克尤恩首選的EZ比周圍區域深幾公里,逼近了美國宇航局可接受的低海拔限制。他解釋說,梅拉斯峽谷曾經容納了大量的水,而今天它容納了在火星上相當於大量空氣的東西。它擁有這顆星球上最高的大氣壓之一,再加上充足的赤道陽光,意味著在漫長的夏日午後,地表溫度很容易超過水的冰點。按照火星的標準,梅拉斯峽谷是溫暖的。它是火星上最像地球的地方之一。

麥克尤恩使用經過處理的HiRISE影像並結合其他軌道資料,為從東梅拉斯峽谷(他在水手號峽谷深處首選的EZ)古代湖床的斜坡上開採富含水的礦物提供了理由。

圖片來源:NASA/比爾·英格爾斯

麥克尤恩說,在峽谷的峭壁內,水手號峽谷是如何形成的完整故事正等待被講述,它被鋪設在數千層岩層中,這些岩層沿著峽谷起伏的地形堆積了數百米,每一層都是一本岩石教科書中的一頁。“它擁有令人難以置信的地質,”麥克尤恩告訴我。“內部層狀沉積物、古代基岩、古代湖泊沉積物、沙丘、滑坡。”派遣宇航員去剝落梅拉斯峽谷的岩石,你就可以深入瞭解一個曾經溫暖、潮溼的世界的過去,甚至可能瞭解那裡是否曾經存在過生命。

然而,存在一個巨大的絆腳石。為火星熱帶地區的溫暖溫度付出的代價是乾燥的地殼,任何暴露在外或淺埋在地下的冰水都應該已經昇華到稀薄的空氣中。儘管梅拉斯峽谷擁有所有的地質財富,但它缺乏任何明顯的儲藏庫來維持宇航員的生命,併為他們返回地球的火箭提供燃料。麥克尤恩的解決方案是從石頭中擠出水。數十億年前,當火星的水漂流到太空或凍結成兩極的冰時,火星水分的一小部分肯定變成了鎖定在岩石中的礦物質。來自HiRISE和其他儀器的影像表明,梅拉斯峽谷富含多水硫酸鹽,這種礦物質的體積最多有一半是水。在多水硫酸鹽層中挖一個奧運會游泳池大小的洞,理論上你可以用從碎片中提取的水將其填滿一半。“提取水很容易,”麥克尤恩告訴其他“火星人”。“你只需要將其加熱到150攝氏度以上。”這大約是烤麵包的烤箱溫度。“只是為了好玩,”麥克尤恩說,他曾使用衛星影像來估計他的EZ中水合硫酸鹽礦床的體積,並從中估算出其中包含的水量。他得出了1000立方公里的結果——足以填滿兩次伊利湖。

為了找到針,移除乾草堆

從岩石中開採水的可能性是“老實派”的福音。他們中的大多數人也是“地面派”,是過去和現在的探測器和著陸器團隊的成員。他們想“去你熟悉的地方”,將人類送到他們的機器人偵察過的道路上。幾乎所有這些機器人都在火星赤道附近著陸,因此赤道地點在“地面派”和“老實派”的願望清單中佔據主導地位。但是,只有當能在那裡找到水時,才能站得住腳,即關於將人類送到這些研究最充分且據推測最安全的地方的論點。

研討會的幾位發言者希望將人類送往蓋爾隕石坑,核動力“好奇號”探測器目前正在那裡收集土壤樣本、嗅探空氣並用雷射轟擊岩石。最樂觀的是“好奇號”的首席地圖製作者,一位來自美國宇航局噴氣推進實驗室的體格健壯且務實的地質學家弗雷德·卡萊夫,他在他的演講中為蓋爾隕石坑辯護。

.jpg?w=590)

這張由57張單獨影像組成的拼接自拍照來自美國宇航局的“好奇號”探測器,顯示該機器人在蓋爾隕石坑(一個擬議的EZ)內的玄武岩沙丘邊緣棲息。這樣的沙丘可能蘊藏著足夠多的吸附水,可供人類探險者作為資源使用。

圖片來源:NASA/JPL-加州理工學院/MSSS

探測器已經蹣跚穿過古代河床、沖積扇和其他證據,表明蓋爾隕石坑在遙遠的過去可能維持過生命。卡萊夫認為蓋爾隕石坑在未來也可以維持人類的生命,並繪製了一個雄心勃勃的營地、通訊塔和一系列任務的穿越路線圖。探測器最近對蓋爾隕石坑板岩色沙丘區的探測表明,它們是由玄武岩沙組成的,玄武岩沙可以從非常乾燥的空氣中吸附水蒸氣。卡萊夫估計,沙丘中含有1萬到100萬公噸的吸附水,只需烘烤即可提取出來。

在蓋爾隕石坑演示之後的問答環節中,很明顯並非所有人都如此熱衷——尤其是“開拓派”。“我對火星真的感到失望,”保羅·奈爾斯說,他是一位身材高挑、面色蒼白的美國宇航局約翰遜航天中心的行星科學家,曾參與該機構的“鳳凰號”著陸器任務。“我不想回到蓋爾隕石坑,”奈爾斯繼續說道。“我們沒有在那裡看到令人興奮的東西——或者至少沒有看到我真正希望看到的東西。”

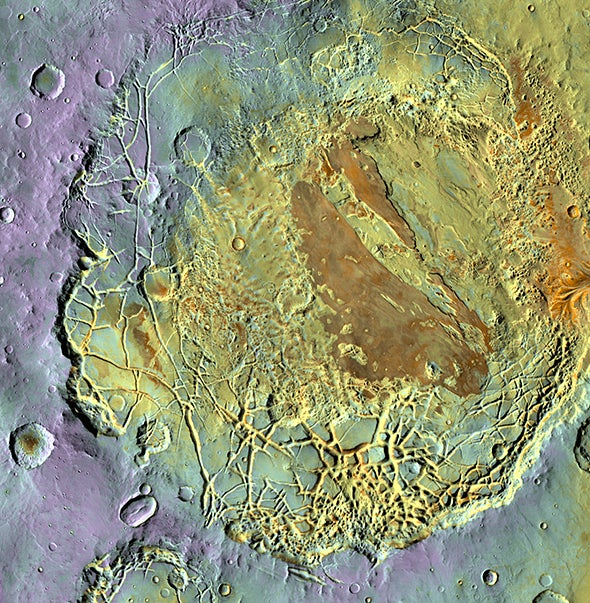

奈爾斯和其他“開拓派”不乏EZ替代方案。首先,有機器人任務的亞軍候選地點,即近赤道地點,這些地點有溫暖、潮溼過去的跡象,名稱如埃伯斯瓦爾德隕石坑、莫斯谷和傑澤羅隕石坑。然後是更遙遠的可能性。奈爾斯想參觀阿拉姆混沌區,這是一個巨大的隕石坑,佈滿了蜘蛛網狀的裂縫,那裡的地貌像破碎的蛋殼一樣坍塌,可能是由於古代地下湖泊的突然排水造成的。噴氣推進實驗室的研究科學家勞拉·克伯遊說人類在阿波利納里斯蘇爾奇風蝕山脊內建造基地,阿波利納里斯蘇爾奇是一處石化的泡沫狀火山灰沉積物,可能富含冰,面積約為美國大陸的大小。烏克蘭研究員瓦列裡·雅科夫列夫透過影片直播解釋說,澤菲利亞高原的山丘可能含有足夠的水來支援一個10,000人的殖民地500年。

在這張來自美國宇航局“火星奧德賽”軌道飛行器上的熱輻射成像系統的假彩色拼接圖中,揭示了擬議的EZ阿拉姆混沌區的斷裂“混沌地形”,該地形是由古代地下湖泊的排水造成的。拼接圖覆蓋了近300平方公里,解析度為100米。崎嶇、多岩石的區域以暖色調顯示,而覆蓋著沙子或塵埃的較光滑區域則以冷色調顯示。

圖片來源:NASA/JPL-加州理工學院/亞利桑那州立大學

對於來自美國宇航局戈達德太空飛行中心的直言不諱的火山學家雅各布·布萊徹來說,“老實派”對熟悉地點的執著是“我們找到了針,但我們完全移除了乾草堆的情況”。他說,除非美國宇航局投資更昂貴和耗時的機器人先導任務前往非常規、異國情調的地點,否則它可能會陷入困境,即抽乾一口枯井,耗盡其火星預算,一遍又一遍地重訪一個平庸的地點,僅僅因為它方便。“忘了火星的錢吧,如果他們願意,這些先導任務可能會吞噬[美國宇航局]所有的錢!”來自噴氣推進實驗室的、好鬥的工程師邁克·西伯特嘲笑道。西伯特是一位“老實派”,也是“機遇號”探測器的推動者之一。他希望透過將人類送到“機遇號”探測器的著陸點附近(位於一個名為子午線平原的區域)來節省資金。“如果我們不想為了讓人類踏上火星而放棄太陽系的其他部分,”西伯特說,“我們可能需要從我們擁有的那根針開始,而不是乾草堆中可能存在的其他東西。”

一種可能的出路是美國宇航局在下一個十年初,最早在2022年,向火星發射一個新的軌道飛行器;一個配備了更好的攝像頭來研究地表——以及穿地雷達來深入探測地下的軌道飛行器。該軌道飛行器可以彌合“軌道派”和“地面派”、“老實派”和“開拓派”之間的差距,為更認真地考慮這顆行星開闢道路。這樣一個任務尚未被編入美國宇航局的預算。這次研討會是“火星人”為改變現狀邁出的試探性第一步。

轟炸冰川以獲取冰塊

與“地面派”和“老實派”不同,大多數“開拓派”根本不想在赤道附近著陸。相反,他們希望將人類送到更涼爽的中緯度地區,HiRISE和其他儀器已經在那裡揭示了由地下冰塑造的地貌。研討會大約一半的EZ位於較高的中緯度地區,尤其是在富含冰的北部低地。“如果你想在火星上喝一杯冷飲,如果你想喝任何飲料,中緯度冰川冰和埋藏的地下冰是唯一被證實的儲藏庫,”喬·列維在他的演講中告訴聽眾。他想將宇航員送到南部中緯度地區的一個巨大撞擊坑——希臘平原盆地的邊緣。列維是奧斯汀德克薩斯大學的地質學家,他使用衛星資料來計數和研究被稱為舌狀岩屑裙(被認為是地下冰川)的特徵,這些特徵在中緯度地區隨處可見。在該專案結束時,他統計了超過11,000個,其中大多數可能含有數十億噸冰水。

在這張假彩色HiRISE影像中,被稱為“舌狀岩屑裙”的埋藏冰川沿著北半球火星富含冰的中緯度地區擬議的EZ——氘尼羅忒斯桌山中的臺地斜坡向下流動。該影像覆蓋了大約一平方公里的地形,並捕捉到小至30釐米的細節。

圖片來源:NASA/JPL-加州理工學院/亞利桑那大學

“你可以選擇你想要的冰塊來源,然後開始鑿,”列維說。或者,更具挑釁性的是,你可以在冰川上引爆一顆小型炸彈,挖掘“一個實際上無限的冰礦坑”。稀薄的火星大氣層隨後可以免費完成大部分提取和淨化工作,將暴露的冰昇華為水蒸氣,然後可以使用幾乎不比防水布更復雜的裝置進行冷凝和收集。一些聽眾聳聳肩或搖搖頭——列維正在轉向“你只需要做”的領域。列維繼續說道,開採冰川以獲取飲用水和燃料,還可以建立冰洞來容納宇航員和裝置,使他們免受宇宙射線和沙塵暴的危害。列維是一位“洞穴派”,一位“火星人”,他認為這顆行星上現存生命(無論是人類還是其他生命)的最佳前景都在地下。 “洞穴派”想象,或許有一天,當宇航員在勘測洞穴以尋找新的人類定居點時,可能會偶然發現火星古代生物圈的最後遺蹟,這些遺蹟被時間和孤獨扭曲成某種陰暗的單細胞形式。

自然,這裡存在緊張關係。因為火星的冰既可以是細緻研究的物件,也可以是待開採的大宗資源——甚至可以居住在其中——棲息地中的宇航員不經意間淋浴或喝一杯水,可能會不小心將科學突破衝入下水道,或者使宇航員接觸到從冰凍休眠中喚醒的外星病原體。人類最終前往火星的仲裁者可能與火箭技術的難題無關,而與管理異世界交叉汙染的威脅有關——美國宇航局和其他航天機構稱之為“行星保護”。在研討會上,一位典型的身材苗條、衣著整潔的美國宇航局宇航員斯坦·洛夫選擇了一個更通俗的術語:“細菌”。

美國宇航局宇航員斯坦·洛夫在研討會上談到應指導EZ選擇的安全要求。“[宇航員]不在乎地點的身份,”洛夫說。“但我們非常關心這個地點是否會殺死我們,以及到達那裡後我們是否可以做任何工作。”

圖片來源:NASA/比爾·英格爾斯

“當我們身處火星時,我們將一直排放細菌和病毒,”洛夫說。“如果我們無法處理它,我們就不應該去……。你不僅無法阻止人類洩漏到火星,也無法阻止火星帶著你回到棲息地。”

洛夫說,“火星人”面臨著一個難題。人類前往這顆星球的任務被推銷給公眾是為了尋找生命,而不僅僅是壯麗的岩層。他說,生命“是讓人們興奮的原因——記住,納稅人資助我們,所以我們必須從事他們認為有趣的工作”。 “如果我們去一個我們知道在生物學上是安全的地點,那麼任務就會變得不那麼有趣。你面臨著一個非常艱難的選擇。”

紅色星球的繁文縟節

對於少數將職業生涯投入到研究行星保護的科學家來說,這個選擇一點也不難——除非人們能夠在不傳播星際細菌的情況下前往,否則根本不應該去。他們是火星的謹慎“保護主義者”。

只有一位“保護主義者”,噴氣推進實驗室的安迪·斯普里,出席代表了這種觀點。斯普里灰白的頭髮和沉重的眼瞼突出了他厭倦世事、近乎慈父般的風度;他是一位不情願但始終如一的監護人,面臨著勸退一群渴望將謹慎拋諸腦後的探險家的吃力不討好的任務。“目前,我們還沒有足夠的認識來安全地向火星派遣人類任務,而不會在某種程度上以我們不瞭解的方式汙染這顆星球,”他告訴我。斯普里對汙染地球本身及其派遣的探險家也有類似的擔憂。無論是回到地球還是在火星上的棲息地,任何可能含有外星生物物質的來自紅色星球的東西都應該非常謹慎地處理。“想想‘埃博拉’,”他告訴“火星人”。

噴氣推進實驗室的行星保護專家安迪·斯普里在研討會上談到處理星際生物汙染的難度。“目前,不可能提供定量的行星保護指南,”斯普里說。“因為我們沒有關於火星的必要資訊,而且我們對地球生命的瞭解也不完整。”

圖片來源:NASA/比爾·英格爾斯

在他們避免生物災難的努力中,“保護主義者”得到了法律的支援——具體而言,是1967年的《聯合國外層空間條約》,該條約禁止人類探索對天體造成“有害汙染”。一個名為COSPAR(空間研究委員會)的國際組織制定了行星保護協議,美國、歐洲、俄羅斯和其他簽署國必須遵守這些協議才能遵守該條約。這些協議要求即使是送往火星的機器人也要經過滅菌程式,這可能會使任務成本增加數千萬甚至數億美元。所有這些都使“保護主義者”,即行星保護者,在有抱負的“火星人”中非常不受歡迎。“並非所有人都喜歡將人類視為他們自己科學上最糟糕的敵人,”美國宇航局前行星保護官約翰·魯梅爾說,他是東卡羅萊納大學的一位教授,沒有參加這次研討會。“但是,如果你不採取措施限制與人類相關的汙染,那麼去探索火星的理由就會消失,就像夏日午後烏托邦平原上的霜凍一樣。”

烏托邦平原是北部低地一塊佈滿岩石的火山平原,是美國宇航局雙子“海盜號”著陸器之一於1976年著陸的地方(另一艘著陸器降落在行星的另一側,更靠近赤道,在一個名為克里斯平原的地點)。 “海盜號”著陸器是第一批從地表傳輸影像的探測器。這些影像揭示了棕褐色調的周圍環境,那裡每天和每年發生的事情都很少,以至於最主要可見的變化是微米薄的水霜層的微妙來去。“海盜號”也是(並且仍然是)有史以來送往火星的最昂貴和雄心勃勃的任務。它們攜帶旨在尋找生命的自動化化學實驗室,旨在經受嚴格的發射前滅菌。在125攝氏度下烘烤30小時後,每艘“海盜號”著陸器的微生物總負荷減少到不超過300,000個細菌孢子——僅略高於在培養皿中生長的單個點狀菌落中發現的細菌的一半。

今天,任何前往火星的尋生命機器人仍然被限制在不超過300,000個細菌搭便車者,就像“海盜號”一樣。行星保護專家計算出,這些限制只會給微生物偷渡者大約萬分之一的機會成功繁殖和傳播。研討會上的批評者指出,這些“計算”與盲猜沒什麼區別。為“海盜號”設定的限制是基於美國宇航局在1970年代能夠將航天器清潔到什麼程度,而不是這些清潔水平在火星上的實際效果如何。根據你詢問的物件以及他們想多快到達火星, “海盜號”滅菌標準要麼是可笑的不足的保障措施,要麼是滑稽的代價過高的過度殺傷。

坐在聽眾席中,JPL(噴氣推進實驗室)火星探測首席科學家戴夫·比蒂(Dave Beatty)指出,這些標準對研討會的目標構成了一個小問題。比蒂說,根據一些研究,一個普通人體內或體表大約含有 100 萬億個細菌——是人體細胞數量的 10 倍。比蒂繼續說道,如果對著陸硬體的限制也適用於宇航員,那麼“根據當前的行星保護政策,人類[在火星上]著陸是不可能的。”

“沒錯,”斯普里回答道。“如果我們要實現人類著陸,正規化必須改變,因為正如你剛才所說。僅僅送一名人類,更不用說四名或六名,我們就已經打破了得分限制。”

斯普里展示了一張“知識差距領域”圖表,行星保護專家堅持認為,在為人類任務設定任何有意義的微生物汙染水平限制之前,必須填補這些領域。

圖片來源:Lee Billings

改變正規化將需要在我們監測和管理微生物群落的能力方面取得重大突破,無論是在地球上還是在火星上。為了說明這項任務的艱鉅性,斯普里在一個投影螢幕上展示了一張“知識差距領域”圖表。該圖表包含大約 25 個顏色編碼的方框,其中大多數方框都填充了太多文字,以至於縮小到適合尺寸的文字太小,以至於火星人也無法閱讀。在某種程度上,這無關緊要,因為斯普里令人沮喪的資訊已經很明確:行星保護最終可能會消耗與實際將首批人類送往火星的行動一樣多的時間、精力和金錢。

無人區

最近的一項發現比其他任何發現都更使選擇著陸地點變得複雜:火星不再能被認為是維京時代寒冷乾燥的沙漠。這顆行星上似乎存在許多所謂的“特殊區域”,COSPAR 將其定義為足夠溫暖和潮溼,足以讓地球或可能火星微生物茁壯成長的區域。在國家科學院和歐洲科學基金會2015 年聯合審查中,作者指出,行星保護的必要性可能會無限期地“阻止人類著陸或進入”火星的所有特殊區域。而且我們越仔細地觀察火星,似乎就發現越多的特殊區域。

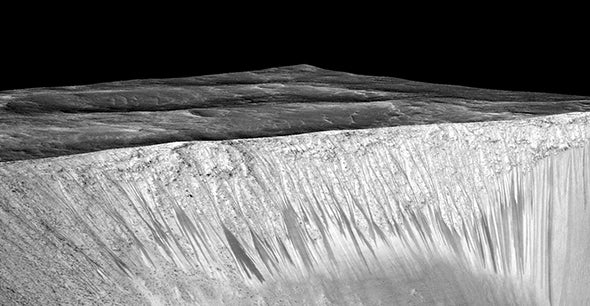

阿爾弗雷德·麥克尤恩(Alfred McEwen)和他的 HiRISE 團隊在 2011 年發現,火星的某些部分富含被稱為“季節性斜坡紋線”(recurring slope lineae,RSLs)的特徵——細長的深色線條,從某些隕石坑和山丘的陽光照射側的高處向下延伸。它們隨著季節和陽光而消長,在條件最溫暖時每天變黑並增長多達一米,這表明它們是由地表或地表下的小股水流形成的。2015 年 9 月,NASA 宣佈,來自另一臺儀器的資料最終將 RSLs 的存在與只能在水中形成的含水鹽聯絡起來。已經在整個星球上識別出 200 多個候選 RSL 位點,其中 50 多個已得到證實。所有這些都是潛在的特殊區域,因此目前禁止所有火星車進入。

在這張由 HiRISE 資料構建的透檢視中,被稱為“季節性斜坡紋線”的細長深色條紋延伸數百米,沿著火星加尼隕石坑的坑壁向下延伸。研究人員認為,這些條紋似乎廣泛分佈在火星表面,不知何故是由液態水流產生的。

圖片來源:NASA/JPL-加州理工學院/亞利桑那大學

在研討會上,麥克尤恩推測,這些特徵可能來自鹽類,這些鹽類透過吸收大氣中的微量水蒸氣來產生鹽水,這意味著典型的 RSL 幾乎不含任何水。第二種理論來自月球與行星研究所的方下巴高階科學家史蒂夫·克利福德(Steve Clifford)。克利福德認為,RSLs 可能是由土壤中富含鹽分的冰融化形成的。西南研究院身材瘦長、娃娃臉的研究員大衛·斯蒂爾曼(David Stillman)提出了第三種也是最令人歎為觀止的可能性。根據他對 HiRISE 影像與其同事羅伯特·格里姆(Robert Grimm)進行的有爭議的分析,斯蒂爾曼認為 RSLs 是基本上遍佈全球的承壓含水層的產物。斯蒂爾曼說,HiRISE 和其他衛星看到的是自然泉水的徑流,當陽光融化上方的冰塞時,這些泉水會透過岩石中的裂縫湧出。

斯蒂爾曼的理論遠非無懈可擊,但如果得到證實,它將徹底改變我們對火星的看法以及向火星派遣人類的前景。宇航員無需烘烤岩石或融化冰塊來獲取水——相反,他們只需沿著 RSL 的流動前沿鋪設管道即可。水會透過管道向下流到棲息地,在那裡可以淨化和使用。但是,遍佈全球的含水層也將構成潛在的本土生命棲息地,實際上會在地表下創造巨大的特殊區域,這可能會永遠禁止人類進入這顆行星的廣闊區域。RSLs 似乎註定要麼成為火星人最狂野的夢想的實現,要麼成為他們最糟糕的噩夢的根源。

多行星先例

經過三天的辯論,研討會結束時沒有形成具體的、協調一致的首選地點清單,只有一個承諾,即在不久的將來開始制定一份清單。火星人說,需要更多的資料。更多的時間。更多的資金。更多的準備。

人類在火星上的第一個腳印是近在咫尺,還是遙不可及?人類將在何時何地登陸?無論人類何時何地訪問這顆紅色星球,他們都可能在本次研討會的參與者首次提出的區域生活和工作,參與者合影留念於此。

圖片來源:NASA/比爾·英格爾斯

在研討會結束不到一個月後,在SpaceX 航天運輸公司億萬富翁創始人埃隆·馬斯克(Elon Musk)在美國地球物理聯合會(AGU)年會上發表的講話中,他明確表示自己已經厭倦了等待。馬斯克說,行星表面可能是貧瘠的,任何更深層的東西都應該對人類是安全的。馬斯克的觀點反映了他的雄心壯志:他是一位徹頭徹尾的殖民主義者,目標是在火星上建立自給自足的定居點,並開發出改變遊戲規則的火箭來實現這一目標。他的評論暗示,如果 NASA 和其他行動遲緩的國家航天機構受到行星保護主義者的阻礙,像 SpaceX 這樣更靈活的私營公司就不必如此。

對於馬斯克和許多像他一樣的人來說,快速到達火星不僅僅是為了科學探索知識;它還是一項為人類未來承保的保險政策。殖民主義者說,儘管這可能是悲劇性的,但與讓人類孤獨的意識之光熄滅相比,在人類的星際足跡下踐踏外星微生物的可能性要好得多。“現在是地球歷史上第一次視窗開啟,我們有可能將生命擴充套件到另一個星球,”馬斯克在 AGU 人群中說道。“這個視窗可能會開放很長時間——希望如此——但也可能只開放很短的時間。我認為明智之舉是在我們還能做到的時候讓人類成為多行星物種。”

後來,我問克利福德他對這些想法的看法,以及他是否對行星保護的原則感到惱火。行星保護主義者是否過分減緩了火星探索的速度?他回答說,這個速度可能而且也許應該更慢。無論我們文明的太空時代是否正在衰落,火星都不會消失。克利福德說,前往火星的問題更多的是倫理問題,而不是科學或技術問題。如果我們只是從地球輸出我們過去的錯誤,那麼在一個新的世界重新開始將毫無價值。

“在醫學中,首要原則是不造成傷害,”他說。“這就是我們在探索火星時應採取的態度。火星是我們真正嘗試探測本土外星生命的首個地方,可能是地球之外我們嘗試居住的首個地方,它將為我們帶到太陽系其他地方,甚至更遠的地方樹立先例。如果火星上的某個地方確實存在生命,它已經在那裡生存了數十億年。與此相比,我們的好奇心又算得了什麼?它是否賦予我們未經極度謹慎就擅自闖入的權利?我不確定可能導致我們探測到的第一個外星生命的消亡是否是我們想要創造的遺產。”