我們透過粒子相互連線。電話和簡訊搭載著光斑,網站和照片載入在電子上。所有通訊本質上都是物理的。資訊被記錄和廣播在實際物體上,即使是我們看不見的物體。

當物理學家與世界溝通時,他們也與世界連線。他們向粒子或原子發射光芒,並等待光線返回報告。光與物質位相互作用,這種相互作用如何改變光線揭示了一兩個物質位的屬性——儘管這種相互作用通常也會改變物質位。對於這種坦誠的事件,專業的術語是測量。

粒子甚至可以使用其他粒子相互連線。兩個電子之間的電磁力是由光粒子傳遞的,夸克聚集在質子內部是因為它們交換膠子。物理學本質上是對相互作用的研究。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

資訊始終透過相互作用傳遞,無論是在粒子之間還是在我們自己之間。我們是由相互溝通的粒子組成的,我們透過與周圍環境互動來了解它們。我們越瞭解這種相互作用,我們就越瞭解世界和我們自己。

物理學家已經知道相互作用是局域的。與城市政治一樣,粒子的影響也侷限於其直接轄區。然而,相互作用仍然難以描述。物理學家必須將粒子視為個體,並在其孤獨的存在中新增複雜的項,以模擬它們與其他粒子的親密關係。由此產生的方程式通常無法求解。因此,即使對於可以與自身相互作用(如在自身尾跡中滾動的船隻)的單個粒子,物理學家也必須進行近似。儘管物理學家一絲不苟,但他們能夠成功仍然是一個奇蹟。儘管如此,他們的論點仍然是我們擁有的最準確的理論。

量子力學是關於粒子的完美理論,因此它自然地描述了測量和相互作用。在過去的幾十年裡,隨著計算機推動量子力學的發展,該理論也被重新構建以包含資訊。量子力學對測量和相互作用的暗示是出了名的怪異。它對資訊的暗示則更加奇怪。

這些最奇怪的暗示之一反駁了通訊的物質基礎以及常識。一些物理學家認為,我們可能能夠在不傳輸粒子的情況下進行通訊。2013年,一位曾經是業餘物理學家的哈提姆·薩利赫甚至與專業人士一起設計了一種協議,在該協議中,資訊是從粒子從未到達的地方獲得的。資訊可以是無形的。通訊可能並非完全是物理性的。

今年四月,一篇關於薩利赫協議的短文的早期版本線上發表在《美國國家科學院院刊》上。這篇文章的10位作者大多來自中國科學技術大學在上海和合肥的分支機構。最後一位作者是潘建偉,一位傑出的物理學家,他還開發了一個用於透過量子力學進行通訊的衛星星座。他最近使用這個網路傳輸了糾纏粒子,距離超過1200公里。

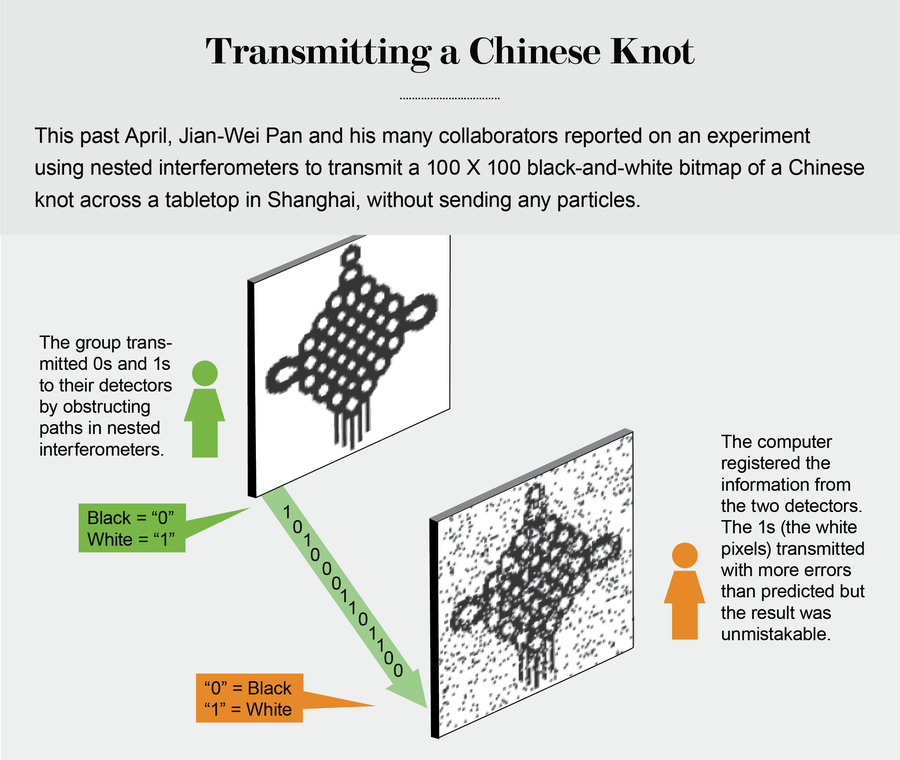

潘和他的合作者發表論文的速度超過每月一篇。但他們四月發表的論文,由曹原和李玉懷合著,卻是非同尋常的。他們描述了一個實驗,在實驗中,他們將中國結的黑白影像傳送到計算機,而沒有傳輸任何粒子。

非凡的主張需要非凡的證據——即使是為其團隊的證據挖掘最初基礎的人,列夫·瓦伊德曼,也懷疑他們的主張。瓦伊德曼和其他人已經爭論如何解釋這些結果十年了。他們的溝通現在正在改變我們對量子理論的理解。

物理學家努力理解量子力學對現實的低語以及我們對物質世界的瞭解。然而,該理論開始大聲說話。物理學家現在質疑量子理論施加的不確定性,因為即使是弱測量也揭示了曾經被認為不可能的細節。關鍵在於測量和相互作用的概念,以及未來資訊科技的基礎。

因為如果我們可以在沒有粒子的情況下處理資訊,我們就可以製造一臺無需啟動的計算機,並且我們可能能夠進行絕對保密的通訊。不會有任何東西被攔截,也不會有任何東西被駭客入侵。這種可能性源於波函式內部包含的資訊——以及虛構如何顯現為真實的方式。因此,在我們能夠使通訊無形化之前,我們必須賦予量子理論實體。

賦予量子力學實體

量子力學的基本工具是波函式,其所有奇異之處都由此構成。量子物體的每一種可能狀態,其測量的每一種可能結果,都是薛定諤方程的解。這個簡單的方程類似於描述運動波的方程——足以讓埃爾溫·薛定諤將其解命名為波函式——但量子波是抽象的,不是真實的。與海浪或聲音的解不同,波函式始終包含虛數。

為了從這種複數數學中獲得真實的答案,物理學家將波函式乘以其自身的負版本。結果是觀察到具有波函式詳細描述的屬性的物體的機率。對於任何量子物體,所有解的平方和始終合計為100%。薛定諤方程解釋了每一種可能性。它令人困惑,但並不令人驚訝。

當我們求解薛定諤方程來預測粒子的位置時,通常有很多可能性——就像在確定衝浪的精確位置時一樣。由於粒子和波的眾所周知的二元性,位置和軌跡在量子力學中是不明確的。但是,測量提供了波函式無法提供的確定性。當我們觀察電子的位置時,我們肯定知道它。然而,這種知識是有代價的。一旦我們知道位置,我們就無法知道速度。如果我們測量速度,我們將失去對位置的所有了解。這種認識論上的權衡被稱為海森堡不確定性原理。許多其他可觀測值,例如時間和能量,同樣是不相容的。

這種數學的一個值得注意的怪癖是,根據其機率,將特定物體的薛定諤方程的解組合起來也是一種可能的解。這被稱為疊加,儘管這是一個用詞不當。一個解不是放在另一個解之上,而是將它們加在一起混合。就像榨汁一樣,整體的味道超越了新增的成分。

量子力學是違反直覺的,疊加就是原因。儘管我們生活在不斷變化的機率和真理的混合中,但我們在日常生活中從未體驗過疊加。因此,為了理解疊加,讓我們考慮一個可以實現的思想實驗。這個例子說明了量子力學的大部分怪異之處,並且是潘和他的同事進行的實際實驗的基礎。

光的技巧

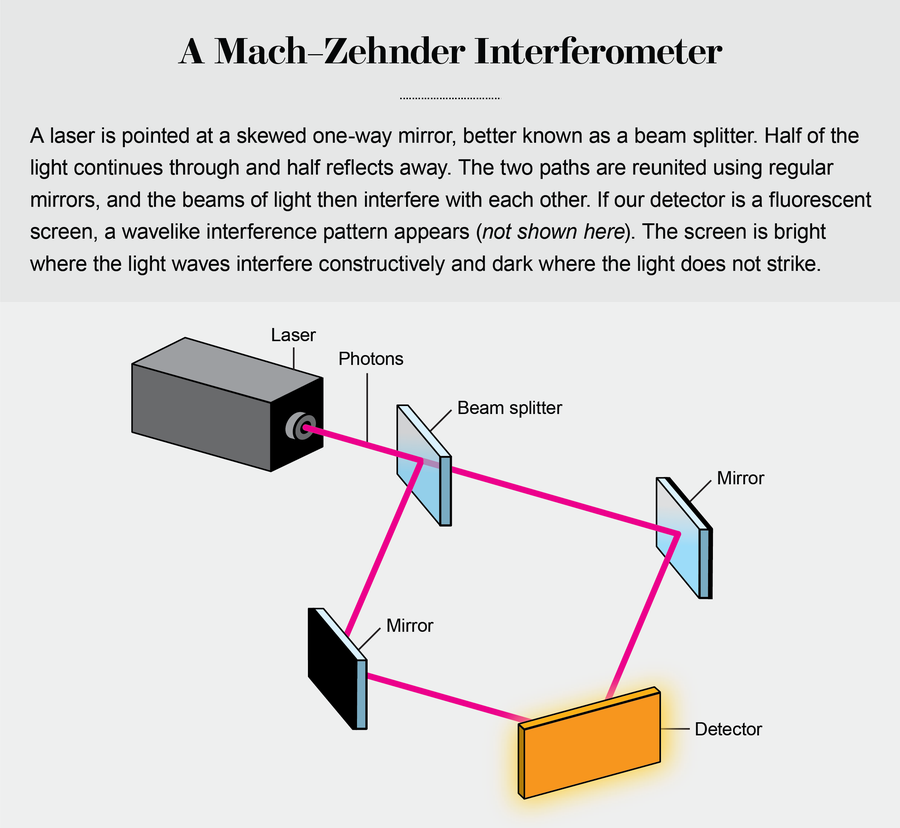

將雷射指向一塊部分塗有鋁的玻璃,就像單向鏡一樣。如果玻璃相對於入射光線的角度為 45 度,則一半光束繼續穿過,另一半光束垂直於原始光束反射開。沒有少有人走的路——路徑的選擇,就像量子力學一樣,是完全隨機的。

現在,在這些路徑中的每一條路徑上設定一面普通鏡子,並將光束重新結合。光表現為波,因此光束在相遇處相互干涉,在熒光屏上產生波紋圖案,熒光屏在被擊中時會發光(圖 1)。螢幕上的干涉圖案看起來像有人用梳子梳過它——結果等同於著名的雙縫實驗。但是我們的裝置有一個更高階的名字——馬赫-曾德爾干涉儀。

來源:Jen Christiansen

我們可以透過在一條光束的路徑中插入一塊玻璃來改變螢幕上的圖案。玻璃減慢了光的速度,因此其波峰和波谷不再與另一條光束的波峰和波谷匹配。一定厚度的玻璃剛好足以減慢一條光束的速度,使其波峰與另一條光束的波谷同時到達。螢幕的某些區域現在變暗,兩條光束中的光在那裡相互破壞性干涉。如果我們在這樣一個位置放置一個光子探測器,則不會記錄到任何光。

物理學家已經學會了如何產生單光子以及如何探測它們(甚至用肉眼),因此他們經常使用粒子而不是光束進行此類實驗。當他們一次將一個光子 направляют 向單向鏡(也稱為分束器)時,一半繼續暢通無阻地穿過,另一半反射開——與光束的情況相同。對於單個粒子來說,沒有任何改變。儘管一次只有單個光子在任一路徑上行進,但干涉圖案仍然出現在螢幕上。我們甚至可以透過插入一塊玻璃來改變圖案。光子仍然表現得像波一樣。但是,現在每個光子與什麼相互干涉呢?這個問題的答案是量子力學的本質。

光子不能分裂成兩半並與自身干涉——我們總是探測到完整的光子。光子以疊加態存在,因此它們可能同時採取兩條路徑。為了解釋疊加,作者經常說粒子同時存在於兩個地方。但這是錯誤的。

如果我們在光子的兩條可能路徑上都放置探測器,則一個探測器始終會咔噠作響,而另一個探測器則不會。如果我們在一條路徑上放置一個探測器,它會在一半的時間內咔噠作響。然而,當探測器記錄任一路徑上的光子時,干涉圖案不再出現在螢幕上。即使我們與光子相互作用,但讓它們透過,只是為了知道它們在哪裡,圖案仍然會消失。測量的行為,知識的獲取本身,會改變結果。一旦我們觀察到一個粒子,它就不再表現得像波一樣。光可能過著雙重生活,但一次只過著一種生活。

薛定諤認為波函式對應於真實物體。自 1926 年以來,大多數物理學家都將波函式解釋為知識的抽象包,而不是我們世界的居民。然而,在某種意義上,數學必須是真實的。

每當光子被描述為路徑的疊加時,它們都會以某種方式干涉。如果我們透過區分路徑來破壞疊加,則干涉總是會消失。每當我們找出光子採取哪條路徑時,另一條路徑就不再可能。波函式詳細描述了可能性。因此,在一條路徑變得不可能之後,波函式會發生變化,以反映我們對世界的瞭解。物理學家說波函式坍縮了。量子世界也坍縮了。疊加比我們任何經典的經驗都更脆弱。

爆炸

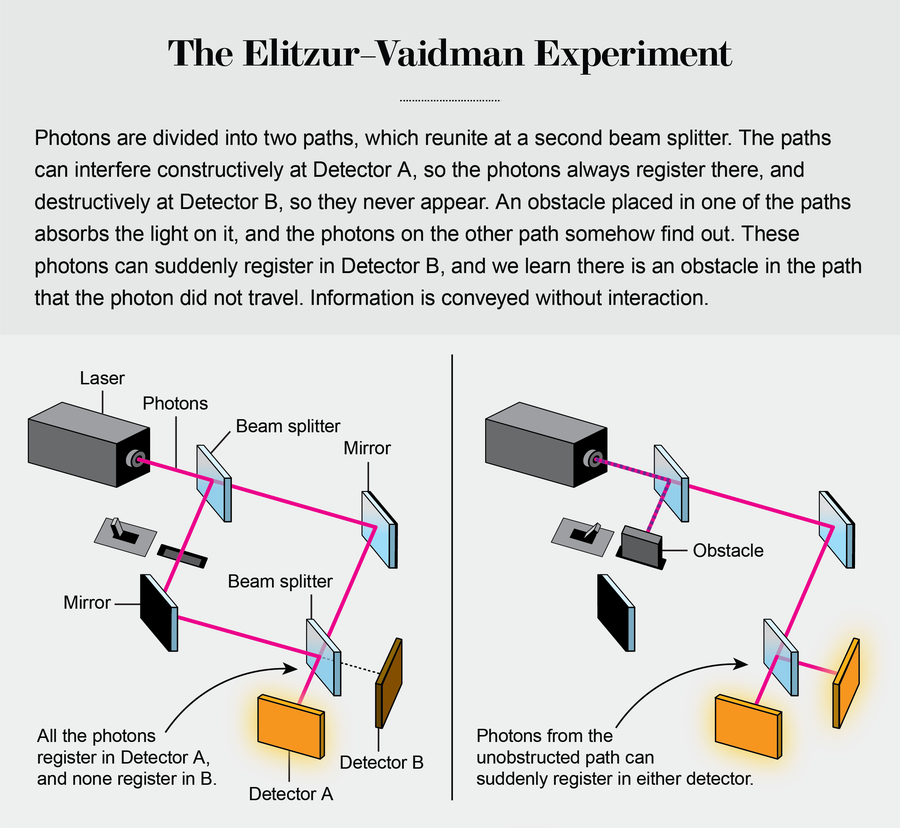

1993 年,阿夫沙洛姆·埃利澤和瓦伊德曼將干涉儀從超現實主義推向了荒謬,他們進行了一個思想實驗,其他人將使其成為現實。想象一下,第二個分束器取代了熒光屏,路徑在那裡重新匯合(圖 2a)。現在,在分束器之後,在每條可能的路徑上放置一個探測器。光子同樣有可能到達任一探測器。再次透過新增一塊玻璃來改變原始路徑之一,因此在一個探測器處發生破壞性干涉,而在另一個探測器處則不然——光子始終在第二個探測器中記錄,但從不在第一個探測器中記錄。我們實際上可以觀察到這一點。

現在,在原始分束後的路徑之一中放置一個障礙物。一半的光子被吸收,另一半光子沿著暢通無阻的路徑傳播。這些暢通無阻的光子應該像以前一樣繼續傳播到第二個探測器。它們沒有。一半在第一個探測器中記錄,當有兩條路徑時,第一個探測器沒有咔噠作響(圖 2b)。干涉消失了,因為另一條路徑不再可能。光子肯定會沿著沒有障礙物的路徑傳播,但它們以某種方式知道另一條路徑發生了什麼,並相應地改變了它們的行為。事實上,光子出現在被禁止的探測器中——僅一次——就足以直觀地瞭解障礙物的存在。

埃利澤和瓦伊德曼聲稱他們的思想實驗是量子力學非定域性的一個例子。一起誕生的兩個粒子可以存在於互補屬性的疊加態中——並且隨著粒子在宇宙中分離,我們可以測量一個粒子的屬性並立即知道另一個粒子的屬性。這種相互依賴性稱為糾纏。經典物體具有遙遠的影響——月球繞地球執行,磁鐵吸引金屬——但這些影響是透過局域相互作用傳遞的,傳播速度不快於光速。然而,被宇宙隔開的粒子會立即失去其疊加態。我們路徑上的光子沒有質量或電荷,因此它們不會在空間中發出物理影響。量子仍然是局域的。然而,不知何故,清晰路徑上的光子瞬間知道另一條路徑上的障礙物,而沒有與之發生任何相互作用。光子從遠處獲取了資訊。

埃利澤和瓦伊德曼解釋說:“人們通常認為,與經典力學不同,量子力學對測量過程造成的系統最小擾動施加了嚴格的限制。”這不可能是真的。一條路徑可能未受干擾,但我們的觀察會發生變化。另一條路徑上障礙物的存在本身就類似於測量,將資訊傳遞給光子和我們。

開發了全息圖的丹尼斯·加博說,每次觀察都需要一個光子。但是,光不必照射到物體上才能顯示它。我們可以不看就看到。(這既不是貝殼遊戲也不是超感官知覺。現實世界中的大多數光子都有遠遠超過兩條可能的路徑,這些路徑通常會相互抵消,為光留下筆直、最短的路徑,這是我們觀察到的。大多數光的行為都像我們經典認為的那樣。)

埃利澤和瓦伊德曼當時在特拉維夫工作,他們更戲劇性地策劃了他們的想法(圖 2b)。他們沒有在一條路徑上想象一個惰性障礙物,而是在一條路徑上想象了一枚炸彈,當光子擊中它時會爆炸。如果光子沿著該路徑傳播,炸彈就會爆炸,我們肯定知道光子在那裡。如果光子沿著清晰的路徑傳播,我們仍然可以辨別出障礙物的存在——在這種情況下,炸彈——而無需用光照射它。暢通無阻路徑上的光子將在一半的時間內在被禁止的探測器中記錄,從而提醒我們炸彈的存在。埃利澤和瓦伊德曼稱之為無相互作用測量。貴族數學物理學家羅傑·彭羅斯爵士稱他們的洞察力為反事實。但這個思想實驗並非與既定事實相反。埃弗特·杜馬爾基·範·沃特海森在 1995 年格羅寧根的科學博覽會上,使用廉價儀器——以及炸彈以外的障礙物——演示了無相互作用測量。之後,物理學家們無法比觀眾更好地解釋演示。

來源:Jen Christiansen

波函式和疊加描述了具有實際後果的實際現象。數學是確定的;解釋是不確定的。一些物理學家再次認為,波函式是真實物體,類似於磁場。另一些人則認為波函式描述的是集合,而不是單個粒子。還有一些人非常認真地對待數學,以至於他們認為疊加創造了許多世界,每種可能性都對應一個世界。

大多數物理學家堅持認為,數學只詳細描述了我們這個世界的許多可能性。但埃利澤和瓦伊德曼將自己轉變為更激進的想法。“在多世界解釋的框架內,可以避免這種悖論,”他們寫道。如果存在許多世界,那麼無相互作用測量就很容易解釋。波函式不會坍縮,每種可能性仍然存在於某個地方——我們在這裡辨別出障礙物,是因為在另一個宇宙中發生了爆炸。

在埃利澤和瓦伊德曼的計算中,在任何宇宙中,在沒有相互作用的情況下傳遞資訊的機率最多為 50%。但在 1994 年,兩位剛在海灣地區完成博士學位的年輕人——馬克·卡塞維奇和保羅·克維亞特——在因斯布魯克的安東·塞林格實驗室相遇。卡塞維奇告訴克維亞特,以及奧地利的其他幾位同事,他們如何才能提高成功率。如果障礙物在一半的時間內在沒有相互作用的情況下傳輸資訊,那麼更多的障礙物應該更頻繁地傳輸資訊。重複分裂干涉儀中的路徑並在其中插入障礙物類似於重複測量並從每次測量中獲得知識。克維亞特和他的同事稱之為審訊。

從理論上講,如果物理學家使用無限數量的障礙物,他們可以在沒有相互作用的情況下提取完美的資訊。在實驗中,克維亞特和他的同事將光子的一條路徑六次透過障礙物,並將無相互作用測量的次數增加到 70%。在 20 世紀 70 年代,德克薩斯大學奧斯汀分校的兩位物理學家拜迪亞納特·米斯拉和 E. C. 喬治·蘇達山研究了重複測量延長量子效應的怪異能力。他們稱之為量子力學的芝諾悖論。這位希臘哲學家認為,反覆測量箭的位置,因為它前進到目標距離的一半,這意味著箭永遠不會落地。總會剩下一半的距離。

反事實

自從反事實概念引入以來的近 25 年裡,物理學家已經意識到了許多應用,這些應用不如探測炸彈那麼不穩定。1998 年,克維亞特和他在洛斯阿拉莫斯的合作者在干涉儀內拍攝了人發的照片,光線沒有穿過該路徑。兩年後,在英國,兩位理論家格雷姆·米奇森和理查德·約薩描述瞭如何在沒有相互作用的情況下進行計算。

量子計算機很難構建,部分原因是測量是笨拙的。為了知道演算法的結果,我們必須破壞執行這種計算機所依據的疊加。2006 年,奧努爾·霍斯滕、克維亞特和伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的其他合作者將量子芝諾效應鏈附加到反事實概念上,並設計了一臺可以在根本不執行的情況下傳遞資訊的量子計算機。他們解釋說:“這隻有在量子計算機領域才有可能,在量子計算機領域,計算機可以同時存在於‘執行’和‘不執行’的量子疊加態中。”

當瓦伊德曼讀到理論計算機無需啟動即可工作時,他認為克維亞特再次擊敗了他,提高了反事實概念的效率。但這個想法並不像在沒有光的情況下辨別路徑上的障礙物那樣簡單。正如瓦伊德曼所說,克維亞特和他的合作者的計算機依賴於“在特定位置沒有物體,據稱[光子]不在那裡”。但沒有資訊可以來自虛無。在分析了實驗幾個月後,瓦伊德曼解釋說,“光子沒有進入干涉儀,光子從未離開干涉儀,但它在那裡。”如果資訊是從物體的缺失中得出的,則粒子必須在它不可能在的地方。克維亞特寫道,瓦伊德曼的解釋是“胡說八道”。

2009 年,在韓國電子和通訊研究院,泰貢·諾邁出了合乎邏輯的下一步。諾並沒有採用無需執行的虛構計算機,而是將反事實概念“應用於現實世界的通訊任務”。他開發了一種協議,用於傳送金鑰以解鎖共享資料。當光子在干涉儀中沿著暢通無阻的路徑傳播時,獲得的關於另一條路徑的資訊(光子不可能透過該路徑傳播)可用於揭示金鑰。光的波峰和波谷可以上下或左右波動,這種二元屬性(稱為極化)可用於編碼位元。然後可以透過受阻通道傳輸資訊,接收器控制該通道。傳送者和接收者也共享常規資訊,但如果他們遵循簡單的協議,則沒有人可以竊聽或竊取他們的金鑰。沒有什麼可以攔截——正如諾解釋的那樣,光子在傳送者的裝置內部生滅。他說,比沒有訊號更奇怪的是,“僅僅是竊聽者可能犯罪的可能性就足以檢測到竊聽者,即使該犯罪實際上並未實施。”他將反事實概念比作電影《少數派報告》中的先發制人逮捕。

2011 年,潘和他在合肥的其他幾位合作者在他們的實驗室的桌面上實現了諾的“引人入勝”的方案。他們透過一公里長的光纖電纜傳送了一個安全金鑰——速率為每秒 51 位元——儘管並非沒有重大錯誤。潘和他的團隊沒有達到將他們的科學轉化為技術所需的保真度,但他們聲稱,“我們已經給出了原理驗證演示。”某些資訊確實可以在沒有粒子的情況下傳播。

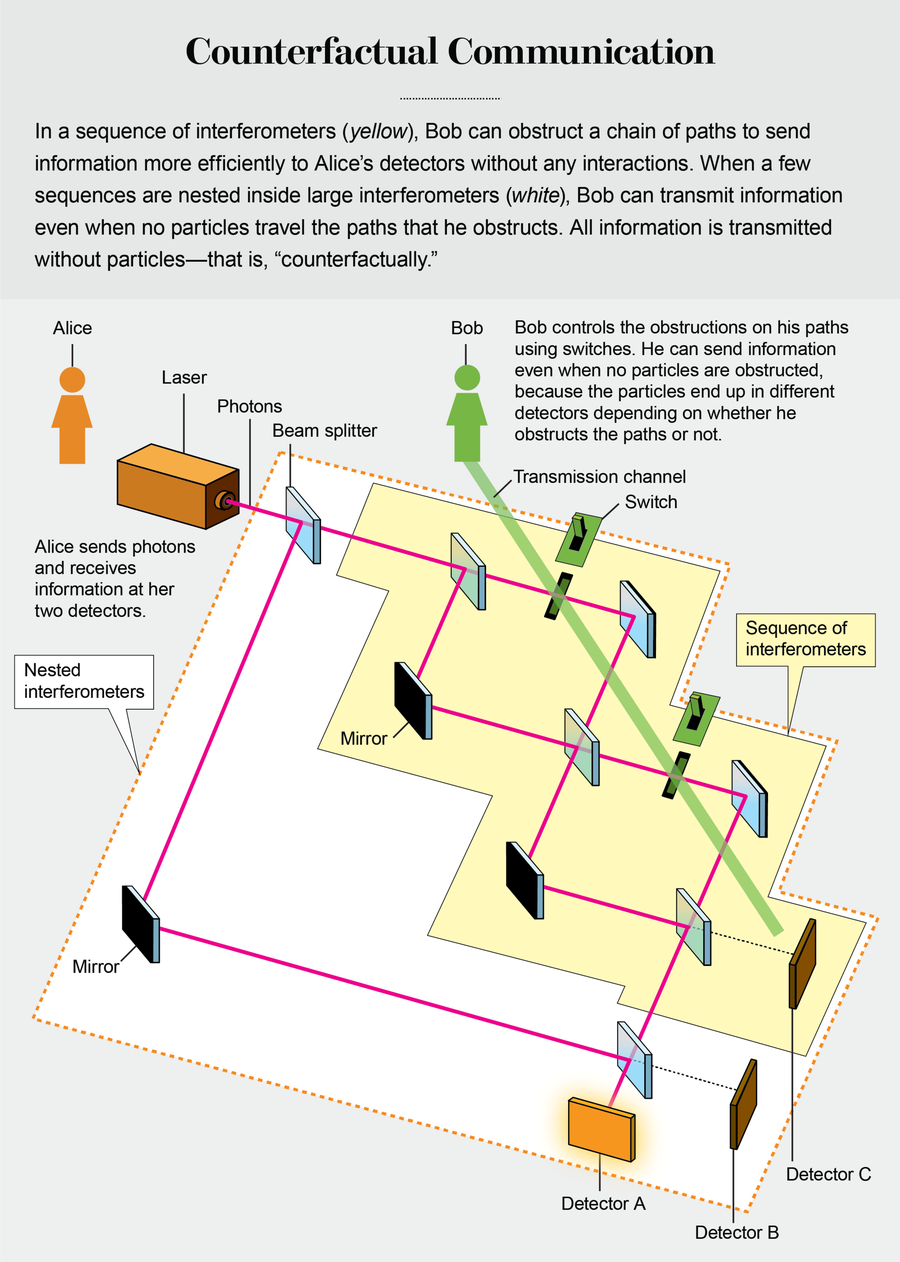

2009 年,當哈提姆·薩利赫在英格蘭生活時,他讀了諾的論文,並問自己:“我為什麼沒想到?”他擁有電子學學位,但在閱讀了羅傑·彭羅斯的幾本流行書籍並參加了約克大學的研討會後,自學了量子物理學。一年後,薩利赫回到他的家鄉蘇丹,在那裡他銷售太陽能電池板,一位朋友邀請他擔任沙烏地阿拉伯阿卜杜勒-阿齊茲國王科技城的訪問研究員。他沒有博士學位,但與那裡的同事以及德克薩斯農工大學的另外兩位理論家一起,他將“反事實通訊的邏輯推向了其自然的結論”。正如他們解釋的那樣,“使用芝諾效應的鏈式版本,資訊可以在愛麗絲和鮑勃之間直接交換,而沒有物理粒子在他們之間傳播,從而實現直接反事實通訊。”(物理學家沒有將傳送者和接收者標記為 A 和 B,而是稱他們為愛麗絲和鮑勃。)

首先,薩利赫和他的同事設計了一種協議,用於在沒有粒子的情況下通訊某些資訊。像以前一樣,將光子分成兩條路徑,然後在第二個分束器處重新匯合。現在再次這樣做,並一個接一個地新增干涉儀(圖 3a)。使用特殊的分束器改變路徑,使光子始終前進到末端的同一探測器。理論上的鮑勃控制著一系列路徑中的障礙物,他可以使用這些障礙物將資訊傳送到愛麗絲的探測器。如果他讓光子透過,則第一個探測器保證咔噠作響,定義為二進位制邏輯中的 0。如果他在每次分裂後阻止路徑,則光子很可能出現在第二個探測器中,結果定義為 1。因此,鮑勃將資訊傳輸給愛麗絲,即使他沒有讓某些粒子透過。

從理論上講,此設定可以確定地傳輸 0,但反事實資訊(在沒有粒子的情況下傳輸的 1)的可靠性較低。來自暢通無阻路徑的光子偶爾會傳遞到另一個記錄 0 的探測器,即使有數百個障礙物。

但薩利赫和他的同事隨後聲稱,他們知道如何完成以前沒有人做過的事情:使每個位元都是反事實的。應該有可能僅透過阻止光子永遠不應採取的路徑,在傳送者和接收者之間傳輸訊號。

在干涉儀中光子的初始分裂之後,再次劃分這兩條路徑之一。現在在這條路徑上一個接一個地新增小型干涉儀,在每個干涉儀中放置鮑勃控制的障礙物(圖 3b)。因此,許多小型干涉儀巢狀在一個大型干涉儀內部,並且可以一次又一次地完成此操作。內部路徑上的障礙物充當重複測量,並且無相互作用測量越多,通訊效率越高。甚至可以使路徑發生干涉,因此到達愛麗絲探測器的粒子永遠無法沿著鮑勃阻止的路徑傳播。它們確實被阻止了。但是,當他阻止或不阻止他的路徑時,探測器仍然會記錄不同的結果。鮑勃在沒有與任何粒子相互作用的情況下發送資訊。

薩利赫和他的同事設計的協議很難想象,即使在實驗室內部也是如此。因此,他們構思了另一個使用類似干涉儀的協議,該干涉儀由阿爾伯特·邁克爾遜在 1880 年代開發,用於確定以太的存在(最近,也用於探測引力波)。在邁克爾遜干涉儀中,光再次被分成兩條路徑,但鏡子將光束反射回它們最初分裂的地方。它們在那裡發生干涉。實驗人員可以巢狀這些干涉儀,並透過兩種極化來區分光線發生干涉的位置,這兩種極化充當位元。

在他們的論文結尾,薩利赫和他的同事宣稱,“我們強烈挑戰長期以來的假設,即資訊傳輸需要物理粒子在傳送者和接收者之間傳播。”2014 年,他們甚至獲得了關於在沒有“物理真實”實體的情況下進行直接通訊的專利。薩利赫隨後創立了一家名為 Qubet Research 的公司,以將這一想法貨幣化。

來源:Jen Christiansen

弱測量,強觀點

列夫·瓦伊德曼是一位多產的評論員。在他最近的 25 篇論文中,有 12 篇是對其他物理學家的回覆或對其工作的批評。他有時會不客氣地斷言某人的論文根本不應該發表,但他也將他被拒絕的論文列在他的網站上。他說,他如此頻繁地評論是因為“公開討論和分歧有助於推動物理學向前發展。”

物理學家可以就數學和實驗結果達成一致,但仍然對他們的解釋存在爭議。瓦伊德曼或許會感到驚訝——但也合乎理性——他懷疑通訊是否會在沒有粒子的情況下發生,正如薩利赫和其他人所描述的那樣。瓦伊德曼抱怨說,薩利赫等人的協議“是基於對光子過去的幼稚的經典方法”。他承認,“如果一個過程在沒有任何真實物理粒子在兩方之間傳播的情況下發生,那麼該過程就是反事實的。但是這個定義的含義是什麼?對於量子粒子,‘傳播’沒有明確的定義。”瓦伊德曼的論點不僅僅是關於語言,而是關於我們可以對世界說些什麼。

瓦伊德曼堅持認為粒子沒有過去。如果它們沒有過去,我們實際上無法知道粒子是否曾經靠近過物體並與之相互作用。當我們測量粒子以找出答案時,可能告訴我們的波函式就會坍縮。我們不會從粒子中瞭解歷史,而是將歷史強加給它們。

但是,在 1988 年,瓦伊德曼和南卡羅來納大學的兩位同事設想了一種新型的測量——一種非常微弱的測量,以至於它不會使量子態坍縮。弱測量無法釋放我們從光子中尋求的資訊,但如果與許多此類測量和一個強測量相結合,則可能會實現。事實上,弱測量加上強測量給予我們的資訊比我們應該知道的還要多。例如,將電子穿過輕微磁場,然後再穿過垂直的強磁場,可以同時揭示兩個不相容的屬性。弱測量揭示了海森堡認為不確定的東西。

瓦伊德曼和他的同事們已將他們的弱測量理論轉化為新版本的量子力學。他們將來自弱測量和強測量的資訊結合到一個單一的波函式中。過去由弱測量設定,然後瓦伊德曼在粒子的過去和未來之間建立疊加,以瞭解中間發生了什麼。當瓦伊德曼將他的理論應用於反事即時,光子總是出現在它不應該出現的地方——在被阻擋的路徑上。很少有人理解他的方法,許多人對此表示懷疑。結果是虛數,給出了負機率,這應該是不可思議的。

但在 2013 年,阿里埃勒·達南和特拉維夫的一些同事,包括瓦伊德曼,在實際的弱實驗中研究了無相互作用測量。他們振動干涉儀內一條路徑上的其中一面鏡子,以定位這條路徑上的光子。“這個實驗類似於以下情景,”他們寫道。“如果我們的收音機播放巴赫,我們知道光子來自古典音樂電臺,但如果我們聽到交通報告,我們知道光子來自本地電臺。”他們聽到的結果令人驚訝。光子在周圍飛舞,甚至在禁行路徑上,由它們的波函式引導。

許多物理學家懷疑,既不進入路徑也不離開路徑的光子仍然可以以某種方式存在於那裡。薩利赫認為,瓦伊德曼正在使用他自己的量子力學版本,因此他自然認為其他解釋是錯誤的。薩利赫甚至暗示,瓦伊德曼在其他物理學家審問光子時,是在告訴光子該說什麼。

今年四月,潘和他的同事在他們的論文中寫道:“儘管目前有幾篇關於[反事實通訊]理論方面的出版物,但仍然缺少一個忠實的實驗演示。” 現在是時候讓關於通訊的實驗說話了。該小組開始計劃他們的實驗,以結束“激烈的辯論”,甚至在薩利赫和其他人正式發表他們的想法之前。

完美通訊需要無限數量的干涉儀,潘和他的小組承認這是不切實際的。因此,他們簡化了邁克爾遜干涉儀的協議,並建造了四個,其中兩個較小的巢狀在內部。他們將單光子源、分束器和反射鏡設定在一個小型桌子上,該桌子是溫度控制的,並與振動隔離。反事實通訊將在上海一個實驗室內的 50 釐米範圍內進行。潘的合作者曹和李設計了許多可能的影像來發送,該小組投票選擇了中國結。正如彭承志解釋的那樣,“它是對稱且美麗的。”

潘建偉(中間就座)和同事在他們在上海的實驗室中。圖片來源:李博

該小組編寫了軟體來自動執行他們的實驗,無需任何人為干預。2013 年 5 月 31 日,他們坐在電腦前,熬夜等待影像是否載入到螢幕上。他們相信他們的儀器,但他們默默地希望什麼都不會出現。陰性結果將意味著量子力學是錯誤的。沒有人觀察到過這種情況。

在五個小時內,10 千位元組的資訊通過了傳送者和接收者之間 50 釐米的空隙。許多位元必須傳輸多次才能註冊,並且計算機更擅長識別 1 而不是 0。但是,儘管該小組沒有傳輸任何他們可以辨別的粒子,但單色點陣圖還是透過靜態顯示出來了。日出後,當他們看到影像時,他們解散去睡覺,然後才慶祝。一年後,他們發表了一篇簡短的文章,但三年多後才提交論文發表。他們太忙於建造通訊衛星,並且他們想花一些時間來思考結果。

潘和他的同事現在正在努力傳輸灰度影像,他們希望基於薩利赫的另一個協議傳送純量子資訊。為了確保沒有光子透過傳輸通道,他們還計劃進行弱測量以確定光子去向。

儘管潘從事通訊衛星業務,反事實引起了銀行和軍方的興趣,但該小組報告了他們的實驗的另一個潛在應用:“為不允許直接照射光線的古代藝術品成像”。克維亞特暗示,反事實可能對其他任何事情都沒有用處。他寫道:“為了實現高水平的反事實性,需要許多週期,這大大降低了通訊速率。” 沒有粒子,資訊移動得比有粒子時慢。

圖片來源:Jen Christiansen;來源:“透過量子芝諾效應的直接反事實通訊”,作者:曹元等,《美國國家科學院院刊》,第 19 期,2017 年 5 月 9 日(中國結面板)

潘和同事將反事實通訊的奧秘歸因於波/粒二象性。薩利赫有另一種解釋。“我相信這個實驗在某種程度上支援了量子波函式的真實性:如果物理粒子沒有傳遞資訊,那是什麼傳遞了資訊呢?” 虛波函式可能是真實的最後堡壘。

薩利赫現在正在研究反事實的證明,使用弱測量來擊敗他的批評者。當我問瓦伊德曼什麼會讓他相信沒有粒子被傳輸時,他同義反復地回答說:“如果在反事實的方式中發現了一個物體,那麼它附近應該沒有痕跡。” 潘的合作者也許是開玩笑地告訴我:“雖然我們的演示尚未完全解決這個問題,但我們確實相信我們的工作為討論提供了一些啟示。”

量子力學已經存在了將近 100 年,這種非正統的理論仍然非常出色。實驗經常驗證其預測,而為改革它而發明的規範理論都失敗了。物理學家繼續發現新的方法來調整其奧秘以適應資訊科技,並在世界中實現其奇蹟。然而,他們仍在等待該理論向我們傳達其含義,無論有沒有粒子。