在過去的一個世紀裡,科學界對宇宙的理解達到了前所未有的深刻和精確程度。

愛因斯坦的廣義相對論提供了一個框架,描述了時空結構在最大可觀測尺度上的狀態,以及黑洞等緻密天體的存在和行為,以及引力波等新奇現象。量子力學和粒子物理學幫助解釋了恆星的形成、它們如何發光、它們作為超新星的死亡以及它們如何在宇宙時間尺度上用化學元素豐富宇宙。物理學家和天文學家已經確定了宇宙的膨脹率、其主要成分的相對丰度以及許多其他關鍵宇宙引數,精度優於幾個百分點。他們還利用這些知識解釋了大約138億年的歷史,測量了宇宙大爆炸後最初十億分之一秒的宇宙條件。

許多謎團仍然未知,例如星系內部引力的主導因素暗物質的真實性質,以及驅動宇宙加速膨脹的暗能量。然而,即使對於這些巨大的謎團,我們也可以以非凡的清晰度觀察和評估它們的大規模效應。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

這個高精度現代時代部分源於對我們可及的最古老光——宇宙微波背景 (CMB) 的研究。CMB 是宇宙大爆炸後約 38 萬年的餘輝。那時,太空充滿了熾熱、稠密、不透明的電離粒子霧。然而,隨著宇宙的膨脹和冷卻,電子和質子結合形成氫原子,在宇宙瞬間清除了霧,釋放出光芒。經過漫長的時間和空間的衰減,今天的光對我們來說就像從整個天空發出的微弱的微波,形成了宇宙在遠古時代的二維快照。CMB 中的觀測模式——以及星系的大規模分佈——在很大程度上診斷了大量的宇宙屬性,並構成了我們最珍視的理論的基石。

但在 CMB 無邊光芒閃耀之後,一片巨大的黑暗降臨,因為當時還沒有恆星存在發光。這就是宇宙黑暗時代,我們最強大的望遠鏡尚未穿透其深處。宇宙黑暗時代最終被宇宙黎明所終結,當時瀰漫在整個太空中的大部分氫氣逐漸在引力作用下聚結,點燃了第一批恆星並組裝了第一批星系。計算機模擬強化的理論模型表明,恆星可能在數千萬年至 1 億年之間才出現。在那之前,唯一合理的發光物體可能是一群假設的原初黑洞,雖然它們本身不發光,但會被下落物質的白熾漩渦所環繞。

這些事件的確切性質和時間尚未確定,但我們確實確切知道,第一批恆星和星系的出現在接下來大約十億年的宇宙歷史中引發了另一次劃時代的轉變。

雖然光線現在已經重返宇宙,但大量的殘留原始氫仍然阻礙了其大部分傳播。但是,當第一批發光物體發光時,它們強烈的紫外線和 X 射線輻射加熱了氣體,並將氫原子分解回組成它們的電子和質子。這個再電離時代使所有普通的、電中性的物質恢復到電離的等離子態,這種狀態在很久以前,即宇宙大爆炸後不到五十萬年,當它又熱又稠密時就佔據了。然而,經過數億年的宇宙膨脹,宇宙現在已經變得如此巨大,以至於這種電離物質被稀釋了。它被拉伸到整個空間,對大多數形式的光基本上保持透明,構成了星系際介質,並確保星光將永遠自由地穿過宇宙。

超越極限

負責再電離的第一批恆星、星系和黑洞的屬性仍然未知,因為這些物體距離太遠,而且對於我們目前的望遠鏡來說太暗而無法看到——但也許不會太久了。新的天文臺,例如詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 (JWST),可以a幾乎深不可測地深入太空——而且由於光需要時間才能到達我們這裡,就像所有遠視望遠鏡一樣,JWST 的影像顯示的是光源在更年輕的時候——遠更年輕的時候。事實上,JWST 使我們能夠看到星系,一直追溯到宇宙還是 3.3 億年嬰兒的時候,僅僅是其當前 138 億年年齡的幾個百分點。

Jen Christiansen

觀測和理論計算揭示的年輕宇宙與我們現在居住的成熟和演化的版本非常不同。宇宙更稠密,但恆星形成區域在空間中分佈得更加稀疏。與今天的星系相比,早期的星系縮小了,因為它們是分層形成的,從較小的、更稠密的構建塊開始。恆星本身也不同,它們的第一代幾乎完全由原始的氫和氦組成。更重的元素只會在稍後出現,從第一批恆星的熱核火焰中融合而成。人們認為,缺乏重元素使得第一批恆星比今天的恆星質量大得多——如此之大,以至於它們中的一些會在災難性的爆炸中結束生命,這些爆炸遠大於現代超新星,將其重元素灰燼散播開來,以豐富未來的恆星世代。

然而,儘管 JWST 可以看到這一切,但仍有很多東西被隱藏起來。它尚未明確地瞥見來自第一批恆星的光。它只能探測到最早星系中最亮的一些,而預測為最典型的早期光源的遠更暗的第一批恆星形成區和超新星仍然是不可見的,遠低於其探測閾值。即使是即將到來的新一代超大型地面望遠鏡,其聚光鏡直徑接近 40 米,也無法更深入地凝視太空和時間,以觀察恆星形成的開始。

值得注意的是,人類的智慧找到了一種比這種巨型傳統望遠鏡能夠達到的更深入太空和時間的新方法。

該技術不依賴於直接記錄第一批恆星的光,而是使用極其靈敏的射電望遠鏡來尋找它們在當時填充星系際空間的周圍原始氫氣上留下的印記。再一次,來自 CMB 的光對於解開這些深層奧秘至關重要,但新的技術不是提供宇宙大爆炸後 38 萬年的宇宙二維快照,而是使用原始氫和 CMB 之間的複雜對比來建立早期宇宙在其最初十億年大部分時間裡的動態三維地圖。這可以使天文學家能夠一直回溯到宇宙黎明,一睹第一批恆星、星系和黑洞從宇宙黑暗時代中出現的景象。

21 釐米宇宙掛毯

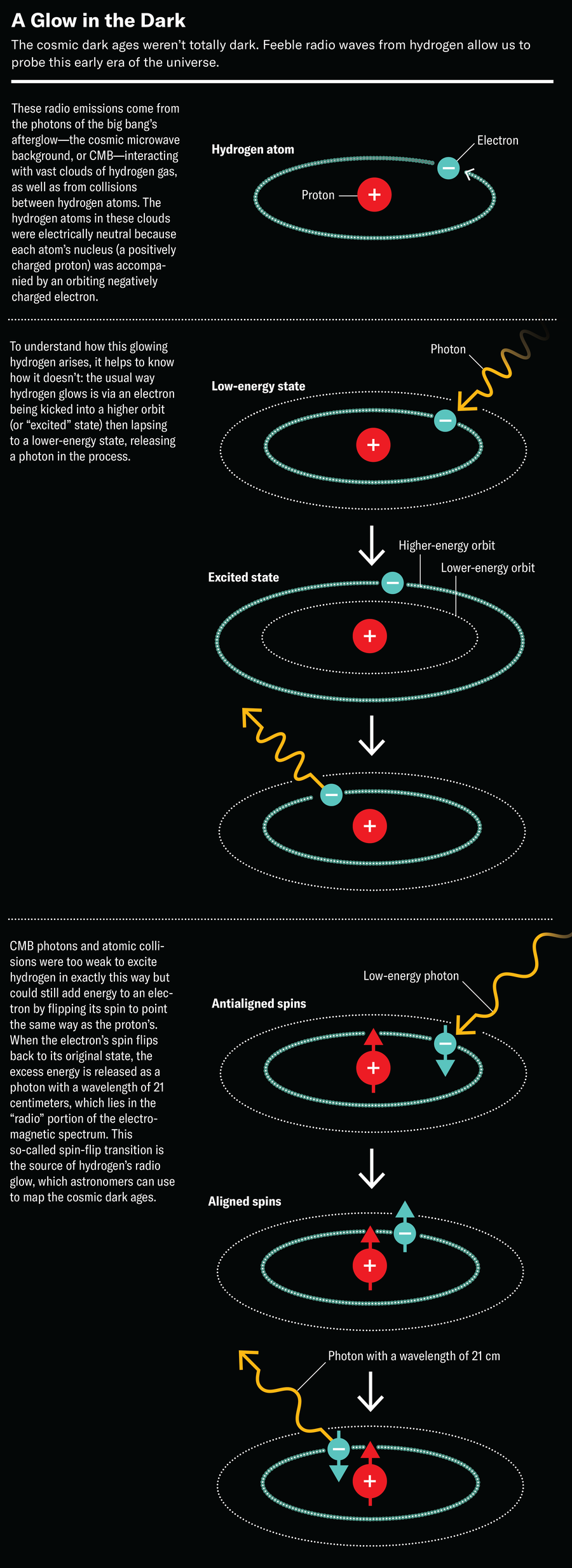

當宇宙微波背景光子穿過時,氫原子的光譜躍遷會在 21 釐米的波長處與它們共振,從而扭曲宇宙微波背景黑體光譜,並提供了一種探測在宇宙黎明和再電離時代填充星系際空間的原始氣體的方法。

這種非常規的宇宙繪圖方法基於氫原子的一種原子躍遷,該躍遷與構成原子的質子和電子的自旋相對排列發生變化有關。這種所謂的自旋翻轉躍遷涉及 1.4 吉赫茲射頻的光子,這對應於 21 釐米的波長,因此也稱為“21 釐米訊號”。自旋翻轉躍遷以兩種方式表現出來:比 CMB 冷的氫原子吸收 21 釐米的光子並部分阻擋 CMB 的傳播,而比 CMB 熱的氫原子發射 21 釐米的光子並將其亮度新增到背景中。射電望遠鏡可以探測和繪製來自中性氫的這些訊號,作為對 CMB 黑體光譜的扭曲。

Jen Christiansen

此外,氫原子嵌入的環境增加了訊號的資訊含量。吸收或發射發生的速率很大程度上取決於氣體密度,以及恆星和黑洞產生的背景紫外線和 X 射線。這些以及各種其他因素都會影響 21 釐米訊號的強度,並在整個宇宙歷史中在其上留下圖案。因此,21 釐米訊號不僅提供了第一批發光物體的檢視,而且還提供了一種追蹤宇宙在宇宙時間尺度上的膨脹和演化的方法。

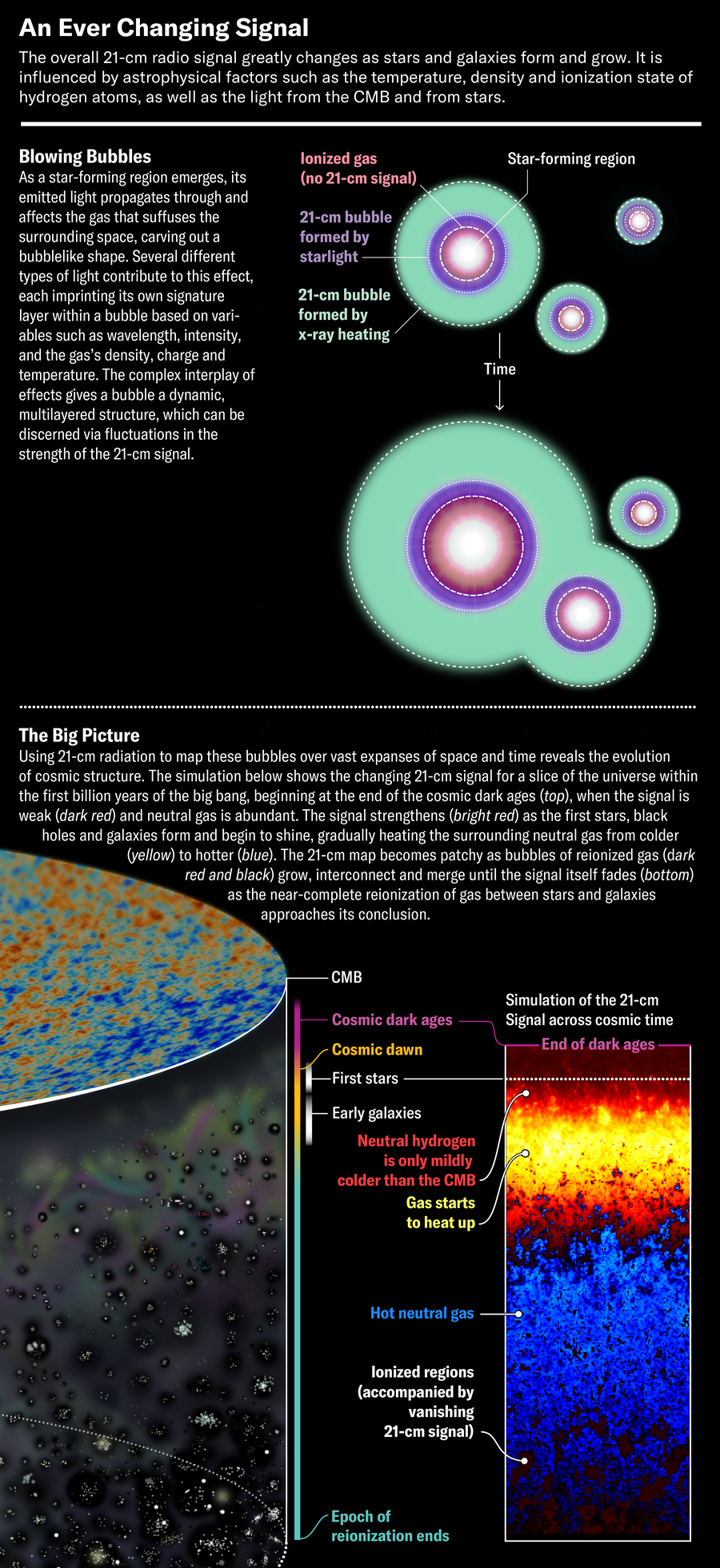

21 釐米訊號對這些物理過程的複雜依賴性使其成為一種極好的天體物理探測器。例如,來自第一批恆星的紫外線輻射與氫相互作用,在 21 釐米訊號中留下半徑約為 1 億光年的氣泡。這種相互作用發生的原因是星光影響自旋翻轉躍遷的速率,將其耦合到氫原子的運動,而氫原子的運動又由氫氣體的溫度決定。第一批黑洞也會影響訊號,因為它們會從圍繞它們周圍積聚的物質發光盤中產生 X 射線。這些高能光子會加熱每個源周圍的氣體,從而在氣體溫度中留下大規模的波動,這些波動反映在 21 釐米訊號的強度中。

總的來說,這些效應形成了一個豐富的 21 釐米輻射掛毯,提供了早期宇宙的詳細影像——但訊號最終會消失,被星系的電離輻射沖刷掉。隨著星系變得越來越大和越來越龐大,它們釋放出的紫外線光子洪流會煮沸大部分剩餘的原始中性氫,將其分解迴帶電粒子的等離子體。這些帶電粒子無法表現出自旋翻轉躍遷,因此隨著宇宙重新電離,宇宙學的 21 釐米訊號丟失了。然而,較小和更區域性的 21 釐米發射可以持續存在,它們來自星系內被遮蔽免受電離輻射的緻密中性氣體島嶼。

訊號的低語

但是,這種有希望的 21 釐米訊號真的在我們觸手可及的範圍內嗎,我們是否有技術來探測它?

如果我們將宇宙密度下的稀薄氫氣雲放在地球上的實驗室中,則 21 釐米訊號將無法觀測到,因為單個氫原子自旋翻轉大約需要 1000 萬年。幸運的是,宇宙已經存在了更長的時間。宇宙中數量龐大的氫原子進一步增加了這種微弱躍遷的印記。例如,加拿大氫強度測繪實驗 (CHIME) 射電天文臺和南非的 MeerKAT 陣列已經證明,宇宙氫訊號可以從附近宇宙的中性氣體島嶼中探測到。

Jen Christiansen(圖);劍橋大學天文研究所 J. Dhandha,使用 21cmSPACE(宇宙學 21 釐米模擬);Anastasia Fialkov、Thomas Gessey-Jones 和 Jiten Dhandha 在《皇家學會哲學彙刊 A》中發表的“宇宙奧秘與氫 21 釐米線:利用月球觀測彌合差距”,線上發表於 2024 年 3 月 25 日(先前發表的宇宙學 21 釐米模擬)

攜帶第一批恆星、黑洞和早期星系特徵的 21 釐米光子的波長因宇宙膨脹而拉伸,這種現象被稱為宇宙紅移。因此,觀測第一批恆星的這種宇宙拉伸訊號需要探測波長為幾米的無線電波。不幸的是,這種波長與流行的 FM 無線電波段部分重疊。換句話說,您對在收音機上收聽響亮音樂的熱愛也有助於淹沒宇宙第一批恆星的古老低語。

即使沒有人為發射,觀測相對較弱的 21 釐米宇宙學訊號也非常具有挑戰性,因為它被強度高出幾個數量級的發射所淹沒。這些發射來自在強大的磁場中旋轉的電子,這些磁場蜿蜒穿過銀河系和其他星系並環繞它們。測量訊號就像在警報器大聲鳴叫的房間裡聽到某人微弱的呼吸聲。但是,基於機器學習方法的複雜資料分析演算法應該能夠穿透這種覆蓋的天體物理噪聲面紗,從而在早期宇宙時間中提取來自原始氫的微弱訊號。

研究人員設計了兩種主要方法來尋找這種微弱訊號。第一種方法使用單個緊湊型天線,它可以測量來自整個天空的總 21 釐米訊號。據說此類實驗測量的是“全域性”訊號,它們探測宇宙歷史中的里程碑事件,例如恆星形成的開始、加熱和再電離。2018 年,令科學界興奮和驚訝的是,澳大利亞內陸地區的一架名為探測再電離時期全域性訊號實驗 (EDGES) 的單臺射電望遠鏡從這種方法中獲得了第一個初步結果,即宇宙大爆炸後 2 億年的 21 釐米訊號的全天測量值。

EDGES 報告的吸收訊號出乎意料地深,這表明要麼氣體比預測的要冷得多——可能是普通物質與較冷的暗物質之間意外相互作用的跡象——要麼背景輻射比 CMB 強得多。後一種可能性需要在宇宙黎明時期出現異常明亮的射電源——或者可能是某種奇異的粒子物理機制產生波長為 21 釐米的多餘光子。另一項全球 21 釐米實驗(一個名為背景無線電頻譜 3 (SARAS 3) 形狀天線測量射電望遠鏡,部署在印度南部的一個大型湖泊上)最近的後續研究未能驗證 EDGES 低頻段結果。但是,正如這些測量的艱鉅難度所證明的那樣,關於哪個結果是正確的,仍然存在不確定性。EDGES 和 SARAS 團隊以及其他團隊正在繼續努力限制來自再電離時期和宇宙黎明的全天空平均 21 釐米訊號,其他幾個合作專案也是如此,例如由劍橋大學和南非斯泰倫博斯大學共同領導的宇宙氫分析射電實驗 (REACH) 合作專案。

第二種方法使用稱為干涉儀的大型天線陣列來尋找 21 釐米訊號中的空間波動,而不是僅僅尋找其全天空存在和強度。干涉儀記錄天空各處功率的差異,從而測量訊號在宇宙歷史中任何給定時刻的基於位置的方差。與全域性訊號相比,該訊號包含更多的空間資訊,並且可以揭示有關早期宇宙的其他無法獲得的細節,例如第一批恆星形成區在天空中的分佈。低頻干涉儀——例如低頻陣列 (LOFAR)、氫再電離時期陣列 (HERA)、默奇森寬視場陣列 (MWA) 和大型孔徑探測黑暗時代實驗 (LEDA)——已經報告了宇宙黎明和再電離時期 21 釐米訊號波動功率譜的上限,並且正在收集更多資料。21 釐米宇宙學界正在等待平方公里陣列 (SKA),該陣列目前正在澳大利亞和南非建造。預計 SKA 將超越現有望遠鏡,建立大範圍紅移的影像,從而提供早期宇宙中中性氫的斷層三維掃描。

在揭示宇宙黑暗時代的宏偉征程中,全球和空間宇宙學 21 釐米訊號測量的最終前沿很可能是地球月球的背面,我們天然衛星的龐大體積在那裡阻擋了地球的干擾。已經存在多項關於月球背面射電陣列的提案,並且作為本世紀晚些時候將人類送回月球的國際競賽的一部分,可以追求——或排除——此類專案。但是,無論是在地球上還是在地球外,我們都發現自己正處於又一次變革性突破的風口浪尖,看著不確定性的陰影在最後時刻消退,然後我們最終看到宇宙黎明的破曉。