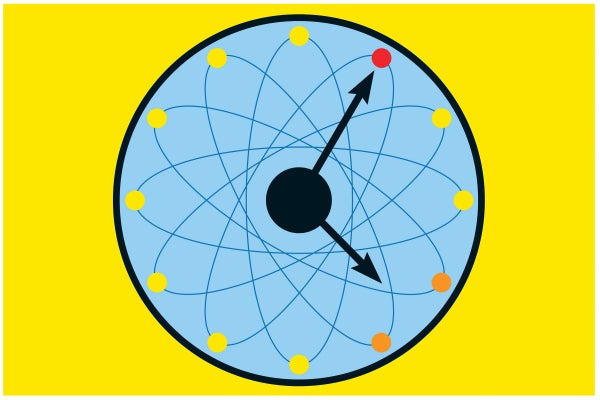

從衛星導航到GPS,世界依賴於超精密計時,通常基於原子鐘。這些裝置使用能量源,例如調諧到特定頻率的雷射,來激發繞原子核執行的電子。電子躍遷到更高的能級,然後在快速、規則的時間間隔內落回較低的能級——這是原子鐘的“滴答”。

但即使是原子鐘也不是完美的,因為環境因素會影響電子的彈跳方式。隨著我們的技術工具需要越來越高的精度,物理學家們正在設計一種可能的解決方案:將計時移到原子核內部,透過激發質子和中子而不是電子,使其與此類干擾隔離。由於質子和中子的密度相對較高,“核時鐘”將需要更強大的調諧雷射——以及一種非常特殊的原子。現在,最近發表在《自然》雜誌上的關於同位素釷229的突破性測量結果表明,實用的核時鐘可能終於觸手可及。

研究的主要作者桑德羅·克雷默解釋說,雖然當今最好的原子鐘每1億年才損失一秒,但核時鐘每317億年才會損失一秒(這比宇宙年齡的兩倍還長)。這種增強的精度可能會推動計時、核物理學以及用於衛星導航和電信的量子感測器技術的進步。“它將立即將核物理測量的精度提高[一個]萬億到千萬億[的因子],”德國馬克斯·普朗克核物理研究所的科學家何塞·R·克雷斯波·洛佩斯-烏魯蒂亞說,他沒有參與新的測量。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

2003年,物理學家首次提出,一種名為釷229的合成同位素可能是核計時的關鍵。理論上,釷229的核粒子可以躍遷到能量異常低的激發態,使其成為唯一一種當前雷射技術可以實際激發用於核時鐘的同位素。“大多數[元素]的核躍遷都具有數千或數百萬電子伏特的非常大的能量,”這超出了即使是最先進的雷射器的能力,德國維爾茨堡大學的物理學家阿德里安娜·帕爾菲說,她也沒有參與這項新工作。

在這項研究中,歐洲核子研究中心核物理設施ISOLDE的一個物理學家團隊首次發現並測量了釷229的核躍遷。在8.3電子伏特時,這種躍遷足夠小,可以用特製調諧雷射器觸發。ISOLDE團隊發言人、比利時魯汶大學核與輻射物理研究所教授皮耶特·範杜彭說,物理學家們現在正在開發雷射器,使釷時鐘滴答作響。“一旦觀察到[釷229和這些新雷射器之間的]共振,”範杜彭說,“我們將向前邁出一大步。”