在 20 世紀 50 年代,杜蘭大學的精神病學家羅伯特·希思啟動了一項有爭議的計劃,將電極外科植入患有癲癇、精神分裂症、抑鬱症和其他嚴重神經系統疾病的住院患者的大腦中。他的最初目標是:找到這些疾病的生物學根源,並透過人為刺激這些區域,或許可以治癒患者的疾病。根據希思的說法,結果是戲劇性的。幾乎因絕望而呈緊張性木僵狀態的患者可以被逗笑、交談,甚至咯咯地笑。但這種緩解是短暫的。當刺激停止時,症狀又復發了。

為了擴大潛在的治療益處,希思為少數患者安裝了按鈕,讓他們在感到衝動時可以自行按下。有些人感到衝動的頻率非常高。一位患者——一位 24 歲的同性戀男子,希思試圖治癒他的抑鬱症(以及他對其他男人的渴望)——在一個三小時的療程中,被迫刺激他的電極約 1500 次。根據希思的說法,這種強迫性的自我刺激讓受試者,即 B-19 號患者,產生了“快樂、警覺和溫暖(善意)的感覺”。療程結束時,他提出了強烈的抗議。

這些實驗幫助確定了一組結構,這些結構後來被稱為大腦的快感中心。它們還在科學和流行文化中引發了一場運動,旨在更好地理解快感的生物學基礎。在接下來的 30 年裡,神經生物學家們確定了希思和其他人劃定的大腦區域傳送和接收的化學物質,以傳播他們的快樂資訊。人們開始想象美好的新世界,在這些世界中,啟用這些中心可以產生瞬間的幸福。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事擁有未來。

然而,大腦所謂的快感中心的發現並未帶來精神疾病治療方面的任何突破。它甚至可能誤導了科學家,讓他們以為自己瞭解了快感在大腦中的編碼和產生方式。對齧齒動物和人類的研究現在表明,用電極或化學物質啟用這些結構實際上根本不會產生快感。它可能僅僅引發渴望,從而引發狂熱的自我刺激驅動力。

藉助現代分子生物學技術,結合改進的深部腦刺激方法,我們的實驗室和其他實驗室正在重新定義大腦的快感迴路。我們發現,大腦中產生快感的系統比以前認為的要受限得多,也複雜得多。透過查明快感真正的神經學基礎,我們希望為更具針對性和更有效的抑鬱症、成癮症和其他疾病的治療方法鋪平道路,並可能為人類幸福的根源提供新的見解。

誤導性的電極

無論是體驗為一陣陣的愉悅,還是溫暖的滿足感,快感不僅僅是一種短暫的額外享受——也就是說,只有在滿足了更基本的需求之後才去追求的東西。這種感覺實際上是生活的核心。快感滋養並維持動物對生存所需事物的興趣。食物、性和在某些情況下的社交聯結會產生積極的感覺,並作為所有動物(包括我們自己)的自然獎勵。

大約 60 年前,最早發現所謂的快感電極的人們首次獲得了關於這些感覺的生物學基礎的表面見解。麥吉爾大學的詹姆斯·奧爾茲和彼得·米爾納正在尋找可能影響動物行為的大腦區域。耶魯大學早期的研究——其中電極被插入到大鼠的大腦中——已經確定了一個區域,當受到刺激時,會導致動物避開與刺激同時發生的任何行為。在試圖重複這些發現時,奧爾茲和米爾納偶然發現了一個大腦區域,齧齒動物會採取積極措施來刺激這個區域——就像動物會重複任何產生適當獎勵的任務或行為一樣。

這對搭檔將電極放置在不同的區域——有時甚至沒有放置在他們想要的位置——他們驚訝地發現,大腦的某個部分似乎很享受被輕微電流刺激的感覺。放置在一個大盒子中的大鼠會反覆回到研究人員給它們小電擊的角落。使用這種方法,奧爾茲和米爾納發現他們幾乎可以將齧齒動物引導到任何位置。在某些情況下,動物甚至會選擇刺激而不是食物。

更令人驚訝的是,當電極被連線起來,以便大鼠可以透過按下槓桿來刺激自己的大腦時,奧爾茲和米爾納發現它們幾乎是強迫性地這樣做——有些動物每小時超過 1000 次 [參見詹姆斯·奧爾茲的“大腦中的快感中心”;《大眾科學》,1956 年 10 月]。當電流被關閉時,動物會再按幾次槓桿——然後就去睡覺了。

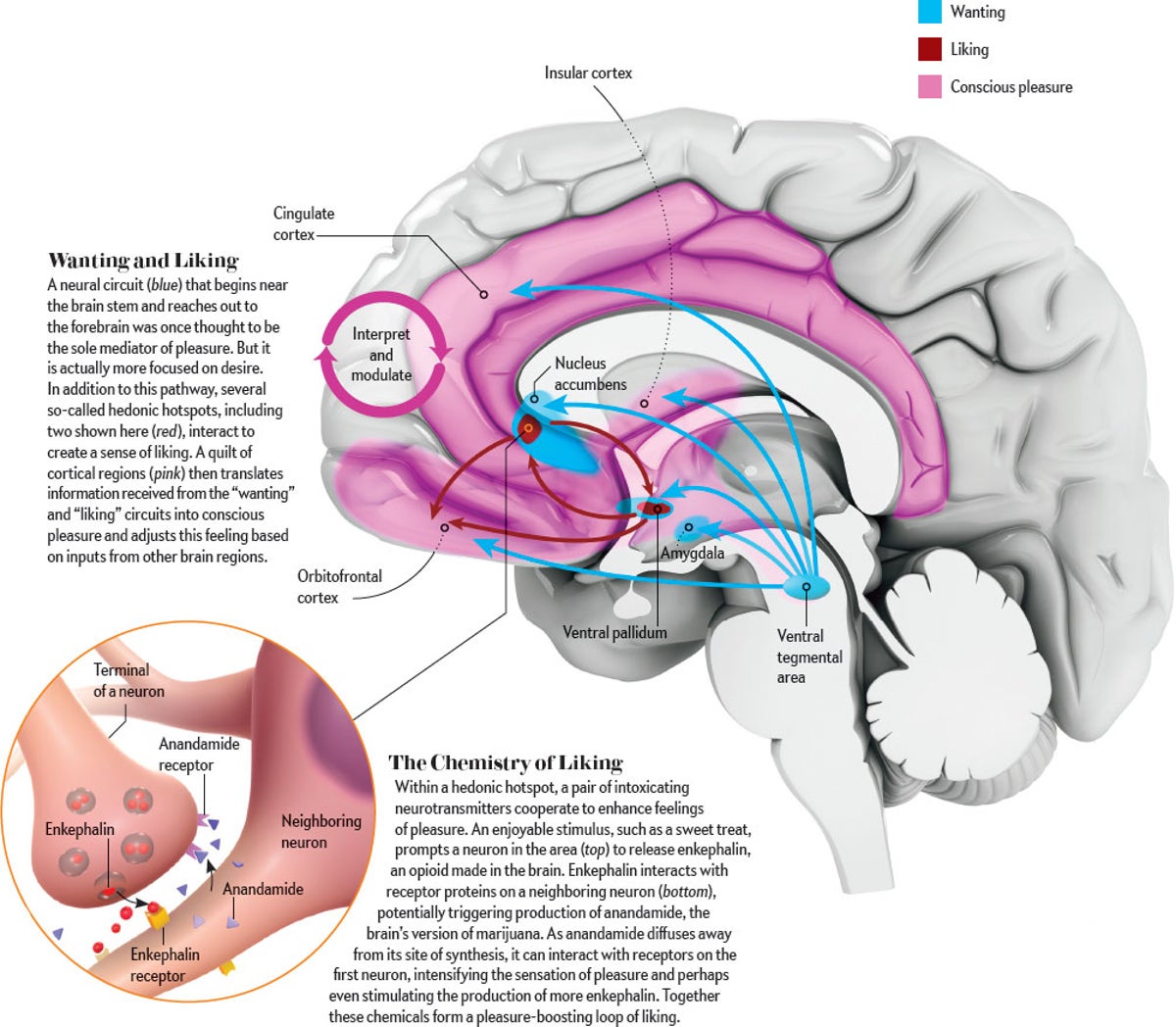

這些結果促使奧爾茲和米爾納宣佈,“我們或許已經在大腦中找到了一個系統,其特殊功能是對行為產生獎勵效應。”研究人員確定的區域——包括伏隔核(位於前腦底部)和扣帶皮層(在前腦左右半球之間連線的纖維束周圍形成一個環)——因此被奉為大腦獎勵迴路的運作基礎。

鳴謝:AXS 生物醫學動畫工作室

幾乎立即,其他科學家也重現了這些效應,並在高等靈長類動物和人類身上發現了類似的發現。尤其是希思,他將對他的結果的解釋推向了極限,堅稱刺激這些區域不僅會強化一種行為,還會產生強烈的快感。在許多科學家和公眾的心目中,這些結構被稱為大腦的主要快感中心。

然而,大約 15 年前,我們兩人開始懷疑,電刺激自我刺激的行為是否真的是衡量快感的最佳標準。我們怎麼知道受試者刺激這些區域是因為他們喜歡這種感覺,而不是出於其他原因呢?為了更精確地探究快感迴路,我們認為我們需要設計一種不同的方法來評估受試者(包括動物)真正享受的東西。

快感的衡量標準

對於人類的實驗,評估快感非常簡單:直接詢問即可。當然,由此產生的評分可能無法完全捕捉或準確反映潛在的感覺。此外,這種詢問在實驗動物中是不可能的——實驗動物是最容易探索生物學的受試者。

另一種方法借鑑了查爾斯·達爾文的思路。在他 1872 年出版的著作《人和動物的情緒表達》中,達爾文指出,動物會改變它們的情感以應對環境情況——換句話說,它們會做鬼臉。我們現在知道,這種表情背後的神經機制在大多數哺乳動物的大腦中都以類似的方式運作。因此,某些面部表情已經在齧齒動物和人類等親緣關係較遠的動物中得到保留——包括我們對美味食物做出反應時做的“美味鬼臉”。

食物是通往快感的最普遍途徑之一——也是生存的必要條件。它也是心理學家和神經科學家研究動物行為時使用的最容易獲得的實驗工具之一。在我們的研究中,我們發現對食物的反應提供了一個視窗,我們可以透過這個視窗觀察到無聲的快感。

任何花時間在嬰兒身邊的人都知道,即使是最小的人類也有辦法向他們的照顧者建議膳食的適口性。甜味會引起滿意的舔嘴唇,而苦味往往會引起張大的嘴巴、搖頭和用力擦嘴。在人類嬰兒身上看到的相同反應也發生在老鼠、小鼠和非人類靈長類動物身上。受試者越喜歡這種味道,他們舔嘴唇的頻率就越高。透過對受試者對食物的反應進行錄影,然後計算他們的舌頭伸出的次數——彷彿要捕捉每一絲風味分子——我們可以衡量給定的味覺刺激有多受歡迎。我們已經使用這些資訊來評估快感真正存在於大腦的哪個位置。

想要不是喜歡

我們發現的第一件事是,快感的產生位置和方式與過去認為的並不完全相同。奧爾茲、米爾納和其他人最初確定的區域位於大腦前部,由神經遞質多巴胺啟用,多巴胺由起源於腦幹附近的神經元釋放。我們推斷,如果這些額葉區域真的調節快感,那麼用多巴胺淹沒它們——或者完全去除多巴胺——應該會改變動物對愉快刺激的反應方式。但我們發現的並非如此。

對於這些實驗,我們在芝加哥大學的同事莊小希(Xiaoxi Zhuang)設計了缺乏一種蛋白質的小鼠,這種蛋白質可以回收興奮神經元釋放的多巴胺,並將神經遞質返回細胞內部。具有這種敲除突變的動物在其整個大腦中保持異常高濃度的多巴胺。然而,我們發現,與未改變的同籠夥伴相比,這些小鼠似乎並沒有從甜食中獲得更多的快感。相對於正常齧齒動物,多巴胺強化小鼠確實更快地衝向甜味獎勵;然而,它們舔嘴唇的次數並沒有更多。相反,它們舔嘴唇的次數甚至比多巴胺含量平均水平的小鼠還要少。

我們在透過其他方式提高多巴胺水平的大鼠身上也看到了同樣的情況。例如,向伏隔核注射苯丙胺會導致該區域的多巴胺升高。然而,同樣,對於這些經過化學輔助多巴胺增強的大鼠來說,含糖食物似乎並沒有變得更令人愉快——儘管這些動物更有動力去獲得它們。

相反,多巴胺耗盡的大鼠根本不會表現出對含糖食物的渴望。除非得到積極的護理,否則這些動物實際上會被餓死。然而,對食物沒有興趣的無多巴胺大鼠仍然會發現任何被放入它們嘴裡的甜食都非常美味。

因此,多巴胺的作用似乎比以前理解的要微妙。這種化學物質似乎更多地促進動機,而不是快感的實際感覺本身。在人類中,多巴胺水平似乎也更密切地跟蹤個體聲稱有多“想要”美味佳餚,而不是他們說有多“喜歡”它。

成癮也可能是如此。濫用藥物會使大腦充滿多巴胺——特別是那些與“想要”相關的區域。這種多巴胺衝擊不僅會引發強烈的渴望,還會使這些區域的細胞對未來的藥物暴露更加敏感。此外,我們密歇根大學的同事特里·羅賓遜的研究表明,這種致敏作用可以持續數月或數年。因此,羅賓遜推斷,即使藥物不再帶來快感,成癮者仍然會感到強烈的用藥衝動——這是多巴胺作用的不幸後果。

鑑於這種新的理解,我們認為,刺激大鼠和人類大腦中這種化學物質積累的“快感”電極可能並沒有最初認為的那麼令人愉快。為了支援這一觀點,我們發現,啟用伏隔核中升高多巴胺的電極會促使大鼠進食和飲水,但同樣的刺激並不會使食物更令人愉快——恰恰相反。被電刺激驅動吃甜食的大鼠會擦嘴和搖頭——這是主動厭惡的跡象,就好像電流使甜味對它們來說變得苦澀或令人作嘔一樣。電極迫使大鼠大量食用一種沒有給它們帶來快感的食物這一事實證明,想要和喜歡是由大腦中不同的機制控制的。

我們認為,這種差異控制也發生在人類身上。透過經典的快感電極施加電流至少導致一位患者強烈渴望飲酒。在包括 B-19 在內的其他人身上,電刺激引發了性慾。當時,這種性渴望被認為是快感的證據。然而,在我們對文獻進行廣泛回顧後,我們從未發現任何證據表明植入這些電極的患者發現它們明確地令人愉快。B-19 從未驚呼過“哦,這感覺真好!”相反,刺激快感電極只是讓他和其他人想要更多的刺激——可能不是因為他們喜歡它,而是因為他們被驅使去渴望它。

享樂熱點

想要和喜歡都參與使體驗感覺有回報。因此,大腦中真正的快感中心——那些直接負責產生快感感覺的中心——最終位於一些先前被確定為獎勵迴路一部分的結構內,這是有道理的。其中一個所謂的享樂熱點位於伏隔核的一個子區域,稱為內側殼。第二個熱點位於腹側蒼白球內,腹側蒼白球是一個位於前腦基部附近的深層結構,它的大部分訊號來自伏隔核。

為了找到這些熱點,我們搜尋了當受到刺激時會放大快感感覺的大腦區域——例如,使甜食更加令人愉快。用腦啡肽(一種大腦中產生的類似嗎啡的物質)化學刺激這些熱點會增強大鼠對甜食的喜愛。花生四烯乙醇胺(大麻中的活性成分的大腦版本)也會產生同樣的效果。另一種叫做食慾素的激素,在飢餓時由大腦釋放,也可能刺激享樂熱點,有助於增強食物的味道。

這些斑點中的每一個都只是它所在較大結構的一小部分——在大鼠大腦中只有大約一立方毫米,在人類大腦中可能不超過一立方厘米。然而,就像群島中的島嶼一樣,它們相互連線——並與其他處理快感訊號的大腦區域連線——形成一個強大、整合的快感迴路。

該回路相當有彈性。根據我們的經驗,停用快感迴路內的單個元件不會削弱對標準甜味的典型反應——但有一個例外。損壞腹側蒼白球似乎會消除動物享受食物的能力,使美味變成難吃。

另一方面,強烈的欣快感比日常快感更難獲得。原因可能是,強烈增強快感——就像我們在實驗動物中產生的化學誘導的快感激增一樣——似乎需要一次啟用整個網路。任何單個元件的缺陷都會減弱快感。

快感迴路——尤其是腹側蒼白球——在人類中的工作方式是否相同尚不清楚。很少有人因這些結構的離散損傷而來到診所,而周圍區域沒有受到損傷。因此,很難評估腹側蒼白球和迴路中的其他元件是否對人類的快感感覺至關重要。我們知道一位患者的腹側蒼白球在一次嚴重的藥物過量期間受損。之後,他報告說他的感受主要被抑鬱、絕望、內疚和無法感受快感所支配——這可能支援了迄今為止未被充分重視的結構的中心作用。

適可而止

該回路並非單獨作用於調節快樂的感覺。為了給一種感覺或體驗增添溫暖的快感光澤,其他大腦區域也會發揮作用。這些更高層次的結構有助於根據當前情況確定體驗有多麼令人愉快,例如一個人是餓了還是飽了,或者僅僅是已經對某種特定的快感感到足夠了。例如,在吃完一整盤巧克力布朗尼蛋糕後,即使是公認的巧克力愛好者也往往會發現一塊巧克力棒的吸引力大大降低。

就食物而言,這種選擇性的飽腹感可能部分進化而來,因為它鼓勵動物獲得各種各樣的營養,而不是專注於一種最喜歡的食物。它似乎被編碼在大腦中稱為眶額皮層的一部分中。該區域位於前額葉皮層的下腹部,在人類中,它懸掛在眼睛上方,接收來自伏隔核和腹側蒼白球的資訊。它似乎調節著快感是如何有意識地表現出來的——用我們與滿足感相關的美味光芒浸潤一種感覺,並在足夠時降低這種感覺。

藉助強大的神經影像技術,我們發現眶額皮層內的一個小區域(稱為前中部位置)的活動與美好感覺(例如巧克力牛奶的味道)的主觀愉悅度密切相關。例如,在第一口啜飲時,該部位充滿了活動。然而,一旦受試者攝入了足夠的甜食,前中部位置就會關閉,使體驗不再令人愉快。

進一步的證據表明,前中部位置對於人類的快感非常重要,這來自於對治療性深部腦刺激的研究。該手術正被用於治療少數疾病,包括減輕其他無法治療的慢性疼痛患者的痛苦。在我們的一個患者中,一位感到幻肢痛的截肢者,刺激腦幹內的一個區域不僅減輕了疼痛,還引發了深深的快感。同時進行的神經影像顯示,前中部位置也爆發了活動。快感系統的特定熱點的這種刺激是否可以用於治療抑鬱症或其他形式的快感缺乏症(無法體驗快感)仍然是一個積極的研究領域。

同樣,更多的研究可能會揭示控制快感和獎勵的迴路是如何聯絡在一起的。在正常情況下,享樂熱點與多巴胺驅動的獎勵系統耦合,因此我們渴望使我們感覺良好的事物,並避免或對不使我們感覺良好的事物漠不關心。在成癮的情況下,這些系統以某種方式變得脫節,導致個體繼續渴望不再帶來快感的事物。這種分離也可能導致其他型別的強迫行為,例如暴飲暴食和賭博。瞭解這種脫耦是如何以及為什麼會發生,可能會揭示出更好的方法來逆轉驅動成癮的大腦變化,從而恢復想要和喜歡之間的自然對齊。

亞里士多德曾經觀察到,幸福由兩個關鍵要素組成:享樂主義,或快感,加上幸福感——一種意義感。儘管科學家在揭示享樂主義的生物學基礎方面取得了一些進展,但我們對大腦如何產生更廣泛的有意義的生活感知之甚少。然而,我們希望隨著時間的推移,這個謎題也能得到解決,這些發現將幫助人們將快感和目標結合起來,將日常體驗提升到真正令人滿意,甚至可能崇高的事物。