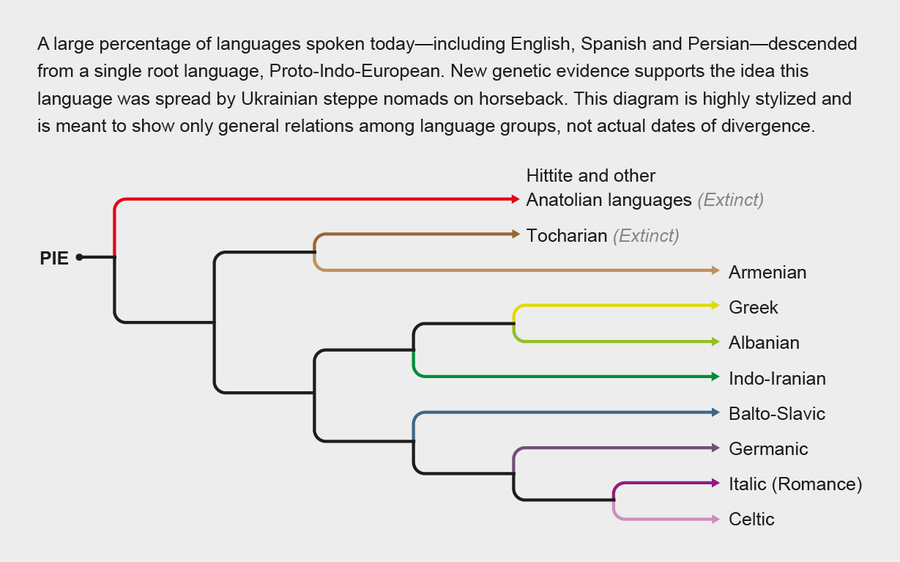

五千年前,來自烏克蘭草原的遊牧騎手席捲歐洲和亞洲部分地區。他們帶來了一種語言,這種語言是今天許多語言的根源——包括英語、西班牙語、印地語、俄語和波斯語。這是對這種古老語言(稱為原始印歐語 (PIE))起源最廣為接受的解釋。最近的基因研究結果證實了這一假設,但也提出了關於史前語言如何演變和傳播的問題。

沒有PIE的書面記錄存在,但語言學家認為他們已經大致重建了它。一些詞,包括“水”(wódṛ)、“父親”(pH2-ter) 和“母親”(meH2-ter),今天仍然使用。考古學家瑪麗亞·金布塔斯在 1950 年代首次提出了烏克蘭起源說,即庫爾幹假說。金布塔斯將這種語言追溯到亞姆納亞人,他們是來自現代烏克蘭南部草原的牧民,馴化了馬。

2015 年,一系列研究對來自歐洲和亞洲許多地區的人骨和其他遺骸的 DNA 進行了測序。資料表明,大約在公元前 3500 年——大致與許多語言學家認為的 PIE 起源時間和考古學家認為的馬匹馴化時間相同——亞姆納亞基因取代了歐洲現有人類基因庫中約 75% 的基因。連同考古學和語言學證據,基因資料大大有利於庫爾幹假說。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

致謝:蒂芙尼·法蘭特-岡薩雷斯;來源:“印歐語系起源和擴張圖”,作者:Remco Bouckaert 等人,載於科學雜誌,第 337 卷;2012 年 8 月 24 日

然而,更新的發現使故事變得複雜。在去年 6 月發表在《人類遺傳學雜誌》上的一項研究中,研究人員對 12 名亞姆納亞個體及其直接前輩和後代的線粒體 DNA 進行了測序。這些遺骸是在現代烏克蘭的墓冢或庫爾幹(該理論由此得名)中發現的。它們從石器時代末期到青銅時代,大約在公元前 4500 年到公元前 1500 年之間,一層疊一層地埋葬在一起——這與歐洲的基因替代事件發生在同一時期。最早和中期的樣本的線粒體 DNA(從母親那裡繼承)幾乎完全是本地的。但是,最新樣本的線粒體 DNA 包括來自中歐的 DNA,包括今天的波蘭、德國和瑞典。大峽谷州立大學考古學和遺傳學教授、主要作者阿列克謝·尼基丁說,這一發現表明“存在來回擺動的遷徙”。換句話說,他補充說,“這不是單程旅行。”

尼基丁說,這些發現使庫爾幹假說“更具可信度”。但他認為,他的新結果也表明,遷徙的規模小於之前的推測;較新的樣本顯然只到達了中歐就返回了,儘管這種語言最終傳播到了不列顛群島。尼基丁還認為,傳播並不像通常認為的那樣暴力。“一場軍事行動可以解釋基因替代。但事實並非如此,”他說。

哈特威克學院的人類學家大衛·安東尼是早期幾項基因研究的合著者,但沒有參與最新的研究,他稱新發現非常令人信服。“馬的馴化在印度和伊朗一側以及歐洲另一側之間建立了一座草原橋樑,”安東尼說。“當亞姆納亞人遷徙到東歐和西歐時,他們的基因特徵與以前那裡存在的基因特徵非常不同,”他解釋說。“這就是它描繪出如此清晰的圖景(關於根語言如何傳播)的原因,也是為什麼你真的可以在地圖上如此容易地看到遷徙的原因。”

然而,安東尼不同意這只是一件小規模且基本上和平的事情的解釋。他說,在沒有文字的情況下,當時的語言傳播很大程度上取決於面對面的接觸,這表明 PIE 使用者橫掃了歐洲和亞洲。他認為,語言學和考古學證據,包括在墳墓中發現的武器,表明該語言的祖先擁有戰士文化。然而,尼基丁認為斧頭純粹是“裝飾性的”。

兩位研究人員都告誡不要過度解讀單獨的基因證據。許多其他社會和文化力量也在發揮作用。“語言轉變通常朝著具有更高經濟地位、更大政治權力和更高聲望的群體方向流動,”安東尼說。“在最殘酷的情況下,它將朝著倖存下來的人的方向流動。”