當神經科學學會邀請第十四世達賴喇嘛(藏傳佛教領袖)於 2005 年在華盛頓特區舉行的年會上發表演講時,在近 35,000 名與會者中,有數百名成員請願撤銷邀請。他們認為,宗教領袖在科學會議上沒有地位。但這位特殊的領袖提出的問題卻具有啟發性,並最終富有成效。他問道:“佛教,一種古老的印度哲學和精神傳統,與現代科學之間可能存在什麼關係?”

達賴喇嘛言出必行,早已開始嘗試尋找自己問題的答案。早在 20 世紀 80 年代,他就引發了關於科學與佛教的對話,這促成了心與生命研究所的創立,該研究所致力於研究冥想科學。2000 年,他為這項事業帶來了新的重點:他邀請科學家研究佛教冥想專家的腦活動(定義為擁有超過 10,000 小時的練習時間),從而開創了“冥想神經科學”這一分支學科。

在近 15 年的時間裡,超過 100 名佛教僧侶和在家修行者以及大量的初學者冥想者參與了威斯康星大學麥迪遜分校以及至少其他 19 所大學的科學實驗。事實上,您正在閱讀的這篇文章是兩位神經科學家和一位最初接受細胞生物學家培訓的佛教僧侶合作的成果。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

對擁有數萬小時練習時間的冥想者與新手和非冥想者的腦部掃描進行比較後,開始解釋為什麼這套訓練頭腦的技巧在提供認知和情感益處方面具有巨大潛力。事實上,冥想的目標與臨床心理學、精神病學、預防醫學和教育的許多目標重疊。正如越來越多的研究表明,冥想可能有效地治療抑鬱症和慢性疼痛,並培養整體幸福感。

圖片來源:David C. Killpack

冥想益處的發現與近期神經科學的發現相吻合,這些發現表明,成年人的大腦仍然可以透過經驗進行深刻的改造。這些研究表明,當我們學習如何玩雜耍或演奏樂器時,大腦會透過一種稱為神經可塑性的過程發生變化。隨著小提琴家手指運動的腦區隨著樂器掌握程度的提高而逐漸增大。當我們冥想時,似乎也會發生類似的過程。周圍環境沒有任何變化,但冥想者調節精神狀態以實現一種內在的豐富,這種體驗會影響大腦功能及其物理結構。從這項研究中積累的證據開始表明,冥想可以重新連線大腦回路,從而對身心乃至整個身體產生有益的影響。

什麼是冥想?

冥想的根源在於幾乎所有主要宗教的冥想實踐。冥想在媒體中的普及賦予了這個詞各種含義。我們將冥想定義為培養人類的基本品質,例如更穩定和清晰的頭腦、情緒平衡、關懷正念感,甚至是愛和同情心——只要一個人不努力發展它們,這些品質就會保持潛在狀態。它也是一個熟悉更平靜和靈活的存在方式的過程。

原則上,冥想相對簡單,可以隨時隨地進行。無需任何裝置或運動服裝。冥想者首先採取舒適的身體姿勢,既不要太緊張也不要太放鬆,並希望自我轉變,渴望他人的幸福和減輕他人的痛苦。隨後,修行者必須穩定心智,心智常常混亂——並且被內心喋喋不休的思緒佔據。駕馭心智需要使其擺脫自動的精神條件反射和內在的困惑。

我們將在此研究大腦的哪些區域在佛教發展起來並在世界各地醫院和學校的世俗專案中實踐的三種常見冥想型別中亮起。第一種,專注力冥想,旨在馴服和集中當下的思想,同時培養對干擾保持警惕的能力。第二種,正念或開放式監控冥想,試圖培養對當下發生的情緒、思想和感覺的情緒反應較少的意識,以防止它們失控並造成精神困擾。在正念冥想中,冥想者保持專注,一刻一刻地關注任何體驗,而不專注於任何特定的事物。最後,佛教傳統中另一種被稱為慈悲和慈愛的練習培養了對他人的利他主義觀點。一個警示:下面討論的神經影像學結果不應被視為給定的冥想狀態與特定大腦網路之間的一對一對映。也就是說,大腦中的功能是多維的,任何給定的冥想狀態都會調動大腦的多種認知、情感和動機特徵。神經影像學一次只能視覺化這些元素中的一個。

掃描器下

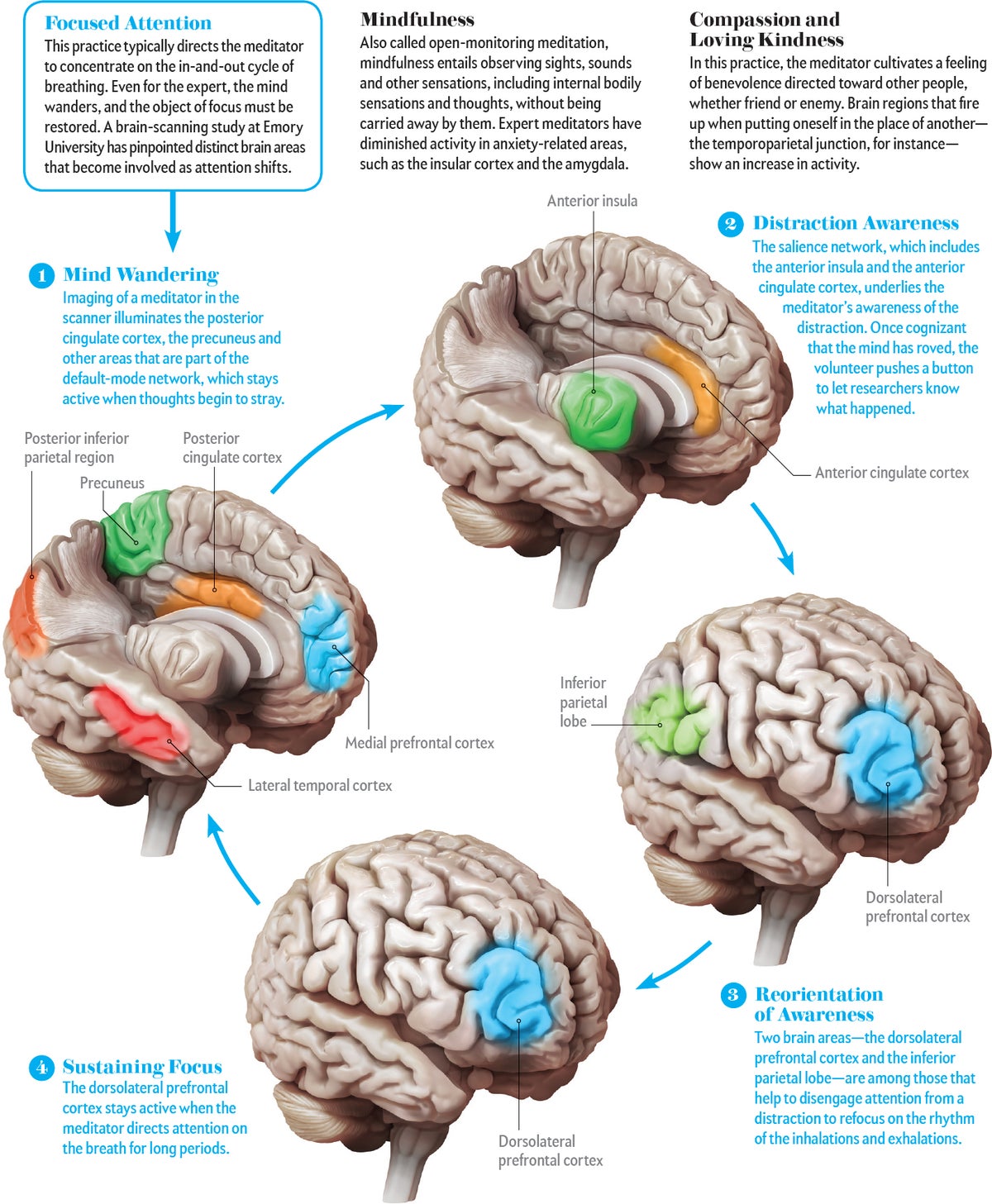

神經科學家現在已經開始探究各種冥想型別期間大腦內部發生的情況。當時在埃默裡大學的 Wendy Hasenkamp 和她的同事使用腦成像來識別與專注力冥想相關的相關神經活動。在掃描器中,參與者將注意力集中在呼吸產生的感受上。通常在這種形式的冥想中,思想會從一個物件上游離,冥想者必須認識到這一點,然後將注意力恢復到吸氣和呼氣的逐漸節奏上。在這項研究中,冥想者必須透過按下按鈕來發出思想遊離的訊號。研究人員確定了一個認知週期的四個階段:思想遊離的片段、意識到分心的時刻、重新定向注意力的階段以及恢復專注的注意力。

這四個階段中的每一個都涉及特定的大腦網路。迴圈的第一部分,當發生分心時,會增加廣泛的預設模式網路 (DMN) 的活動。該網路包括內側前額葉皮層、後扣帶皮層、楔前葉、下頂葉和外側顳葉皮層區域。已知 DMN 在思想遊離期間變得活躍,並在基於關於自我或他人的長期記憶構建和更新世界的內部模型中發揮一般作用。

第二階段,意識到分心,與其他大腦區域的活動相關,例如前腦島和前扣帶皮層,這些區域被稱為顯著性網路。人們認為該網路在選擇哪些刺激值得關注方面起著關鍵作用。例如,在這裡,它的活動可能有助於將注意力從干擾物上轉移開。

第三階段涉及其他區域——其中包括背外側前額葉皮層和外側下頂葉皮層——這些區域參與定向注意力。最後,在第四個也是最後一個階段,參與監控注意力的背外側前額葉皮層繼續保持高水平的活動,因為冥想者的注意力仍然指向諸如呼吸之類的物件。

在我們在威斯康星州的實驗室裡,我們進一步觀察到,根據練習者的經驗水平,活動模式有所不同。與新手相比,擁有超過 10,000 小時練習經驗的資深冥想者在這些與注意力相關的大腦區域表現出更多的活動。矛盾的是,最有經驗的冥想者表現出的啟用程度低於經驗較少的冥想者。高階冥想者似乎獲得了一種技能水平,使他們能夠以更少的努力實現專注的精神狀態。這些效果類似於音樂家和運動員的精湛技能,他們能夠以最小的努力控制感沉浸在他們的表演“流暢”中。

為了研究專注力冥想的影響,我們還在志願者參加為期三個月的密集冥想靜修(每天至少八小時冥想練習)前後對他們進行了研究。他們收到耳機,耳機以給定的頻率播放聲音,偶爾會混入稍微高音調的聲音。他們必須將注意力集中在一個耳朵中播放的聲音上 10 分鐘,並對週期性穿插的高音調聲音做出反應。靜修結束後,我們發現,與非冥想對照組相比,冥想者在這個高度重複的任務(很容易分散注意力)上的反應時間的試驗間差異較小。結果表明,冥想者具有增強的保持警惕的能力。僅對於冥想者而言,大腦對高音調聲音的電反應在第二次會話中仍然更穩定。

意識流

第二種得到充分研究的冥想型別也涉及另一種形式的注意力。正念或開放式監控冥想要求冥想者注意每一個景象或聲音,並跟蹤身體內部的感覺和內心的自言自語。這個人保持對正在發生的事情的意識,而不會過度專注於任何單一的感知或想法,每次思想遊離時都回到這種超然的關注。隨著對周圍環境正在發生的事情的意識增強,正常的日常刺激——工作中憤怒的同事,家中擔心的孩子——變得不那麼具有破壞性,並且發展出心理幸福感。

與當時在我們在威斯康星州的團隊中的 Heleen Slagter 一起,我們試圖透過測量參與者檢測快速呈現的視覺刺激的能力來了解這種形式的訓練對精神功能的影響——這是一種衡量正念冥想的方法,正念冥想有時也稱為非反應性意識。為了進行這項實驗,我們使用了一項任務,其中參與者必須在一系列字母中快速檢測螢幕上呈現的兩個數字。如果第二個數字在第一個數字出現後約 300 毫秒出現,受試者通常看不到第二個數字,這種現象稱為注意瞬脫。

如果第二個數字在延遲 600 毫秒後出現,則可以輕鬆檢測到。注意瞬脫反映了大腦處理以近距離間隔呈現給觀察者的兩個刺激的能力的限制。當大腦過多的注意力用於處理第一個數字時,有時無法檢測到第二個數字,儘管觀察者通常可以在某些試驗中看到它。我們假設正念訓練可以減少“卡住”或沉浸於看到第一個數字的傾向。正念練習培養了一種非反應性的感官意識形式,這應該會導致注意瞬脫的減少。正如我們預測的那樣,在為期三個月的密集靜修之後,冥想者比對照組更頻繁地感知到這兩個數字。這種改善的感知也反映在對第一個數字的反應中特定腦電波的活動減少。

保持對不愉快感覺的意識可以減少適應不良的情緒反應,並幫助人們超越令人不快的感覺,並且可能在應對疼痛時特別有用。在我們的威斯康星州實驗室,我們研究了經驗豐富的修行者,當他們進行一種稱為開放存在的正念冥想高階形式時。在開放存在中,有時稱為純粹意識,頭腦平靜而放鬆,不專注於任何特定的事物,但卻非常清晰,沒有興奮或遲鈍。冥想者觀察並對體驗持開放態度,而不會試圖解釋、改變、拒絕或忽視痛苦的感覺。我們發現冥想者的疼痛強度並沒有降低,但與對照組的成員相比,疼痛對他們的困擾較小。

內部大腦活動通路在腦電圖上顯示為合著者 Matthieu Ricard 冥想。圖片來源:Jeff Miller 威斯康星大學麥迪遜分校

與新手相比,專家冥想者在焦慮相關區域(腦島皮層和杏仁核)的腦活動在疼痛刺激之前的時期有所減少。在反覆接觸疼痛刺激後,冥想者在疼痛相關區域的大腦反應比新手更快地適應了刺激。我們在實驗室的其他測試表明,冥想訓練提高了人們更好地控制和緩衝基本生理反應(炎症或應激激素水平)的能力,以應對社交壓力任務,例如在嚴厲的陪審團面前發表演講或進行心算。

多項研究記錄了正念對焦慮和抑鬱症狀的益處,以及改善睡眠模式的能力。透過在感到悲傷或擔憂時有意識地監控和觀察自己的想法和情緒,抑鬱症患者可以使用冥想來管理自發產生的消極想法和感受,從而減少反芻。2000 年,當時在劍橋大學的臨床心理學家 John Teasdale 和多倫多大學的 Zindel Segal 表明,對於之前至少經歷過三次抑鬱發作的患者,六個月的正念練習以及認知療法,在嚴重抑鬱症發作後的一年中,復發風險降低了近 40%。最近,Segal 證明,這種干預優於安慰劑,並且對復發的保護作用與標準維持性抗抑鬱治療相當。

慈悲和慈愛

正在研究的第三種冥想形式培養了對他人的慈愛和同情態度和感受,無論他們是近親、陌生人還是敵人。這種練習需要意識到他人的需求,然後體驗到真誠、富有同情心的願望,以幫助那個人或透過保護他人免受自身破壞性行為的侵害來減輕他人的痛苦。

產生同情心狀態有時可能需要冥想者感受另一個人的感受。但是,讓一個人的情緒與另一個人的感受產生共鳴本身並不足以產生同情心心態。冥想還必須受到無私的願望的驅動,以幫助正在受苦的人。這種關於愛和同情心的冥想形式已被證明不僅僅是一種精神練習。它已顯示出有益於醫療保健工作者、教師和其他面臨與他人困境的深刻共情反應相關的精神倦怠風險的人員的潛力。

冥想者首先專注於對他人的無條件仁慈和愛的感覺,同時默默重複一句表達意圖的短語,例如“願所有眾生找到幸福和幸福的原因,並擺脫痛苦和痛苦的原因”。2008 年,我們研究了練習這種訓練數千小時的經驗豐富的志願者,發現當他們聽到表達痛苦的聲音時,幾個大腦區域的活動有所增加。與對照組相比,次級軀體感覺皮層和腦島皮層(已知參與共情和其他情緒反應)對專家的啟用程度更高,以應對痛苦的聲音,這表明專傢俱有增強分享他人感受的能力,而沒有報告任何情緒不堪重負的跡象。慈悲冥想的練習還在顳頂交界處、內側前額葉皮層和上顳溝等區域產生了更多的活動,所有這些區域通常在我們設身處地為他人著想時會被啟用。

最近,德國萊比錫馬克斯·普朗克人類認知和腦科學研究所的 Tania Singer 和 Olga Klimecki 與我們中的一位(Ricard)合作,試圖區分共情和同情心對冥想者的影響的差異。他們指出,同情心和利他之愛與積極情緒有關,他們認為情緒衰竭或倦怠實際上是一種共情“疲勞”。

根據這種練習所源自的佛教冥想傳統,同情心遠非導致痛苦和沮喪,而是加強了內心的平衡、精神力量和幫助受苦者的勇敢決心。如果一個孩子住院了,一位慈愛的母親在他身邊握著他的手,用溫柔的話語安慰他,無疑比一位充滿同情心的痛苦的母親對孩子更有益,這位母親無法忍受看到生病的孩子,在走廊裡來回踱步。在後一種情況下,母親最終可能會有常見的倦怠經歷,在美國的一項研究中,約有 60% 的 600 名護理人員受到困擾。

為了進一步探索共情和同情心的機制,Klimecki 和 Singer 將大約 60 名志願者分為兩組。一組冥想愛和同情心,另一組實驗方案訓練參與者培養對他人的共情感受。初步結果表明,經過一週基於冥想的慈愛和同情心冥想後,新手受試者以更積極和仁慈的感受觀看了顯示受苦人民的影片片段。另一組受試者用一週時間進行了一項僅培養共情心的實驗方案,體驗了與他人痛苦產生深刻共鳴的情緒。但這些情緒也帶來了負面情緒和想法,並且該組經歷了更多的痛苦,有時甚至無法控制自己的情緒。

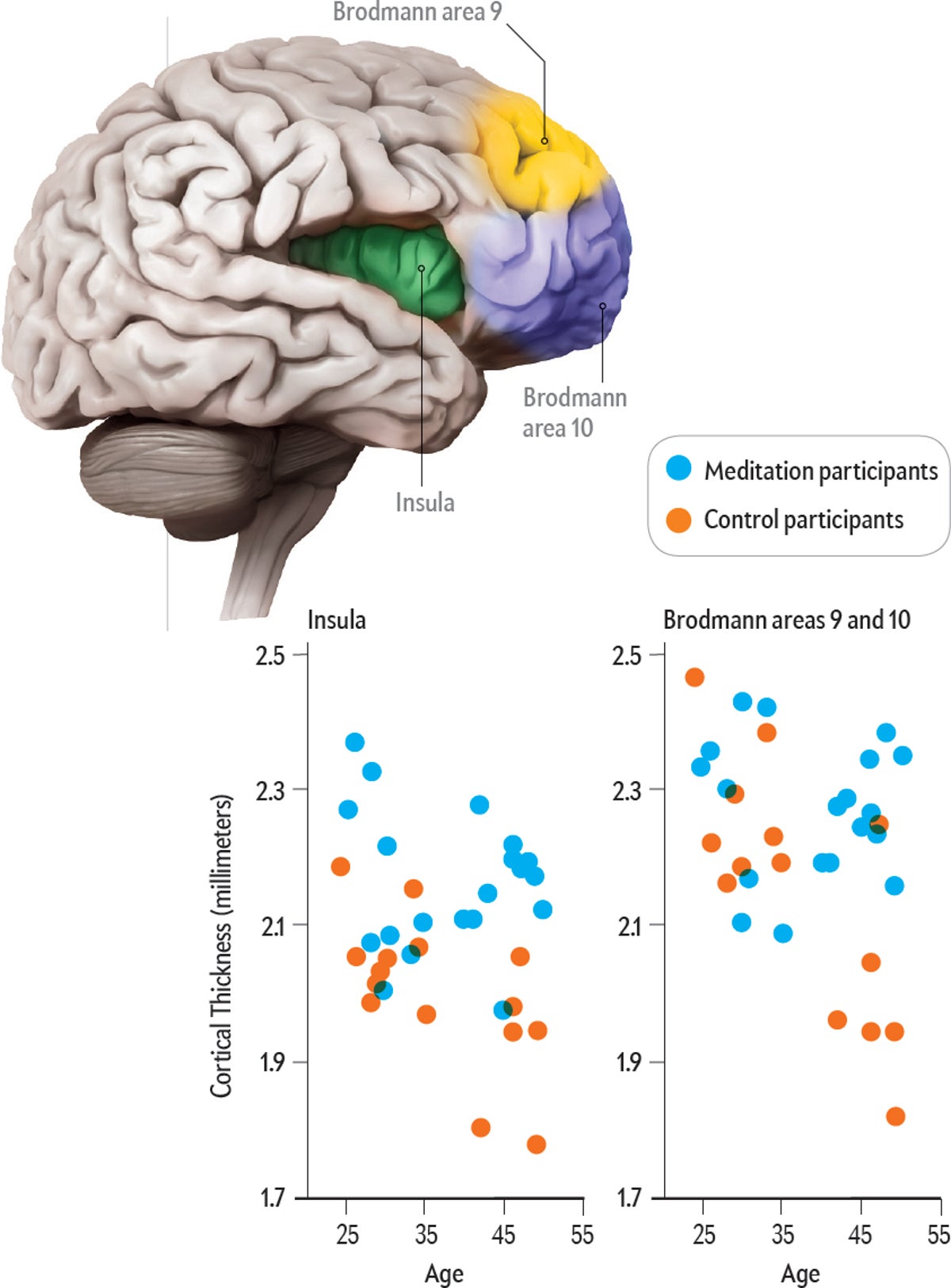

圖片來源:David C. Killpack (大腦); 來源:“冥想經驗與皮層厚度增加有關”,Sara W. Lazar 等人,《神經報告》,第 16 卷,第 17 期;2005 年 11 月 28 日

意識到這些破壞穩定的影響,Singer 和 Klimecki 為共情組增加了慈悲和慈愛冥想的訓練。然後他們觀察到,這種額外的練習抵消了單獨共情訓練的有害影響:負面情緒減少,而積極情緒增加。這些結果伴隨著與同情心、積極情緒和母愛相關的幾個大腦網路區域(包括眶額葉皮層、腹側紋狀體和前扣帶皮層)的相應變化。此外,研究人員還能夠證明,一週的同情心訓練增加了在專門開發的用於衡量幫助他人能力的虛擬遊戲中的親社會行為。

通往意識之門

冥想探索了心智的本質,提供了一種從冥想者的第一人稱視角研究意識和主觀精神狀態的方式。在與威斯康星州的佛教冥想專家合作中,我們使用腦電圖 (EEG) 研究了慈悲冥想期間的大腦電活動,在冥想中,冥想者將明確定義的自我意識描述為變得不那麼固定和持久。

我們發現,這些長期的佛教修行者能夠隨意維持一種特定的大腦電圖模式。具體來說,它被稱為高振幅伽馬波段振盪和 25 至 42 赫茲之間的相位同步。大腦振盪的協調可能在大腦構建臨時網路中起著至關重要的作用,該網路可以整合學習和意識感知期間的認知和情感功能,這一過程可以給大腦回路帶來持久的變化。

高振幅振盪在整個冥想過程中持續了幾十秒,並隨著練習的進行逐漸增加。這些腦電圖軌跡與對照組受試者的腦電圖軌跡不同,尤其是在外側額頂葉皮層中。電活動的變化可能反映了專家冥想者對其周圍環境和內部精神過程的意識增強,儘管還需要進行更多研究以更好地理解伽馬振盪的功能。

冥想不僅帶來了明確定義的認知和情感過程的變化,還帶來了某些大腦區域體積的變化,可能反映了腦細胞之間連線數量的變化。哈佛大學的 Sara W. Lazar 和她的同事進行的一項初步研究表明,與對照組相比,長期冥想者的腦部較暗組織(灰質)的體積在腦島和前額葉皮層中有所不同——具體而言,稱為 Brodmann 9 區和 10 區的區域,這些區域在各種形式的冥想期間經常被啟用。這些區別在研究中年齡較大的參與者中最為明顯,這表明冥想可能會影響隨著年齡增長而發生的大腦組織變薄。

在一項後續研究中,Lazar 和她的同事還表明,對於在訓練過程中壓力明顯減輕的參與者,正念訓練減少了杏仁核(一個參與恐懼處理的區域)的體積。加州大學洛杉磯分校的 Eileen Luders 和她的同事進一步觀察到冥想者的差異在於連線不同大腦區域的稱為軸突的纖維,這表明大腦連線的數量增加。這一觀察結果可能支援冥想實際上會引起大腦結構改變的假設。這項研究的一個重要侷限性與缺乏長期縱向研究有關,這些研究跟蹤一個群體多年,並且缺乏冥想者與背景和年齡相似但不冥想的人之間的比較。

甚至有證據表明,冥想——及其增強整體幸福感的能力——可能會減少分子水平發生的炎症和其他生物應激。我們小組與巴塞羅那生物醫學研究所 Perla Kaliman 領導的小組之間的一項合作研究表明,經驗豐富的冥想者進行為期一天的正念練習會降低炎症相關基因的活性,並改變參與基因開啟和關閉的酶的功能。加州大學戴維斯分校的 Cliff Saron 進行的一項研究著眼於冥想對與調節細胞壽命有關的分子的影響。所討論的分子是一種名為端粒酶的酶,它可以延長染色體末端的 DNA 片段。這些片段稱為端粒,確保細胞分裂期間遺傳物質的穩定性。每次細胞分裂時,它們的長度都會縮短,當它們的長度降至臨界閾值以下時,細胞就會停止分裂並逐漸進入衰老狀態。與對照組相比,在靜修結束時,心理壓力減輕最明顯的冥想者的端粒酶活性也更高。這一發現表明,正念訓練可能會減緩某些修行者的細胞衰老過程。

通往幸福之路

大約 15 年的研究不僅表明冥想在經驗豐富的修行者的大腦功能和結構上都產生了顯著變化。這些研究現在開始證明,冥想練習可能對對身體健康至關重要的生物過程產生實質性影響。

需要更多使用明確定義的隨機對照試驗的研究,以將冥想相關的影響與其他可能影響研究結果的心理因素區分開來。可能影響研究結果的其他變數是修行者的動機水平以及教師和學生在冥想小組中扮演的角色。還需要進一步的工作來了解冥想可能產生的負面副作用、給定練習課程的理想時長以及如何根據個人的具體需求進行調整。

即使有必要的注意事項,關於冥想的研究也為精神訓練方法提供了新的見解,這些方法有可能增強人類健康和福祉。同樣重要的是,培養同情心和其他積極的人類品質為不依附於任何哲學或宗教的倫理框架奠定了基礎,這可能對人類社會的各個方面產生深遠的積極影響。