研究人員表示,尼安德特人與現代人類之間的古代相遇可能影響了現代人患抑鬱症、心臟病、尼古丁成癮、肥胖症和其他健康問題的風險。

尼安德特人曾經是現代人類最親近的親戚。科學家最近發現尼安德特人與現代人類曾經雜交;如今,非洲以外的人口中約有1.5%至2.1%的DNA來自尼安德特人。

範德堡大學進化遺傳學家、研究資深作者約翰·卡普拉說:“這引發了一些有趣的問題,例如,‘殘留在現代人類體內的尼安德特人DNA 對我們的生物學有什麼影響?’”[檢視我們最親近人類祖先的照片]

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

現在,研究人員首次將尼安德特人DNA與相當一部分具有歐洲血統的成年人的臨床記錄進行了直接比較。科學家們發現,這種古老的遺傳遺產對現代人類生物學產生了微妙但重要的影響。

卡普拉告訴 Live Science:“尼安德特人DNA 影響了與現代人類的疾病 風險相關的廣泛特徵。”

研究人員首先鑑定了現代人類中發現的約 135,000 個尼安德特人基因變異。接下來,科學家們分析了一個包含來自電子醫療 記錄和基因組學 (eMERGE) 網路的超過 28,000 名歐洲血統成年人的資料庫,該網路是美國各地九家醫院的聯合體。該資料將患者的基因資料與這些個體電子健康記錄的版本聯絡起來,這些版本已去除了姓名和地址等識別詳細資訊。

這些資料幫助研究人員確定每個人是否曾因醫療狀況(如心臟病、關節炎和抑鬱症)接受治療。它還幫助科學家確定了每個人攜帶哪些尼安德特人基因變異。

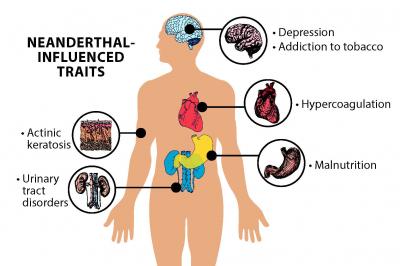

此圖表顯示了受尼安德特人影響的特徵。

圖片來源:Deborah Brewington,範德堡大學

最終,研究人員發現尼安德特人基因變異與 12 種特徵的風險增加顯著相關,包括心臟病發作和動脈增厚。

令人驚訝的是,研究人員還發現了一種尼安德特人基因變異,它顯著增加了現代人類患尼古丁成癮的風險,研究人員說。然而,這並不意味著尼安德特人吸菸,卡普拉說。

卡普拉說:“直到歐洲人從美洲探險帶回菸草之前,菸草才僅在西半球發現。” 增加尼古丁成癮風險的尼安德特人 DNA 可能具有完全不同且可能是有益的效果,“這在 50,000 年前就顯現出來了,”卡普拉說。

科學家們的一些發現證實了之前的想法。例如,早期的研究表明,尼安德特人 DNA 影響了被稱為角質形成細胞的皮膚細胞,這些細胞有助於保護皮膚免受紫外線輻射和細菌等環境損害。新的研究結果表明,尼安德特人基因變異增加了患日光引發的皮膚損傷(稱為角化病)的風險,角化病是由異常的角質形成細胞引起的。

卡普拉說:“當我們開始這項研究時,我們預計,如果我們發現任何東西,我們都會發現尼安德特人 DNA 對參與與環境相互作用的身體系統的影響。” “我們假設這一點是因為尼安德特人在我們的現代祖先到達這些地區之前,已經在中亞和歐洲生活了數十萬年——因此,與非洲相比,可能已經適應了這些地區在氣候、植物和動物以及病原體方面的獨特環境特徵。”

卡普拉和他的同事還發現,許多尼安德特人基因變異影響了患抑鬱症的風險,其中一些變異增加了風險,而另一些變異降低了風險。

“大腦非常複雜,因此可以合理地預期,引入來自不同進化路徑的變化可能會產生負面影響,”研究主要作者、範德堡大學人類遺傳學研究生科琳·西蒙蒂在一份宣告中說。”

研究人員認為,一些尼安德特人基因變異可能在現代人類種群首次遷出非洲的數千年前提供了益處。然而,科學家們說,這些變異後來可能在現代西方環境中變得有害。卡普拉說,尼安德特人 DNA 增加血液凝固就是一個例子;雖然這可以幫助密封傷口並防止細菌進入體內,但它也會增加中風、流產和其他問題的風險。

研究人員認為,與之前的研究表明的不同,尼安德特人 DNA 可能沒有促成現代人類之間膚色的差異。相反,卡普拉說,現代人類膚色的差異可能是在最近才發展起來的。“尼安德特人也可能擁有多種膚色,”卡普拉補充道。

研究人員說,未來的研究可以將尼安德特人 DNA 與從其他醫療資訊來源(如實驗室測試、醫生筆記和醫學影像)收集的資料進行比較。卡普拉說:“關於雜交對近代人類歷史上不同種群的影響,還有很多東西需要學習。”

科學家們今天(2 月 11 日)在《科學》雜誌上線上詳細介紹了他們的發現。

版權所有 2016 LiveScience,Purch 公司。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、重寫或重新分發此材料。