特雷弗·戈沃德讓我帶路,所以我們以我的步伐穿過混交林。這是對他6英尺5英寸的高大身材以及他在不列顛哥倫比亞省威爾斯格雷省立公園附近的土地上,沿著幾乎難以辨認的鹿和熊的小徑快速邁步的一種遷就。但主要是他在為我的觀察、我體驗景觀的內在方式騰出空間。什麼吸引了我?我是如何看待的?我在一棵白楊樹幹上的一小片白色綠色生長物前停了下來。“看那裡!”他興奮地說,邀請我透過放大鏡仔細觀察雜亂的葉狀地衣。突然我進入了另一個世界,向下看著佈滿黑點的漩渦,進入佈滿超細粉塵的小洞穴。

戈沃德,白髮隨意地豎立著,在這清爽的秋日穿著三件法蘭絨襯衫。一個手持放大鏡用繩子掛在他的脖子上,一隻名叫紫色的澳洲牧羊犬和他一起小跑著。他看起來更像是一個山地人而不是科學家,一個像查爾斯·達爾文或亨利·大衛·梭羅那樣的博物學家。戈沃德的科學摯愛是地衣——那些看起來像小苔蘚或彩色地殼一樣附著在樹木和岩石上的生長物。他與這個地方密不可分,在公園以南的城市長大後,他一生中的大部分時間都住在這裡。在我拜訪期間,他告訴我,現在,在他60多歲的時候,他很少離開。“這裡已經成為我精神引力的中心,”他告訴我。

不難理解為什麼。公園的大部分地區沒有道路通行,人類也很少見到。威爾斯格雷的130萬英畝土地由火山和冰川形成;它的河谷、陡峭的巖山、高山草甸和瀑布噴霧區孕育了豐富的生物多樣性。“我開始明白,這裡的地衣非常特別,”戈沃德笑容滿面地說,它們是世界上最多樣化的地衣之一。有數百種物種,而且還在不斷增加。他對這個地方的細心關注,就像保護主義者奧爾多·利奧波德對他摯愛的威斯康星州索克縣一樣,使他能夠看到其他人可能錯過的聯絡。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

戈沃德在自學自然的不同分支時偶然發現了地衣學。“我每年都專門學習儘可能多的關於不同分類群的知識。一年是鳥類,然後是植物,然後是蘑菇,然後是昆蟲。”當他接觸到地衣時,他就著迷了。從那時起,儘管是自學成才,他已成為不列顛哥倫比亞省中部地區從大氣科學家到淘金者再到馴鹿生物學家等所有人的首選專家。有幾種地衣物種以他的名字命名。他出版了三本地衣分類指南,並在不列顛哥倫比亞大學植物學系獲得了一個副研究員的職位。

然而,戈沃德在科學界是一個特立獨行的人。他在他的網站“地衣啟迪之路”上發表的挑釁性文章中提出的關於地衣的激進思想實驗,既受到嘲笑也受到稱讚——但在很大程度上被大多數研究人員忽視,因為他沒有科學學位,並且他的許多想法沒有得到嚴格資料的支援。儘管如此,戈沃德敏銳的觀察和深刻的思考遵循了達爾文和梭羅的方法——與實驗室科學相比,這種方法構成了進化論和生態學理論的基礎。那些願意考慮他的想法的人說,他們從中學到了關於地衣、生物學和所有生命的令人腦洞大開的思考食糧。戈沃德的長期朋友和有時的合著者託比·斯普里比勒是不列顛哥倫比亞大學的地衣學家,他說戈沃德的文章中包含許多金塊:“坦率地說,我認為它們很精彩。”

博物學家戈沃德檢查白楊樹上的雜亂葉狀地衣。他深刻的觀察顛覆了生物學,就像他的前輩查爾斯·達爾文和亨利·大衛·梭羅一樣。圖片來源:埃麗卡·吉斯

在森林裡,戈沃德散發出一種安靜、興高采烈的喜悅,這是他陰的一面:對人類愚蠢行為的黑暗、現實的評估。當我們停下來時,他靠在一根結實的柺杖上,滔滔不絕地講述著生態系統的各個要素是如何相互作用的。閱讀地衣讓他了解土壤化學、降雨模式和植物養分。他給我看了一種生長在鐵杉上的物種,這很不尋常,因為針葉樹皮通常太酸性,無法支援這類地衣。那麼它們為什麼會出現在那裡呢?在2000年的一篇論文中,戈沃德和他的合著者安德烈·阿森諾特發現,答案在於附近一棵成熟的顫抖白楊。從其樹枝上滴落的水變成了一種滲濾液,當它落在針葉樹的樹皮上時,會降低酸度,使地衣得以茁壯成長。他們將這種相互作用稱為滴水區效應。

戈沃德從每一種生命形式中學習,包括紫色,當她沒有進行自己的觀察時,她會耐心地等待我們:松貂的糞便。紅松鼠的叫聲!雖然戈沃德懂法語、拉丁語和一些日常德語和瑞典語,但他表示,“最近我主要說地衣語,也許還有一點狗語。”他說他可以從紫色的觀察方式中學習。這可能看起來很古怪,但戈沃德尊重原住民的認知方式,向動物學習是一種歷史悠久的人類傳統。

現代科學傾向於忽視局外人。但還原論科學並非瞭解事物的唯一途徑。博物學家是科學的先驅。人類曾經與土地更加親近,是敏銳的觀察者,對自然的相互作用有著深刻的理解。如今,生物學往往專注於分子,而在實驗室中未能從儀器上抬起頭來實際觀察各個部分如何在自然界中相互作用,有時會破壞發現。臨床式的關注可能會導致科學家錯過宏觀層面的聯絡,例如一種正在興起的理解,即網路可能比個體更持久的生命形式。事實上,正是戈沃德的一個想法啟發了斯普里比勒在蒙大拿大學做博士後研究時進行的實驗室工作。這項工作取得了重大進展:2016年7月《科學》雜誌的封面故事震撼了僵化的地衣學界。這一發現質疑了地衣共生關係的本質,為整個生物學領域的共生關係如何運作、自然選擇如何進行,甚至如何定義生命形式提供了新的視角。

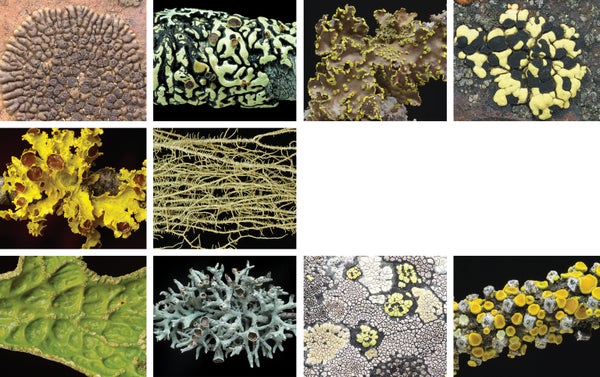

地衣既普遍又令人著迷。它們可能已有超過5億年的歷史,分佈在各大洲,並且可以在地球上一些最不適宜居住的地方茁壯成長。它們甚至在太空中生存了一年半,完全暴露在宇宙輻射、紫外線照射和真空條件下。大約14000種地衣有多種形式:石頭上的扁平圓形,苔蘚中依偎著的扇形葉片,附著在樹皮上的地殼,從樹枝上垂下的飄逸細絲,頂端呈紅色的小喇叭。

幾個世紀以來,人們認為地衣是植物(然後是真菌)。然後,在19世紀60年代,瑞士植物學家西蒙·施溫德納發現它們是真菌(一種被歸為獨立界別的生物,因為它不像植物那樣可以自己製造食物)和藻類之間的夥伴關係,藻類是一種透過光合作用為自己提供食物的生物,但缺乏植物的根和莖。真菌顯然提供了地衣的結構,而藻類則透過光合作用為真菌提供食物。(後來發現,在某些地衣中,藍細菌提供了食物——少數物種同時包含藻類和藍細菌,以及真菌。)施溫德納的發現最初受到科學界的抵制,但最終使地衣成為共生的典型代表,即生物之間互惠互利的相互作用。從那時起,科學在自然界中發現了共生關係,包括在我們身體支架上附著的數萬億非人類微生物之間。

在過去的兩個世紀裡,科學在很大程度上將分子、細胞和物種視為個體。共生關係挑戰了這一概念。“在地衣內部,”斯普里比勒說,“藻類細胞和真菌細胞可能將彼此視為個體,但它們共同形成地衣,而覓食的馴鹿將地衣視為個體:美味。”自然選擇在兩個尺度上同時發生。正如光既是波又是粒子一樣,真菌和藻類既是個體又是整體的一部分。斯普里比勒說,科學的還原論焦點使得完全理解共生關係幾乎不可能。“生態學本應是自然過程和綜合的科學,但它的骨幹在個體數學的重壓下嚴重受損。”

2016年7月,斯普里比勒和他的合著者在理解方面向前邁進了一大步。他們在《科學》雜誌上的重大發現:許多地衣體內都有第二種真菌。

他們研究的核心是一對地衣,戈沃德曾引起斯普里比勒對它們的注意:Bryoria fremontii,它呈毛髮狀,通常呈棕色,被西北地區的原住民食用,以及一種類似的地衣Bryoria tortuosa,它通常呈黃綠色且有毒,含有高濃度的火山酸。這兩者構成了一個有趣的難題。儘管它們存在差異,但赫爾辛基大學的薩拉·韋爾馬拉及其同事於2009年發表的一項基因分析(戈沃德是該分析的合著者)表明,這兩個物種由相同的真菌和相同的藻類組成。斯普里比勒回憶起這個令人困惑的發現是如何感染他們的。“[戈沃德]提出了一個問題,即這兩種不同的地衣——其中一種是有毒的,看在上帝的份上——怎麼可能相同。”這個問題始終困擾著戈沃德。當戈沃德寫到它時,“順理成章地,它也困擾著我。”

仔細檢查表明,Bryoria fremontii不僅僅是真菌和藻類之間的夥伴關係,正如長期以來認為的那樣;酵母也參與其中。圖片來源:蒂姆·惠勒

除了外觀和火山酸水平不同外,戈沃德還觀察到這兩種地衣的生態略有不同。雖然它們生長在一些相同的地方,但B. tortuosa僅在B. fremontii較大領地的夏季乾燥邊緣發現。2009年,他提出,地衣的形成不是由其真菌夥伴的形狀決定的,而是由真菌和藻類發育舞蹈期間做出的一系列決定決定的。一種地衣可能與另一種由相同夥伴組成的地衣看起來不同,因為它在發育過程中採取了不同的轉變。戈沃德認為,Bryoria這兩個物種之間的差異可能源於它們各自與第三種生命形式——細菌——的不同關係。

經過五年的實驗室工作,斯普里比勒和他的同事發現,Bryoria物種確實包含第三個夥伴。但它不是細菌;它是另一種真菌,被稱為擔子菌酵母。有毒的Bryoria比可食用的Bryoria含有更多的酵母。研究人員還證明,酵母不是汙染物,而是與其他夥伴共同進化了超過2億年。將他們的搜尋範圍擴大到全球範圍內的地衣,他們在其他52組(屬)地衣中發現了酵母。這一發現極大地擴充套件了世界對地衣的理解,為其他見解打開了大門。“直到現在我們才開始看到,地衣在進化中完成了一項罕見的壯舉:一個由微生物完全構建而成的大型多細胞生物——而這裡是令人驚奇的事情——沒有支架,”斯普里比勒說。“自組裝、自複製、一代又一代的共生。”

當戈沃德閱讀到民族植物學家南希·特納1977年關於B. fremontii對原住民重要性的論文時,他首先對B. fremontii和B. tortuosa產生了興趣。她說,女性長者可以很容易地區分可食用的地衣和不可食用的地衣。雖然這兩者可能具有不同的顏色和略微不同的形狀,但它們也可能看起來非常相似。長者使用諸如位置、顏色和鄰近地衣型別等線索來區分它們。當戈沃德的朋友、擁有民族植物學學位的斯圖爾特·克勞福德將這兩捆地衣展示給來自內斯孔利斯樂隊的長者和保護主義者瑪麗·托馬斯(已故)時,她每次都正確地識別出了可食用的地衣。

Bryoria tortuosa與可食用的B. fremontii擁有相同的真菌和藻類,但它的酵母濃度高得多,而且有毒。圖片來源:蒂姆·惠勒

克勞福德說,當地人的智慧並不總是與科學解釋相符,但基於觀察的結果是正確的。當地人告訴克勞福德,他們等待B. fremontii在樹上“成熟”。事實上,地衣不像水果和蔬菜那樣成熟,但較深的顏色及其在樹上的生長模式有助於人們將其與有毒的同胞區分開來。斯普里比勒說,關於Bryoria的其他知識領域本可以為《科學》論文增加有趣的背景,但“它不符合字數限制。”

論文發表三個月後,透過戈沃德認識斯普里比勒的克勞福德終於告訴了他一些驚人的事情。多年來,克勞福德一直在收集來自世界各地的著作——古埃及、現代墨西哥、中世紀俄羅斯、聖經時代的近東、20世紀50年代的歐洲食譜——關於人們使用地衣製作麵包和酒精飲料的記錄。在某些情況下,他們明確地將地衣用於發酵和發酵。克勞福德意識到,在某種程度上,人們知道地衣含有酵母或像酵母一樣起作用。當克勞福德在不列顛哥倫比亞省維多利亞大學攻讀碩士學位時,他與當地一位小型啤酒廠老闆討論了這個想法,這位老闆告訴他,“如果你能找出配方,我就用它釀造一批啤酒。”

斯普里比勒對戈沃德非傳統思維方式的開放態度,或許反映了他艱難的科學之路。他在蒙大拿州西北部的一個基督教原教旨主義家庭中長大,他的父母在四年級後將他從學校帶走,以保護他免受“世界的影響”。斯普里比勒正在透過Skype從奧地利告訴我這件事,現在那裡已經是深夜,他的妻子和年幼的女兒正在睡覺。他的矩形眼鏡框住了藍色的眼睛,當他說話時,眼睛經常緊閉,彷彿與我交流有點痛苦。

環境無法限制斯普里比勒的求知慾。他對在野外看到的生物體感到好奇,因此向當地美國森林服務局前哨站的生物學家尋求答案。最終,他們推薦他從事維管植物調查工作,他可以打電話給教授和作家,提出他迫切想知道的問題。戈沃德在斯普里比勒的通話名單上。“特雷弗和我聊了兩個半小時,”斯普里比勒親切地說。那是幾十年前的事了。他們合著了幾篇論文,“我們仍然有說不完的話題。”早些時候,戈沃德告訴斯普里比勒,他有一些想法會顛覆地衣學。“他說我妄想,”戈沃德回憶說。“但他想聽聽這些想法。”

最終,斯普里比勒強烈渴望接受正規教育。他參加了高中同等學歷考試,並找到了去德國上大學的機會。後來,他在奧地利格拉茨大學獲得了地衣學博士學位,並於2017年加入了不列顛哥倫比亞大學的教職員工,在那裡他研究共生關係的生態學和進化。在蒙大拿大學做博士後期間,他遇到了約翰·麥卡琴,他是《科學》論文的合著者之一,也是完成這項工作的實驗室負責人(麥卡琴此後已搬到亞利桑那州立大學)。麥卡琴將這一突破歸功於技術進步,這些進步使研究人員能夠找到微小的酵母,並歸功於不同同事之間的合作。但他也表示,至關重要的是斯普里比勒能夠超越那些被認為是理所當然的事情。他說,人類大腦傾向於限制自身,這是酵母長期以來一直被隱藏的原因之一:“當你習慣於認為那裡只有一種真菌時,你就會看到這種真菌。”

反過來,斯普里比勒認為戈沃德對他的思維方式產生了“巨大的影響。[他的文章]給了我許可,讓我以一種不正統的方式思考地衣,並讓我自由地看到我和我的合著者在Bryoria中研究出的模式。”然而,即使如此,斯普里比勒說,“最困難的事情之一是讓自己對150年的文獻可能完全錯過了地衣共生關係中可能存在不止一種真菌夥伴的理論可能性持開放態度。”

雖然他很欣賞自己接受的教育,但斯普里比勒仍然認為,學術界強調其他人確立為重要的經典著作,本質上是具有侷限性的。“你擁有這種準備好的頭腦的文化,這使得跳出框框思考極其困難,”斯普里比勒說。“它創造了那個框框。”

對於“Project Drawdown”的執行主任喬納森·福利來說,這聽起來是合理的,他擁有博士學位,並擁有備受讚譽的學術生涯。(福利是《大眾科學》顧問委員會的成員。)當談到想法時,“象牙塔現在是象牙堡壘,”他說。學術文化鼓勵在公認的期刊上發表文章、獲得資助和獲得終身教職的激勵機制“與極具創造力不符”。福利說,在人造衛星發射後,科學變得過度專業化——“有點像科學公司。我認為我們失去了一部分靈魂。”當今生物技術密集型、以分子為中心的世界所需的極端專業化,消除了研究分類學或認識論的時間。“今天在美國最好的大學獲得生物科學學位的人,不知道戶外任何東西的名字,從未研究過比細胞更大的東西,”福利指出。這意味著許多生物學家都侷限於實驗室,並依靠像戈沃德這樣的人來尋找他們想要研究的物種,甚至為研究提出想法。

斯普里比勒還擔心,他的學生們非常害怕犯錯,這種心理狀態與突破不相容。為了舉一個反例,他指出了戈沃德。在Bryoria的案例中,戈沃德推測存在第三個夥伴,儘管他錯誤地認為它是細菌。但斯普里比勒說,正確“不是傑出頭腦的標準”。恰恰相反,傑出頭腦的特點是堅持不懈的好奇心和質疑精神,斯普里比勒試圖在他的學生中鼓勵這些特質。“我告訴他們,‘就把所有的想法都提出來。這裡沒有人會讓你因為提出一個我們可能不會使用的想法而感到難過。’我就是這樣生活的。”

當今科學試圖解決的一些最嚴重的問題——氣候變化、生物多樣性喪失、糧食和水安全——需要來自多個角度的宏大、綜合的觀點。走出實驗室,回到大自然,觀察自然系統實際是如何運作的,是至關重要的第一步。南方大學的一位生物學家挑戰自己嘗試這樣做。大衛·喬治·哈斯克爾花了一年時間坐在田納西州一塊一碼見方的原始森林中,只是觀察,並寫了一本獲得普利策獎提名的書,名為《看不見的森林》。他說,這種經歷讓人深感謙卑。“你會意識到自己有多麼無知。我經歷了數十年的生物學家培訓和教學,並發表了科學論文等等,坐在樹林裡,我意識到我對這個地方知之甚少。”從這種謙卑中,萌發了好奇心的種子,以及關於植物和動物之間關係、它們的生態歷史以及這與氣候和地質有何關係的數十個問題。哈斯克爾最終成為紐約市開放空間研究所的顧問,幫助該研究所確定最有可能具有氣候適應力的土地以進行保護。

哈斯克爾解釋說,如果知識主要來自閱讀科學文獻,“我們離我們正在發現的實際現象相去甚遠。”雖然儀器對於幫助科學家理解世界很重要,“但我們的身體預裝了所有這些驚人的應用程式,它們直接連線到我們的意識,”他說。“透過真正迴歸我們的感官,我們可以學到很多關於世界的知識。”

地衣生長在各大洲,它們在國際空間站外部生存了一年半,完全暴露在宇宙輻射下。圖片來源:埃麗卡·吉斯

戈沃德已將這種倫理觀變成了一種生活方式。他在威爾斯格雷附近10英畝土地上的房子名為“埃奇伍德藍”,有自來水用於淋浴和水槽,但沒有廁所。一天晚上,當我穿上外套和鞋子準備去室外廁所時,戈沃德的伴侶、植物學家柯蒂斯·比約克鼓勵我抬頭欣賞銀河系,在沒有光汙染的情況下,銀河系非常清晰。當我問戈沃德為什麼他和比約克沒有廁所時,他說他們很感激每天都被迫外出,即使在嚴冬的深處。在去廁所的路上,他看到了北極光和路過的駝鹿。當我開玩笑地抱怨會被淋溼或受凍,或被夏季的蚊子咬傷,甚至被最近襲擊鄰居豬的美洲獅跟蹤時,戈沃德毫不道歉:“那是真實的。生活並不總是舒適的。”

對於戈沃德來說,真正的危險在於將自己與自然世界隔離開來,生活在城市中,對我們正在多麼嚴重地破壞自然一無所知。哈斯克爾對此表示贊同,並指出這種分離具有倫理意義。“樹木、真菌、蠑螈……如果你相信達爾文,這些都是我們的血親。”他說,當我們不瞭解世界時,我們對自己的行為如何影響生態系統的對錯感就不完善。

但是,對於可能沒有一年或30年時間來思考野外的科學家來說,與學院之外或來自不同學科的人合作或建立友誼,可以為新的發現開啟空間,就像它們為斯普里比勒所做的那樣。

在他在林地中的家中,戈沃德接待了一批又一批的生物學家、詩人和天體物理學家,他們探索關於奇異生命形式以及人類與自然世界分離的陷阱的想法。圖片來源:埃麗卡·吉斯

埃奇伍德的裝飾以書籍為主,書籍充當事實上的牆紙,在大多數房間的自制書架上排列著。廚房是比約克的領地,當晚餐準備好時,他會派紫色去叫人類。紫色和我們一起在餐桌上吃飯,表現出極好的禮儀。

餐桌上還提供廣泛的討論。“我們努力使這裡成為任何人都可以表達自己想法的地方,”戈沃德宣佈。現代科學的優勢和缺點是一個經常出現的主題,關於這個話題的對話主要是出於對它的持久喜愛。生活和人際關係也成為焦點,有時會用與地衣相關的古怪類比。雖然戈沃德對自己的想法充滿信心——有時甚至接近於傲慢——但他渴望考慮新的資訊。他的對話中穿插著對作家的引用。我提到了哈斯克爾的書和已故的厄休拉·K·勒古恩的一篇文章,下次我們談話時他已經讀過了。

由於科學界經常不願發表他的文章,戈沃德一次一個人地傳播他的思想。他和比約克接待了一批又一批的生物學家、有抱負的博物學家、詩人、地理學家、生態學家、天體物理學家和記者,他們在這裡住一天、一週或更長時間,以換取在埃奇伍德做一些工作。斯普里比勒和克勞福德都已成為常客。“我在他的地方做了很多景觀美化工作,”克勞福德自豪地說。“我們進行了精彩且具有智力啟發性的對話。”

戈沃德希望建立一個更正式的學習場所,以提高下一代的“生物素養”,並將他一半的土地捐贈給附近的甘露市湯普森河大學,作為研究中心,他在那裡長大。他還定期邀請來自不同學科的人士聚會幾天進行討論。

在我訪問期間,戈沃德深入探討了他最感興趣的探究方向之一:地衣到底是什麼?它們是生物體嗎?真菌溫室?藻類農場?生態系統?網路?

你認為地衣是什麼可能取決於你的視角。地衣具有其真菌的學名,這可能會造成一種隱含的偏見,即認為真菌是主管者,這是一種有限的視角,戈沃德承認自己曾經有過。今天,他將地衣視為一種公案。“地衣本質上存在於門戶,一個門口,”他說。“如果你朝一個方向看,它是一個生物體。如果你朝另一個方向看,它是一個生態系統。”戈沃德的文章主張將地衣視為不是其真菌或藻類部分,甚至不是生態系統或生物體。相反,它們是所有這些東西,包裹在膜中的生物系統:地衣作為湧現屬性。畢竟,被送入太空的地衣在單獨的藻類沒有生存下來時卻生存了下來。

將地衣視為系統符合生物學中從將個體視為生命的基本單位轉變為強調群落或夥伴關係的更大轉變。“無論是人體內的微生物組,還是樹木與地下真菌夥伴的相互作用,還是地衣……我們看到,網路化關係比個體更基本,並且在生物系統中持續時間更長,”哈斯克爾說。

對於戈沃德來說,地衣是最明顯地體現關係的生物體。因此,它們提供了對所有生命的深刻見解。“地衣是我的視窗,”他說,“但觀察世界的行為才是有趣的事情。”只有當各個部分認為自己是整體不可或缺的一部分,並且整體保護各個部分時,系統才能長期保持在一起,就像地衣所做的那樣。“這就是我們正在出錯的地方,”他說。“作為個體,我們並不關心整體。”