編者注 (2021年4月8日): 2021年3月31日,俄羅斯向國際委員會提交檔案,聲稱廣闊的北冰洋海底有更多部分屬於該國。近年來,環北冰洋的五個國家——俄羅斯、美國、加拿大、挪威和丹麥(透過其格陵蘭領土)——都已提出宣告,聲稱北極海底的某些大片區域是其大陸架的自然延伸,從而使其對這些區域擁有權利。但是俄羅斯的新主張將從丹麥奪走額外的20萬平方公里,甚至從加拿大奪走更多。最初的主張及其背後的科學依據在我們2019年的文章中詳細介紹。關於俄羅斯新提交的檔案的更多資訊,請參見 Arctic Today。

2007年8月2日,三名俄羅斯探險家擠在一艘潛水器內,在北極點的厚厚海冰下,下降到下方4300米黑暗的海底。他們從潛水器中伸出一個機械臂,在那裡將一面鈦制國旗插進沉積物中。在浮出水面回到提供支援的核動力破冰船後,探險隊隊長兼議會議員阿圖爾·奇林加羅夫告訴俄羅斯新聞社塔斯社的一名隨船記者:“如果100年或1000年後有人下到我們去過的地方,他們會看到俄羅斯國旗。” 弗拉基米爾·普京總統給船上打了電話,表示祝賀。

當加拿大地球物理學家大衛·莫舍爾在位於新斯科舍省貝德福德海洋研究所的辦公室聽到這個訊息時,他並沒有感到印象深刻。他瞥了一眼書架上塑膠托盤上放著的一小段圓柱形乾燥緻密的泥土,大約有小香腸那麼大。這是一段13米長沉積物巖芯的短截面,取自同一北極海底——1991年,當時莫舍爾還是哈利法克斯達爾豪西大學的博士生。他曾與來自德國和瑞典的兩艘研究破冰船上的40名國際科學家一起冒險前往那裡。科學家們向海底傳送了一個活塞取芯器,鑽入海底並從厚重的沉積物中提取了樣本。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續刊登關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

“我們沒有插旗,”莫舍爾打趣道。“我們只是為俄羅斯人插旗挖了個洞。”

插旗是一種政治噱頭,主要是為了鼓舞正在經歷深度衰退的俄羅斯人計程車氣。但是,對北極點的公然宣告清楚地向其他四個北極沿海國家表明,正式宣告他們認為自己有權擁有的北冰洋海底任何部分的時候已經到來。

其中一個國家走在前列;一年前,挪威已向國際大陸架界限委員會 (CLCS) 提交了地質資料和地圖,概述了三片海底區域,該委員會負責審查此類宣告並確定科學是否得到了正確應用。包括格陵蘭在內的丹麥王國花了幾年時間收集了大量資料,並在 2014 年提交了一堆檔案,聲稱它有權管轄覆蓋 90 萬平方公里的北冰洋海底的很大一部分割槽域。俄羅斯在 2015 年提交了檔案,標出了 130 萬平方公里的區域(是德克薩斯州的兩倍大),其中一半以上與丹麥的輪廓重疊。

今年五月,由現在是新罕布什爾大學地球物理學教授的莫舍爾領導的加拿大團隊向 CLCS 提交了 2100 頁的文字、座標和測量資料,這些資料來自多波束聲納、重力儀和巖芯樣本,宣告海底的 110 萬平方公里是加拿大的一部分。這片廣闊的區域與俄羅斯和丹麥的主張大面積重疊。美國是第五個擁有北極海岸線(沿阿拉斯加)的國家,它至少要到 2022 年才會提出其主張,但預計其劃定的區域將與加拿大重疊。

在現代歷史的大部分時間裡,各國都將北冰洋視為一塊基本上無用的冰塊。但後來它開始融化,暴露了機會。美國地質調查局 2008 年的一項研究得出結論,北極地區厚厚的沉積物可能蘊藏著世界尚未發現的天然氣儲量的 30% 和石油儲量的 13%。有價值的鐵和稀土礦物也可能在等待著人們去發現。海冰的退縮意味著航運線路可以開通和利用。看到充滿希望的未來,五個國家都渴望儘可能多地獲得領土。“你永遠不知道會發生什麼,”丹麥和格陵蘭地質調查局副局長弗萊明·蓋特魯爾·克里斯蒂安森說。

CLCS 可能需要數年時間才能完成對這些提交材料的稽核。它的行動很緩慢,部分原因是它有來自尼加拉瓜到迦納再到越南的全球 80 多個海底案例需要處理。預計在幾年內無法完成對丹麥或俄羅斯提交材料的評估。加拿大的審查將在幾年後結束。委員會也不裁決重疊的主張,因此一旦所有審查都完成,各國將不得不啟動外交程式,將它們在 CLCS 中的決定擺到桌面上,並談判邊界線,這是可能需要很長時間的又一步驟。

液化天然氣儲罐建在亞馬爾液化天然氣綜合設施中,該設施部分由中國和法國資助,位於俄羅斯北極海岸不斷擴大的薩貝塔港。環北冰洋國家越來越渴望勘探海底的天然氣和石油,而更遠的國家則在關注潛在的利潤豐厚的投資機會。圖片來源:Kirill Kudryavtsev Getty Images

測繪和提交過程一直都很文明,甚至是合作的,牢牢地紮根於地質學。但是,該過程的緩慢節奏是有問題的。當科學家們有條不紊地處理各個國家的主張時,普京正在俄羅斯漫長的北極海岸線上擴建軍事基地。他的講話和行動清楚地表明,他認為他的國家應該指揮極地地區。與此同時,北約國家正在加強北部軍事力量,擔心俄羅斯可能會像 2014 年吞併克里米亞那樣佔領海底。中國正在向北方派遣船隻,以表明它也想要發揮作用。

美國曆來對該地區關注甚少,但現在它正在炫耀武力。5 月,美國國務卿邁克·蓬佩奧抵達在芬蘭舉行的北極理事會會議,並宣佈俄羅斯的行為具有侵略性,必須密切關注中國。23 年來,會議首次在與會者未簽署合作宣言的情況下結束。所有這些姿態都可能使邊界談判變得具有爭議性,對立雙方可能會無視科學,而不是在科學問題上妥協。更糟糕的是,剛愎自用的領導人可能會對 CLCS 的審查失去耐心,並奪走他們認為屬於自己的東西。

羅蒙諾索夫山脊是我的

幾個世紀以來,民族國家都將海洋視為蠻荒之地。在 17 世紀,他們開始主張對最初三英里(4.8 公里)的海水擁有權利,這是基於大炮射程最遠的距離。這種做法一直持續到 20 世紀,當時各國開始單方面主張對各種距離的海域擁有權利,從而威脅到長期存在公海自由的概念。為了解決問題,1982 年,160 多個國家同意了《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)。該公約規定,任何與地球海洋接壤的國家都擁有專屬經濟區 (EEZ),從其海岸線延伸至海上 200 海里(370.4 公里)。它擁有水域內和水域下所有資源的權利。超出該線的區域是國際水域——對所有人開放,不屬於任何人。

該公約留下了一扇敞開的大門。《第 76 條》規定,如果一個國家可以提供詳細的地質證據,證明其大陸架——從海岸向外延伸到海洋深處之前逐漸傾斜的海底——延伸到 200 海里線以外,則該國可以確立在 200 海里以外開採海底的主權權利。在這裡,一個國家將擁有海底上和海底下的資源專屬權利,但不包括上層水體中的資源(捕魚和航行將保持開放)。在海冰開始退縮之前,北極國家並沒有過多關注該條款。

《第 76 條》規定了一個國家必須遵循的規則,以劃定擬議的擴充套件大陸架的外緣。它描述了兩種公式,用於根據地質證據儘可能向外劃線。然後,它描述了兩種限制這些線的公式,因此一個國家不能聲稱擁有任何海洋的瘋狂比例。

劃線公式都基於一個名為坡腳的等高線。想象一下站在岸邊眺望大海。海底在許多公里範圍內逐漸加深,然後沿著斜坡下降到遙遠、中央海洋下方的更深海底。沿著斜坡的底部,科學家們必須確定坡腳——梯度變化最大的地方——圍繞他們的海岸線和島嶼。* 為坡腳生成證據“是所有科學所在之處”,莫舍爾說。

北極五國(它們通常被稱為“北極五國”)都沿著餡餅狀北冰洋的圓形邊緣延伸。當它們將各自的大陸架從周邊投射到中心時,這些部分註定會重疊:大陸架在板塊構造結束的地方結束。

遵循這些公式可能會導致適度的重疊,但《第 76 條》的另一項規定造成了更大的問題。它規定,一個國家可以沿著從該國大陸架延伸出來的水下山脊,主張管轄一大片海底,無論山脊延伸多遠——但它沒有定義什麼是山脊。新罕布什爾大學海岸和海洋測繪中心主任拉里·梅耶說,該語言“完全模稜兩可”。梅耶被認為是美國在北極海底問題上的權威,而且碰巧他在達爾豪西大學當了十年教授,在那裡他是莫舍爾的博士生導師。

這種模稜兩可之處使得地質學家以及他們國家國務院的律師可以對山脊資料做出不同的解釋。造成丹麥、俄羅斯和加拿大之間最大重疊的單一特徵是羅蒙諾索夫山脊。它從俄羅斯的新西伯利亞群島延伸到加拿大的埃爾斯米爾島(緊鄰格陵蘭島),將北冰洋一分為二。它的一些山峰從深海底升起 3500 米。該山脊是數百萬年前的巨大遺蹟,當時鄰近的北美洲和歐亞大陸開始彼此背離,扭曲和變形不斷擴張的北冰洋海底。山脊的共同遺產意味著丹麥、俄羅斯和加拿大可以說它自然地從它們的大陸架延伸出來,並且它們可以沿著它劃定領地,稱之為自己的領地。落在這些輪廓範圍內的最引人注目的地點?北極點。

科學家們說,他們只是在勾勒地質學將他們帶到的地方。但是,他們的提交團隊也可以應用科學來服務於某些國家戰略。俄羅斯本可以沿著羅蒙諾索夫山脊,橫跨北冰洋中心,一直延伸到加拿大 200 海里的專屬經濟區,劃定擴充套件大陸架的輪廓,但在其提交給 CLCS 的檔案中,它在剛過北極點的地方就停止了。它沒有說明原因。當我聯絡了其團隊的兩名專家葉夫根尼·彼得羅夫和尤里·菲爾索夫時,他們拒絕接受採訪,菲爾索夫在電子郵件中表示,這些問題“相當複雜”。科羅拉多大學博爾德分校的高階研究科學家裡克·索爾特斯長期以來一直參與美國的工作,他說俄羅斯可能在山脊的加拿大端附近沒有足夠的資料;生成 CLCS 尋找的詳細資訊成本很高。

斯瓦爾巴群島(如圖所示)和格陵蘭島等地區的冰蓋融化正在暴露出可以開發的海岸線,而退縮的海冰則暴露出一年中更多時間可以利用的海底和航運線路。圖片來源:Michael Nolan Getty Images

或者,他說,俄羅斯可能出於戰略考慮而停止在它停止的地方。為什麼要讓未來與丹麥和加拿大的邊界談判複雜化?俄羅斯確實包括在內的羅蒙諾索夫山脊的長段可能足以開發利用。

加拿大采取了類似的方法,從其海岸向外勾勒出羅蒙諾索夫山脊的輪廓,在剛過北極點的地方停止,並在該區域與俄羅斯的輪廓重疊。然而,丹麥聲稱擁有從格陵蘭島橫跨整個海洋一直到俄羅斯專屬經濟區的山脊。“我們沒有考慮任何其他國家是否會對同一地區提出主張,”丹麥首席科學家、丹麥和格陵蘭地質調查局地球物理學家芬恩·莫克說。他說,由談判代表來解決重疊問題——以及最終誰可以在北極點揮舞國旗。

政治還是科學?

鑑於《第 76 條》的模糊性,關於羅蒙諾索夫山脊的三份宣告可能都是合法的,從科學上講。但最終哪個國家獲得哪個領土的權利不是由科學家決定的:而是由外交官或潛在的軍事力量決定的。地緣政治緊張局勢的加劇可能會取代有序的、基於科學的過程。

首先,美國提交給 CLCS 的檔案將增加重疊,使談判複雜化。美國國務院海洋和極地事務主任兼美國擴充套件大陸架專案執行委員會主席埃文·布魯姆表示,重疊的程度要到 2022 年或更早提交檔案後才會揭曉。梅耶說,美國擁有所需的所有資料。“分析工作量巨大,”他解釋說。

然而,美國可能處於最弱勢的談判地位,因為它從未像其他北極五國那樣簽署《聯合國海洋法公約》。許多美國官員和幾位總統都建議簽署該公約,但少數對條約持謹慎態度的參議員阻止了該公約獲得批准。這現在可能會損害美國自身的事業。“我希望美國知道,由於它不是該公約的締約方,它會讓自己處於多麼不利的地位,”達爾豪西大學海洋研究員、墨西哥駐加拿大名譽領事、前 CLCS 主席加洛·卡雷拉說。

因此,美國沒有必要向 CLCS 提交主張或遵守其審查。但布魯姆表示,美國將同時做到這兩點。它已花費 8900 萬美元來獲取全面的資料。它希望世界其他國家看到它正在遵循與所有人相同的標準。布魯姆說,這使美國在未來的談判中“具有非常強大的地位”。而且實際上沒有其他方式可以提出主張。聯邦政府可以釋出一份檔案,宣佈“這片海底是我們的”,但世界不會承認它。索爾特斯說,在邊界談判中,一個國家“會希望 CLCS 的決定掌握在自己手中”。實際上,美國承認《聯合國海洋法公約》為習慣國際法——世界遵循的法律慣例。

美國的言論也使北極地區的政治局勢更加複雜。6 月,美國國防部發布了最新的《北極戰略》,其中指出,儘管北極國家之間進行了大量合作,但現在預計將進入“戰略競爭時代”和“潛在的……侵略途徑”。

俄羅斯的行動可以被解釋為如此。卡爾加里大學政治學教授、現軍事、安全和戰略研究中心(前身為軍事、安全和戰略研究中心)前副主任羅布·休伯特說,自從俄羅斯入侵烏克蘭以來,“北約與俄羅斯之間的關係一直很緊張”。北極海岸為俄羅斯提供了重要的軍事力量戰略位置,特別是核戰爭威懾,因為它是一些重要的核潛艇基地的所在地。“你不能將北極的政治與世界更大的地緣政治分開,”休伯特說,他堅持認為普京“將北約的擴張視為核心威脅,他不會允許這種情況發生”。他說,俄羅斯噴氣式飛機現在騷擾瑞典和芬蘭,因為這些國家正在考慮加入北約。3 月,瑞典在其最北端地區與數千名北約部隊舉行了一次大規模軍事演習。由於俄羅斯在北極地區的集結,美國陸軍將軍柯蒂斯·斯卡帕羅蒂在同月告訴參議院小組,美國軍方也必須在北方做更多的事情。

除了軍事戰略或石油和天然氣之外,俄羅斯可能還有另一個控制大片北極海域的原因。“這關乎民族主義,”無黨派的美國安全專案營運長安德魯·霍蘭德說。“‘我們是俄羅斯人。我們是北極強國,我們應該擁有這一切的權利。’”

其他地緣政治專家表示,對北極對抗的潛在可能性被誇大了。加拿大和魁北克國際關係大學間研究中心研究員、《北極年鑑》(年度線上期刊,分析北極政治狀況)編輯希瑟·埃克斯納-皮羅特不同意她的前博士生導師休伯特的觀點。“人們認為北極地區存在競爭,”她說。“但實際上,這是一個由五個國家組成的寡頭壟斷集團,它們壟斷了北冰洋。他們對此感到非常興奮。”

北極五國在 2008 年將這種情況編纂成法典,當時他們簽署了《伊盧利薩特宣言》,這是一項協議,規定每個國家將共同努力,以保障海上交通、防止石油洩漏並和平解決分歧。它還規定,這些國家將阻止任何更大的國際社會試圖管轄北極,以及任何其他可能出現並試圖在未經許可的情況下鑽探石油或天然氣的國家。沒有其他國家,也沒有北極土著人民參與其中。

如果北極五國成員之間的爭吵不會危及海底主張的有序解決,那麼另外兩個不確定因素可能會危及。中國的經濟野心是其中之一。2013 年,習近平主席公佈了中國的“一帶一路”倡議,旨在透過在眾多國家建設廣泛的基礎設施,在它們之間建立一個經濟網路。中國現在領導著 60 多個國家的專案,價值數千億美元。一些世界領導人擔心,中國的真正計劃是控制一個橫跨整個亞洲的龐大聯盟。該倡議的一部分被稱為“冰上絲綢之路”,旨在開發中國穿越北極的航運線路以及與沿途國家達成的商業協議。2017 年,習近平與北極國家的元首分別舉行了峰會。為了不甘示弱,普京也有自己的歐亞願景,他在 4 月份於聖彼得堡舉行的第五屆國際北極論壇期間,與芬蘭、瑞典、挪威和冰島的領導人舉行了一對一會晤。

第二個不確定因素是格陵蘭島,自 1953 年以來,格陵蘭島一直是丹麥的領土。儘管丹麥在 2009 年給予格陵蘭島自治權,但該領土 2018 年的政治選舉是對完全獨立的公民投票。阻止格陵蘭島脫離丹麥的原因是,近 60000 名居民稀疏地分佈在世界上最大的島嶼上,他們在很大程度上依賴丹麥的補貼和國防。但是,隨著冰雪消融,中國正在那裡投資採礦業。包括美國在內的其他國家也在投資。格陵蘭人正在考慮他們可以自力更生。丹麥已經將格陵蘭島周圍專屬經濟區內的資源海底權利授予格陵蘭島。

獨立的格陵蘭島可以加入北約;美國在那裡有一個大型空軍基地。或者它可以與中國,甚至俄羅斯合作,開發正在解凍的鄉村。如果格陵蘭島成為一個獨立的國家,丹麥可能會移交從該島漫長的海岸線繪製的擴充套件大陸架主張。在這種情況下,可能必須以格陵蘭島為控制政府重新制定大陸架談判——可能會進一步拖延時間。

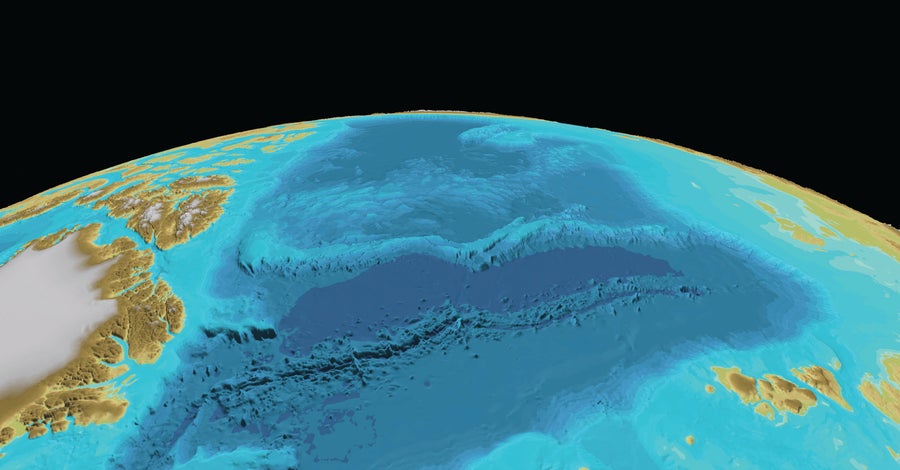

羅蒙諾索夫山脊(中心白色帶)橫跨北冰洋海底,從加拿大和格陵蘭島(丹麥的一部分)(左)延伸到俄羅斯(右)。所有這三個國家都表示,它們有權開發它,因為它屬於它們的水下大陸。圖片來源:Martin Jakobsson Science Source

終局

儘管北極五國的首席科學家不想在記錄中過多談論未來涉及重疊區域的邊界談判,但他們中的一些人似乎對 CLCS 程序的速度感到不安。他們中的九人——包括來自加拿大的莫舍爾、來自美國的梅耶和索爾特斯、來自丹麥的莫克以及來自俄羅斯的彼得羅夫和菲爾索夫——正在努力為整個北冰洋設定共同的坡度基準,並且他們正在起草一篇論文,準備在同行評審期刊上發表。這將表明,這些國家已在坡度基準範圍內計算出其坡腳——公式的基礎——的方式相同。看到這樣的協議,也許 CLCS 會加快其審查速度。

如果 CLCS 按原樣批准北極五國提交的材料,那麼可能只有一小部分北冰洋海底未被認領。索爾特斯說,這片被稱為“區域”的空間可能相當於遠海的兩個適度的地塊。世界其他國家可能對這一結果不滿意。卡雷拉解釋說,有時北極國家認為北冰洋是它們的後院,但許多其他國家以及土著人民認為它是全球公域。他們認為自己有權在那裡勘探資源和進行研究。

他們中的一些人認為世界應該正式將北冰洋確立為公域。他們以《南極條約體系》為榜樣。《南極條約體系》自 1961 年生效以來,將所有陸地和冰架劃為科學保護區,並禁止軍事活動。它還保護了該大陸周圍超過 2000 萬平方公里的南大洋。但是南極洲沒有人居住。沒有沿海國家。它更加偏遠,更加冰凍。人們對資源知之甚少,而且它不提供任何戰略優勢。隨著北極變暖,曾經是土著人民孤獨家園的北極,他們靠它的野性生活,而不是試圖征服它,它將被像世界其他地區以南一樣被瓜分和開發。無論是科學還是政治驅動著這種發展,它都在進行中。

*編者注(2019 年 7 月 23 日):本句在釋出後經過編輯。它最初將坡腳定義為最大陡峭度的地方。