一個新的太空機器人在火星上安家了。

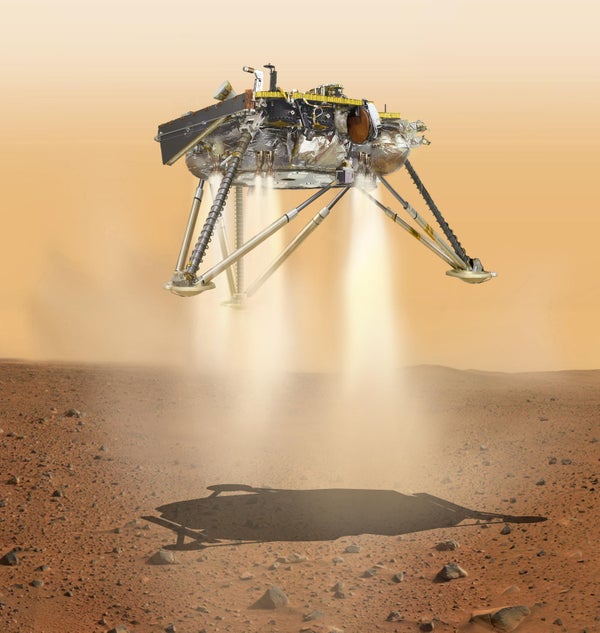

美國國家航空航天局(NASA)的“洞察”號著陸器於 11 月 26 日戲劇性地完成了為期七個月、近 5 億公里的星際旅程,以近 20,000 公里/小時的速度衝入火星大氣層。僅僅六分半鐘驚險的過程之後,在拋棄隔熱罩、展開超音速降落傘並啟動反推火箭後,其速度已大幅減慢至慢跑速度,此前它已穿越了火星上層大氣層與這顆行星乾旱表面之間 130 公里的距離。

據位於加利福尼亞州帕薩迪納市的 NASA 噴氣推進實驗室 (JPL) 的任務控制人員稱,“洞察”號的進入、下降和著陸 (EDL) 階段順利完成,這臺耗資 8.5 億美元的著陸器在東部時間下午 2:50 之後不久著陸。該任務的雙繼電器立方體衛星夥伴“火星立方體一號”(MarCO) 在“洞察”號的星際巡航階段一直伴隨飛行,也成功完成了任務,在“洞察”號 EDL 期間將來自火星的訊號近乎即時地傳輸回地球。著陸幾分鐘後,“洞察”號透過 MarCO 中繼傳回了來自火星的第一張彩色影像,顯示了透過相機保護罩上積聚的一層薄塵的荒涼景象。現在塵埃落定,NASA 可以專注於著陸器作為科學金礦的未來,它將對火星進行前所未有的內部檢查,以更好地瞭解這個世界起源和歷史中迄今為止隱藏的細節。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

著陸器安全地降落在其位於紅色星球赤道附近的埃律西昂平原的塵土飛揚的著陸點,科學家們將該區域稱為“香草”——並非因為它本身很無聊,而是因為它平坦且沒有可能損壞著陸器的岩石障礙物。而且,除了這些之外,“洞察”號並不關心表面的膚淺之處;它的興趣在於更深層次。

“洞察”號(InSight),代表“利用地震調查、大地測量和熱傳輸進行內部探索”(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport),是一個固定的科學平臺,配備了一套儀器,這些儀器將協同工作,為這顆行星進行“超聲波檢查”。與 NASA 的“好奇號”和“機遇號”探測器等更具移動性的同類探測器不同,它將在著陸地點原位進行所有探測。其超靈敏地震儀(用於內部結構地震實驗,簡稱 SEIS 實驗)將探測在火星中傳播的地震波,並透過測量地震波在地下傳播的情況,首次組裝出火星內部的詳細影像。 “洞察”號將使用其機械臂從著陸器的頂層甲板上拾取 SEIS,小心地將其放置在塵土飛揚的表面上。另一臺儀器(熱流和物理特性包,簡稱 HP3 實驗)也將放置在表面上,部署一個熱探針,該探針將自身鑽入地下數米深處,以測量滲透到整個行星的熱量。“洞察”號還有一個實驗(自轉和內部結構實驗,簡稱 RISE),它將精確測量行星的“擺動”,以揭示火星核的大小和密度。

到目前為止,所有火星任務都集中在這顆行星的表面和大氣層。“洞察”號雖然也將配備一個車載氣象站和一套攝像機,但該任務的重點是揭開火星內部深層奧秘。

“‘洞察’號的主要目標是瞭解火星的基本構成,例如地核有多大、地幔有多大以及地殼有多大,”JPL 的“洞察”號專案經理湯姆·霍夫曼說。“我們主要透過地震儀探測‘火星震’來實現這一點。”

地震是我們構造活躍的地球的常見特徵。大陸板塊漂浮在熾熱粘稠的地幔之上時會發生移動,相互摩擦和推擠,從而產生地震和火山。然而,火星卻截然不同。它目前沒有構造活動,其火山已經休眠了數億年。霍夫曼說,與地震不同,火星震是一顆行星冷卻和收縮的後果,並且人們對“洞察”號能夠探測到許多火星震寄予厚望。“洞察”號將利用火星震產生的地震波來建立火星內部的 3D 影像——但它們也可以用來研究撞擊表面的隕石。

“隕石撞擊的大小以及它們與著陸器的距離決定了我們探測它們的程度,”霍夫曼補充道。“我們還擁有軌道資產 [例如 NASA 的火星勘測軌道飛行器],可以準確地向我們展示撞擊發生的位置,因為我們一直在繪製表面地圖。”

“有趣的是,隕石撞擊也在埃律西昂平原被選為‘洞察’號著陸區中發揮了重要作用,”JPL 的“洞察”號副首席研究員 Suzanne Smrekar 說。一旦部署在表面,HP3 自穿透熱流探針(恰如其分地暱稱為“鼴鼠”)將敲擊地面數萬次,最終鑽到地表以下 5 米深處。但這隻有在地下沒有堅硬基岩的情況下才能實現。但是,科學家們如何知道在埃律西昂平原的泥土下是否隱藏著會破壞任務的岩石呢?

“撞擊坑可以像地下探針一樣發揮作用,”Smrekar 解釋道。在“洞察”號任務的規劃階段勘測著陸點時,科學家們研究了散佈在埃律西昂平原上的小型撞擊坑的噴出物。通常,流星會鑿出一個大約為隕石坑直徑十分之一深的洞。他們發現,對於該區域,寬度達 100 米的隕石坑似乎沒有丟擲任何大石頭,這意味著該區域的上 10 米主要由細小物質組成,例如小石頭、沙質物質和灰塵,這些物質不會對“洞察”號的“鼴鼠”構成不可逾越的障礙。

假設熱流探針成功部署,它所做的測量不僅可以改變我們對火星如何演化的理解,還可以改變我們對地球等其他岩石行星如何形成的理解。

行星形成後,會包含大量熱量,這些熱量會在數十億年的時間裡緩慢洩漏到地表。直接測量現代火星中這種熱量的流動將有助於減輕行星形成模型中的一些巨大不確定性。例如,行星是透過緩慢吸積小行星形成的,但聚集在一起的小行星型別極大地影響了行星的成分,進而影響了它的熱流。人們對火星的熱流進行了許多間接測量,但它們常常與理論模型相矛盾。

“一些熱流估計與火星以及所有岩石行星實際上是由一類特定的小行星(球粒隕石小行星)形成的觀點相符,這些小行星具有一定量的放射性物質[會產生熱量],”Smrekar 解釋道。“但其中一些測量結果與此不符;它們表明火星由較少的球粒隕石物質組成,其內部應該比我們的模型預測的要冷得多。”

Smrekar 補充說,一旦“洞察”號測量出其著陸點正下方的熱流數值,就可以將其全球推斷。“這個瘋狂的數字將告訴我們很多關於火星曆史以及今天的資訊——這就是我最興奮的事情。”

除了開發行星演化模型外,熱流測量還將對理解火星是否曾經足夠宜居以支援生命產生影響。一些假設表明,火星表面之下可能存在水庫,而熱流數值的大小可能有助於我們瞭解這些水庫是處於賦予生命的液態還是處於不那麼賦予生命的固態冰狀態。

“洞察”號還有另一個解開火星內部秘密的絕招,但這需要深空網路 (DSN) 的一點幫助——深空網路是地球上的無線電天線,負責與整個太陽系的機器人太空任務保持聯絡。透過分析“洞察”號和 DSN 之間無線電傳輸中細微的頻率變化,科學家們將能夠測量著陸器相對於地球的移動速度。在“洞察”號主要任務的兩年裡,該實驗將構建一幅火星自轉時擺動多少的影像,使用著陸器作為行星表面上的一個固定點。

“我們將能夠將‘洞察’號的位置追蹤到大約 10 英寸的精度,”‘洞察’號首席研究員布魯斯·班納特說。“這真是太棒了——這就像你所能達到的最接近魔法的程度,而且仍然是科學。”

班納特說,火星的擺動可以為我們提供有關行星核心的資訊。“如果火星的核心是液態的,它實際上會在內部晃動,而這種擺動的大小和速度與核心的大小和核心的密度有關。核心越重,晃動就越多,對擺動的影響就越大。”

“洞察”號將與之前的火星任務截然不同,但它將在人類探索火星如何形成以及它是否曾經孕育過生命的任務中發揮關鍵作用。最終,透過對火星進行內部檢查,我們將能夠將這顆紅色星球的成分與地球的成分進行比較,從而大大提高我們對太陽系甚至圍繞其他恆星執行的系外行星的實際形成方式的理解。