火星可能寒冷而乾燥,但它遠非死寂。

美國宇航局的地震探測器 “洞察號”火星著陸器 的首批官方科學成果剛剛釋出,它們揭示了一個經常動盪的世界。

“我們終於首次證實,火星 是一顆地震活躍的行星,” “洞察號”首席研究員、加利福尼亞州帕薩迪納美國宇航局噴氣推進實驗室 (JPL) 的布魯斯·班納特在週四(2月20日)與記者的電話會議上說。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

班納特補充說,火星的地震活動介於 月球 和地球之間。

他說:“事實上,這可能類似於你在地球上遠離 [構造] 板塊邊界和遠離高度變形區域的地方所期望找到的地震活動型別。”

探測火星地下

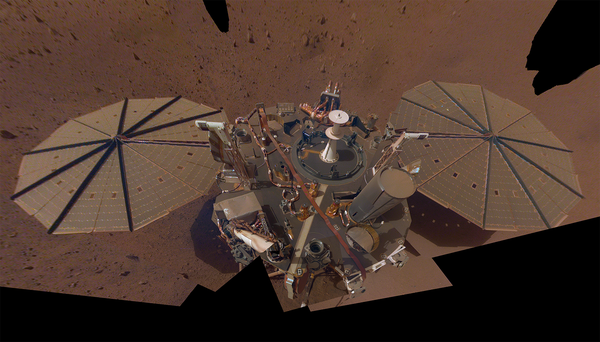

“洞察號”於2018年11月 降落在火星赤道附近,啟動了一項為期兩年、耗資 8.5 億美元的任務,以前所未有的細節探測這顆紅色星球的內部。

這個靜止的著陸器攜帶兩個主要的科學儀器來完成這項工作:一套超靈敏的地震儀和一個名為“鼴鼠”的鑽地熱探針,旨在深入紅色星球表面至少 10 英尺(3 米)。

美國宇航局官員表示,對火星地震和熱傳輸測量結果的分析將使任務團隊能夠構建一個詳細的、關於火星內部的 3D 地圖。此外,“洞察號”的科學家們正在利用著陸器發出的無線電訊號來追蹤火星在其軸上的晃動程度。這些資訊將幫助研究人員確定這顆行星的核心有多大和多密集。(該任務的全稱——利用地震調查、大地測量和熱傳輸進行的內部探索——指的是這些不同的研究方向。)

任務團隊成員表示,總的來說,“洞察號”的觀測將有助於科學家更好地瞭解火星、地球和金星等岩石行星是如何形成和演化的。

今天(2月21日)在《自然地球科學》和《自然通訊》雜誌上發表的六篇論文中,展示了該任務的初步科學成果,班納特說,“洞察號”正按計劃實現其長期目標。(然而,在過去的一年左右時間裡,我們已經 品嚐到了這些結果,因為任務團隊成員已經陸續釋出了一些發現。)

許多地震

新的研究涵蓋了“洞察號”在火星上的頭10個月,在此期間,著陸器探測到174次地震事件。

這些地震有兩種型別。其中150次是淺層、小震級的震動,其振動在火星地殼中傳播。另外24次震級稍大、震源較深,起源於地幔中的不同位置,“洞察號”團隊成員說。(但即使是那些較大的地震也沒有那麼強烈;它們的震級在 3 到 4 級之間。在地球上,地震通常必須達到至少 5.5 級才能破壞建築物。)

這是截至 2019 年 9 月的地震統計資料。“洞察號”此後也一直很忙;班納特說,它目前的地震總數約為 450 次。他還補充說,所有這些震動確實都起源於火星本身;據該團隊所知,沒有任何振動是由隕石撞擊紅色星球造成的。因此,這顆行星的表面之下發生了很多事情。

但這種活動與我們在地球上習慣的活動截然不同,地球上大多數地震是由 構造板塊 相互滑動、覆蓋或位於彼此之下造成的。研究人員說,火星沒有活躍的板塊構造,因此這兩種型別的地震都是由該行星自 45 億年前形成以來長期冷卻造成的。

“隨著行星冷卻,它會收縮,然後為了保持其在表面上的狀態,脆弱的外層必須斷裂,”班納特說。“這是長期壓力的來源。”

一些火星區域的壓力比其他區域更大。一個特別活躍的區域是刻耳柏洛斯裂縫系統,它位於“洞察號”極樂平原著陸點以東約 1,000 英里(1,600 公里)處。

任務團隊將探測到的兩次最大火星地震追溯到刻耳柏洛斯裂縫,該裂縫“包含斷層、火山流和液態水流出通道,其年齡最近為 2-10 Ma [百萬年前],可能還有更年輕的撞擊隕石坑計數,”班納特和他的同事在一項新的研究中寫道。

“因此,有可能在深處存在正在冷卻的實際岩漿,” “洞察號”副首席研究員、同樣來自 JPL 的蘇·斯梅卡在週四的電話會議上說。她補充說,這種冷卻會導致岩漿房收縮,從而導致地殼變形。

但斯梅卡強調,這只是一種假設,而不是對刻耳柏洛斯裂縫發生的事情的最終確定。的確,儘管任務團隊成員認為他們從總體上了解了火星的地震活動,但他們仍在努力弄清楚其詳細的工作原理。

許多見解

從“洞察號”的地震測量中可以收集大量資訊。例如,任務團隊成員說,對地震波如何在火星地殼中傳播的分析表明,岩石中混合了少量水。

班納特說:“我們的資料與含有一些水分的地殼相符,但我們目前無法確定這裡是否存在大型地下水庫。”

新的論文還報告了其他各種發現。例如,“洞察號”是第一個將磁力計帶到火星表面的任務,該儀器探測到的區域性磁場強度大約是基於軌道測量結果的預期強度的 10 倍。(然而,火星在數十億年前失去了它的全球磁場。這使得太陽粒子能夠剝離曾經稠密的 火星大氣層,這促使這顆行星從一個相對溫暖潮溼的世界轉變為今天的寒冷沙漠。)

班納特說,“洞察號”還在收集大量的氣象資料,每秒多次測量壓力,每隔幾秒測量一次溫度。這些資訊有助於任務團隊更好地瞭解可能使地震觀測結果的解釋複雜化的環境噪聲,但它本身也具有相當大的價值。

班納特說:“我認為這將真正徹底改變我們對大氣層與火星表面相互作用的理解。這是真正為火星研究開闢全新視窗的事情之一。”

然而,並非一切對“洞察號”來說都進展順利。值得注意的是,“鼴鼠”一直無法達到其規定的深度,因為事實證明,火星的泥土比任務團隊成員預期的更滑。(“鼴鼠”的自錘式鑽孔系統需要一定的摩擦力才能工作。)

任務團隊已經嘗試了幾種策略來使“鼴鼠”移動,包括用“洞察號”的機械臂按壓探針的側面以產生所需的摩擦力。後一種策略取得了一些停滯不前的成功,但“鼴鼠”仍然被困在離地表太近的地方。

因此,在未來六到八週內,任務團隊成員計劃嘗試改進的機械臂按壓策略,即按壓“鼴鼠”的背面而不是側面。班納特說,目標是使“鼴鼠”向下移動約 16 英寸(40 釐米),到那時它有望能夠開始自主挖掘。

如果可能的話,“洞察號”團隊還希望火星在地震方面提供更多的合作。著陸器尚未發現任何真正的大地震,這些地震有可能為任務科學家描繪出一幅更清晰的行星深層內部圖景。

班納特強調說,缺乏強烈的地震並不令人驚訝;畢竟,大地震比地球上的小地震要罕見得多。因此,該團隊可能需要等待一段時間才能得到一個。

但這些問題並沒有使任務偏離軌道;班納特說,該團隊對迄今為止的進展感到興奮。

他說:“我認為我們正在順利實現我們 10 年前開始這項任務時為自己設定的絕大部分(如果不是全部)目標。”

版權所有 2020 年Space.com,一家 Future 公司。保留所有權利。本材料不得釋出、廣播、重寫或重新分發。