美國宇航局的黎明號探測器,研究了小行星帶中的兩個大型天體,已正式耗盡燃料,結束了其揭示太陽系早期奧秘的任務,但該探測器的科學遺產將繼續存在。

黎明號是第一個繞兩個不同的地外天體執行的探測器。該任務在探測器升空前曾兩次被技術性取消,但黎明號於 2007 年 9 月發射,目標是小行星灶神星和矮行星穀神星,選擇它們的原因是它們彼此之間的差異很大。雖然它們只是小行星帶中數百萬個天體中的兩個,但它們卻佔據了其質量的驚人 45%。美國宇航局於週四(11 月 1 日)宣佈黎明號小行星任務結束。

“此前,灶神星和穀神星主要被視為星空中模糊的光點,”黎明號在 NASA 的任務主管馬克·雷曼告訴 Space.com。“現在,我們有了這些外星地形和複雜地質的豐富細節的特寫,以及我們以前從未想象過的豐富細節,揭示了這些天體數十億年來所持有的秘密。”[照片:小行星灶神星和美國宇航局黎明號探測器]

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

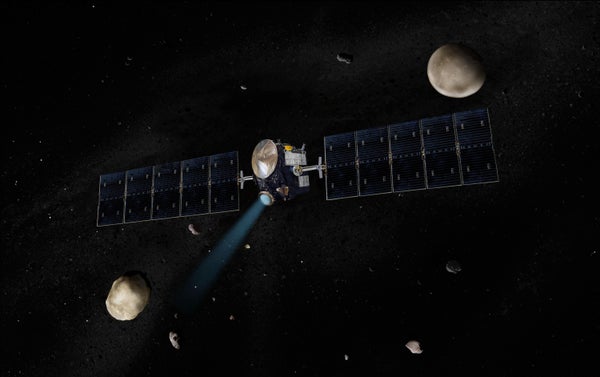

為了取得成功,黎明號探測器需要一條謹慎的軌跡和一個秘密武器——離子推進系統,該系統此前只為一個美國宇航局任務提供動力。隨著任務的展開,該系統讓工程師們有足夠的靈活性,在灶神星上花費的時間是原計劃的兩倍,在穀神星上花費的時間是原計劃的近五倍。

由於一個宇宙巧合,科學家們對黎明號的第一個目的地灶神星非常熟悉:墜落到地球上的隕石中,絕大多數都找到了家園,實際上是這個遙遠天體的碎片。但是,看到撞擊我們星球的行星碎石與看到小行星的完整榮耀是不一樣的——而這正是黎明號讓我們做到的,從它在 2011 年抵達開始。

“所有關於灶神星的影像都非常酷,”美國宇航局的該任務系統工程師克里斯蒂娜·拉森告訴 Space.com。她以本科暑期實習生的身份開始在黎明號上工作,並逐漸承擔了越來越多的探測器責任,她傳送給探測器的第一個命令將其中一些影像帶回了地球。“灶神星是一個非常古怪的天體,它不是很球形,而且佈滿了隕石坑。”

灶神星的古怪外觀在科學上也很有趣:它經歷了兩次巨大的撞擊事件,衝擊波形成了一個由 90 多個裂縫組成的網路。“整個類似行星的天體都在震動,”雷曼說。在黎明號在灶神星期間,他說,他每天都對任務的成功以及科學家從這次訪問中獲得的收穫印象深刻。“我一直覺得,如果探測器在那天神秘地死去,至少我們也會為我們的投資獲得有價值的回報。”

探測器在離開灶神星時確實經歷了一次瀕臨死亡的經歷,當時它用來轉向的四個反作用輪中的第二個壞了,危及了黎明號將資料傳送回家的能力。團隊中的工程師們迅速找到了替代燃油機動的解決方案,從而拯救了任務。

2015 年,黎明號到達了它的第二個目的地,矮行星穀神星。在這裡,它的發現包括現在被稱為亮點的特別反射區域,科學家現在認為這些亮點代表從下方噴射到穀神星表面的鹽。但對於雷曼來說,它們也很令人驚歎。“你怎能不被這些東西迷住?”他說。“我喜歡把它想象成,穀神星就像一座燈塔,它的光芒照耀著行星際海洋。”[照片:矮行星穀神星,太陽系中最大的小行星]

黎明號還揭示了穀神星不是一個死寂的世界——早在 2.5 億年前,一座被稱為阿胡納山的巨大冰火山噴發了液態水,還有數十個同伴,這使得這顆矮行星的組成和地質成為一個特別複雜的難題。“它有點像一個混合世界,”國家航空航天博物館的行星科學家林內·奎克告訴 Space.com,她與黎明號合作。“因為穀神星有這種奇特的成分,你不能只考慮水和鹽,你必須考慮水、鹽和泥漿,這讓它非常有趣。”

當探測器逐漸靠近時——當它耗盡燃料時,它正以離矮行星表面僅 22 英里(35 公里)的距離掠過——它對穀神星的觀測變得更加不可思議。黎明號在穀神星的時間重塑了科學家們對這個天體的看法,團隊成員表示,現在它是重返任務的可行候選者。在很大程度上,這是因為科學家們勾選了他們尋找生命的標準。

“以前,它只是一顆小行星,現在它和那些大個子一起玩了,”美國宇航局任務的行星科學家朱莉·卡斯蒂略-羅熱斯告訴 Space.com,她指的是土星的衛星土衛二和木星的衛星木衛二等,這些天體在天體生物學方面的競爭時間更長。為了保護可能隱藏在穀神星上的任何生命,探測器的消亡經過精心安排,使其在至少 20 年內遠離這顆矮行星,以防美國宇航局決定開展後續任務。

美國宇航局已經在研究一項 4.67 億美元的黎明號任務的繼任者:靈神星。與黎明號一樣,它將訪問一顆小行星——並且與黎明號一樣,它將依靠離子推進系統來實現這一目標。黎明號背後的科學家們希望他們已經為更多前往太陽系微小角落的遠征鋪平了道路。

“我希望會有許多許多像[黎明號]這樣的任務接踵而至,”美國宇航局的任務首席研究員卡羅爾·雷蒙德告訴 Space.com。“我們有一種新的方式來探索太陽系更遠的區域並前往更小的天體,這些天體在過去可能沒有因其所蘊含的資訊量而受到重視。”

版權所有 2018 年 Space.com,Future 公司。保留所有權利。本材料不得釋出、廣播、重寫或再分發。