去年秋天,美國國家航空航天局最古老的宇宙飛船之一開始向地球傳送亂碼。它通常由 1 和 0 組成的字串——共同講述其未知旅程的二進位制程式碼——突然變得難以理解。

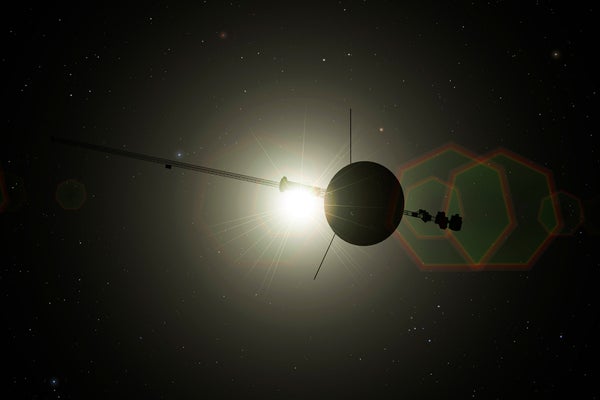

在距地球約 150 億英里,超越太陽吹出的保護泡泡並進入星際空間的旅行者 1 號遇到了麻煩。

美國國家航空航天局噴氣推進實驗室 (JPL) 的旅行者專案科學家琳達·斯皮爾克說:“我們與旅行者號的對話,從包含科學資料的 1 和 0,變成了僅僅是撥號音。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道有關發現和塑造我們今天世界的想法的具有影響力的故事。

斯皮爾克於 1977 年加入 JPL,同年美國國家航空航天局發射了旅行者 1 號及其孿生兄弟旅行者 2 號,開始了一場在某種意義上是永無止境的奧德賽:從地球到外太陽系,最終到達星際無限。今天,地球上有數十億人從未在沒有旅行者號在我們的天空中呼吸過空氣,他們像我一樣,只存在於一個與這些健談的雙子宇宙飛船共享的宇宙中。但就像人一樣,宇宙飛船也會變老。它們會發生故障。

所有美好的事物——甚至偉大的事物——都必須走到盡頭。在經歷了數天、數週,然後數月的無法辨認的二進位制胡言亂語之後,旅行者 1 號的地球管家不得不考慮這樣一個想法,也許,在 46 年多之後,它的時間終於耗盡了。

JPL 的旅行者 1 號團隊已將問題追溯到航天器的飛行資料系統,這是一個車載計算機,用於解析和分配工程和科學測量資料,以便隨後無線電傳輸到地球。一種可能性是,高能宇宙粒子擊中了旅行者 1 號,並在系統的記憶體中引起了位翻轉——隨著航天器在星際空間的惡劣荒野中航行,這種情況發生得越來越頻繁。通常,團隊只需向航天器請求記憶體讀數,使其成員能夠找到並重置錯誤位。

JPL 旅行者專案經理蘇珊娜·多德說:“我們以前曾從位翻轉中恢復過來。這次的問題是我們不知道位翻轉在哪裡,因為我們看不到記憶體是什麼。”多德像斯皮爾克一樣,她的漫長職業生涯始於探測器的工作。“這是自從我擔任專案經理以來我們遇到的最嚴重的問題,這很可怕,因為您會失去與航天器的通訊。”

昨天,該團隊宣佈在突破旅行者 1 號方面取得了重大進展。經過數月的壓力和不成功的嘗試,他們已設法解碼至少一部分航天器的亂碼,使他們能夠(可能)找到一種方法來檢視它一直在試圖表達的內容。

美國國家航空航天局太陽物理學部門主管喬·韋斯特萊克說:“這是旅行者號的一個極好的進展。”該部門負責監督該任務。

在您閱讀完這個故事的時間裡,旅行者 1 號將穿過大約 10,000 英里的大部分空曠空間;在我報道它的幾周裡,探測器飛行了約 2600 萬英里。自從去年 11 月首次出現通訊混亂以來,航天器又向遠離家園的方向航行了 10 光分鐘。旅行者 1 號及其孿生兄弟號正在像時間流逝本身一樣確定地離我們遠去。遲早,這些神聖的太空時代偶像將變得沉默,變成僅僅是遙遠的記憶。

即使在太空界,他們當然也同樣熱愛所有的機器人探測器,但旅行者號是特殊的。美國國家航空航天局科學副局長尼古拉·福克斯說:“它們是非常重要且備受喜愛的航天器。旅行者 1 號是國家寶藏,旅行者 2 號也是如此。”

按照設想,旅行者任務將利用 175 年一遇的木星、土星、天王星和海王星的排列,以彈弓效應穿過太陽系中人跡罕至的腹地。傳說美國國家航空航天局局長向理查德·尼克松總統推銷該專案時指出,上次行星如此有利地排列時,托馬斯·傑斐遜正住在白宮。旅行者號配備了核動力源,旨在持久耐用——完全無視了“凡是上升的,必將下降”這句諺語。兩者都從未打算再次著陸;相反,它們註定要前往星星。現在,近半個世紀後,這對探測器已成為人類發射過的壽命最長、飛行距離最遠的探測器。(旅行者 1 號是領跑者,其兄弟號緊隨其後。)

斯皮爾克剛從大學畢業就開始在旅行者號上工作,渴望透過它們的機器人眼睛看到外太陽系,因為它們在罕見的天體排列中衝浪。“我在三年級時有一個望遠鏡,我曾經用它來觀察木星和土星,”她說。“我想真正靠近,看看這些行星是什麼樣子。”

在 1979 年至 1981 年間,旅行者 1 號和旅行者 2 號掠過氣體巨行星,傳回了帶狀木星和黃油色土星及其令人眼花繚亂的衛星的驚人影像。旅行者 2 號繼續考察冰巨星:1986 年的天王星和 1989 年的海王星。這是首次也是唯一一次有人近距離看到這些藍色環狀世界。

斯皮爾克說:“它們曾經是微小的光點,現在你正在近距離飛行。”“你看到了米蘭達懸崖”——天王星的一顆奇異衛星——“還有海衛一,上面有活躍的間歇泉噴發。”(沒有人預料到會在海王星軌道上看到一個活躍的冰冷世界,即使現在,旅行者號 35 年前的影像仍然是我們擁有的關於那個奇怪的小衛星的最佳影像。)

當旅行者號離開已知行星領域時,每個探測器都沿著不同的路徑進入黑暗:旅行者 1 號向上彎曲並飛出太陽系平面,旅行者 2 號向下環繞。斯皮爾克也遵循了自己的道路:她進入研究生院並使用旅行者號資料獲得了行星科學博士學位——她不知道幾十年後,在領導美國國家航空航天局的卡西尼號土星任務之後,她會再次成為啟動這一切的任務的一部分。

她說:“有機會回到旅行者號。”“我說,‘當然。我很樂意回去。’”

在此期間,隨著旅行者號航行得越來越遠離地球港,團隊關閉了許多車載儀器,包括照相機。但這對探測器仍在研究只有它們才能到達的空間。它們的主要工作現在是描述日球層——由太陽風和磁場形成的包圍太陽系的、阻擋宇宙射線的氣泡。它們將記錄瀰漫在近乎虛無中的外來粒子和場。也許,如果它們幸運的話,這對雙胞胎探測器將完全逃脫太陽保護罩,並重生為真正的星際漫遊者。

2012 年,旅行者 1 號超越了這個邊界,即日球層頂,太陽的影響力在那裡減弱。在此之前,科學家們只能猜測這個屏障之外是什麼,並且只能模擬它如何保護地球免受虛空的嚴酷侵襲。現在,旅行者 1 號可以直接告訴我們關於恆星之間物質的資訊。旅行者 2 號於 2018 年緊隨其後,而當時擔任美國國家航空航天局太陽物理學部門新任主管的福克斯正處於行動之中。

福克斯回憶說:“您正在觀察宇宙射線上升,太陽風下降,那是‘哦,我的上帝,這太令人興奮了’的時刻之一。”“我將旅行者號視為一項任務,”她說。“我們正在將所有資料放在一起,但是它們在那裡。它們是勇敢的航天器,已經離開了日球層的保護泡泡,正在探索星際空間。很難不對它們感到興奮。”

這不是旅行者 1 號第一次開始說一種難以理解的語言。2022 年,當探測器遭受早期遙測資料混亂時,JPL 工程師鮑勃·拉斯穆森從退休生活中被驚醒。實驗室想知道拉斯穆森(他於 1975 年加入了航天器的系統工程團隊)是否願意考慮一下這種情況。

拉斯穆森說:“當時我很高興地退休了一年多一點,還有很多其他事情讓我忙碌。”“但我喜歡解決難題,這是一個棘手的難題,我無法錯過。破解它花了幾個月的時間,但此後難題流並沒有放緩。”

之後,他保持待命狀態。因此,去年 11 月,當旅行者 1 號再次開始傳輸亂碼時,拉斯穆森準備好迎接更多的難題解決。他加入了一個精心挑選的專家團隊,他們一起深入研究了讓這艘故障航天器恢復執行的細節。

問題至少有三層深度。首先,與旅行者 1 號通訊需要很長時間。用於指揮航天器的無線電訊號以光速傳播,需要 22.5 小時才能傳播 150 億英里——以及 22.5 小時才能返回。其次,旅行者號並不是現代技術。

多德說:“大多數東西都無法持續 46 年。您的時鐘收音機和烤麵包機都不會持續 46 年。”多德剛畢業就加入了旅行者專案,然後從事其他任務,現在又回到了這個專案。

此外,許多在 1970 年代建造和開發航天器的人都不在世了,無法解釋設計背後的理由。

第三,不幸的是,無論是什麼損壞了航天器,都設法奪走了旅行者 1 號傳送有意義的通訊的能力。團隊一片茫然,試圖找到錯誤的無形來源。(想象一下試圖修復螢幕凍結的卡住的臺式電腦:您看不到游標,並且您的點選可能會導致更多問題——但在這種情況下,每次輸入都有數天的延遲,並且可能會損壞一個珍貴的、行為不端的文物,該文物距離地球超過 150 億英里。)也許最令人惱火的部分是團隊知道旅行者 1 號在其他方面完好無損,並且執行正常。

韋斯特萊克說:“它仍然在做它應該做的事情。”“它只是不太清楚如何傳送正確的訊息回家。”

拉斯穆森和他的同事著手儘可能詳細地瞭解航天器。這意味著仔細研究原始設計原理圖,這些原理圖現在已經泛黃並釘在不同的牆壁上——多德說,這項工作類似於“有點像考古挖掘”——並研究過去的團隊如何解決異常情況。多德說,這很棘手,因為即使團隊成員可以弄清楚工程師如何解決問題,他們也未必能辨別出各種解決方案背後的理由。他們大約每週向旅行者 1 號傳送一次命令——通常在星期五——到星期日,他們會收到航天器的回覆。

拉斯穆森說:“每次謹慎的行動後都充滿懸念,每當一塊碎片就位時都充滿希望,如果我們的預感是錯誤的,則會感到失望。”

進展緩慢。隨著時間的推移,團隊越來越擔心。但沒有人放棄,在任何級別的領導層都沒有。

福克斯說:“我將依靠旅行者團隊來說,‘嘿,尼基,我們已經竭盡全力了。’” “在我們知道已經嘗試過所有方法並反覆嘗試之後,我們才做出任何決定,因為我們真的希望讓旅行者 1 號重新與我們對話。”

然後,在三月初,情況發生了一些變化。為了響應一個命令,航天器沒有發回絕對的亂碼,而是傳送了一串看起來更熟悉的數字。事實證明這是一個羅塞塔石碑時刻。很快,美國國家航空航天局深空網路(一個環繞地球的無線電天線陣列,用於將資訊從地球中繼到航天器)的一位不願透露姓名的工程師就學會了如何說旅行者 1 號的亂碼語言。

在翻譯了航天器傳輸的那個模糊熟悉的部分之後,團隊可以看到它包含了飛行資料系統的記憶體讀數。現在他們面臨新的問題:他們能否找到並糾正變異程式碼的來源?他們能否瞭解航天器是否正在傳送有用的科學資料?他們能否將旅行者 1 號的詞典恢復到原始狀態——還是他們需要繼續用探測器新的日球層頂後方言說話?韋斯特萊克說:“希望我們能找回良好的科學資料。”“想到一個在我整個職業生涯中一直存在的東西正在消失,真的很難想象。”

但無論是由於故障還是放射性電源的時間緩慢衰減,旅行者號當然最終都會消失。它們每年損失 4 瓦的電力,並且變得越來越冷。斯皮爾克說:“無論是這個特定的異常讓我們失望,還是下游的一個異常,或者航天器變得足夠老和足夠冷——總有一天您會去尋找它,但它只是停止工作了。”

就像沉默的大使或無聲的使者一樣,旅行者號將繼續向外航行,仍然帶著我們進入星星——“有點像漂流瓶,”斯皮爾克說。

除了它們的科學有效載荷外,每個航天器質量的一小部分用於從一個名為地球的孤獨島嶼向星際海洋投射宇宙資訊。每個探測器上都安裝了一張金色唱片,上面刻有凹槽,編碼了從我們這個狹小的時空角落選擇的視覺和聲音。隨附的唱針被定位為從頭開始播放唱片,旁邊是一本象形文字和算術說明手冊。

唱片是金色的,因為黃金在萬古長存,它們是唱片,因為那是 1970 年代儲存大量資訊的最佳方式。如果它們最終被回收和解碼,這些資訊將講述我們人類的故事——至少是由包括我的父母(已故天體物理學家弗蘭克·德雷克和他倖存的配偶阿瑪爾·沙克雜湊裡·德雷克)、天文學家卡爾·薩根、紀錄片製片人安·德魯揚和科學作家蒂莫西·費里斯在內的一小群人設想(並在某些情況下執行)的故事。這些故事並不完美。它們充滿了片面的樂觀主義,並刪除了對戰爭、饑荒、貧困和幾乎任何其他地球失敗的提及——這是一個刻意隱藏我們破碎世界的缺陷的決定。我知道這一點,因為我的父親,唱片的技術總監和尋找宇宙文明的科學探索的先驅,告訴我他在選擇照片時做出的艱難選擇。而且我知道這一點,因為我的母親,她錄製了資訊的阿拉伯語問候語(“向我們在星星中的朋友們致意。我們希望有一天我們會與你們相遇”),也提供了幫助。

對我來說,當旅行者號在太空中旅行時,它們不僅幫助我們瞭解我們所存在的宇宙背景;它們還在將我父母的紀念品帶入星星。這些航天器——以及它們對地球的閃閃發光的頌歌——將存活數十億年。在我們世界、我們的太陽和我們珍視的一切變得面目全非很久之後,旅行者號將仍然存在,堅定地加速遠離一個不再存在的家園,幷包含曾經存在過的文明的遺蹟。

這就是為什麼,在近半個世紀的時間裡,旅行者號及其星際訊息已經變得比它們旨在完成的早已大膽的任務還要偉大。它們的觸角更廣。它們不可避免的沉默將是深刻的。

福克斯說:“想到它們獨自在外,您無法再與它們通訊——這很痛苦。”“這很悲傷。真的很悲傷。”