繆子繼續讓物理學家感到困惑。這些不穩定的亞原子粒子非常像我們熟悉的電子,只是質量是電子的 200 倍,壽命卻只有短暫的 2.2 微秒。然而,與電子不同的是,繆子是關於粒子物理學主流理論的一個複雜問題的中心。

幾十年來,物理學家們一直對一些誘人的跡象感到困惑,這些跡象表明繆子對磁場的敏感度高於理論預測:讓繆子在一個強大的磁鐵中繞圈執行,它們會“擺動”,衰變方向與預期不同。繆子“磁矩”的這種明顯差異對物理學家來說意義重大,因為它可能是由當前理論未考慮的未被發現的粒子推 nudge 產生的。但這差異也可能僅僅是一個統計上的偶然現象、實驗不確定性,或者是理論家們深奧計算中各種潛在錯誤的產物。要在這個棘手的問題上取得進展,關鍵在於改進計算,並更精確地測量繆子的磁矩。

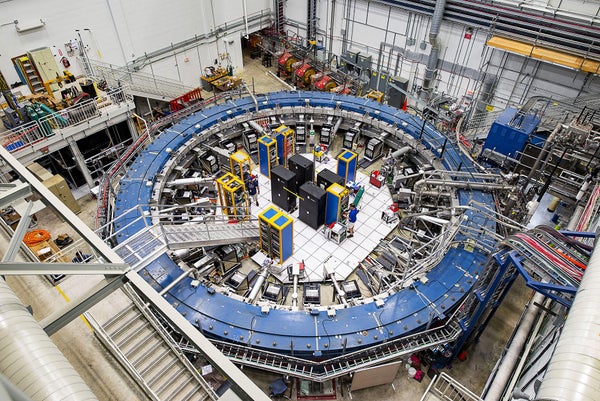

週四,研究人員宣佈了最新的測量里程碑,將繆子的磁矩精確到誤差僅為五百萬分之一。報告他們結果的論文已提交給期刊《物理評論快報》,該論文基於繆子 g−2 實驗兩年內的資料,該實驗是一個位於伊利諾伊州巴達維亞費米國家加速器實驗室的直徑 50 英尺的環形磁鐵,用於迴圈繆子。(披露:本文作者與《物理評論快報》的執行編輯羅伯特·加里斯托有關。他們之間沒有就本文進行過交流。)新結果證實並使2021 年先前的實驗測量的精度提高了一倍,消除了人們對繆子 g−2 實驗可靠性的疑慮。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

“這項實驗確實完成了它的工作,”德國德累斯頓工業大學的理論物理學家多米尼克·斯托金格說,他也是繆子 g−2 合作組織的成員。他讚揚他的同事們在精度方面的提高,其他科學家也對此表示贊同。

“g−2 測量是一項了不起的成就……這是一項非常困難的工作,精度非常高,”荷蘭國家亞原子物理研究所的實驗物理學家帕特里克·科彭堡說,他沒有參與這項研究。

儘管最近實驗取得了成功,但基於理論的問題仍然存在。在亞原子領域,標準模型是目前關於基本粒子及其相互作用的理論。但標準模型並不能讓物理學家滿意;它無法解釋暗物質等現象,也無法解釋希格斯玻色子質量出奇地低等謎團。這些侷限性促使研究人員在標準模型中尋找尚未描述的新粒子——這些粒子可能會以理論無法預測的方式微妙地影響繆子的行為。

要發現理論預測與繆子 g−2 等實驗結果之間的不一致,需要在理論和實驗兩方面都具有非凡的精度。但是,由於計算繆子磁矩的不同方法之間存在衝突(但同樣合理)的結果,理論家目前無法就足夠精確的預測達成一致。在沒有共識、高精度理論預測的情況下,與繆子 g−2 實驗結果進行有意義的比較實際上是不可能的。

“只有當對標準模型的預測達成一致時,你才能稱之為異常,”科彭堡說。“而目前看來情況並非如此。”

繆子數學

大約一個世紀前,理論物理學家保羅·狄拉克計算出一個值 g,用於衡量帶電粒子應受磁場影響的程度。狄拉克說,g 值應該正好是 2。(這就是“g−2”的由來。)但在接下來的二十年裡,實驗發現電子的所謂 g 因子並不完全是 2——大約偏離了十分之一。這個微小的差異將改變物理學家對宇宙的理解。

1947 年,另一位傑出的理論物理學家朱利安·施溫格解釋了正在發生的事情:電子受到了光子的擾動。這個光子是“虛”的——它並非真實存在,但以光子潛在的彈出存在、推動電子並消失的方式影響著電子。這一認識改變了粒子物理學。太空的真空不再被認為是真正空無一物的;相反,它充滿了令人眼花繚亂的虛粒子,所有這些粒子都傳遞著輕微的影響。

“當它們彈出存在時,[虛粒子] 會從繆子身上彈開。它們會導致繆子稍微擺動得更厲害,然後它們又會消失,”英國曼徹斯特大學的理論物理學家兼實驗物理學家亞歷克斯·凱沙瓦爾齊說,他也是繆子 g−2 實驗的成員。“你基本上把它們都加起來。”

說起來容易做起來難。物理學家必須計算繆子與一個光子相互作用的極小可能性,甚至與最多五個光子相互作用的可能性,這些光子在繆子繼續前進之前彈出和消失。這些不太可能發生的事件的圖表需要繁瑣的計算,並且看起來像抽象藝術,其中神秘的迴圈和彎曲線條代表著大量的虛相互作用。

並非所有虛粒子的計算都可以精確求解。雖然計算虛光子的影響相對簡單,但繆子也受到一類稱為強子的粒子的影響——強子是由膠子結合在一起的夸克團簇。強子與自身遞迴地相互作用,從而產生物理學家所說的“強子斑點”,這在模擬中看起來不太像抽象藝術,而更像是一團亂麻。強子斑點難以進行精確、清晰的建模。受阻的研究人員轉而嘗試利用從其他實驗中電子碰撞產生的真實強子斑點收集的資料來改進其虛強子斑點模型。幾十年來,這種資料驅動的方法使理論家能夠對繆子行為中其他難以處理的貢獻進行預測。

最近,理論家們開始使用一種新工具來計算強子斑點:格點量子色動力學 (QCD)。本質上,透過將標準模型的方程輸入功能強大的計算機,研究人員可以數值近似強子斑點的混亂情況,從而理清亞原子的戈爾迪之結。2020 年,約 130 位理論家共同努力組成了繆子 g−2 理論倡議,並將這兩種技術的部分結合起來,對繆子的磁矩進行了迄今為止最精確的預測——恰逢實驗更新。

相互衝突的計算

為了測量繆子的磁矩,繆子 g−2 實驗的物理學家首先將繆子束注入到 50 英尺磁鐵周圍的儲存環中。在那裡,繆子在幾微秒內繞行數千圈,然後衰變。記錄衰變發生的時間和地點,研究人員就可以得到一個實驗答案,即繆子由於與光子和強子斑點等虛粒子的相互作用而擺動了多少。

2021 年,合作組織將繆子的磁矩測量精度提高到百萬分之二。當時,理論與實驗之間的差異在粒子物理學的術語中是 4.2 西格瑪。這意味著在每 30,000 次實驗執行中,如此大的效應應該會因隨機機會而出現(假設它不是由標準模型之外的“新物理學”引起的)。這大致相當於連續拋擲一枚公平硬幣得到 15 次正面。(這並不意味著結果有 30,000 比 1 的機率是真的;這僅僅是物理學家用來跟蹤他們的測量結果在多大程度上受不確定性支配的一種方式。)

從那時起,不斷變化的理論預測格局因相互衝突的結果和更新而變得動盪不安。首先是來自布達佩斯-馬賽-伍珀塔爾 (BMW) 合作組織的 格點 QCD 結果。BMW 團隊利用大量的計算資源,對繆子的磁矩進行了最精確的計算——並發現它與所有其他理論預測不一致。相反,它與繆子 g−2 測量的實驗值一致。如果 BMW 是正確的,那麼理論與實驗之間就沒有真正的分歧,並且異常現象基本上會消失。

繆子 g−2 理論倡議主席、伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的物理學家艾達·X·埃爾-卡德拉表示,其他六個左右的格點 QCD 小組都沒有完全證實 BMW 的預測,但初步跡象表明他們將會這樣做。“格點 QCD 社群現在在一個小部分的計算上達成了一致,我相信我們會在整個計算中達成一致,”她說。*

但是,如果說 BMW 解決了一個差異——理論與實驗之間的差異——那麼它可能又製造了另一個差異。現在,格點 QCD 預測和從經驗實驗中得出的資料驅動預測之間存在相當大的差異。

“很多人會看到這一點並說,‘好吧,這削弱了新物理學的可能性。’我一點也不這麼認為,”凱沙瓦爾齊說。他認為,理論結果內部的差異——格點方法和資料驅動方法之間的差異——可能與新物理學有關,例如尚未檢測到的低質量粒子。其他研究人員對如此令人興奮的前景不太熱衷。德國雷根斯堡大學的理論物理學家兼繆子 g−2 理論倡議聯合主席克里斯托夫·萊納說,理論上的差異更有可能是由資料驅動方法中的問題引起的。

2 月份,另一個意外情況衝擊了該領域,這次來自資料驅動方面:對俄羅斯新西伯利亞實驗 CMD-3 的新資料分析與 BMW 結果和實驗值一致。 “沒有人預料到這一點,”凱沙瓦爾齊說。如果 CMD-3 被認為是正確的,那麼理論內部或理論與實驗之間就不會存在差異。但 CMD-3 與之前的任何結果都不一致,包括其前身 CMD-2 的結果。“對於 CMD-3 為何如此不同,目前還沒有很好的理解,”埃爾-卡德拉說。她預計在一兩年內會有更多的資料驅動和格點結果,她和她的同行希望這些結果能夠理清一些這種日益難以控制的混亂局面。

一個世紀前開始時,一個漂亮的偶數——g=2——現在已經演變成一項需要巨大精度和分形複雜性的任務。理論和實驗之間甚至沒有明顯的異常。相反,格點和資料驅動的理論方法之間存在分歧。而隨著 BMW 和 CMD-3 的結果,每種方法內部都存在進一步的衝突。

無論好壞,這就是 21 世紀粒子物理學前沿的景象:一場混亂的來回拉鋸戰,物理學家們拼命尋找突破,競相看誰能最細緻地測量繆子。

*編者注(2023 年 8 月 10 日):本段在釋出後進行了編輯,以更好地闡明艾達·X·埃爾-卡德拉關於布達佩斯-馬賽-伍珀塔爾 (BMW) 合作組織的格點量子色動力學 (QCD) 結果的評論。