草原田鼠是一種小型的中西部齧齒動物,以同居和安頓下來而聞名,這種習性在哺乳動物中很少見。配對的伴侶形成關係,共享巢穴並共同撫養幼崽。在實驗室中,形成配對關係的田鼠會為了接近其伴侶而努力。草原田鼠甚至表現出類似對其伴侶的同情,當伴侶感到壓力時它們也會感到壓力,並透過觸控互相安慰。正如疫情已明確揭示的那樣,這種社會聯絡對人類的福祉至關重要。研究人員正在轉向這些不尋常的齧齒動物,以瞭解關係如何對健康產生深遠的影響。

利用過去幾十年生物醫學的進步,科學家們已經觀察到神經元的活動。他們以精細的精度操縱基因活動,檢查特定腦區中單個基因的功能。以草原田鼠為研究物件,研究人員正在瞭解關係是如何建立的,早期生活如何塑造關係,以及為什麼關係破裂時我們會感到痛苦。

當然,草原田鼠不是人類。因此,這些見解提出了一個問題。一種毛茸茸的小齧齒動物,略小於網球,經常被誤認為是鼴鼠、老鼠或大鼠,是如何成為愛情的刺激和失去的危險的替身的?答案告訴我們,科學的進步與我們自己的內心一樣重要。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

早期線索

在過去的二百萬年中,巨大的冰蓋將伊利諾伊州中部的地貌磨礪成磨刀石般的平坦。如今,玉米田延伸到地平線,但曾經覆蓋該州這一部分地區的草原碎片擠滿了其中。大約 50 年前的一個秋天,當時在伊利諾伊大學擔任青年生態學家的 Lowell Getz 檢查了隱藏在草叢和三葉草中的陷阱。他注意到,他捕獲的一種齧齒動物——草原田鼠,與其他齧齒動物的行為不同。特定的雄性和雌性配對不斷一起出現在陷阱中。在 20 世紀 70 年代,動物學家 Devra Kleiman 估計,只有約 3% 的哺乳動物物種是一夫一妻制的。Getz 和他的學生收集的資料表明,草原田鼠就是其中之一。

Getz 並不是第一個提出草原田鼠是一夫一妻制的人,但他的工作引起了同事行為內分泌學家 Sue Carter 的注意,他們的研究團隊開始共同記錄田鼠的全部社會行為以及實驗室和野外支援這些行為的激素。透過 20 世紀 80 年代和 90 年代進行的研究,他們發現雄性和雌性共享巢穴,共同撫養幼崽並共同捍衛領地。Carter 的實驗室開發了一種簡單的行為測試來評估田鼠的“伴侶偏好”,該測試包括將伴侶拴在一個小室中,將一隻不熟悉的田鼠拴在另一個小室中,然後讓田鼠在伴侶和陌生田鼠之間做出選擇。形成關係的草原田鼠更喜歡與伴侶依偎。它們的結合可能會持續一生,在令人震驚的廣泛交配後出現。

Getz 將草原田鼠結合的進化歸因於其均勻平坦的草地環境中食物資源的稀疏分佈,這導致田鼠在整個景觀中廣泛分散。在這種條件下,雄性無法像其他齧齒動物物種那樣可靠地追求多隻雌性,因此與一個伴侶安頓下來並捍衛共同的家園更有意義。雌性獲得了一個伴侶來幫助照顧幼崽並抵禦入侵者。Carter 的小組發現,長期以來被認為是分娩、哺乳和母性照顧調節劑的激素催產素對於形成關係至關重要。一種相關的激素,血管加壓素,很快也成為草原田鼠結合的另一個關鍵調節劑。

圖片來源:Mesa Schumacher

催產素、血管加壓素和其他密切相關的激素在自然界中無處不在。在幾乎所有被檢查過的動物物種中都發現了它們。但是,如果這些激素存在於如此廣泛的物種中,其中許多物種不是一夫一妻制的,那麼僅憑它們的存在肯定不足以使一個物種形成配對關係。那麼這些激素是如何以及為何塑造關係的呢?

答案在於激素引起大腦變化的方式。激素是小的化合物;就血管加壓素和催產素而言,它們是被稱為肽的小蛋白質。激素透過與被稱為受體的大蛋白質結合來影響身體細胞的功能,受體的形狀和電荷與一種特定的激素相互作用。當激素與受體蛋白結合時,它會導致受體形狀發生變化,從而觸發細胞內的變化。

由於催產素和血管加壓素存在於許多物種中,但僅在某些物種中促進結合,因此似乎可能存在激素受體分佈的物種差異。在 20 世紀 90 年代,美國國立衛生研究院的 Tom Insel 和他的同事發現,草原田鼠及其一夫一妻制的親戚,松田鼠,與它們濫交的親戚,草地田鼠和山地田鼠相比,在不同的腦區具有催產素和血管加壓素受體。雖然一夫一妻制的田鼠在伏隔核和腹側蒼白球(大腦獎勵迴路的一部分)中具有豐富的這些激素受體,但濫交的田鼠在這些腦區中基本上缺乏受體。這些是神經科學家長期以來在藥物濫用背景下研究的相同區域。頭條新聞很快宣佈愛情是會上癮的。

這些發現支援了這樣一種觀點,即激素受體分佈的差異可能解釋了濫交和田鼠與一夫一妻制田鼠的不同行為。但是,要準確瞭解激素受體如何塑造結合,研究人員需要操縱編碼受體的基因。進行此類工作的工具將來自一個意想不到的來源。

新工具,新啟示

在 20 世紀 60 年代後期,甚至在生態學家開始想知道草原田鼠的社會生活之前,病毒學家就取得了一項發現,該發現最終將導致一種研究基因、大腦和行為的新型工具的開發。科學家們正在檢查一組稱為腺病毒的病毒的 DNA,這些病毒會引起普通感冒。他們發現他們的腺病毒樣本被他們稱為腺相關病毒 (AAV) 的病毒樣顆粒汙染了。病毒需要宿主細胞才能繁殖,而 AAV 除了細胞外,還需要腺病毒的共同感染才能繁殖。它是一種寄生蟲的寄生蟲。如果 AAV 感染了缺乏腺病毒的人類細胞,它只會潛伏等待,直到腺病毒出現。

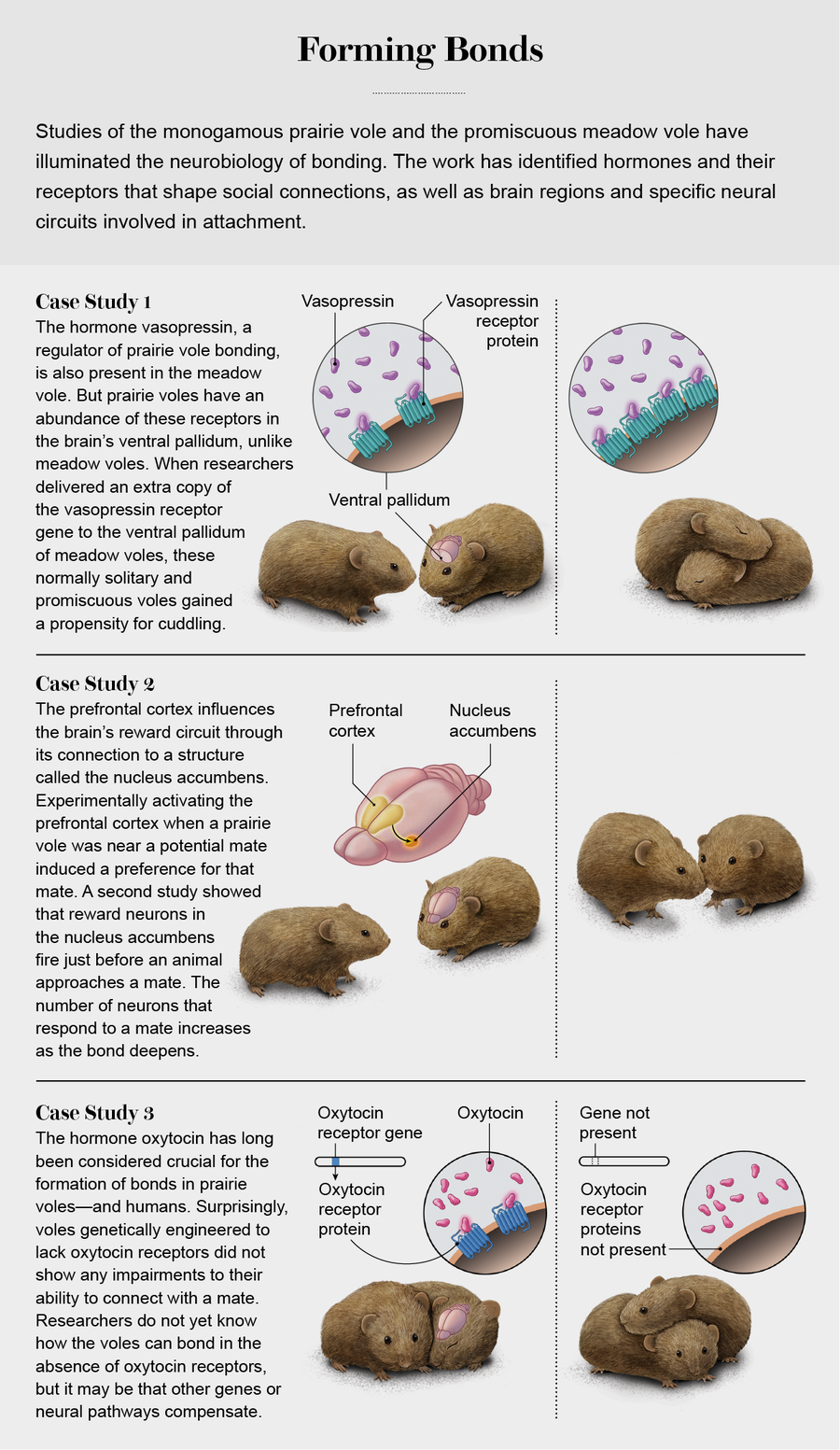

AAV 可以進入並和平地生活在細胞內部,這一事實使其成為將 DNA 傳遞到細胞中以改變細胞工作的絕佳載體。在 20 世紀 90 年代,研究人員開始對 AAV 進行工程改造,以調整大鼠和小鼠的神經元,以弄清楚它們的作用。我們很快了解到,他們開發的工具在田鼠身上也同樣有效。為了研究激素在配對關係中的作用,埃默裡大學的 Larry Young 和他的同事使用 AAV 將血管加壓素受體基因的額外複製傳遞到草地田鼠的腹側蒼白球中。由於這些通常是獨居且濫交的田鼠的腹側蒼白球中的血管加壓素受體水平得到提高,它們獲得了一種新的與伴侶依偎的傾向。這項工作表明,大腦獎勵迴路中血管加壓素受體的豐富程度至少解釋了一夫一妻制和田鼠與濫交田鼠之間的一些行為差異。

AAV 還使研究人員能夠即時觀察關係的形成。當科學家們設計出一種新型的光啟用蛋白,可以改變神經元的電活動時,神經生物學家使用 AAV 將這種蛋白放入前額葉皮層,這是一個透過與伏隔核接觸來影響獎勵的大腦區域。埃默裡大學的 Elizabeth Amadei、Robert Liu 及其同事表明,當田鼠靠近潛在伴侶時啟用這些神經元足以產生對潛在伴侶的偏好。另一個由我們其中一位作者(Donaldson)領導的小組使用 AAV 將一種在神經元活躍時發光的蛋白質引入田鼠的大腦。使用微小的頭戴式顯微鏡,研究人員可以看到當田鼠形成關係時大腦中發生了什麼。他們發現伏隔核中的獎勵神經元在動物接近伴侶之前就會亮起來。值得注意的是,隨著關係的加深,對伴侶做出反應的神經元數量也會增加。

十年前 CRISPR DNA 編輯技術的出現為研究人員提供了對基因及其工作的新的和前所未有的控制。CRISPR 是成簇的規律間隔的短迴文重複序列的首字母縮寫,其作用類似於分子手術刀,可以在 DNA 中進行切口。使用 CRISPR 定製基因組既複雜又昂貴,但該技術也顛覆了我們對催產素(所謂的愛情激素)的理解。

數十年的研究表明催產素與草原田鼠配對關係的形成有關。一些研究表明,催產素也在獎勵迴路中起作用,以塑造人類關係。因此,當我們其中一位作者(Manoli)與同事合作使用 CRISPR 刪除草原田鼠胚胎中編碼催產素受體的基因時,這似乎是一個很有希望的實驗。我們預計基因改造的田鼠在與伴侶建立關係的能力方面會表現出障礙。但令人震驚的是,完全缺乏催產素受體的草原田鼠實際上與它們未經過基因改造的兄弟姐妹一樣容易形成對伴侶的偏好。

這怎麼可能呢?老實說,我們還不知道。一種想法是,在發育過程中,其他基因或神經通路自然會補償催產素受體的缺乏。我們已經知道,除了催產素、血管加壓素及其受體外,還有許多其他基因會影響配對關係。CRISPR 的使用表明,我們想象中為一小群人創作的音樂實際上是一部交響曲。轉錄這種新的、更復雜的音樂將加深我們對依戀及其潛在機制的理解。

超越催產素和血管加壓素

催產素受體對於草原田鼠結合並非絕對必要的發現表明,無論編碼催產素、血管加壓素及其受體的基因多麼重要,它們都不是故事的全部。其他 21 世紀的工具正在幫助科學家們填補我們對社會聯絡如何形成以及它們如何重新連線大腦的理解中的空白。

過去十年在基因測序方面的工作使得詳盡地量化在任何特定腦區中活躍的基因成為可能。這種全基因組方法用於尋找與某些行為相關的基因和其他 DNA 序列,它有其自身的挑戰,但它提供了一種“無偏見”的觀點,因為它超越了科學家們已經認為對結合很重要的少數參與者。

其中一項研究檢查了關係形成過程中跨腦區的基因活動。它發現,一夫一妻制的草原田鼠和濫交的草地田鼠之間的大多數差異在結合開始之前就已經很明顯了,就好像它們的大腦已經為它們特定的社會行為做好了準備一樣。在田鼠反覆交配後,一部分基因被啟用,這些基因對於學習和記憶尤為重要——人們可能會期望在動物從單身過渡到與特定伴侶配對時發生的那種重新連線。另一項研究發現,當關系變得穩定時,獨特基因會在大腦的獎勵結構中被啟用。如果關係因長期分離而破裂,這些變化會逆轉。

正如新的基因組測序方法為 DNA 及其功能提供了新的視角一樣,生物組織的微觀研究方面的並行進展也擴充套件了我們對大腦的看法。傳統上,研究組織的微觀解剖結構需要研究人員獲得組織薄片進行檢查。我們現在可以使組織透明化,使研究人員無需物理切片即可對整個大腦進行成像。與全基因組研究一樣,這種研究大腦的方法也提供了一種無偏見的觀點。透過檢查已清除大腦中神經活動反應中產生的蛋白質,我們其中一位作者(Phelps)與當時在冷泉港實驗室的 Pavel Osten 以及其他同事一起,繪製了第一個全腦圖,顯示了草原田鼠將交配轉變為關係時活躍的區域。結果證實了早期的工作,表明獎勵迴路參與了結合,但也暗示了許多其他腦區。它們表明,在雄性和雌性中,神經活動都遵循已知在性反應中重要的通路。這條神經通路進入了近 70 個不同的腦區,引發了活動風暴,因為大腦為了建立關係而重新連線自身。正如 Sue Carter 幾十年前所建議的那樣,性本身似乎驅動了這種重新連線。

一旦關係形成,神經活動就會集中在一個小得多的迴路中。杏仁核和下丘腦(對情緒學習和激素釋放至關重要的大腦區域)之間的連線變得活躍起來。最近的研究表明,這些相同的連線塑造了實驗室小鼠的非性社會聯絡,新的結果表明,社會依戀在物種和關係類別之間存在一些共同的機制。這些無偏見的方法共同承諾提供一份完整的基因和腦區目錄,這些基因和腦區使關係能夠形成和持續,或者使其隨著時間的推移而瓦解。

從田鼠到人類

在 20 世紀中葉,英國心理學家 John Bowlby 和美國-加拿大心理學家 Mary Ainsworth 借鑑了動物行為學家的工作,提出兒童對愛的需求是人類生物學的基本需求。Bowlby 假設我們的依戀代表了一種專門進化的神經系統——也就是說,一種進化適應性的大腦機制,透過將我們與照顧者聯絡起來,幫助我們成功度過童年。儘管 Bowlby 和 Ainsworth 的依戀理論在當時被認為是激進的,但科學家們此後擴充套件了它,不僅用於解釋人類的養育行為,還用於解釋友誼、浪漫關係以及失去它們的痛苦。

草原田鼠的關係以及支援其形成和影響的機制提供了一個具體的例子,說明這種進化的神經系統可能是什麼樣的。我們看到,關係依賴於將與潛在伴侶相關的特定線索與渴望的感覺聯絡起來。獎勵促使田鼠彼此靠近,彼此依偎。有些基因隨時準備引導迴路學習新伴侶的身份,有些基因似乎可以穩定關係,還有些基因可以監督失去關係的體驗。為此,它們必須以我們尚不完全理解的方式利用大腦的記憶和情感能力。

這並不是說田鼠的配對關係體驗與人類的愛情體驗完全相同。神經心理學家在從草原田鼠研究中得出的框架的基礎上,提出情感和獎勵中心與其他腦區(例如,促進同理心和視角採擇的區域)相互作用,以產生豐富的愛情意義。這種觀點暗示,浪漫愛情具有與其他動物體驗到的情感核心相似的情感核心,但因我們對自身和我們最重要的他人的複雜理解而得到豐富。

受草原田鼠研究啟發的人類研究支援了這兩個物種的比較。愛情對人類體驗至關重要,以至於科學家們長期以來認為,它的生物學基礎一定存在於我們的大腦皮層中,即大腦推測的思維中心。大腦的這一部分在靈長類動物進化過程中顯著擴張,這表明它在我們哺乳動物家族樹的成功中發揮了重要作用。然而,對草原田鼠的研究啟發了神經心理學家去研究更古老的結構,即與草原田鼠結合有關的相同獎勵區域。在一項研究中,科學家們要求處於戀愛關係中的人們評價他們對伴侶的愛戀程度。他們發現,當檢視伴侶的照片時,這些評價可以預測流向他們獎勵系統的血液量。同樣,當人類受試者握住伴侶的手時,它會啟用她的伏隔核——草原田鼠中具有催產素和血管加壓素受體的大腦區域之一。

我們對人類情感的激素調節劑的理解似乎也與我們對草原田鼠配對關係的理解相符。人類在溫柔的愛撫或性高潮時會感到催產素的湧動。但它是一種多功能的激素:當我們與大眼睛的小狗進行眼神交流時,它也會激增。

科學家們希望有一天能夠充分掌握人類的結合,以便能夠在結合引起痛苦時進行干預——例如,減輕慢性孤獨的摧殘或減輕毀滅性悲傷的邊緣。旨在模仿催產素和血管加壓素功能的藥物迄今為止尚未達到其治療潛力。正如我們所見,即使在草原田鼠中,結合的機制也尚未完全瞭解。

為了充分理解結合及其後果,我們需要豐富的科學知識來容納生態學、進化論、神經科學和分子遺傳學,它們各自對結合如何以及為何形成提供了互補的觀點。這需要基礎研究。使草原田鼠成為研究依戀的如此令人興奮的動物的相同技術進步正在為其他物種開闢新的研究途徑,例如毒蛙的親代撫育和果蝠的對話。從此類研究中產生的知識本身就很有價值,我們發現的知識有一天可能會改變我們的生活。新的物種和新的工具意味著對生命和愛情的新視角。