人體體重的約 18% 是碳。這種簡單的元素被認為是生命的支柱,並且也大量存在於地球的岩石、大氣和海洋中。科學家們不知道碳最初是如何出現在我們星球上的,但現在天文學家在太空中發現了一種特殊的分子,這可能有助於將這種基本元素追溯到其來源。

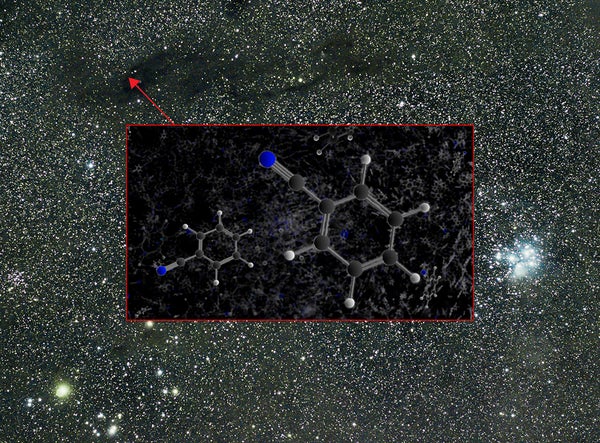

研究人員使用位於西弗吉尼亞州的綠岸射電望遠鏡,在距離地球 430 光年的被稱為金牛座分子云 1 的氣體和塵埃團中識別出了苯甲腈(C6H5CN)分子的特徵。苯甲腈的核心是一個由六個碳組成的六邊形,稱為苯,這種結構將該化合物歸入“芳香族”分子類別,並使苯甲腈成為一類稱為多環芳烴 (PAH) 的分子的構成要素,該類分子包含許多碳六邊形。科學家認為,多環芳烴在宇宙中非常普遍,但天文學家尚未在太空中識別出單個此類分子。這項新的觀測是他們迄今為止最接近的一次。“這項研究表明你擁有多環芳烴的第一步,這些最初的苯環,”荷蘭萊頓大學的天體化學家贊德·蒂倫斯說,他沒有參與這項研究。“然後你可以成長為越來越大的物種。瞭解這些分子來自哪裡,並瞭解它們在空間清單中扮演什麼角色是天文學的一個關鍵目標。” 這些發現今天發表在《科學》雜誌上,並在華盛頓特區舉行的美國天文學會會議上進行了介紹。

這項研究可能有助於解釋像地球這樣的行星是如何獲得碳的。該元素從恆星的核心開始,在那裡它是核聚變的產物。但是,當恆星死亡並將其物質噴射到太空時,它會發生什麼?科學家認為,最大的一部分(10% 到 20% 之間)會變成多環芳烴,只要含有碳的溫熱氣體冷卻下來,多環芳烴就會形成。最終,這些多環芳烴是否會進入形成行星和小行星的恆星周圍的原行星盤?“這是開始解開這些問題的第一步,”佐治亞南方大學的天體化學家瑞安·福滕貝里說,他沒有參與這項研究。“我們需要碳來製造行星、創造生命、進行有趣的化學反應。我們對碳被束縛在哪裡有這樣的假設,但我們沒有辦法證實它。[苯甲腈] 使我們能夠開始在正確的地方尋找。”

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

如果多環芳烴掌握著生命種子的成分,那麼它們也是生命的敵人。這些分子是致癌物,在地球上的汽車尾氣和煙囪排放物中很常見。它們對我們健康如此有害的原因是它們很難分解——它們中心的碳環極其穩定並且耐反應,這使得我們的身體難以分解它們。但這種穩定性也意味著它們可以在嚴酷的太空環境中停留很長時間,只是偶爾會被極高能量的光子開啟。天文學家已經看到了表明某些型別的多環芳烴在我們的星系和其他星系中大量存在的通用光模式。然而,單個多環芳烴分子很難相互區分,研究人員一直無法確定哪些特定的多環芳烴存在於那裡。

為了發現苯甲腈,由弗吉尼亞州國家射電天文臺的化學家佈雷特·麥圭爾領導的天文學家對金牛座雲進行了總共 35 個多小時的觀測,將收集到的所有光合併到一個數據集中,最終顯示了該分子的特徵。每種化學物質都有其發射或吸收的特徵光波長,這取決於其精確的配置。當分子在太空中首尾相連地翻滾時,苯甲腈透過發射電磁光譜的無線電範圍內的光子而為人所知。“分子的質量分佈有多廣,原子在哪裡,會改變分子的旋轉速度,”麥圭爾說。“當分子釋放或獲得角動量時,它會發出光。”

研究人員能夠識別出苯甲腈,因為它是不對稱的:在其碳六邊形的一側懸掛著一個碳氮對。這種獨特的特徵使其比完整的多環芳烴更容易找到。後者往往是對稱的,因此它們的形狀不會隨著旋轉而改變,因此它們在旋轉時不會發出可識別的光模式。該團隊希望很快使用相同的技術在其他宇宙位置識別苯甲腈。“透過首次在這一來源中觀察到它,我們現在瞭解到它就在那裡,”麥圭爾說,“並且我們有了可以去尋找它的其他地方的想法。”