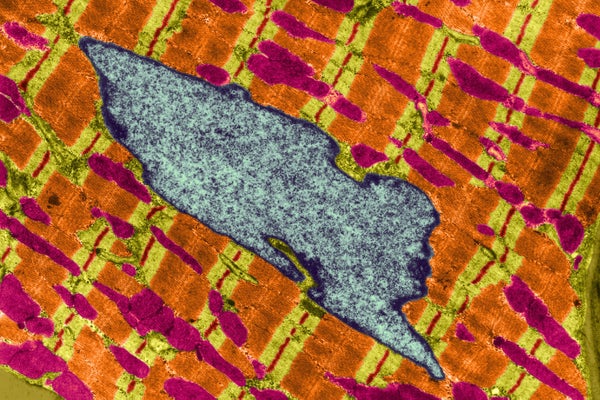

健康的線粒體,這些微小的細胞結構常被高中生物老師譽為“細胞的動力源”,是人體產生能量的必需品——但新的研究支援這樣一種觀點,即它們不僅僅是三磷酸腺苷 (ATP) 泵送機器。大約十年來,科學家們一直在嘗試移植這些微小的細胞器來治療受損的心臟和其他組織,並且他們在人體試驗中看到了一些成功的結果。但是,線粒體在癒合過程中所起的作用仍然是一個謎。

“有一個基礎科學的完整領域正在懇求,就像,‘請,請,請來這裡探索一下,’”紐約州曼哈塞特范斯坦醫學研究所的復甦醫學研究員 Lance Becker 說。

在最近一項於 3 月 16 日發表在《BMC Medicine》雜誌上的大鼠研究中,Becker 和他的同事發現,心臟驟停復甦後,單次將線粒體注射到血管中可以提高生存率和神經系統預後。注射後僅 15 分鐘內,研究人員就觀察到大鼠乳酸和葡萄糖水平的改善——這些生物標誌物與組織癒合和神經功能恢復有關——並發現證據表明,其中一些線粒體到達了大腦。該研究的作者還在其他幾個器官(如腎臟)中發現了移植的線粒體,這表明細胞器已從注射部位移動並被全身各處的各種組織吸收。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

“他們能夠將其匯入神經細胞,這太棒了,”波士頓兒童醫院心臟外科研究員 James McCully 說,他沒有參與這項研究。他補充說,在他過去的工作中,他沒有看到線粒體從注射部位移動如此之遠。“這是一個巨大的進步,如果這種全身應用能夠轉化為更大的動物模型,那就太好了,”McCully 說。

在人類中,心臟驟停在 90% 的病例中是致命的,而倖存下來的 10% 的人通常有神經損傷。McCully 說,注射的線粒體可以到達動物大腦的證據“為患有神經缺陷和神經外傷[頭部和脊柱損傷]的患者開闢了一個全新的治療領域”。

線上粒體移植過程中,從未受傷的肌肉中獲取細胞器,並將其注射到受損組織附近或血管中。血液將功能性線粒體輸送到組織,在那裡它們被吸收,然後加速癒合過程。雖然增加可獲得的能量(以 ATP 的形式)可能有助於身體癒合,但 Becker 懷疑這些細胞器可能也在以另一種方式發揮作用。他說,新的線粒體也可能發出訊號,觸發細胞修復、改變代謝或協調現有宿主線粒體的活動。

一些關於線粒體移植的最早研究始於波士頓兒童醫院的動物模型,研究人員在那裡注意到,無法正常癒合的心臟組織通常含有帶有受損線粒體的細胞。由於直接修復現有受損細胞器是不可行的,McCully 和他的同事決定嘗試引入健康的線粒體來接管能量產生並啟動修復。在豬的實驗之後,2015 年,McCully 和波士頓兒童醫院的心臟外科醫生 Sitaram Emani 對在心臟手術後出現罕見併發症且無法透過現有治療方法解決的嬰兒進行了首次人體試驗。在三年和 12 名患者的過程中,該技術恢復了八名嬰兒心臟的健康心臟功能。

該療法的一大謎團是,功能性線粒體本身是否直接對恢復結果負責,或者其他蛋白質和分子(如構成線粒體的脂質和碳水化合物)是否會產生影響。為了揭示線粒體注射後會發生什麼,Becker 和他的團隊誘導 33 只大鼠心臟驟停 10 分鐘,然後對其進行復蘇。在心臟驟停期間,動物因全身(包括大腦)缺氧和營養而遭受組織損傷。

然後,Becker 和他的團隊將三種溶液之一注射到大鼠後腿的靜脈中:來自供體大鼠的新鮮分離的線粒體、來自供體大鼠的冷凍和解凍的線粒體或不含線粒體的緩衝溶液。Becker 解釋說,冷凍線粒體溶液包含與細胞器相同的蛋白質、DNA 和碳水化合物,但由於冷凍損傷,線粒體本身不再具有完整的功能。如果這些注射也能幫助大鼠癒合,則表明是線粒體的組成部分,而不是工作的線粒體本身,在驅動恢復過程。

該團隊發現,與其他兩組相比,當動物接受新鮮線粒體輸注時,大鼠的生存率顯著提高。心臟驟停三天後,接受新鮮線粒體的 11 只大鼠中有 10 只仍然存活,而接受另外兩種混合物之一的每組 11 只大鼠中只有 6 只存活了那麼長時間。此外,接受新鮮線粒體的大鼠比其他組的動物具有更好的神經功能和腦血流量。

Becker 的團隊還用熒光染料標記了一些移植的線粒體,並在手術後 24 小時在老鼠的大腦、腎臟和脾臟中發現了它們。但該團隊不知道它們從血液到這些位置的具體路徑。

Christoph Maack,德國維爾茨堡大學醫院研究心力衰竭細胞缺陷的學者,對儘管有新的研究,但這種移植可以將功能性線粒體引入細胞持懷疑態度。“有很多研究表明該方法的好處,但我們不相信這些好處可以透過 線粒體 進入細胞並在那裡發揮作用來實現,”他說。2020 年,Maack 進行了一項研究,表明線上粒體進入心肌之前,由於細胞外化學環境中的鈣超載,它們會在血液中膨脹和破裂。

隨著研究人員繼續探索線粒體移植有效性背後的機制,許多人也在向前邁進,以發現該技術可以發揮作用的更多領域。自從最初對嬰兒進行線粒體移植以來,其他實驗室已經開始在人類身上進行試驗,包括中風患者。根據 Emani 的說法,“我們下一個真正的機會將是在[器官]移植領域。”他和他的同事旨在獲得美國食品和藥物管理局的批准,以測試線粒體如何復甦收穫的器官,否則這些器官將被認為不適合移植到另一個人體內。

對於線粒體移植治療心臟驟停和中風等需要儘可能快速治療的常見疾病,等待受過專門訓練的科學家從人的肌肉中提取線粒體並準備好輸注可能不切實際。相反,Becker 設想醫院可能會維護一個線粒體庫,類似於血庫,其中包含來自志願捐贈者的隨時可用的細胞器。Becker 說,目前尚不清楚什麼標準會使一個人成為好的線粒體捐贈者,但細胞器可以從培養皿中培養的實驗室生長的細胞中產生。

“理想情況下,我們希望擁有一個在每家醫院都能生長的線粒體細胞來源,”Becker 說。